燕南园,北京大学的“园中之园”

有一方花园近百年来都如此蕴藏张力与生机:十余座小楼松散静逸地座落在花草丛中,几代学术泰斗曾居住于此,他们颔首研究楼内,踱步行走园中,悄然间便开启了一个学术脉络;今天,它静静地“缀”在北大师生的日常路径上,连起图书馆与宿舍、食堂,在平凡的三点一线之间,编织入丰郁的草木,清越的鸟鸣,透过枝桠洒落的斑斓光影。

历史之“深”与日常之“静”结合于此——燕南园,它是多少北大师生心中“精神高地”的象征,也是散步看花逗猫的方寸闲逸天地。

皇皇近百年光阴,它拥抱每一个穿梭而过的生命,每一种人生状态——意气风发的、步履匆匆的、怅然徘徊的、吟风咏月的,在与燕南园迎面相遇一刻,切近地联结。

曾居住于燕南园52号院的语言学大师林焘先生,一度满怀期待地谈及燕南园的未来:这里应当办成一座“特殊的博物馆”,在每座建筑前面设立标牌,介绍建筑的历史以及曾经居住过的人物。为此,林焘先生愿意从自己居住半生的燕南园搬走。

奇妙的是,如今在52号院东侧办公的北大历史学系教授、艺术家朱青生教授也有着同样的关怀。十几年前,他与曾居住在61号院的历史地理学家侯仁之院士商议撰写了一份关于改造燕南园的思路报告。2022年,北大开启燕南园历史建筑保护修缮与环境综合改善工作,他积极支持,并无私奉献了许多宝贵的设计意见。

一种穿越时间的情感纽结于此产生。世事翻卷沉浮,燕南园在草木更迭之中涵纳悠长的岁月,温和而恒久地伫立着,凝望着,陪伴着。几代师生在此行走、生活、研究,又将关怀与故事烙印于园中的墙瓦,将韵味与气质堆得浓厚。

园子与人,相待两融。那些散逸于光阴之中的精神气息,那股流动的情感凝结,在再度叩访小园时,重发光辉。

草木深深寄情志

四季花信轮转,园中草木丰茂如旧。遥追小园往昔,先生们寄情志于草木,于万千波澜中求索不息;又似花匠耕耘不辍,遗泽广布于晚辈,生生不息。

从西北侧坡道走入燕南园,两尊“花神庙碑”先入眼帘,上面刻有“汇总万春之庙”,以供祈祷花神之用。花神庙碑栉沐风雨,肃然矗立,低声吟唱着这座静雅小园的悠悠岁月,又像是向曾居于园中的伟大生命致以绵长的敬意。

曾居于燕南园的先生们,多有侍弄花草的雅好,是以园中竹篱柴门,香花绿草相映成趣。春来樱花如雪,二月兰铺展遍地星河;夏至草木葳蕤,支起一园幽深清凉;秋深洋槐黄叶散落小径,爬山虎织就一墙金黄;冬来松竹映雪,别具一番剔透玲珑。

燕南园的猫

春天的燕南园

燕南园平面图

66号院

“花神庙碑”旁便是66号小院,20世纪20年代末学成归国的社会学家吴文藻、作家冰心夫妇是它最早的主人。吴文藻置办了书房内的陈设,其余室内布置及庭院植树栽花事宜,一应由冰心操持。她尤爱栽下的那株丁香,于仲春时节纤巧蕊瓣次第绽开,芬芳满盈。

吴文藻和冰心订阅了许多报纸与学术刊物,平时摆放在一张半圆形的雕花红木桌上,每周便要更换一次,燕大师生争相前来一睹为快,俨然一个小型“阅览室”。春阳和煦,这株丁香,自成室外一抹倩影,供师生博览之余赏玩品鉴。冰心也常携一家老幼立于廊下,赏满园春华,独吴文藻一人仍自锁书房之内伏案埋头,于书海内自寻风光。

一次,冰心将吴文藻从书房内唤出,仍沉浸于研究的他颇感茫然,向冰心询问丁香树的名字,冰心戏称“香丁”,吴文藻信以为真,点头道:“啊,香丁”,众人皆乐。

作为推动社会学中国化的第一批学者,吴文藻治学之纯粹专注,于这由“丁香”引发的趣谈之中也可窥得一侧影。

抗日战争爆发后,小院也数经跌宕摧残,曾被日本宪军占领,甚至一度成为燕南园中的孩子们半夜摸黑进入“探险”的萧索空宅。昔日冰心亲手种植的紫藤花、红月季、白玫瑰早已踪迹全无。

燕南园66号院

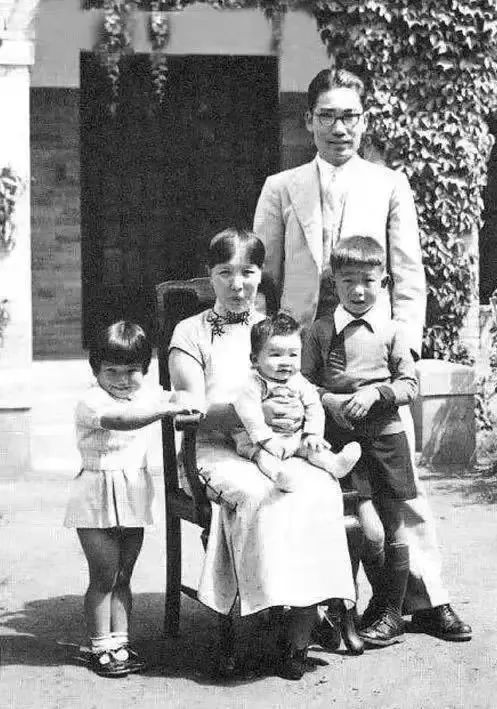

冰心、吴文藻一家在燕南园66号院合影

现在的66号院屋内景象

70年代,著名美学家朱光潜搬入66号小院。这位穷其一生追寻美的学者,又使院中花草繁茂了起来。他常静静地坐在楼前的青石板上,看着往来穿行的年轻学生们。新闻与传播学院副教授周忆军(笔名阿忆)曾撰文回忆,一次与同伴路过燕南园,一位老人隔了矮墙递过一枝盛开的花朵。过了许久,他才知道这位老人正是美学大师朱光潜,他把花朵夹进了朱先生的著作《西方美学史》里。

阿忆感慨:

我一直偏执而迷信地认为,那不是自然界中一枝普通的花朵,它分明是人类精神之树的果实,是一代宗师无言的暗示。在即将熄灭生命之火的岁月里,先生不断越过隔墙,把旷世的风范吹进晚辈们的心灵中。

朱光潜先生的《给青年人的十二封信》曾拂涤多少年轻的心灵,把人生的道理娓娓相叙。在燕南园里,花犹如信。

朱光潜先生

62号院

自66号院一径向南,便是曾居住过诗人林庚先生的62号院。

“蓝天为路,阳光满屋”,林庚的书房东、南、西三面皆是宽敞的明窗,他就在这里写诗、做研究,写下《中国文学史》《中国历代诗歌选》等古代文学研究典范之作。林庚尤喜亲手栽种打理草木,院庭中,一株柿子树高大挺立,四围修竹掩映,倩影摇曳;月季、玉簪卓然而立,一众花草蓬勃滋蔓,园中野趣横生。林庚对盛唐诗歌的研究有两个极为传神的概括:“盛唐气象”“少年精神”。这一畦花木,或许正是先生“少年精神”的具象呈现。

在风波翻涌的年代里,林庚又拿出《西游记》阅读,洋溢在孙悟空身上的童趣与达观在夜灯下从书中涌出,顿感快意精神。这些看似随意的兴味无穷的阅读,最终汇成独具特色的《<西游记>漫话》。

北大中文系教授袁行霈在老师林庚先生九十诞辰祝寿会上说:“盛唐气象、少年精神、青春气息……林先生一贯提倡的这些,都是人类精神的精华。他的诗歌和学术都在鼓荡精神的力量,他的全部努力集中为一点,就是呼唤和歌唱以充沛的创造力为标志的青春。”

“走路一定要昂起头来。”林庚先生常这么说。他始终是一位诗人,永远尝试着以喷薄丰盈的创造力越过平庸的桎梏,葆有赤诚的童心,将新鲜的目光投诸世间万象;又以少年人的宏阔潇洒于百千纠葛间处之泰然,以至老不失的少年精神昂首迈过九十五载人生。

62号院门前,依旧“风光草际浮”,仿佛在缅怀林庚先生这位永远热爱“浸透着阳光的海”的不老少年。

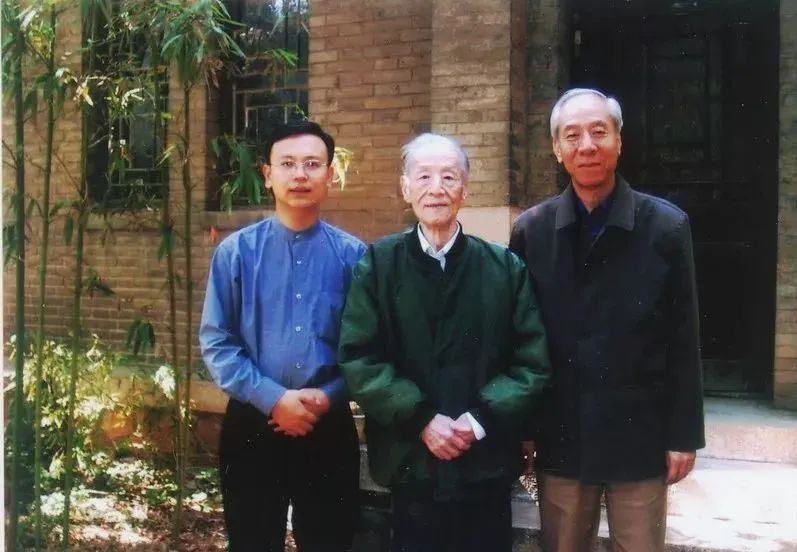

2002年,林庚教授(中)与袁行霈教授(右)等在院中合影

57号院

向东踱步至小园东南角,便可见两进中式小院。小尊石狮护卫着素朴的门扉,鲜嫩的枝蔓攀上斑驳的垣墙,轻巧拨弄柔和的阳光,投下雀跃的碎影。

“庭中有三松,抚而盘桓,较渊明多其二焉……余以为昔人所谓某堂某庐者,皆所以寄意耳,或以松,或以风,各寄所寄可也。”这是当代著名哲学家冯友兰先生笔下的三松堂——燕南园57号院。

松树的绿是深沉而内敛的,其超凡定力与恒久生命力,大约便是跌宕浮沉之间冯友兰的一份寄托与自许。

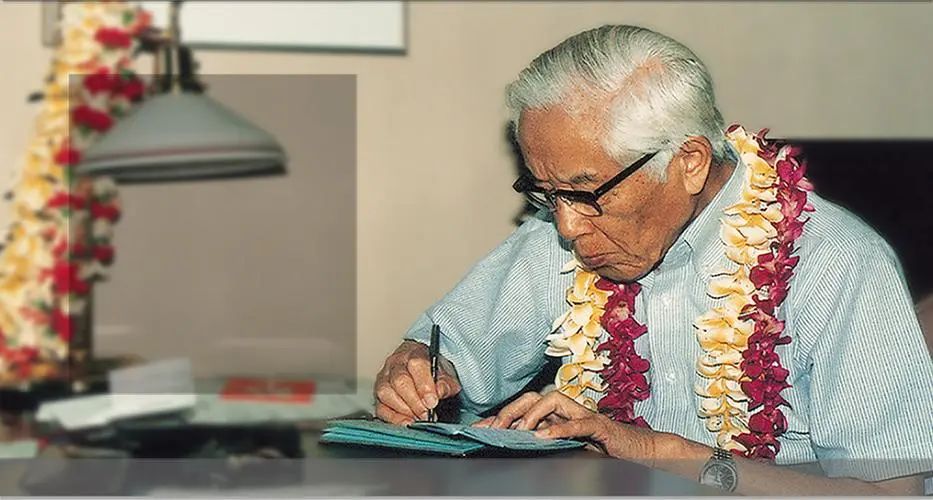

冯友兰先生

历万千风雨,57号院中松树依然苍翠自立。冯友兰感慨自己又重回起点,算是“赤条条来去无牵挂”,但他心中终究还有沉重的牵挂——“那就是祖国的旧邦新命的命运,中华民族的前途”。他期望倾其余生,为中国哲学学科穷尽生命最后的力量。

于是,在“耳目丧其聪明,为书几不成字”的最后十年里,冯友兰完成回忆录《三松堂自序》,又几如春蚕吐丝般,呕心沥血写就总字数达150万字的巨著《中国哲学史新编》。一如庭中迎寒傲立的苍松,冯友兰先生始终坚定而执着地持守对于国家民族的诚挚深情。

燕南园57号院

53号院

转至东北角,二月兰花海如紫云席地,拥围着53号院。生物学家沈同于1952年院系调整后搬进小院一楼。沈同亦是一位极喜花草之雅的科学家,他常常在给亲友们的书信中,欣喜描摹燕南园的四季风光。抗战时期,沈同给亲人写信中曾这样表达:“祝念母亲弟妹平安。又念千万同胞已遭难,对于生命一念,已由‘个人生死’扩至‘民族生死’,有时念及全人类。”

小念牵及大念,个体之爱联结大我之爱。或许,先生们惜花爱花之雅趣,背后实为宽广的爱与温情。

在这座小楼里,沈同先生于治学育才倾尽全力,直至74岁高龄依然坚守讲台,为分属六个专业约一百五十人讲授生物化学,一日两次前往实验室指导学生,为中国生物化学学科奉献毕生。

被二月兰花海包围的燕南园

走过小园四至,便可发觉它并非是一方花木丰美的世外桃源,而是密切系联于家国之命脉,见证了抗日战争前后燕大师生的搬迁与复校,见证了院系调整后的建设、坎坷与发展,于翻卷澎湃的时光之中,安定守护着未变的情志。

四季花信轮转,园中草木丰茂如旧。遥追小园往昔,先生们寄情志于草木,于万千波澜中求索不息;又似花匠耕耘不辍,遗泽广布于晚辈,生生不息。其情其景,恰如“花神庙碑”上所铭“吐艳扬芳,四时不绝”。

高地:形而下与形而上

曾居于园中的几代师生,以旷世的风骨,广博的襟怀,不渝的学术追求,为这片园子注入恒久鲜活的生命,完成燕南园“学术高地”意象的升格与最终塑成。

燕南园无疑是一块高地。

上世纪30年代,燕园最南侧的这块地界被燕京大学师生称作“南大地”,因为其地形远远高出北部,园子也因此形成了自己的水土与物候。坐落于三山五园怀抱之中的燕园,这块土地平实中自含灵气,树草鸟虫和谐地栖居于此,渐渐生出自身的生态多样性系统,猫咪们也尽在燕南园中慵懒地流连坐卧。北大为保护这块珍贵的校园生态区,设立了包括燕南园在内的国内首个校园自然保护小区。

燕南园的松鼠

于空间而言,人将为其赋予增添别样的意义。曾居于园中的几代师生,以旷世的风骨,广博的襟怀,不渝的学术追求,为这片园子注入恒久鲜活的生命,完成燕南园“学术高地”意象的升格与最终塑成。

54号院最早的住户的历史学家洪业先生据说正是建设燕南园的倡议者。洪业颇爱书籍,所藏精印墨宝不少,洪先生却称其为“无善本书屋”。由藏而研,洪业先生更是主持编纂了经、史、子、集等数十种古籍文献索引,犹如度书山而有径,《春秋经传引得》《杜诗引得》至今尤为学界推重。

洪业的学生同样有名。中国历史地理学科的奠基者侯仁之先生及其夫人地理学家张玮瑛,都曾求学洪门,燕南园54号院是他们常常拜访的地方。1938年春天的一个早上,洪业将侯仁之叫到平时极少让人进入的书房中,叮嘱“择校不如投师,投师要投名师”,建议他前往英国利物浦大学追随地理学名师达比教授攻读博士学位。

54号小院的这个春日早晨无疑是意义深刻的。侯仁之一生的学术研究方向就此奠定,而后具有现代学科意义的中国历史地理学得到奠基并逐步发展。

燕南园54号院

侯仁之先生及夫人张玮瑛在燕南园

1949年,新中国成立前三天,侯仁之从英国学成归来,不久后成为燕南园61号的住户,住进了这座他做学生时曾无数次穿过的园子。居住的几十年中,侯仁之为历史地理学倾尽心力。他主编《北京历史地图集》,促使中国参加世界遗产公约组织,研究北京的历史起源及城址变迁,为保护北京旧城风貌而大声疾呼……

侯仁之先生的学生——历史地理学家韩茂莉教授沿着这条学术道路继续前行。她开授的通选课“中国历史地理”已数年成为北大最热门的课程之一。

前行者往矣,后来者复为引领者,承而未断。几乎燕南园里的每座小楼,都曾见证了一个学科发展路上的重要节点。

曾于56号院居住的物理学家周培源先生为中国流体力学学科之先驱。抗日战争爆发后,他抱定以科学救国家危亡的志向,毅然转变研究方向,投身流体力学方面的研究;面对国外的优厚待遇和工作条件,坚定回到祖国,倾力推动中国物理学科的发展。不仅一生治学勤勉,自身学术成就超凡卓著,亦为中国物理学耕耘播种,甘为人梯,曾受业于其者不计其数,九代弟子几乎个个声名赫赫。

燕南园56号院

西北的50号院为北大图书馆原馆长、历史学家向达故居,在这里,向达先生奠定了北大图书馆专业和博物馆专业的基础;居住于53号院的生物化学与分子生物学家沈同先生创立中国综合大学的第一个生物化学专业;曾任北大副校长的冯定先生于50年代搬入55号院,开创了北大马克思主义哲学学科;曾居住于65号院的中国法学界泰斗芮沐先生创立了中国经济法学和国际经济法学……

还有许多先生们的心血汇聚于此,将燕南园铸成一片璀璨耀眼、流传不息的学术精神高地。曾住在51号院的物理学家饶毓泰与数学家江泽涵一度为师生。饶毓泰倾尽心血,自编讲义;江泽涵在动荡期间自持心静,七十多岁高龄蹒跚行走于燕南园和数学系教研室之间,起早贪黑写就《不动点类理论》,国际上称其研究为拓扑学界的“中国学派”。

曾居住在58号院的国学大师汤用彤先生写就《魏晋玄学论稿》《印度哲学史略》;语言文字学家魏建功先生晚年带病坚持参与《辞源》稿件的审定,63号院深夜的灯光见证了一代语言文字学术成果的诞生;1965年,物理学家褚圣麟先生于59号院内写就《原子物理学》手稿,出版后至今仍被沿用为学科教材……

冯友兰之女、当代作家宗璞,哲学系教授叶朗,国学大师汤一介、中文系教授乐黛云夫妇,病理生理学家韩启德、国际关系学院教授袁明夫妇……彼时曾在燕南园中浸润濡染的年轻人们,早已成长为不同领域的学术大家。

历史在这里鲜活地存续。燕南园这块高地始终庇人以静逸,怀抱着孕育出丰硕的精神之果。穿行于此,小楼无言,却可触得它背后那广阔的精神腹地。

如今,燕南园中的读书人

群而不同,终成宽阔

在某种意义上,燕南园甚至是整个燕园的缩影。满盛着师生的精神交汇。一块土地,有了活的灵魂,方久而不衰。

燕南园中,十余座小楼形制相近而不同,风姿各异,门廊连拱窗,灰砖衔朱漆,不同程度地融合了中西建筑元素之美,数十年来居住或办公于此的住户又增添印记。行走园中,虽觉各得其趣,却彼此之间遥相辉映,互为衬托,皆交融统汇于此一园中。

近百年历史的燕南园,始终彰显着融合与共生。虽有有形之墙,但这份广博包容的乐土,越墙而勾勒出一片自由的公共学术文化天地,滋养出蓬勃向上的思想生命力。

1927年,燕京大学规划在校园南部建设教师居住地。燕大师生群策群力,校方筹资、建筑师规划、校景委员会参与,燕南园初建时便蕴藏着“公共”的精神。

园子落成后,住户先后搬进,中西古今文理各领域的大家们比邻而居,愈加熟识。友人自由往来,师生朋辈争鸣谈论,各级师生、文理社工学科、中外有志之士在此联系交汇。

燕南园小景

周培源先生及其夫人王蒂澂,曾亲手栽培了燕南园中数一数二的花圃,却从不独赏。当东风携来春的信笺,56号院的草木总是最先拂去冬的泠冽,满园樱花琼枝玉蕊,簇然争春。而后春意日浓,樱桃漫缀,更是引得园中孩童争相采撷,人称“周家花园”。

四方来客,无论身份背景,皆可推开燕南园56号的大门。周培源爱园中之花,亦爱家中之“花”。先生与夫人王蒂澂一生携手、扶持共进,家中有四个女儿,先生便常笑称妻女为“五朵金花”。三五好友常来客厅小坐,或闲叙,或阔论,时人则戏称先生是“太太的客厅”中最有别致浪漫情怀的客人。

如今,在燕南园办公的几个研究中心,依旧如同“学术客厅”,跨越学科边际、汇通智识交流。区域与国别研究院打破传统桎梏,着眼整体性地理解与研究区域,从燕南园窥见人类文明的历史与当下;视觉与图像研究中心的学术团队编纂着《中国当代艺术年鉴》系列丛书,《徐悲鸿年谱》《汉画总录》也出于此处;文化产业研究所里,学界思维与行业视角自由碰撞,以智库促进文化产业活力迸发……

更为深刻的交流,藏于日常。几代师生的脉脉温情,都为燕南园尽收记忆中。

周培源曾经养过一只高大英俊的猎犬“阿利”,园子里的孩子们时常缠着“周大爹”要一起遛狗。周培源总是欣然答应,转而提出条件:要溜阿利,需要一起绕着校园跑一大圈。最后一群孩子总被当年的清华大学一英里跑冠军周先生累得够呛。

周培源先生

夏天的燕南园

在作家宗璞的回忆中,父亲冯友兰常与紧邻汤用彤先生同车出门,又同语言学家王力先生对门而居三十余年,两家常有往来。父辈们年事渐高,宗璞一次探望住院的父亲时,朱光潜先生正住在隔壁病房,也便同前去问候。

1961年,第26届世乒赛在北京拉开帷幕,这是新中国首次承办世界级体育比赛,小球迅速席卷全国,成为大家茶余饭后的话题。这股热潮也来到燕南园。

那时电视机尚不多见,王力先生的长子王缉志正就读于北京大学数学力学系,他邀了同学前去当时居住的燕南园60号院观看电视转播。王力也放下了手头的工作,全家人和四十多位同学一起观看了比赛,随着球起球落,小屋内呼声高低起伏。这段往事直到50年后数院百年院庆的同学聚会上仍被频频提起。

王力先生

燕南园60号院

世乒赛期间,林庚先生的家也同样成为“演播厅”,季羡林回忆,中文系的年轻教师们每天都来到62号院,客厅里临时凑了全家所有的椅子和凳子。26届世乒赛结束不久,林庚买了一张乒乓球台,放在院子宽敞处,自此,南墙下便常见师生们与林庚先生打球的身影。

燕南园是师生的园地。一条横跨年代、交织辈份的情感纽带自然地凝结为共识。

焕发生机的燕南园

虎皮墙内外,燕南园与燕园密切地勾连贯通。时至今天,这座保留了20世纪20-40年代折衷主义建筑风味的园子,熨帖而从容地点缀在燕园生活学习区的腹地。像是时光流定的标记,其素朴与野趣,调和了四围现代化建筑的规整与锐利,迸发出生动鲜活的韵味。中国园林造景艺术中常用“隔而不断”,北大历来注重“兼容并包”,以物载道。或许,燕南园正在物理与象征双重层面,诠释了隐绰朦胧之间自有交汇融通的浑然美感。

在某种意义上,燕南园甚至是整个燕园的缩影。满盛着师生的精神交汇。一块土地,有了活的灵魂,方久而不衰。

兼容并包,终成宽阔。北大人与燕南园气质相和,也始终爱护着这座精神栖息之所。

2022年,北大启动了燕南园历史建筑保护修缮与环境综合改善工作。北大师生们自发地投以关注——

考古文博学院的张剑葳、王思渝及其团队主要承担起景观保护与展示规划方案的设计工作,他们主动邀请校内师生参与,问卷调查、走访调研、口述史访谈、焦点小组、工作坊、主题沙龙,充分全面地了解不同群体面对燕南园的情感、态度与导向。团队希望最大范围地扩大共识,在保护与改造、旧与新、文化与工程、历史价值与情感价值的各对平衡中细细探求,他们希望坚持“最小干预”原则,将燕南园变成“没有围墙的博物馆”,来“让园子自己说话”。

许多专家学者也对燕南园投来关切的目光——城市与环境学院吕斌教授曾负责编制三轮燕园校区整体规划方案,从宏观角度对燕南园规划把关;艺术学院教授、文化产业研究院院长向勇作为51号院的使用单位代表,为燕南园园区的景观保护与展示提出美学建议;生命科学学院吕植、顾红雅与绿色生命保护协会的同学着眼于保护生灵的栖息、优化绿植的选择,以使小园保持生机如许。

北大党委把保护好历史文脉、保护好燕园文物与历史建筑作为重大政治责任,在全面系统完整保护的前提下,努力让文化遗产活起来,一代一代传承下去,让古与今、旧与新始终在这片园子里交相辉映。

同学们在燕南园中使用三维激光扫描器

建筑与景观设计学院李迪华偶然关注到园内东侧一条从40年代保存至今的洋灰路。他带着燕园公益营建社的同学饶有兴致地潜入档案馆翻阅历史照片,查找到燕园中“洋灰路”修建于1947-1948年间,室外水泥路的使用寿命一般为50年,而这条路意外地保持了75年。他们又多方联系论证,制定了工程修缮和保护方案,让这条充满历史感的洋灰路得以创造性地保存下来。

材料科学与工程学院王习东团队无偿提供了透水砖材料的设计方案,以使燕南园路面不再雨水存积,也让这方生态花园的水系更加自然地循环。

学校房地产管理部、总务部、校园服务中心,动力中心,会议中心,燕园街道办事处,保卫部等部门协调各方,为师生的策划和落地实施予以保障。

无数热切的关怀,互助共治的精神,融铸起燕南园的新生。

“我期待,人们走入园子里,看到这座‘活的博物馆’,会追问和探究建筑背后的故事,会在这方空间里感受到人文的力量。”李迪华相信环境能够育人。

文化遗产资源具有不可再生性,它们不是静止的古董,而应成为活着的历史,成为每一个步入其中的人感悟中华文化、增强文化自信的过程,成为坚定文化自信、建设文化强国的强大动力,这正是新时代文化遗产保护的题中应有之义。

生生不息的燕南园正是文化遗产资源的栖息之所,也依旧是一片思想可以自由交汇的理想天地。