艺术是有“越界冲动”的

“镜与灯”是南京大学出版社守望者品牌于四年前开辟的子系列,主编是南京大学英语系教授但汉松。这一系列收录兼具思想性、影响力、可读性的现当代文艺理论和文化史作品,涉及文学、艺术、政治、历史、文化研究等诸多领域,在去年荣获当当年度人气品牌奖。

2023年1月,“守望者·镜与灯”系列新作《艺术的罪与罚:从陀思妥耶夫斯基到科波拉》上市,入选“2023年2月百道好书榜·社科类”、2023年3月·第87期“人文社科联合书单”等榜单和书单,收获了读者的关注和好评。为此,百道网专访了《艺术的罪与罚》译者刘洋,请他介绍本书的出版意义,以及他所理解的艺术、艺术家和恐怖主义。

——编者

“镜与灯”系列作品之一《艺术的罪与罚:从陀思妥耶夫斯基到科波拉》这本书的两位作者分别是杜克大学三一艺术与科学学院教授弗兰克·兰特里夏(Frank Lentricchia),和杜克大学戏剧研究系和斯拉夫语言文学系副教授乔迪·麦考利夫(Jody McAuliffe),他们都在书中指出,浪漫主义的文学幻想中潜藏了一种越界的欲望,即恐怖主义的欲望。

在这本书的责编顾舜若看来,其实本书最大的亮点是作者自己的“越界”。

“首先,越界体现在价值层面。自始至终,作者都在引发问题,而非给出答案。艺术冲动与犯罪冲动有什么关系?艺术家与恐怖主义者有什么关系?这些看似中性的假设与提问恰恰完成了某种颠覆性的越界行为。作者从音乐家斯托克豪森做的对比——9·11事件是‘全宇宙最伟大的艺术作品’——发散开去,把艺术创造与暴力犯罪、艺术家与杀人犯联系起来,比如把炸弹客卡钦斯基做的炸弹和超现实主义艺术家康奈尔做的‘盒子’艺术品相关联。

“在此过程中,我们默认的道德秩序被扰乱了:艺术(真善美)与恐怖(罪恶、丑陋)之间那道界线的自然合理性受到质疑与挑战,接踵而至的是更棘手、更令人不适的问题。如果艺术并非总是美好与无害的,那么作为艺术受众的我们呢?9·11事件发生后,一些作家认为媒体的曝光实际上正中恐怖主义者下怀。那么‘消费’这种恐怖欲望的普通人是否也无意中成了‘同谋’?‘爱国主义’是否要加上引号?这样的发问是让人不安的,因为在某种程度上抹去了艺术家和受众与犯罪者之间的安全防线,抹去了‘我们’和‘他们’的区别。

“其次是论述方式层面的越界。作者非常善于在不同类型的文本、不同的领域之间建立联系,比如把科波拉的电影《现代启示录》与康拉德的《黑暗的心》进行对照解析。这种方式超越了传统单一的文学评论或电影评论,更活泼,更具发散性与启发性。作者在各种类型的作品之间,在真实和虚构之间,在历史与当下之间织网,但是不下定论,而是为读者创造更广阔也更让人不安的解读空间。”

顾舜若认为,本书提出文学、艺术与罪恶之间可能存在某种联系等等振聋发聩的问题,就是作者自己的“越界”行为,质疑并挑战我们的既有认知。所以,顾舜若称这本书为潘多拉魔盒,它引出了一些具有颠覆性的话题。它让人们重新审视艺术家的角色、性质与社会责任。“在学术方面,本书可被视为一种大胆的跨学科研究的范本,打破专业与学科的壁垒,让各个领域互为观照。”顾舜若说。

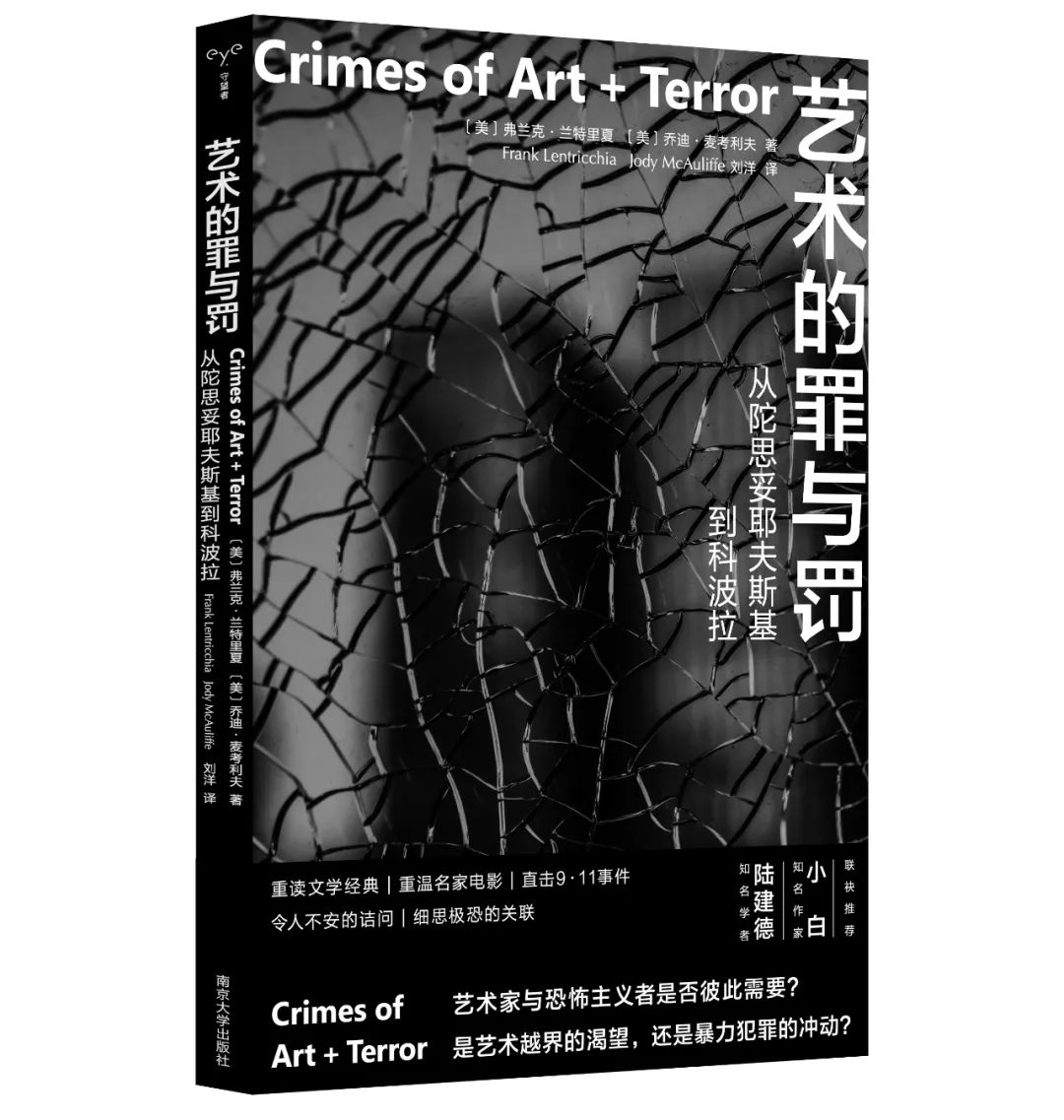

《艺术的罪与罚:从陀思妥耶夫斯基到科波拉》的设计也十分契合它阴郁诡谲的主题与基调。封面背景中是两栋大楼模糊的影像,自然让人想起双子塔。前景是一面破碎的玻璃,既可视为摄影机(相机)镜头,也可视为画框。据了解,这种设计也是对越界的有趣隐喻:艺术与恐怖、创造与毁灭、虚构与现实、这里与那里。内封以黑色为底,上面印有银色文字,是本书引用的艾略特《荒原》中的诗句;句子从空中坠落,象征既有认知框架与秩序的颠覆。

百道网:您是通过什么渠道了解到这本书的?作为一名文学研究者,看到这部作品,是怎样的感受?最让您兴奋的地方是什么,顾虑的地方又是什么?

刘洋:我第一次读到这本书是在南京大学英语系但汉松教授的研究生课程“小说与恐怖”上。这本书是但老师这门课的必读书目之一。我们专门花一周的时间阅读了指定的章节,又在课上听但老师讲解。这本书开头提到的斯托克豪森事件,让我们班上的同学均十分震惊——没有人会认为恐怖主义行为(9·11事件)是一件“艺术品”。如果说顾虑的话,可能是担心这本书会以艺术的名义美化恐怖主义行为。但读完全书后发现,这本书的主旨与此大相径庭。它实际上是以9·11事件和斯托克豪森世界为引,梳理并揭示出了西方文艺发展史中的一条隐秘线索。这条线索是我读完此书最大的收获(我现在依然是文学研究者)。

刘洋,南京大学英语系牛津大学英语系联合培养博士,现任南京大学英语系助理研究员。主要研究方向为早期现代英国文学和现实主义文学。

百道网:您本人的主要研究方向为早期现代英国文学和现实主义文学,这对翻译这本书产生了怎样的影响和帮助?

刘洋:我在翻译这本书的时候,研究的主要课题是莎士比亚时代的戏剧作品如何表征社会上流传的巫术恐慌和迷信。其实,我做的研究与翻译的这本书还真的有一点点联系。我曾在2019年于《外国文学评论》发表过一篇关于《麦克白》的文章,其主要论点是莎士比亚在这部剧中表现出了其所处时代的焦虑。以表现焦虑为目的,这可能与我们的印象不太一样——莎士比亚同时代的戏剧家本·琼生曾说,戏剧的目的乃“愉悦”(delight)。

《艺术的罪与罚》这本书在艺术与恐怖之间建立起联系,其追溯的起点是英国浪漫主义文学。但其实《麦克白》也体现了这两者之间的幽微隐秘的联系——甚至有学者提出,麦克白或三个女巫所做之事乃恐怖主义行为的原型;亦有学者指出,麦克白一剧与17世纪早期的恐怖主义事件雏形(火药阴谋)有关。我们往往觉得莎士比亚的剧作给我们带来了美的享受和艺术的熏陶,但实际上艺术可能不仅仅如此而已。或者说,美不能完全等同于正能量的情感。令我印象非常深刻的是,埃德加·爱伦·坡曾在《创作的哲学》(“The Philosophy of Composition”)中提出,忧郁(melancholy),而非光明积极,是表现美最佳的情感。

百道网:能否根据您的理解,解释一下《艺术的罪与罚:从陀思妥耶夫斯基到科波拉》这个书名的含义?本书内容是如何体现和定义艺术之“罪”和“罚”的?

刘洋:正如我在回答上个问题时所言,文艺的目的不仅仅是提供道德熏陶或精神享受。它亦有认知层面的价值和考量。关于这一点,我曾经在一家书店外看到过一句让我感触极深的话,原文为英文,准确的措辞已记不清,但大概意思是:我们热爱艺术,是因为它像一把利斧,破开我们心中的坚冰。用这本书中的语汇来说,艺术是有“越界冲动”的,它需要越过边界,打破限制,颠覆规范,让受众从固有思维模式的茧房中挣脱而出,从而促使转变的发生。所谓“罪”和“罚”,其意应该正在于此。

百道网:在您看来,本书在内容创作和观点表达上,有哪些创新和亮点?

刘洋:这本书不是遵循“梳理文献-发现问题-引入理论框架-做出批评阐释-解决问题”这一条思路的传统学术著作,这在参考文献部分也看得出来。本书是围绕“越界”主题对其在文艺作品中的表征和再现进行的一次检视,自由穿行于各个文类和风格之间,不落窠臼。本书是真正去“阅读”作品的一部著作,较少涉及艰深晦涩的理论玄思。书中有一句话:The proof of the pudding lies in the readings, not the theory。我翻译成:“绝知此事要躬行”的行在于去阅读,不在于理论。陆游的诗中原意是“纸上得来”相对于“行”是浅的。这里化用了一下,指的是“理论”相对于“阅读”来说是不够深入的,因为原句the proof of the pudding(这里的pudding可能不是我们汉语中所指的布丁小甜点,而是其古代所指,可参考黑暗料理Yorkshire Pudding)指的是一个东西好不好吃要尝过了才知道。由此可见本书的写作思路。

百道网:请介绍一下两位作者以及他们的代表作、作品特点。

刘洋:据我所知,两位作者是夫妻。我对弗兰克·兰特里夏略了解一点,感兴趣的读者可以去读他比较早的著作《新批评之后》。20世纪80年代正是西方学界理论研究风头较盛的一段时间,读这本书可以较好地掌握和了解这一段学术史。我在翻译前做准备工作时,看过两人关于《艺术的罪与罚》的访谈,得知本书的关键主题出自两人私下交谈时产生的创想。斯托克豪森事件不仅仅是本书聚焦的第一个话题,也是本书的灵感来源。

百道网:华兹华斯、雪莱、叶芝等浪漫主义的艺术家,似乎都有一种内在的想要推翻西方经济文化秩序的逻辑,所以作者认为,他们的出发点和一部分恐怖主义者非常相近。您对这种观点的起始和来源是否有所了解?这是否为作者独创?作者是如何关注这一问题,得到这一结论的?

刘洋:作为一个文艺命题,“推翻秩序”似乎可以追溯到“悲剧的诞生”,这正是尼采的文艺批评著作的书名。尼采的主要论点是悲剧(或所有希腊艺术)起源于两种对立的精神:以日神为代表的阿波罗主义和以酒神为代表的狄奥尼索斯主义。前者意味着秩序、边界、个体的建立,后者意味着对前者的颠覆和破坏。其实,酒神的故事本身就有一点“越界冲动”和恐怖主义的意味。当然,在学术探索中,任何追溯起源的努力都难免有偏颇遗漏之处。我在这里推荐《悲剧的诞生》,仅作为解答这个问题的一个思路。

百道网:作者对经典电影与文学作品进行全新解读,广泛涉及著名导演与作家,包括科波拉、斯科塞斯与陀思妥耶夫斯基等。在您看来,作者的观点有怎样的创新性?请举例让您印象深刻的观点来介绍和分析。

刘洋:我非常喜欢作者对《抄写员巴特尔比》的解读。就我个人而言,我第一次读这个故事的时候是被谜一样的巴特尔比吸引,产生一种解谜和阐释的冲动。然而作者却将考察的聚焦点放在了叙事者身上,极具启发性。这一段论述在本书的第162~165页,在此推荐大家阅读。巴特尔比的故事本身就有一种魔力,让人觉得难以参详得透,却又忍不住不断地投入思考。结合我们现在的社会语境,应该说他的故事有了不太一样的当下意义,仍能在我们这一辈的许多年轻人心中产生共鸣。因此,我觉得本书对巴特尔比故事的解读尤为值得推荐。

百道网:将艺术家和恐怖主义者相类比,可能是一件引发争议的事情,您如何看待本书这一大胆的论点?翻译的难点有哪些?

刘洋:这确实是一个可能引发争议的事情。但我认为作者并没有为恐怖主义正名的企图,也没有做出反人道的论证。作者讨论的完全是文艺问题。恐怖主义事件是引发作者思考的由头和起源。“将艺术家比作恐怖主义者”不等于在说“恐怖主义者是正面人物”,也不等于在说“艺术家都是罪犯”。因为艺术家不都是“正面人物”,“艺术作品中的恐怖主义行为”分许多种,有的只是逾越了文艺规范的界限而已。

百道网:有读者认为,说到不管是斯托克豪森式的艺术家还是炸弹客式的恐怖主义者,他们追求的都是获得关注,获得改变大众意识的机会。根据本书内容来看,艺术家和恐怖主义者对世界现有秩序、逻辑的反抗,有哪些区别?他们的追求、欲望、目的的根本差异是什么?

刘洋:对于恐怖主义及其行为,我国法律有明确的规定,应交由司法机关裁量和打击,可参考《中华人民共和国反恐怖主义法》。对于艺术中打引号的“恐怖主义”,我认为这是一个涉及道德评判的问题。就我个人而言,我无法接受以伤害他人为手段的艺术目的,无论这种目的被描述得多么崇高或先锋。18、19世纪,许多英国和法国浪漫主义及现实主义作家都不约而同地感受到了现代社会,或者说中产阶级社会生活的麻木(torpor,如华兹华斯)和无聊(ennui,如福楼拜)。我本人有的时候深感当代社会也有类似的麻木——影视作品和短视频平台出于各种目的给了我们太多感官刺激。受众的感官阈值被不断拔高,就好像一个人吃惯了辛辣重口的火锅,再回到清淡口味的饮食就顿感无味了。甚至现实中车祸现场的视频能在不打码(指的是前几年,现在管理规范得多了,基本上都会打码)的情况下被反复播放。还有什么比这些更令人震惊?麻木是因为感受过太多刺激。在这种现状下,我认为我们需要的不是更多、更剧烈的刺激,不应该要求更多对残忍和暴力的表征,而是需要回归真正与他人共情、对他人表现发自内心的关心的人文关怀——浪漫主义诗人倡导用普通人的平实语言作诗,即有类似的关怀——而不是把自己封闭在完全自我的感官牢笼之中,不断地向外界索取刺激以获取满足感。

百道网:陀思妥耶夫斯基在很多作品中都批判了这样一种浪漫主义的病态表现,“我们要区分两种痛苦,一种是所谓的正义的痛苦,因为社会结构性问题而产生的痛苦;而另外一种,也许是更常见的痛苦,因为世界没有按照自己浪漫的想法发展,就认为这样的世界伤害了我而感到痛苦,这是幼稚的浪漫主义在真实世界里受挫之后的愤怒,也许部分恐怖事件就来源于此类痛苦。”结合本书内容和您的理解,您如何看这段话?

刘洋:上述这段话后一种说的确实是颇具浪漫主义(作为一种文艺思潮)色彩的痛苦,部分恐怖事件确实也来源于这种痛苦,比如书中提到的炸弹客等。这里的逻辑其实颇似欧洲古时候的巫术恐慌:被指控为巫的人往往在身受冤屈、祷告无效后转投向恶魔,借助其邪恶力量达成自己的目的,同时变成人们口中的“巫”。一个与此类似但又不完全相同的例子是浮士德博士的故事(克里斯托弗·马洛)。他本是饱学之士,却深感人间的学问(医学、法律、神学)均无甚意义。他想要究极世间的真理,却找不到门路,于是召唤出了恶魔,签了出卖灵魂的协议,获得了神奇能力,却也在最后被恶魔带走。马洛撰写的浮士德剧本还有一点点恐怖的影子——在16世纪的舞台上把恶魔请出来,对迷信的观众而言是一件非常恐怖的事,甚至Mephistopheles必须变装成修士之后才能登场。可以发现,这种关于痛苦和愤怒的叙事在文学史上有许多先例。它不是某一时代、某一社会环境中滋生的独特的痛苦,而是跨时代和地域的普遍性痛苦。

《艺术的罪与罚:从陀思妥耶夫斯基到科波拉》

(美) 弗兰克·兰特里夏 (美) 乔迪·麦考利夫 著

刘洋 译