科尔姆·托宾《魔术师》:僭越小说与传记的界限

以大文豪作为小说人物,编织故事情境,是爱尔兰作家科尔姆·托宾的能事。在《大师》书写亨利·詹姆斯之后,《魔术师》赋予德语作家托马斯·曼以更多光晕。托马斯·曼的一生是天然的传奇,生平比虚构还精彩,集争议、骂名与盛誉于一身。历经两次世界大战,辗转欧洲美国,流亡、重访又归来,他难以评价。我想,托宾的雄心是于断裂中求得人物的整全心灵和时代的精神症候。小说以分段函数式的区间,描述托马斯不同阶段人生切片。在历史的转向中,它揣摩伟大人物的晦暗不明、荣辱与隐忍。

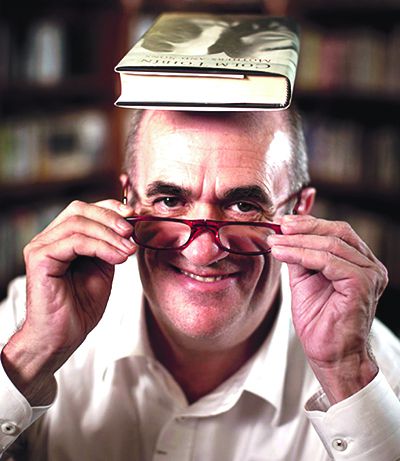

托宾展示了挪用与构境的艺术

这是一部并不强调时序的书,任何章节都可构成独立叙述单元。甚至,我会从战后老弱的托马斯重访德国开始,向前倒推他的故事。托宾展示了挪用与构境的艺术——作家经验如何覆盖托马斯的素材,如何叠合他的生存位置与视域目光。从另一角度看,这是僭越小说与传记限度的写作尝试。托马斯·曼的欲望与隐忍紧密相联。他向父母隐匿了艺术壮志、爱欲倾向,迎娶犹太富商家族的女儿卡提娅,拥有六个子女。

卡提娅自认为理解丈夫,确定且不容辩驳。甚至她直接指认托马斯小说与现实事件的关联。她有理由如此自信,托马斯确实在写作中,常把小说朗读给她,并求其意见,她参与了创作。托马斯把旅居威尼斯时,对一个酒店客人的痴迷,转移到阿申巴赫身上,化为衰老作家对美少年的隐秘欲望。《死于威尼斯》实质是自我的书写。托宾仿效托马斯,他让自己的记忆去游历,去“附体”曼的生活。

“我也把我所了解的威尼斯的地点运用到我笔下的曼家夫妇之旅中……我让曼站在我站过的空间里。我用切实的回忆来支撑写作”。作家这番自述,说明《魔术师》试图抵达的艺术之境。一方面,托宾“同理”“共情”托马斯,但他并不排除调侃与戏讽的异位姿态。另一方面,托马斯也在“注解”托宾,他的生活素材提供本文,托宾在其中大量衍生自我情感想象。

衰老与孤独总是结伴而来,无可倾诉,沉默寡言是其表征。晚年托马斯如同家人围绕的寡人,他半个多世纪也没看懂妻子的心思。托宾理解托马斯的莫衷一是,自我背离。克劳斯死讯传来,他无限延宕,最终决定不取消讲座,不出席葬礼。“他知道不去是不对的……他几乎希望他们这么说了。他希望做出的是另一个决定”。小说精微处,是用幼子米夏埃尔的怨恨指责,替补了托马斯的负疚悔恨。

在我看来,米夏埃尔的来信也是托马斯的心理独白与症候分析。他的盛名面向世界,却背对家庭。孩子们在家被他忽视驳斥,在外也没能分享他的荣耀。托宾靠别有用意的反讽,摁平了波澜,如同托马斯把信件压在书下。“过后他会再读一遍,然后把它毁掉……他会说没有收到”。为何要再读一遍,因为刺痛还不够?抑或他对自己的过往,也困惑不解?这是小说里的克制美感。冷漠,是痛苦的另一副面孔,一种无从辩驳的隐忍。

米夏埃尔再见到托马斯,“他朝父亲挤出一个笑容,然后拥抱了母亲和姐姐”。这简直是深曲的挑衅。有趣的是,随即一句近乎折叠对称的描写,表达了美学的平衡。女儿莫妮卡“没理埃丽卡和母亲,径直走到父亲面前,含泪拥抱了他”。有人会说这种细读琐碎无益。我却以为,这很适于说明托宾是什么风格的作家。我谓之“暗示型”,它对应于赋叙型和观念型。作家更偏爱以行为模式、行动细节暗示人物关系、情感亲疏。

托宾也戏仿曼的手笔,包括目光和审美。小说里托马斯欣赏三十出头的乔治斯,用精美二字形容,“就像一件高贵、精雕细琢的银器”。《死于威尼斯》中老学究审视美少年,也是同样观感。曼的形容是,完美的希腊雕像,失于血色的苍白。这种暗合,甚至还调侃了曼的偏好——颓萎与病弱之美。结论也似乎确如此。乔治斯“一开口就不显得那么精美了,他的声音低沉,透着权威感和阳刚气”。托马斯本能排斥这种傲慢的气概,而他本人也常如此自负。

沉重之思:“不合时宜的人”

小说讨论了一种沉重之思:“不合时宜的人”,无论战时战后,都不合时宜。托马斯成为众矢之的,无从选择,仇恨如万火归一。无论美国,德国东区还是西区,他访问哪里,即会被宣传所利用。当初离开德国,成了原罪,而不离开,他得死在那里。“战争是结束了,但它投下了长长的阴影,人们心里有许多恨,在你访问期间,这些恨会指向你。”

托宾始终审视托马斯与德国的情感距离,其关系充满变迁,若即若离。他经历太多个德国——魏玛、纳粹和一分为二的新德国,却始终未找到属于“自己的德国”,结果是他成了美国公民。这也是魔术师的秘密,托马斯无疑施展身份角色的戏法。他腾挪辗转,为了使自己保有中性。如果借用穆齐尔的小说,即“没有个性的人”。而个性,应被理解为某种狭隘的“德国性”。

事实是,托马斯并无自由,他的任何行动都被各个阵营所左右。在我看来,小说内在深度,源于分析自由的说辞,身份的限度。“我是美国公民,但也还是德语作家,我坚守德语,那是我真正的家园”,“歌德出生在这里的法兰克福,但他生活在魏玛。我没兴趣了解魏玛属于东区还是西区。”显然,托马斯被限制和威胁了。作为美国人和德语作家,二者所拥有的自由,并非同一种自由。甚至,它们不可兼容与化约。

悲剧性在于,托马斯只有依赖德语(精神载体)和歌德(文化符号)维系自己与祖国的关联。这种象征性遥望,与战时他在大洋彼岸隔空对话,并无二致。更深的逻辑是历史的悖谬,歌德的魏玛(诗人的灵感之地),也是布痕瓦尔德集中营的所在。“没有一首关于爱情、自然、人类的诗能把这地方从诅咒中解救出来”。

从而,我们发现托宾书写的历史之维:废墟始终是双重性的,意味城市和精神,同时沦为荒原。托马斯的古典理想,与战后德国的庸俗气息,格格不入。这是没有未来的颓丧感,无论法兰克福还是慕尼黑,都被油头肥耳、养尊处优和粗俗倨傲的中年人掌控,这样的人会成为主流。没有新一代,没有新德国,“这不是那个有着纤敏的灵魂和高雅的社会肌理的慕尼黑,而是巴伐利亚乡村的粗俗进了城”。

从另一角度看,托马斯离开与重访德国,实质也标记出“断裂和分裂”两大主题。断裂指向精神承续和历史分期,分裂归于政治现实和空间地缘。很不幸,德国同时经历了所有。托马斯无疑是身处漩涡的历证者,他试图弥合德国精神的总体性,重返古典传统。然而由于他的身份,这注定无力徒劳。他连自我和家族都不能融合。“德国分裂了,正如曼家兄弟也分裂了。托马斯在美国备受尊崇,从这个国家的慷慨中获益颇多,他自然会站在西方的立场上。而海因里希被打上了永远的左翼烙印”。

“魔术师”的书名真正隐喻身份转换的困境。假面、流亡与逃离,也会造成话语失效与信任危机。托马斯一度被指责为背叛者、逃避者、“出卖”欧洲者。托宾同情人物无法自赎的永恒两难,无解宿命。如果拒绝东德邀请,他将被德国作家鄙视,会被说成是美国走狗。“或者被诽谤为一个拿名誉来换在华盛顿的影响力以及加利福尼亚的舒适生活的作家,或者被美国人视为不知感恩、背信弃义的人。”托马斯的人生,其实并无更好的选择,唯有放弃更糟的决定,这是盛名下的悲哀。

一个唯美主义者的复古理想

1914年的托马斯,回避谈论战争,也不想聊政治,与日后的战时宣传家、活动家托马斯迥然不同。但从本然来看,他更关心抽象的民族情感、无形的语言文化、存在的精神栖所。如果托宾只是编写作家事迹,那它不过是一部别传。《魔术师》发挥了小说对传记的“吐纳”、收摄与涵有功能。换言之,托宾不止写托马斯身上发生了什么,还试图解释何以发生,其意义外延都远超传记。这源于他洞察了托马斯的生存内核。

我将其提炼为:一个唯美主义者的复古理想。从海涅、歌德到荷尔德林,延伸至托马斯·曼,他们皆对语言绝对信任。托宾给出一番近于海德格尔式的论述,暗合其重要命题——语言是存在的家。“德国尽管拥有强大的军事力量,但却是脆弱的。它的存在是因为它的语言,也就是这些诗歌所使用的语言。在其音乐和诗歌中,蕴藉着精神的珍宝……但如今它被与它毫无共性的国家所包围、孤立,变得岌岌可危”。

在艺术精神,诗性生存背后,是完全悖逆的政治现实。小说里这种吊诡无处不在,我谓之“德国性”的精神实在,与这片土地的错配。托马斯流亡的实质,只是这一根源的必然结果。婚后,他与其他作家并无交往,也不参加圈子聚会。战争使这位离群索居、渴望自守的书斋作家,被迫中断了那部疗养院小说。他开始困难地“写着战争之于德国及其文化的意义的文章”。彼时,他对政治哲学还并无了解,对德国哲学也一知半解。

托马斯对战争的态度,发生过重大转变,二战时他憎恶德国当局,坚定反战,一战时他曾支持德国战斗。“这场战争将使欧洲扫除腐败。德国好战是因为道德感、不是因为虚荣,或追求荣耀和帝国主义。”这种见解实际在回应兄长软弱的国际主义。我们曾在托尔斯泰那里,看到小说对拿破仑席卷欧洲的意义争论。黑塞作品对战争的论辩,也构成理解托马斯·曼的另一参照。

德国灵魂的深层症结是并不满足于“简单的民主”。托宾始终在蠡测这种心灵——充满非理性的内在分裂,包含着对狂暴强力、唯意志论的迷恋。《魔术师》从文学人物的生命维度,延展出历史反思、政治思辨和文化寻根的繁复面向。托马斯只是一个作家,但在托宾笔下,却成为完美的“思想标本”,使人窥探历史的深层语境,感应伟大心灵的遥远回声。