郭沫若与原配夫人张琼华关系始末

郭母杜夫人、原配张琼华(左一)、二侄女郭瑜(右二)、三女郭琴轩(右一),1927年秋在乐山沙湾镇家中合影

陈俐:19世纪末20世纪初,中国处于新旧交替的大时代,婚姻制度同样如此。中国家庭旧式的一夫多妻制向着一夫一妻制过渡转变,听命父母的媒妁之婚向着自由恋爱的时代风尚转换,处于这一时期的中国知识分子大多经历了婚姻变革时期的痛苦和尴尬。鲁迅、胡适如此,郭沫若同样如此。而且,这样一种转换过程对于当事人一生的影响是非常重大的。百年之后,我们再来审视当年郭沫若与原配夫人张琼华的婚姻关系。平英老师,相信您作为一直在郭沫若身边生活的亲人,一定会比常人有更深的体会。

郭平英:诚如您所说,在为实现妇女解放、男女平等、打破封建婚姻枷锁而奋争的年代里,不少五四新文化运动中的大家,如鲁迅、郭沫若、郁达夫等都曾吞食过包办婚姻的苦果。虽然在现实生活中,与女性相比,作为男性的一方更容易通过纷繁多样的社会活动,寻找到属于自己的真爱,获得志同道合、琴瑟和鸣的婚姻生活。可是与此同时,他们与原配夫人那种扭曲的婚姻名分却囿于种种原因,不得不被继续维系。从觉醒了的男性一方而言,他们一面背负着无性无爱无语的名存实亡的包办婚姻,一面拥有了建立在自由恋爱、情意相合的基础上的新的婚姻生活,成为20世纪中国社会新旧观念转型期的一种特殊的社会现象。有必要指出,鲁迅、郭沫若们所经历的这种一夫多妻,与辜鸿铭所自鸣得意、极力推崇的以男性为中心的,性质上截然不同。一位阅历丰富、多年从事妇女工作的同志认为,当年在国统区和根据地都没有今天意义上的正式结婚证,一段事实婚姻结束,再开始另一段婚姻,都是合法,也是合情的。这个说法很有参考价值。

陈俐:郭沫若将自己在父母之命下,和原配夫人张琼华提亲、订婚、结婚的过程完整地记录下来了,那就是他于1929年撰写的自传《黑猫》。郭沫若开宗名义地称这场由父母包办的婚姻为“那过渡时期的一场社会悲剧”①。您能具体谈谈郭沫若与张琼华因为父母包办而带来的身心之痛吗?

郭平英:严格说来,这场婚姻对于当事人双方来说都是一种类似钝刀子割肉般的精神折磨。郭沫若与张琼华结婚的1912年,正就读于成都府中学堂,他虽然不满此次婚姻,但囿于“孝道”,仍然按照社会公俗,在沙湾老家完成了婚姻各项礼仪,甚至也“回门”到张琼华娘家苏稽张家拜望了丈人。郭沫若在《黑猫》中如实描写了这场婚姻的前后经历。他昏昏蒙蒙地在张琼华的娘家苏稽熬过了烟云缭绕的“回门”一日,当他返回沙湾之后意外得知杨姓保安团与郭家参与的保卫团发生冲突,于是立即决定和保卫团的要员一起租船下城。这决定来得之快,违背了母亲和大嫂起初的愿望。通过《黑猫》的描述,我们不难得出这个结论——保卫团与保安团的冲突让郭沫若得到一个顺理成章的台阶,能使他从苦闷无奈、却又拒绝不得的婚事里暂时解脱出来。《黑猫》写道:“母亲是不愿意我们这样快便离家的,但我的借口是一方面不能不跟着保卫团的朋友们进城,另一方面是省城的学校也快要开学了。由于我的坚持,所以大嫂们的动身也提前了一步。”②请留意“借口”和“坚持”这些字眼背后的心绪。

陈俐:我们注意到,郭沫若就在这次离家出走、与父母家人告别时,在船上吟出了《舟中偶成》三首。过去我们主要关注了前两首他与父亲、母亲分别时的感怀,而很少关注第三首:

呜咽东流水,江头泣送行。

帆圆离恨满,柁转别愁萦。

对酒怀难畅,思家梦不成。

遥怜闺阁□,屈指计行程。③

这首诗似乎含蓄地表达了对张琼华独守空房的理解和歉疚之情。平英老师,您怎么看这首诗的内涵呢?

郭平英:《舟中偶成》第三首第七句“遥怜闺阁□”末尾缺一字,我们编注《敝帚集与游学家书》时,秦川老师根据上下文揣测缺字殆是“冷”或者“寂”,并做了“说明”,指出它“除写离愁别绪外,还包含了对夫人张琼华命运的同情。”如果说读者仍然对这首诗缺少关注,那主要是缘于《黑猫》,因为《黑猫》只引了《舟中偶成》中写母亲的第二首,第一首、第三首是在作者去世后被发现的佚诗,关注它的人自然会少一些。

《敝帚集与游学家书》的这条“说明”还是概括得简单了些。诗的第五句“对酒怀难畅”写的是谁呢?显然是郭沫若自己,他在“结婚受难记”那几天里分明是“感觉到好象失掉了鼓舞的力量。眼泪不知不觉地涔进了眼里。”“自暴自弃地喝得一个大醉”④。悲剧的种子在结婚当天就已经实实在在地种下了。

郭沫若满怀着富国强兵的抱负走出四川,立志要学得一技之长来报效家国,这片赤子情怀是毫无疑问的。但是,冀望到离四川越远越好的地方去求学,也是他心里的憧憬,只不过这个越远越好的地方到底是天津、是北京、还是海外,尚不清楚。知子莫过如母,杜夫人⑤料到八儿此时的心已经飞走了,否则不至于在婚后第五日便叮嘱他“休作异邦游”。

陈俐:郭沫若初到日本的前两年,也就是1914年、1915年间,张琼华曾写信给郭沫若,主要是报告二老及家中情形,目前仅存一封张琼华写给郭沫若的残信来看,张琼华对这段婚姻还充满着不少期待。残信全文如下:

尚武夫子安履青鉴:

敬启者:前五月接到华笺,二老令妻回音事,局因为写字艰难未回音,二老自见信之后,终日倚门凝望,我夫何不回家以叙二老晚年之乐。其信所云房圈还是先年原屋,元弟所住乃二娘房圈。大姑娘云妹……

残信自此没有再接着写下去,又另起炉灶开始写道:

敬启者:于前五月收到华笺,来札内叙各情,展诵已悉。堂上二老近来不比从年,日见精神疲倦,家中有事俱以累□二老。常思我夫在外不见觉已有数年,终不回家是何意也,望夫显达即归,以叙晚年之乐。不知暗泪所落几何,见此情景亦甚伤心。奉夫之命侍奉二老格外留心,去岁大姑娘三招,六妹于归,今岁七妹二姑娘俱各于归。又买田地,家中几百样(两)银钱俱已用完了。想两老对于儿媳之德恩同沧海。至于信内所云,妻将来定有好处,妻不解好处从何而出,请详示之。元弟夫妇所住房圈乃二娘的房圈。妻所住的房圈乃从前房圈。一则以好侍奉翁姑,二则妻独自一人,如若迁移,夜晚则无安稳之眠。见信之后,我夫看何日定决归家,先给一音,不然尹尧根(庚)同尹二妹进京之时,妻意欲同来京,不知我夫允来否?再此近年以来,妻偶得一疾,心痛或五日一次或十日一次,以无定准。妻回娘家,每年至多两次,皆各有喜事才回。又于今十月,妻返娘家,也因为胞弟少辉腊月十四完婚,妻待酒过后急返沙场。又回想来日本之事,千里条条(迢迢),妻年青妇女似不便抛头露面,落外人之议论。我夫脸面又存于何地。总之我夫定要回家以叙二老思子之念。家中一屋老小俱皆好的,不必掛欠。无如事长纸短碍难尽录。⑥

这封可能未寄出的残信表达了张琼华对丈夫的思念及希望团聚的强烈意愿。顺便说说,信中提及的“尹尧根(庚)”就是郭沫若自传《初出夔门》中提到的留日前曾在北京“同乡京官”家中留宿的那位。“同乡京官”叫尹朝桢,其弟尹维桢,号“尧庚”。郭沫若留日前夕寄寓于他们在北京吹箒胡同的寓所,等待大哥郭开文外出归来。“尹尧庚”当时正在北京政法学堂读书,其妻魏舒文则是信中所称的“尹二妹”,是张琼华的表妹。“尹二妹”活泼大方,也通笔墨情趣,和丈夫尹尧庚夫唱妇随。⑦许是受“尹二妹”的影响,张琼华才有了要去日本追随郭沫若的念头。但最终正如书信残稿中所述,最终张琼华认为“年青妇女似不便抛头露面,落外人之议论”等原因而没有遂愿。

郭平英:郭沫若婚后的家信肯定不止《敝帚集与游学家书》所收的68封,起码我们已知有4个被留存下来的空信封,里面的信笺没有保存下来⑧。无奈我们现在只能依据这68封信来做相应的分析判断,别无他法。根据这68封信的内容可知,郭沫若游学期间只在10封家书里提到张琼华:1914年3次;1919年2次;1915、1916、1918、1920、1921年各一次。除1914年比较多一点,总体数量有限。

张琼华残信的年份殆在郭沫若离家三年以后,否则不会说“我夫在外不见觉已有数年,终不回家是何意也”。张琼华嫁到郭家后,从不识字到可以简单记账,是努力的结果,但是“数年”下来仍然感觉“写字艰难”,也不难理解。从这两页残信的笔墨来看,并非出自“写字艰难”人之手,所以我认为残信是倩枪代书。因为写字艰难,张琼华的表达、诉说受到局限,不利于缩小她和郭沫若之间的距离。而郭沫若直接给张琼华的信,则只有1919年3月31日一封,还是遵从父命写的,可惜的是,仅有的这封信未被保存下来。张琼华其余几封来信,都未见郭沫若动笔回复,只在给父母兄弟回信时提及“儿妇”函收悉,无更多详谈。

比较一下《敝帚集与游学家书》里面对张琼华和对三姐、四姐、六妹、七妹等兄弟姐妹以及侄儿女的态度,冷暖亲疏一目了然。仅以三姐秀贞、四姐麟贞为例(无涉内容、语气,只统计次数),《游学家书》里提到她们的信都超过张琼华。郭沫若不会在给父母亲的信里明目张胆地为难张琼华,须知为难张,就是开罪于父母亲,不肖如郭沫若毕竟做不出这种事情。那么唯一的办法,也可以说是他大脑皮层的一种条件反射,就是冷淡。顺便查了查抗战胜利后郭沫若给幺弟郭开运的信,情况相仿。在三姐、四姐过世前的四封信里,每信必有问候;而对张琼华,则一字未及。

陈俐:这封奉父命直接回复张琼华的信,我理解是正式对他们婚姻关系解约的信。1916年8月,郭沫若在日本东京圣路加医院邂逅佐藤富子(安娜,亦写作安那),继后恋爱同居。而在沙湾的郭沫若父母和张琼华知晓此情形时,已是1918年。究竟是郭沫若自已向家人坦陈实情,还是委婉地由亲朋好友从旁向沙湾的家人道出,现在已无法查证。总之,直到1918年5月25日郭沫若给父母的信中,才正式禀告了与安娜同居并且诞下“和儿”的情形:

男不肖陷于罪孽,百法难赎,更贻二老天大忧虑,悔之罔极,只自日日泪向心头落也。自接元弟往日责让一函,屡思肃禀,自白终觉毫无面目,提起笔竟写不出一句话来。今日接到玉英一函,叙及父母哀痛之情,更令人神魂不属。⑨

显然张琼华得知郭沫若在海外与安娜重组家庭,百感交集,她有许多话要对郭沫若讲,但又不能直接责问郭沫若,只得去信借郭家父母对郭沫若的忧虑责怪之语,浇自己块垒,曲折表达自己的悲哀之情。郭家父母知道郭沫若在日本另有家室后,一时嗔怪懊恼,很长时间没有给郭沫若去信。直到1919年3月31日,郭沫若接到元弟(幺弟)信,家中二老自此才又恢复了与郭沫若的联系:

今日得元弟三月九日家报,喜悲交集,喜的是许久不见家书,重得骨肉手笔,悲的是孩子不孝,贻忧二老,玉卿函已遵命详细答复了,是男误了人,也不能多怪,还望父母亲恕儿不孝之罪。⑩

信中郭沫若不再称张琼华为“儿妇”,改称“玉英”或“玉卿”,并对父母介绍了安娜及和儿出生的基本情况。他按照父母的要求,直接回复了张琼华的信函,算是对沙湾家中和张琼华一个较为正式的交待和约定。这之后,郭沫若与张琼华的关系处于一个什么样的状态呢?

郭平英:尽管在家书里提及张琼华的数量有限,字数极少,但此前此后的语气还是不一样的,以两封信为例。1915年夏他在给弟弟开运的信中说:“八嫂(郭沫若大排行行八,家中称张为“八嫂”)来函亦读悉,愿弟为我传语,道我无暇,不能另函,也不必另函。”1921年底在写给父母的信中的笔调却是:“儿媳归宁后已回家否?八年不见,总觉令人可怜。”我从这里感受到了作为婚姻受难者的一方在被神圣的爱情解救出来以后,对另一位受难者的同情。

郭开文《祭母文》、郭沫若《家祭文》里有几处写到郭沫若(不孝贞)及他与张琼华的婚事,词语严苛:“不孝贞在外廿载违规,雁断鸿冥,徒增枨触”。⑪“吾母弥留时,犹以不孝贞为念,痛心而言,所患乃思子病,非药石所能愈。……吾父吾母之年寿实为不孝贞而减削,吾父吾母之慧业,实为不孝贞而束缚”。⑫他日八儿归来,必善视吾张氏媳,毋令失所”。⑬对于旧式女子来说,自嫁入夫家之门,便生是夫家人,死是夫家鬼。殊不知离异即是休妻,被休掉的女子在人前将无地自容,无异于置之于死地。再者,张琼华娘家的兄弟全是烟民,抗战爆发之前张家就一贫如洗了,土改时被划为贫农。在这种情况下,张琼华倘若离开郭家,必定流离失所。《祭母文》中“他日八儿归来,必善视吾张氏媳,毋令失所”,当视为母亲的遗嘱,印刻在郭沫若心里。他虽不接受与张琼华共同生活,但不可以使她失去生活来源,更不可以离异,使其失去“夫人”的名分。

1941年郭沫若自拟《五十年简谱》,对自己的三次婚姻做了简述。第一次和张琼华:1912年“奉父母命草率完婚,大失所望。”第二次和郭安娜:1916年“在东京与安那相识,发生恋爱。作长期之日文通信并开始写新诗。”“十二月迎安那至冈山同居。”第三次和于立群:1937年“十二月与立群相爱,六日同赴广州。”1938年“一月六日由广州起程赴武汉,与立群同居。”郭沫若只在写第一次婚姻时,用了合乎传统礼教的说法——“完婚”,使张琼华得到应有的名分。在写他和安娜、于立群的两次结合时,则是由恋爱、相爱到“同居”。在郭沫若当时的语境里,男女双方以爱情为基础的“同居”是对封建包办婚姻的否定,是合情合理的,也是要负责任的,是应该得到社会承认的一种婚姻形式。

陈俐:说到郭沫若和于立群由相爱到“同居”,想到有人出于对婚姻的狭隘理解或者另外的动机,编造了1939年4月周恩来亲自主持郭沫若与于立群婚礼的不实之言,最典型的是郭开鑫的《周恩来总理亲自主持——郭沫若与于立群婚礼》一文。这篇文章最早刊载于1986年《沙湾文史》第2辑,以后被很多文章、著述、资料集所引用或收入,影响很广。

郭平英:这篇文章说当时参加人员有阳翰笙、田汉、冯乃超、洪深、尹伯休⑭、张肩重、胡仁宇等三厅同事八十多人,还说在郭老身边工作的侄儿郭培谦,堂侄郭峙东作为郭家代表参加了婚礼。如果真有此事,这么隆重的场面,有那么多重要的当事者,应该有诸多回忆和记载。然而,郭沫若、于立群生前从未提到他们曾经举行过婚礼,阳翰笙、田汉、冯乃超等三厅同人在回忆文字中也从未提及此事。我曾就此事与郭培谦的儿女们探讨过,他们也说如果有如此重要的事情,重庆时期一直在郭沫若身边工作的父母亲一定会有所回忆,但一直以来,他们几兄妹从未听父母亲说起过。

不妨来看看1939年4月23日一位三厅成员邢逸梅与阳翰笙姨侄女的订婚仪式。仪式第二天《新民报》就发了消息,报道了出席人员中有邓颖超、郭沫若、阳翰笙等,还转引了郭沫若的证婚诗。假设同年同月周恩来确为郭沫若、于立群主持过婚礼,那么这必是藉以鼓舞三厅同仁团结一心、共度时艰的一次好机会,岂会整个活动只有郭开鑫时隔四十多年后独自“回忆”的那些毫无格调可言的所谓致辞呢?郭开鑫的这篇文章完全是空穴来风。

陈俐:这是一种极不负责,极不尊重历史的做法。有些集子或者媒体不弄清楚事实就盲目转载,以讹传讹,最终就可能完全遮蔽历史的真相。

郭平英:郭沫若父亲郭朝沛晚年主持了家庭财产的分割。郭沫若名下的那份田产为张琼华所有,于是张琼华和开文、开佐、开运三兄弟同样得到每年约几十担的租粮收入。郭沫若的三姐、四姐这时已经守寡,回到沙湾和父亲一起生活,同住一室,照顾老人的起居,但她们是没有这份继承的。张琼华个人用度很节俭,曾雇用一个女孩子做帮工,其所得估计绝大部分都用在了娘家兄弟身上。1943年郭开佐给群益出版社提供出版经费时,1947年郭开佐、郭开运、郭琦为郭家子弟设立“橙坞奖学金”时,1948年郭开运和四姐汇钱给郭沫若以解急需时,张琼华都没有表示,估计她也因为顾惜娘家困难,无力表示。

陈俐:是的,张琼华在张家是长女,本来是殷实之家。但到张琼华这一代时,其他三个同胞兄弟都不成器,有的沉迷于鸦片之中,家庭日益没落衰败。张琼华的收入时常要用来帮补张家。张琼华娘家有一侄女张树桓半岁时父母双亡,张琼华将她带回郭家,留在身边抚养,一直到工作成家。

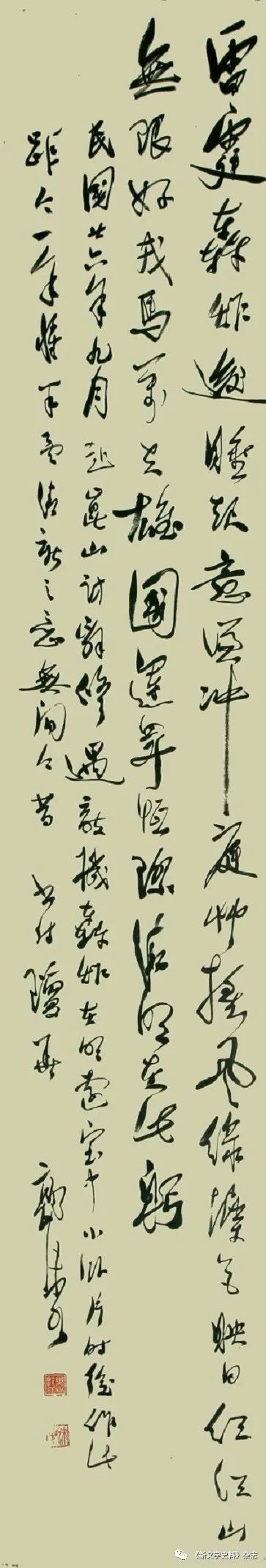

郭沫若《归国杂吟之六》,边款为“书付琼华”

郭沫若在离开家乡26个春秋后,于1939年两次回到沙湾老家,郭沫若除了回乡见面时拱手长揖以示感激与歉疚之意外,其间还书录1937、1938年的两首旧作赠予张琼华,一首是《归国杂吟之六》,另一首是《登衡山》。两幅作品的边款都为“书付琼华郭沫若”。钤印为“乐山郭氏”(白文)、“沫若”(朱文)。郭沫若风趣地对张琼华说:“你往后没钱用,可以拿去卖几个大洋。”

郭沫若为什么为张琼华书写了这两幅诗作?我理解《登衡山》中的诗句“鸡脍应输萝菔味,契斯难敌豉乳香”,深切地表达了郭沫若对家乡风味的无限留恋,也许那“萝菔味”“豉乳香”也包含了张琼华亲手制作的饱含着亲情和乡情的美味佳肴。而《归国杂吟之六》中的“庭草摇风绿,墀花映日红”,则是对那温馨的沙湾老家四合院景色的生动写照。1939年12月上旬,郭沫若办完父亲的丧事后乘坐乐山与重庆间开通的水上飞机回渝。其亲友及社会各界人士前往相送。张琼华坚持从沙湾将郭沫若送至乐山城河边飞机起飞处,目送着飞机远去,这是她与郭沫若的最后一别。

1939年3月初,郭沫若第一次返乡探亲,离开沙湾时亲友们结队送行的情景。前排中为郭沫若侄儿郭宗仁,旁边戴眼镜者为郭沫若外侄朱执,右侧提包袱者为张琼华,身后左侧个高者为郭沫若胞弟郭开运,右侧为胞兄郭开佐。

新中国成立后,张琼华在土改运动中失去了收租的生活来源。最近,我采访了郭沫若三姐郭秀贞的孙儿张俊义、张俊仁两兄弟,他们回忆:

1951年,我奶奶离开沙湾老场的郭家,去沙湾太平镇与我幺叔住在一起。1952年,我奶奶去世。我幺舅公郭开运将此情况写信报告八舅公郭沫若,郭沫若当即寄来50万元(解放初国家暂时实行的币制,相当于后来的50元),作为丧葬费。请郭开运转交给我们。当时张琼华抱养了张家侄女,经济上很困窘,不得已就在这笔款项中借支了20万。之后,张琼华表示无力偿还这笔钱,就将自己陪嫁的一对花瓶送给我们,以抵还这笔借款。这一对花瓶现在我们兄弟俩手中,一人保存了一个。⑮

建国后不久,张琼华随郭沫若侄儿郭培谦一家迁居到乐山,开始住在乐山城区土桥街,1955年又从土桥街搬迁至婺嫣街居住。她和郭沫若在沙湾的亲友之间,是一种心照不宣的亲情存续。据郭沫若的侄孙女、郭开佐孙女郭远慈、郭远惠两姐妹回忆,张琼华搬进城里,也常走郭家亲戚串串门,叙叙旧事、拉拉家常。每次有郭家、张家亲友上门看望,她都会倾力招待。郭远惠回忆:三年困难时期,好些人家几乎到了断粮的地步。有一次张琼华请人带话,让我们过去吃“粉蒸肉”。我们兴高采烈地去她家,才发现所谓的粉蒸肉是将柚子皮去除了硬壳后,将软的瓤子用水泡过沥干后,再裹上少许米粉蒸熟。

郭平英:乐山土改运动期间,张琼华已经离开沙湾,因而没有按农村土改政策划成分。此后她和郭沫若的通信联系,一直由郭沫若的侄儿郭培谦或侄媳魏蓉芳代笔,通信主要涉及生活费的问题。郭培谦在乐山的晚辈中跟随郭老时间最长,1938年他就在武汉参加三厅工作,以后成为重庆群益出版社的创办者之一,承担了郭沫若等人著作的出版发行,因为肺结核久治不愈,抗战胜利后便暂回家乡养疴。建国初期,郭培谦曾写信向郭老说明张琼华的生活状况,郭老知情后,从1951年起每月向张琼华提供十五元生活费,并希望她收到汇款后寄回一张收条。随着生活水平的提高,生活费也有所增加,后期变为每月三十元,一直持续到郭沫若逝世。

1962年郭培谦作为分管乐山县文化工作的副县长,不幸在乐山大佛维修工程中殉职。郭老写信安慰、鼓励侄媳魏蓉芳,说:“培谦因公殉职,是光荣的事。侄孙男女,望你好好抚育他们。要念到中国之有今日,是无数烈士们的鲜血凝成的。望他们学习无数先烈,都成为于国有用的人。”此后魏蓉芳便接替郭培谦,替张琼华与北京保持联系。我读到过魏蓉芳给郭沫若、于立群的来信,在信里帮助张琼华询问生活费何时寄来,没见过张琼华本人的笔迹。郭沫若的侄孙女远禄、远慈、远惠通过多年的共同生活也有相同的印象,张琼华是不看书报、不拿笔的,凡需要她本人签名的时候,都用盖章代替手写。

陈俐:据说郭老逝世后,张琼华的生活费就由国务院机关事务管理局继续发放,这是怎么一回事?

郭平英:郭沫若的追悼会于1978年6月18日举行,郭沫若的侄媳魏蓉芳在来京参加治丧活动期间,向国务院机关事务管理局工作人员反映了张琼华的生活近况,成为提出问题的第一步。按照当时的政策,干部去世后工资发到当月,同时发给一次性抚恤金,标准为一个半月的工资。郭老病重和治丧活动期间,于立群在北京医院住院。出院后,郭老秘书王廷芳和她议论了如何解决张琼华、魏凤英(郭沫若生前接济的另一位沙湾亲戚,幺弟郭开运的遗孀)生活费的办法。由王廷芳起草了给国管局的信,请国管局负责提供郭老亲属中两位无收入、无子女老人的生活费,每人每月100元,考虑到两位老人都上了年纪,所以补助标准提得比较高,高于一般职工的月收入。事情迅速落实,在郭老去世三个月后,张琼华、魏凤英收到了由国务院机关事务管理局寄发的补助。

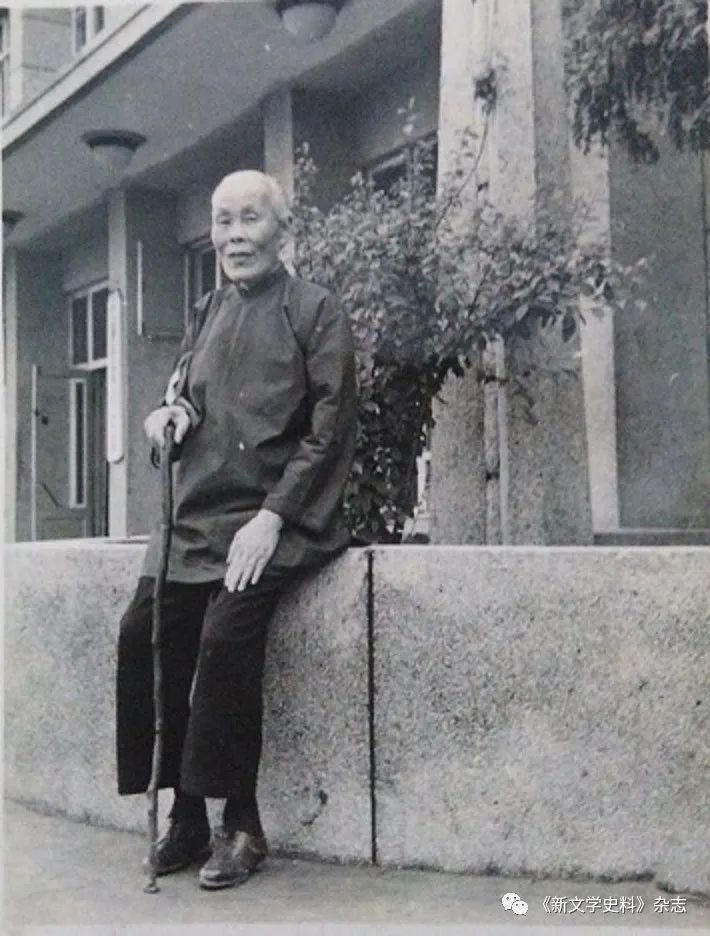

1963年4月,张琼华于北京石景山钢铁医院前留影

陈俐:我们最近在乐山大佛博物馆发现了张琼华1963年在北京的一张照片,照片背后有文字说明:“一九六三年四月摄于北京医院门前,是年七十二岁(石钢医院)一九六三年六月廿二日书于乐山。”据了解,张琼华的姨侄女“黄四嬢”是郭沫若中学时期的老师王畏岩先生的外孙女,在北京石景山钢铁厂工作,邀请张琼华到北京来走走。此时已是72岁高龄的张琼华也想趁机去看看郭沫若,于是由在乐山嘉华水泥厂工作的黄四嬢的姐姐陪同,先是住在黄四嬢家里,过后又联系了郭老秘书。平英老师,您清楚张琼华这次北京之行吗?

郭平英:我听说过这件事,当时郭老秘书告诉她们,郭老在外地,同时把张琼华安排在招待所住了一段时间,由中科院办公厅一位女同志负责,陪她上街买了一些日常生活用品。有文章说,张琼华到北京见到郭沫若,还进了中南海,这不是事实。

陈俐:另外,我们非常希望了解郭沫若去世后,您和姐姐庶英去看望过张琼华的情形,能回忆一下吗?

郭平英:1979年6月郭沫若去世一周年。我和庶英、还有王廷芳利用到乐山参加国内首次郭沫若研究学术会的机会,第一次到乐山,寻访了郭老父母亲的墓地,看望了张琼华、魏凤英。这两位老人分别住在乐山、沙湾两地。张琼华的住房是乐山县政府安排的,条件比在县城和沙湾镇上生活的其他亲属都好些,房间向阳,窗明几净,十分敞亮。她事先已经知道我们的到访,穿一件月白色的中式大襟上衣,干净平整,坐在一个有靠背的小竹椅上,静静地等着。老人见到我们,自然心情愉快。她听力尚好,但毕竟年事已高,没有起身,坐着指给我们看墙上挂着的镜框。镜框不很大,里面端正地摆放着郭沫若1938年前后的一张黑白照片,无疑这是她毕生最大的精神寄托。这位无力从封建婚姻禁锢中解脱出来的老人,接受了命运的安排,用无怨无恨的心态看待自己的过往和身边的一切,化忧解烦,颐养天年,得到家乡人的尊敬,于1980年6月走完九十年健康长寿的一生。

陈俐:我曾于2015年1月采访过当年征集郭沫若文物的当事人之一唐明中先生,和您在《〈游学家书〉的考订编校》中所述情况近似。大概在1963至1964年间,一位国际友好人士提出想看看郭老家乡,中联部询问乐山县委,郭沫若老家的故居可不可以参观。县委很重视,当时的县委宣传部长斐洪德、县文管所黄高彬、县文教局唐明中一起到沙湾故居察看后,很是感慨。故居三进房屋,临街的铺面和第一进房屋做了供销社和仓房,后面两进混杂有十几户居民,被当地人戏称为“三纲五常”(潲缸、水缸、粪缸;五颜六色的衣裳),密密麻麻,拥挤不堪,实在不能供外宾参观。虽然此事作罢,但引起了乐山县文化部门对郭沫若在乐山生活情况的重视,他们着手搜集郭沫若在故乡的遗物。沙湾老家的郭家亲属积极配合,当时郭沫若青少年时代的书信、诗稿、作业本与大哥郭开文、幺弟郭开运的各种资料混在一起,都放在郭宅第三进正堂的阁楼上。一直住在老宅里的郭开运将这些文物资料清理后全部交给了乐山县文化部门。黄高彬、唐明中又找到张琼华,她态度也很好,将当年用过的家具,包括郭沫若“书付琼华”的书法作品都捐献出来。郭开运和张琼华积极捐赠与郭沫若有关的文物,为后人了解和研究青少年时代的郭沫若提供了弥足珍贵的第一手史料,是值得我们今天感念的!

感谢平英老师和我进行了这次笔谈,提供了许多很有价值的史实。

作者简介:

郭平英,郭沫若之女,原郭沫若纪念馆馆长。

陈俐,乐山师范学院文学与新闻学院教授。

注释:

①②④郭沫若《黑猫》,《郭沫若全》第11卷,人民文学出版社,1992年,第279页,第306页,第294、299页。

③郭沫若《舟中偶成》之三,郭平英、秦川编注:《敝帚集与游学家书》,中国社会科学出版社,2012年,第107页。

⑤郭沫若去世后,一度误传郭沫若母亲杜氏名“邀贞”,并被写入《郭沫若全集·文学编》注释。现经考证予以澄清,仍应按郭开文等撰写的《祭母文》,称其为“郭母杜夫人”。

⑥张琼华残信手稿现存于乐山大佛景区文物管理所。

⑦关于郭沫若与尹尧庚的关系,见陈俐:《从郭沫若的〈少年时代〉看二十世纪初留日风潮》,《郭沫若学刊》,2005年第2期。

⑧⑨⑩郭平英、秦川编注:《敝帚集与游学家书》,中国社会科学出版社,2012年,第334、351—352页,第250页,第256页。

⑪⑫⑬《郭沫若佚文集(下)》,四川大学出版社,1988年,第337页,第312页,第337页

⑭郭开鑫文章误为“尹伯修”。

⑮据陈俐2022年1月12日、17日与张俊仁、张俊义的两次访谈内容整理。