杨好:“为什么而写”的答案还在形成

“兜兜转转之后,我非常珍惜现在的状态,写作对我来说是最幸福的事。但‘成为写作者’其实是一个又危险又不确定的答案,我不能期待它带来什么,但如果不期待它带来的价值,在社会学意义上,又容易成为别人眼中奇怪的人。”作家杨好口中的“兜兜转转”指向一些不可复制的生活经历,在她身上,似乎也可以探向新媒体环境中的一个困境:现在的读者判断一部作品的前提——从作者开始,而不是从小说开始。

她出生于一个文学家庭,很早就想成为一名写作者,只是并不明确写什么。在2019年第一本处女作《黑色小说》出版前,杨好将自己对于小说写作的欲望形容为“憋着”,去做了很多和写小说无关的漫游。诸如大学本科就读于北京电影学院,学习电影剧本写作,其间学习德语;本科毕业后考入北京外国语大学比较文学专业,但不久后退学,改赴英国留学,拿到艺术史专业和艺术商业的两个硕士学位;2016年回国创业,涉足商业,而这段经历在她眼中“特别失败”,当年刚回国的她可谓踌躇满志,一心想做精品出版,为此专门引进了英国费顿出版社的书,计划把叶芝的书重做一套,还想提高翻译稿酬,甚至还有筹建一个专门关于文艺复兴的美术馆的想法……“做得实在是过于理想主义了,事实是我不适合开公司,所以浪费了很多资源。”

创业失败后,她将公司的一些独家版权转给其他出版公司,她说:“人家一个月比我一年发行得都好。”

杨好回忆起创业的经历一方面感慨自己的天真,一方面也感激着,这些被浪费的时间教会了她忍耐,也极大地触动了她对“人”的理解,“通通做了之后,反而心里特别笃定,知道自己到底要什么,可以果断地去拒绝很多诱惑,也成为现在能让我真正安静下来的养分。”

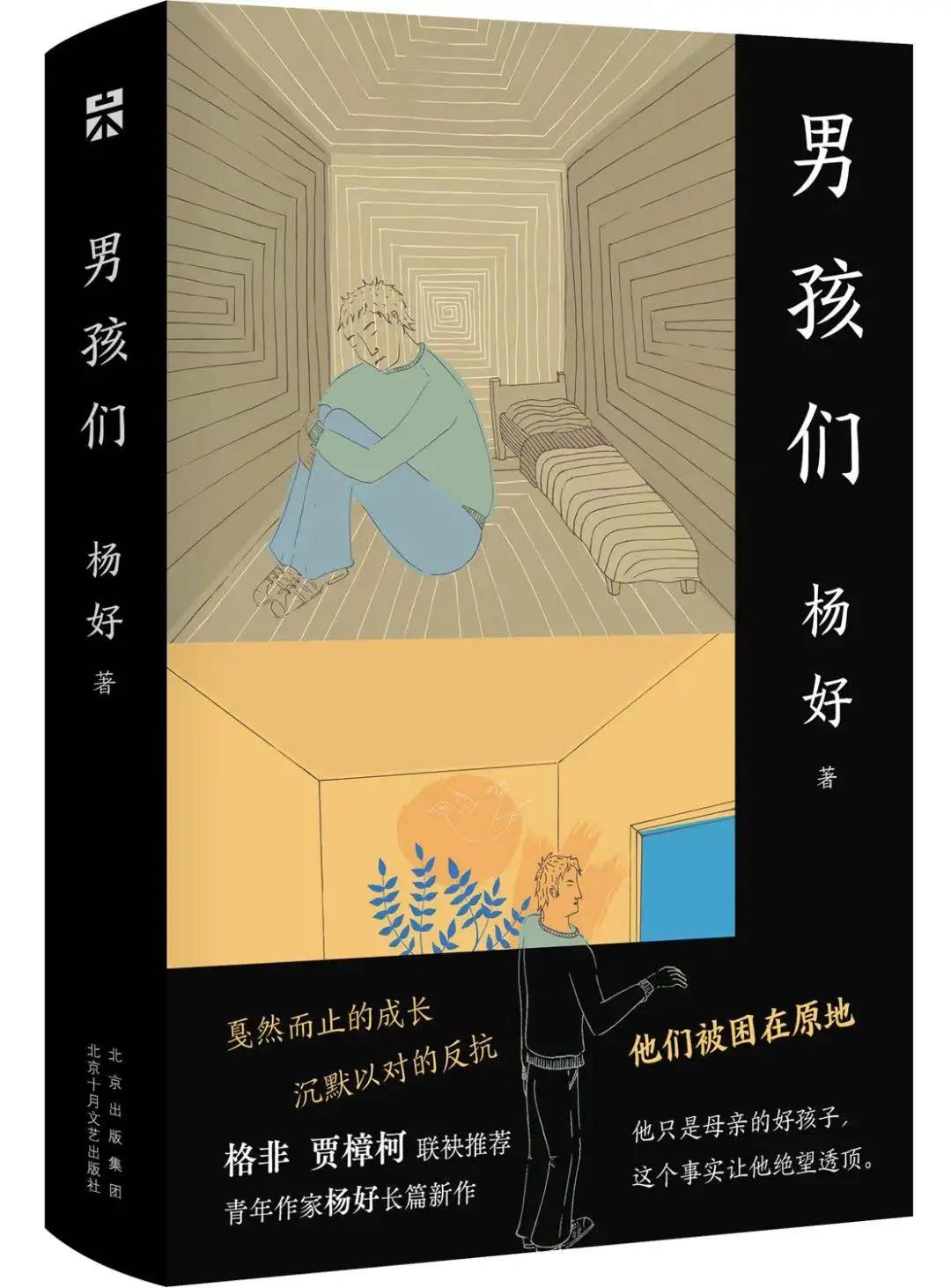

前不久,她推出了第二本长篇小说《男孩们》,北京近郊的别墅里,十五岁的自闭男孩陈速为日复一日地玩着电子游戏,而来自小镇,流浪、藏身于北京的男孩李问是速为母亲给他找来的新家庭教师,他从一开始就亲近并理解速为,他们“互相遥望,他们隔着没有边际的玻璃彼此呐喊,然后沉默”。在叙述中,两个男孩身上背负的秘密、成长的隐痛以及两个家庭的故事被逐渐揭开。

作者: 杨好

出版社: 北京十月文艺出版社

“写作的过程就像孵蛋,任何故事都需要一个等待它们自己破壳而出的时机。除了时机之外,还有‘危机’,可能正是故事内部的危机和外部环境的危机催生了《男孩们》。”这本小说的想法最开始是一艘模型船和一个老人,虽然最后它们在小说里被放置在不起眼的地方,更像意象般的存在,但杨好认为:“我希望保留小说中不可言说的部分,我并不想成为完全的主宰者。”

虽然“成长”是这部小说的母题之一,但她并不想单纯地将小说定义为古典范畴中的成长小说,在她看来,李问和速为并不寻求自我成长,“男孩”更像是一个隐喻。作家格非曾在一场分享会上如此评价这本小说:“人的生存本身的那种平白,无意义与无聊感,带有强烈的游戏感,有一种虚假性洋溢在字里行间,这正是这个作品最打动人心的地方。”

小说以游戏开篇,出版前和编辑讨论时聊到这肯定会过滤掉一部分对游戏不感兴趣的读者,但杨好认为这是他俩之间产生连结的方式,必须存在。“再说,游戏或生活中的他们是真实的吗?游戏世界里的经验也是一种经验。就像速为的故事,他跟游戏里的法师一样,没有战斗力,只有操控力。小说中关于他的部分要么是听来的,要么是妈妈当谎言讲述的,他没有李问确定。”

而看似确定的李问,在小说结尾同样留下了疑问:这个“弑母”失败的男孩,回家之后会怎样呢?“我起初有一个让两人‘回家’的期待,所以设想了现在的结尾,但一切又不是像许诺那般,现实其实根本看不清楚。”

导演梅峰曾指出,从电影角度看,杨好曾经的学习、训练在小说里留下了痕迹,比如她注重构建空间,不同的“屋子”的视觉效果和情绪是不同的。而杨好表示电影学习对她影响很大,让她有全局观。此外,两部作品都体现出她对小说结构的尝试,特别是《黑色小说》,主角M和W互为镜像的故事由各自的10个章节构成,这本小说拥有多种阅读顺序,可以对照阅读,也可以任意选择一个章节阅读,对此,杨好最初的期待是:“读者如果认真探查对照里面的信息,这本小说会像一个密室逃脱游戏。”

评论家李敬泽说:”杨好既不想说服你,也不想说服我,她甚至也不想说服自己”。于她而言,小说结构和内容是互相角力的关系,取决于叙述,“坦诚地说,结构往往不安全,也有漏洞。我希望结构是自己生成的,也可能是我对‘时间’的痴迷导致了我这么想。在我看来,结构是唯一可以破坏时间的东西。”

对时间的痴迷与执着也是促使她写作的原因,比如她创业时出的第一套书就名为《时间的回归》,“时间一直困惑我,我希望用某种方式去和它对话,对于小说,我的困惑也在于此。小说可以用精神时间去述说,哪怕是现实的部分,我觉得一定也有时间重述的方式,而且由我决定。”

“不行动,文学就瘫痪”是《黑色小说》的宣言,是一场自我救赎,到了第二本书,杨好面临着更多的问题,“为什么而写”是拷问也是动因。在她的概念里,作家不是一个职业或身份,每个人或多或少想跟世界发生联系,她在尝试过很多方式后,发现写作的沉重是她所能承担的一种沉重。

她有时候感觉自己是个“孤零零”的写作者,恰如她的生活状态。日复一日,健身,写作,阅读,偶尔找朋友吃饭,偶尔去挣个外快,等待下一个“蛋”孵出来的时刻。最近,除了一如既往喜欢的文艺复兴,她在重读歌德和陀思妥耶夫斯基,也在试图写一些短篇故事,但“期间写过一个故事,因为重读了歌德,感受到了他的辽阔和能量,我删除了这篇小说,它被摧毁了。”“那第三本小说有眉目了吗?”杨好回道:“越写越不敢写了,可能跟我的性格有关,我本质是个感性的人,会时常否定与怀疑自己,我想还需要再勇敢一些。”

Q&A

记者:《男孩们》里的速为和李问见面不久后便迅速亲近彼此,你设置的这组对照,实际上让我想到你在第一本小说《黑色小说》里也设置了两人的对照:M和W,是一种巧合吗?

杨好:M和W更多地是镜子前和镜子里的人,也可以把他们看成是一个人,《黑色小说》更纠缠在他们和抽象历史之间的问题。速为和李问更像是两个引线头,他们看似不一样,其实最后的命运是一样的。时代让彼此没有分别。

记者:《黑色小说》中的M,你更多的是提到了他和父亲的关系,《男孩们》则指向母子关系。每一代人和上一代的关系都是不一样的,但家庭所构建的牢固关系影响每个人的成长,你觉得家庭或者父母与子女的关系在年轻一代中是怎样的一种面貌?

杨好:我生长在单亲家庭,不是和父亲住,就是和母亲住,以及他们的新家庭。在我的日常生活中,家庭中的女性总是扮演着更强大的角色,父亲带着你看书,而母亲教会你要更坚强一些。家庭里总是危机四伏,也波澜壮阔着,你在其中能发现最大的残忍和最强烈的爱。

我其实不是很认可以“代际”作为文学讨论的基点,也许我们会发现,社会和经济条件更新换代,但文学中人们应对这些变化的心灵世界几乎没有改变。

记者:小说的开头便是游戏,在这本小说中,游戏对于速为有近似“救赎”的作用,你是如何看待游戏对于他或更大范围对人的精神的影响的?你本人喜欢游戏?

杨好:我上中学的时候,正好是第一代pc游戏和ps2引进国内的时候,那时候正在叛逆期,所以成了个不折不扣的游戏迷。而且特别有意思的是,当时我正在狂热地阅读卡夫卡,马尔克斯和三岛由纪夫,而另一方面,也在无休止地玩《暗黑破坏神》《星际争霸》《北欧女神》《仙剑奇侠传》这些游戏。在小说里,速为在玩儿的那款游戏其实比他的年龄要大——他成长得太快了,以至于不断后退。

记者:你的第一部作品并不是小说,《细读文艺复兴》是艺术史类的作品,而且颇受好评,但你本人似乎并不希望读者过多将你和艺术史学者的身份联系到一起,你更强调自己写作者的身份?其中的区别是?

杨好:让我觉得有些意外的是,《细读文艺复兴》是当时给中央美院一个本科生课程的讲稿,是一个知识普及的东西,和我当时的创业息息相关。我从没有把自己看作是一个有学者身份的人。艺术史(准确来说是文艺复兴史)和电影以及德语学习一样,对我的写作来说是非常重要的滋养,我不是说那些能直接拿来用的东西,而是它们对表象与真理的思考与写作的相互支撑。

啊,我再多说一句,其实文艺复兴更多指涉的还是历史和人性。对,我无法做一个三头六臂的人,更不希望把知识当作小说创作的丝绒幌子来为自己增色。

记者:你似乎并不关心“知识”本身,而更注重它的启发性。

杨好:是的,我热衷“讲述”这件事,我在英国读的学校是一个很传统的学校,我每天所读的很多资料都是几百年前的,学习的过程中,发现有很多臆想的乐趣,而这启发了一个个故事的产生。如果把自己形容为吞食兽,那我所“吞食”的东西都在文学这儿变得巨大了。

我感觉“知识”现在也是一个值得怀疑的概念,它变得跟原来完全不同,所以我有点怀疑“知识生产”这套机制。我不太将自己说成学者,也是因为我觉得写作会比现在所谓的“知识”更为诚实。

记者:如今写作者面临更多新的叙述形式,比如播客、短视频等,那么当日常生活的叙述方式发生变化之时,你认为要以什么样的姿态来应对呢?

杨好:也许在互联网时代最大的挑战并不来自于形式或者是看似纷繁的各种“新”,我想对于创作者来说,最大的挑战可能是网络时代的互动性。现在的互动和内容几乎是瞬时和同步的,作品评价可以被数据化的同时,对于写作者既带来看似开放的监督,也有毁灭性的抹杀。

所以,关于这个问题,我借用一下海德格尔的智慧——“林中有路,这些路多半断绝在杳无人迹处。”

记者:你曾说创作《黑色小说》是像带有宣誓意味的事情,我想大概就是“我要成为作家”类似的宣言,对于诸如“我为什么写作”或是 “文学究竟是什么”之类的问题,可能对每位作家来说都避无可避却又很难回答,但正是这种追问让写作成为可能,那么同样把这个问题抛给你。另外,到《男孩儿》你对写作的认识是否有转变?

杨好:奥登说,年轻作家的写作中(尤其是处女作),摆脱自己困境的唯一途径就是完全屈服于它们,《黑色小说》的宣誓如此。既然已经屈服过了,那就是时候直面深渊了。

我必须诚恳地说,是有转变的。我无法具体描述是怎样一种转变,我不再希望摆脱困境,困境一直都在,我希望《男孩们》能提供一种视角,对于性别,真实,和社会阶级的一种非二元化的视角。

记者:最后一个问题:作者和读者间,你认为是一种什么样的关系?

杨好:时而在场,时而可以彼此都找不到。