作家、学者波音推出新作《无字史记》 呈现一部由科技发展“重写”的历史

今年是中国现代考古学诞生100周年,在几代考古人的筚路蓝缕和不懈努力中,越来越多的重大考古发现不断追寻和展现着中华文明的起源、发展脉络、灿烂成就和对世界文明的重大贡献。面对浩如烟海的历史文明长卷,我们的视野不断拓宽,从以文字记录为证的历史迈向系统文字尚未诞生的史前时代。

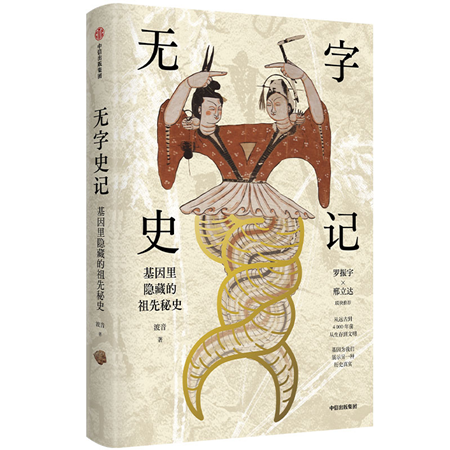

在经由各种方式不断深入和重塑历史、并以此寻找文明根源的过程中,科学无疑扮演着一枚愈加精确的准星:通过对文物的材料构成分析,一个时代的工艺水准得到了确凿无误的体现;通过对古生物化石的基因分析,族群如何发展衍变、文明如何流动不再是神话故事中的想象体,从而得到了更接近事实的描摹……曾任《世界遗产》杂志主编的作家、学者波音眼中,一部由科技发展“重写”的历史,意味着许多学科的交融与变化,也意味着对于人类历史的新认识。在他的新作《无字史记》中,分子遗传学成为了揭晓“我们从何而来”这个问题的钥匙。与深入某个历史截面、用巨细的故事和人物来塑造历史面貌的书写不同,《无字史记》试图展现的,是基于科学考据之下、鸟瞰式的大历史。如何将以往教科书中被草草带过、实际时间长度却达到百万年的史前章节,以优雅而富有说服力的方式呈现给读者,也是波音在近期以来在多个作品中的尝试。

记者:与文字记载所写就的历史相比,基因层面所揭示的历史拥有哪些方面的不同?

波音:对于古代历史的研究,在利用古代史书和考古遗址之外,今天的分子生物学家又翻开了一本“无字史记”,把人类和动植物的基因密码信息解读出来,使我们对于人类历史有了新的认识,对于祖先的起源、进化、迁徙和日常生活有了更多了解。

除了基因研究之外,微量元素和同位素分析也实现了“跨界”,这些新的科学手段在人文学科中已经得到了广泛的应用,并取得了很多新发现。

基因、元素这些高科技手段研究古人类、考古、历史最大的好处,可能就在于它们的真实性。史书是古人写就的,那些内容可能会因为随意取舍、记忆有误或者心存故意而偏离历史真实,但基因、元素的研究是科学,以客观而非主观的科学事实和科学数据得出结论。科学还可以检验,用重复性的操作来检验前人的研究成果是否准确、正确,从而降低了人为造假的可能与危害。

此外,对于没有史书记载的远古历史,基因研究也可以为我们揭示古人类的很多信息,扩展了研究的时限。

记者:科普性的历史书中,从“北京人”到进入朝代史,常常只用一个章节简单概述,在《无字史记》中关注的,却恰恰是这段“被概述”,其实时间段上远远长于朝代史的历史。对于这段历史的关注,最重要的意义在哪里?

波音:这段历史在时间上长达几十万年甚至百万年,“被概述”是一种无奈之举,因为史前时代没有任何文字记载,其历史遗迹也非常稀少,学者能说的事情也就很少。

古人类数百万年间的进化与迁徙历史,几乎都隐藏在无言无字的迷雾之中,只能依靠凤毛麟角的遗物略窥一二。人类主要的农作物、家禽家畜的驯化,航海技术、陶器技术、冶金技术、建筑技术的发明,都是在文字发明前很久就诞生了,后人只能在传说故事中胡乱写上一个名字,作为这些技术的发明人,不能当真。可是这些活动和技术发明,又对于人类历史十分重要,如果能够揭示这些方面的信息,我们会对整个人类历史、人类社会的认识更整体性、更有脉络感,能够回答“我是谁,我从哪里来”的重大问题。

记者:当由科学层面介入历史学时,如你所说,产生了效果无疑是一种“跨界打击”,许多观念和既往研究被推翻,新的研究成果不断出现。在这其中,最让人感到意外的一次颠覆是?

波音:最让人震惊的颠覆,我认为恰恰是基因研究第一次出手对历史学、考古学进行“跨界打击”的事件。1987年,美国一位女博士生丽贝卡·卡恩和她的同事们在英国权威科技期刊《自然》上发表了一篇论文《线粒体DNA(脱氧核糖核酸)和人类进化》。论文的主要观点是:人类起源地只有一个,这个起源地很可能在非洲,起源时间在距今20万年以内。今天所有的现代人都来自一个共同的女性祖先。

记者:这一点,也许在根本上撼动了许多人关于“种族”的观念。

波音:对,这个发现使得人们重新改写了人类起源与进化的整个理论体系。

记者:其实在阅读过程中,常能感受到作品的一种“俯视”角度——即其中人不以个人面貌出现,而是在基因的考据下以人群、族群的概念呈现,在这其中,同时造成文明流动主要因素是哪些?

波音:生存和繁衍是文明流动最基本的推动力。一个人的力量是渺小的,所以人们结成人群、族群,借助群体的力量提高自己的生存能力,繁衍生息。然后,群体与群体之间又发生很多故事,冲突、融合,等等,带来文明的变革。

记者:在这种情况下,“英雄史观”就会显得颇为可疑——伟大人物可能造就一时的地区历史转折,但很难更改更大的文明、文化的流动和变化。

波音:我同意这种观点。所谓英雄,基本上算是“顺势而为”,在宏大的文明进程中,他们的所作所为顺应了群体和社会的变革,凸显了他们的“英明神武”,但其实,历史的“潜流”才是推动群体行进的力量。用生物的进化来做一个不太确切的比喻,基因在突变,自然对突变进行选择,适应环境的突变保留下来并传播开来,不适应环境的突变就被淘汰。那些保留下来的突变就好比是“英雄”,它真的先知先觉或者英明神武吗?其实,它只是出现在了合适的时间和地点。

记者:的确如此。此外,同样从基因层面出发,与当下部分关于“基因”的种族论不同,你所倡导的是一种共通、共融的理解。

波音:公众中存在一些基因方面的误解,比如,认为一个民族的“血统”(基因)是比较纯正的,与其他民族有明显的不同。更有甚者,把这些误解引申到智力和能力的不同,这就滑向了种族主义的境地。

我在《无字史记》这本书中揭示了百万年中的人类迁徙历史,我的发现是,人群与人群的基因交流悠久漫长、从未停歇,甚至于现代智人还会与尼安德特人、丹尼索瓦人发生少量的基因交流。特别是农业时代来临后,地球上人口激增,人群与人群间的基因交流更为频繁,你中有我、我中有你,人群与人群之间的划分不是生物的基因,而是“文化的基因”,拥有共同文化认识的人组成了一个群体。

因此,从基因上看人类,共通、共融是常态的,所谓的血统论是错误的,种族主义当然也是错误的。

记者:从写作层面来说,历史类作品中,不少读者并不喜欢“宏观大历史”的题材和叙述,总认为微观中见人、见事的历史才更鲜活、易懂,一旦上升到宏观层面,就会出现很多空洞煽情和臆想之笔。这其中是否存在某种误解?

波音:这是一个非常好的问题,我们可以把其称之为“大历史观”和“微历史观”的争论,或者像武侠小说中的情节,是“气宗”和“剑宗”的争论。

我打个比喻,当我们面对一片森林的时候,微历史观的人会研究这里面有什么样的树种,每一种树木的形态是怎样的,森林里有什么样的动物,每一种动物的习性如何。而大历史观的人会研究整个森林每年的树木增长和减少,森林吸收了多少二氧化碳,释放了多少氧气,整个森林对于周边村庄的生活贡献有多大。

记者:这在某种层面上,也应对了“只见树木,不见森林”的说法。

波音:根据树木和森林的比喻,我们能否说研究微历史比研究大历史更有价值吗?或者反之,研究大历史比微历史更有价值?显然不能如此判断。我个人认为,不论是研究微历史还是研究大历史,都需要同样的学术素养,都需要尊重观察事实,坚持科学逻辑,小心翼翼地求证和猜想。而在写作的时候,微历史的作者需要以小见大,而大历史的作者也需要生动鲜活,唯如此,方是优秀的学者和作者。

我的作品《草与禾:中华文明4000年融合史》和近期的这本《无字史记:基因中隐藏的祖先秘史》都属于大历史的作品。我在写作的时候,在思考宏观架构的同时,也尽量融入一些故事性的内容,一些小中见大的论述,希望集“气宗”和“剑宗”两家之所长。