刘半农书简汇编(节选)

整理凡例

一、本编以收信人为单位汇集信件,按首通书信时间先后排列;每人所受书信,亦按时序排列;无从确考的,置于最后。另外,写给妻子和儿女的家书,单独汇为一项。

二、录文尽量以原信照片或影印件为依据;无从寻觅的,据排印件录出。对于书信的来源出处、物质状态、书写形式、系年考证等信息,均以按语说明。

三、格式方面,抬头等特殊行款予以保留;直行改横行;段前空两格;小字夹注改为正常字号,以( )标示;页边注以【 】标示,据文意插入正文;取消作者自称(如“弟”“复”“仆”等)的侧行书写。

四、字体、标点均改为通行样式。个别异体字酌情保留;原信如无标点或仅点断,由整理者酌加;录自排印本的,标点予以微调。

五、明显的讹倒、脱文、衍文,分别用[ ]( )〈 〉标示订正处;疑误之处,出注说明。

六、信中出现的外语,英语不注,法语加注释义。

七、本编所收刘半农生前未发表过的私函、短简、帖子等,凡七十五通;中有十数则录自《半农遗札》(刊《人间世》1935年3月第23、24期),当系刘氏生前摘录、润饰以备作文者,文体驳杂不一,姑予采入,祈读者留意。又在资料搜求、辨文释义等方面,蒙刘思源、徐卫东、席云舒、翁雪花、李宗焜、宋广波、严晓星、蔡春旭、田俊、刘高辰、介志尹、戴汉宸、余一泓等师友惠予协助,谨此说明,并致谢忱。此外,公私藏家如台北中国国民党党史馆、台北中研院史语所、北京鲁迅博物馆、北京中国音乐研究所、周作人家属[1]等处,当亦存有多少不等的刘半农函。因保管规定、版权限制等问题,暂时无法收入,或可俟之异日。

[1] 周作人:《曲庵的尺牍》:“以后国外通信都在故纸中,尚未找出,只有一厚本自英国寄来者,存在板箱内。此系用蓝格洋纸订成,面题刘复写给周作人的信,下署一九二一年一月十五日,凡八十五纸,每纸横行二十三行,每行约二十二字,系谈论整理歌谣的事,虽说是信,实在是一大篇论文,共约五万言,至今无法发表,将来若有人编半农逸稿者,当以奉呈耳。”(《过去的工作》,上海书店1985年版,第68页)以上通信均未见。

致钱玄同(一通)

一

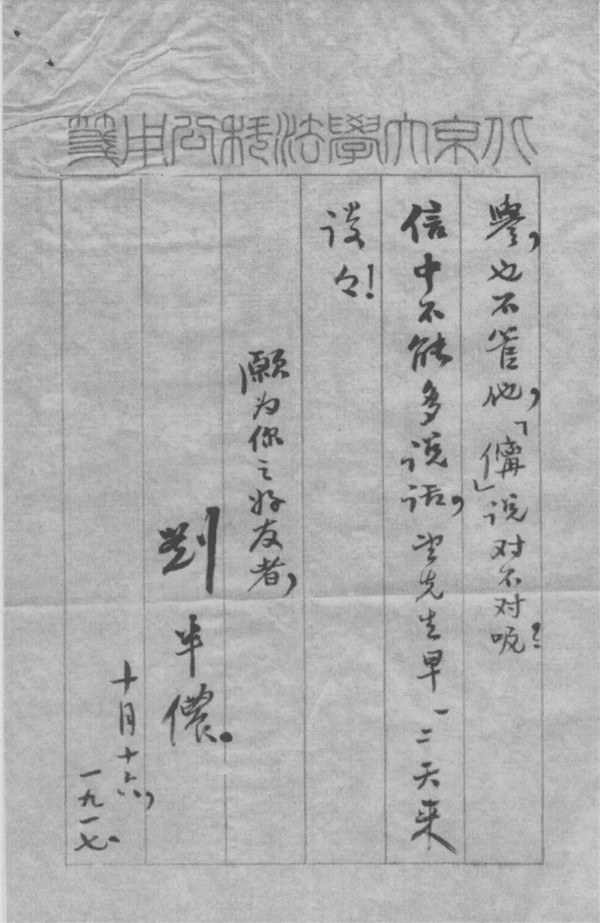

玄同先生:

接到来信,非常快活。我是星期一至五的上午九至十二时总空的,先生无论那天来,都很欢迎。

文学改良的话说,我们已锣鼓喧天的闹了一闹;若从此阴干,恐怕不但人家要说我们是程咬金的三大斧,便是自己问问自己,也有些说不过去罢!

先生说的积极进行,又从这里面说出“造新洋房”的建设,和“打鸡骂狗”的破坏两种方法来,都与我的意思吻合;虽然这里面千头万绪,主张各有进出,那最大的目标,想来非但你我相同,连适之、独秀,亦必一致赞成。然前天适之说,“独秀近来颇不起劲”,不知是何道理?

先生说“本是个顽固党”。我说我们这班人,大家都是“半路出家”,脑筋中已受了许多旧文学的毒。——即如我,国学虽少研究,在一九一七年以前,心中何尝不想做古文家,遇到几位前辈先生,何尝不以古文家相勗;先生试取《新青年》前后所登各稿比较参观之,即可得其改变之轨辙。——故现在自己洗刷自己之外,还要替一般同受此毒者洗刷,更要大大的用些加波力克酸,把未受毒的清白脑筋好好预防,不使毒菌侵害进去;这种事,说是容易,做就很难;譬如做戏,你,我,独秀,适之,四人,当自认为“枱柱”,另外再多请名角帮忙,方能“押得住座”;“当仁不让”,是毁是誉,也不管他,图片说对不对呢?

信中不能多说话,望先生早一二天来谈谈!

愿为你之好友者,

刘半侬。

十月十六,一九一七。

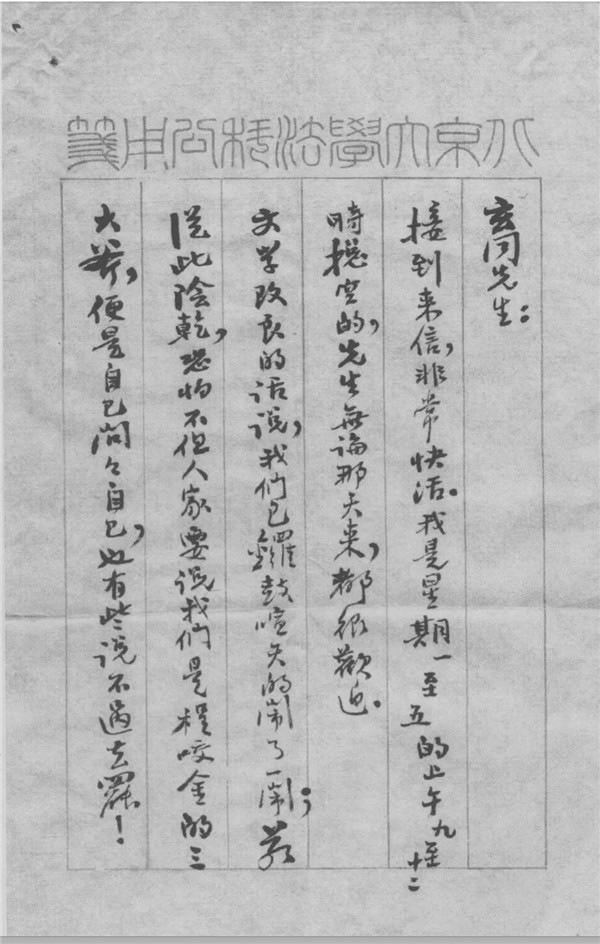

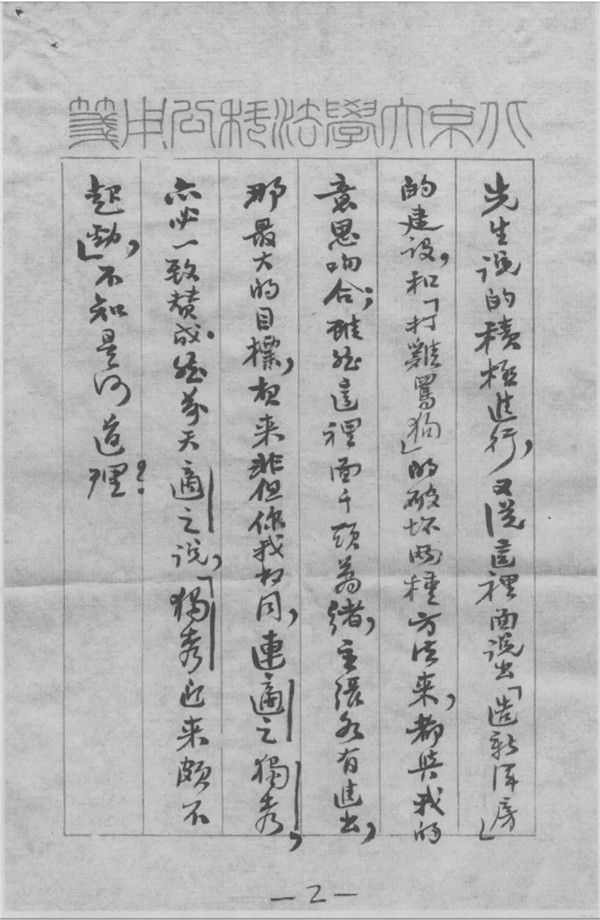

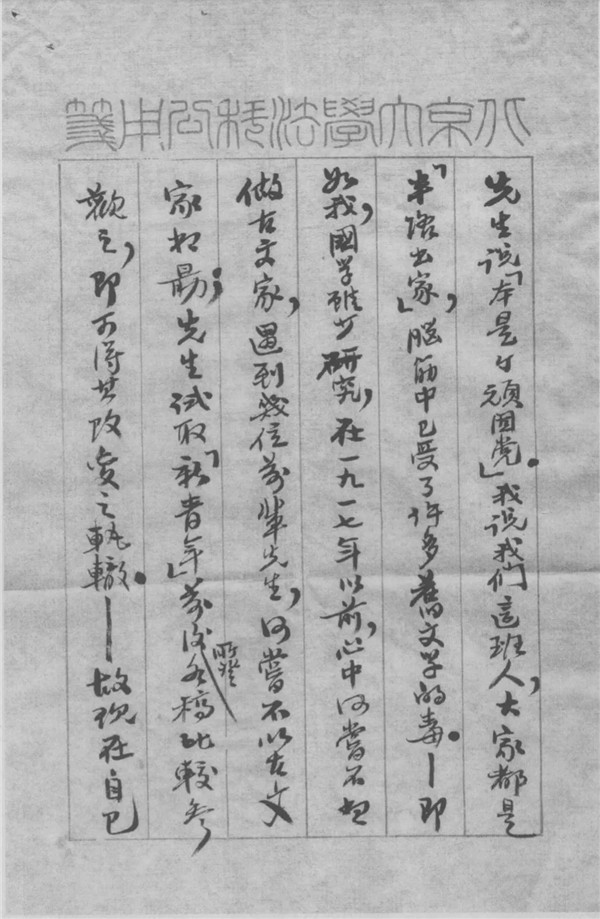

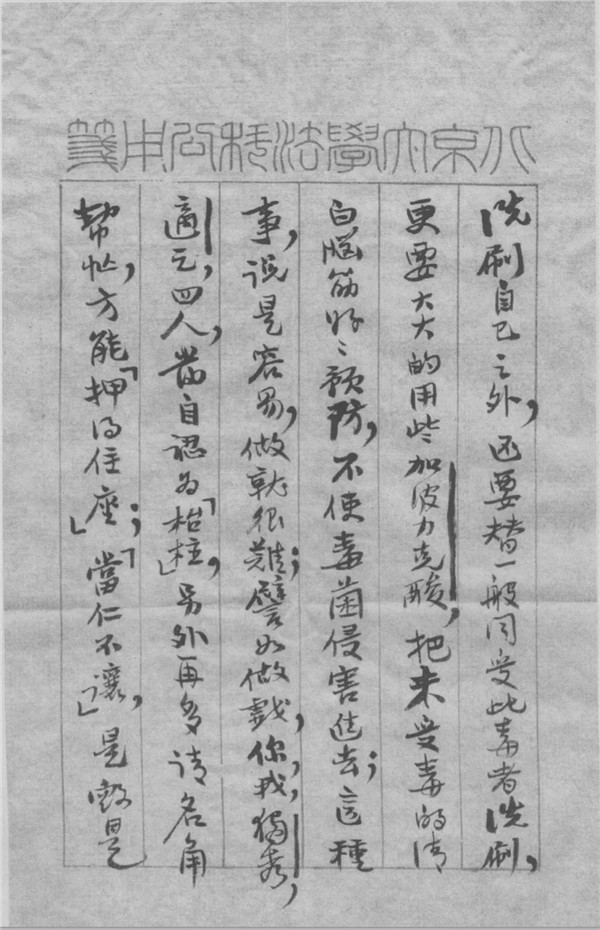

按:载北京鲁迅博物馆编《鲁迅博物馆藏近现代名家手札》(三),福建教育出版社2001年版,第210~214页。灰度影印件。毛笔直行书写,行书。凡五纸。信笺天头印有“北京大学法科公用笺”篆字。

致胡适(六通)[附一通]

一

适之兄:

来件已收到,不特不以为“多事”,而且甚感谢;因为我是最喜欢“有话直说,有屁直放”的,——这又是“狗嘴不出象牙”了,——若藏在肚子里不说,那就不是孔老二主张“友直”的道理了。

然而我那篇东西,虽然错了许多;却还有可“赦”之处。因为译这篇文章,正在《太平洋》记者催稿极急的时候;我那时又很忙;天气又极冷(是去冬十二月)。因被催得极急,所以尽一夜天写成功的。试看:port与pork,是两个极普通的字;我把他译错了,便是晚上多写了字,头昏眼花的凭据。“由此观之”,半农虽在“法无可恕”之列,固亦犹有“情有可原”之馀地也乎哉?

将来重刻此篇,定当照样改正;并且要刻入“承吾友适之校定,书此表谢”的一句话。

至于豂子问题,我现在暂且退居局外,让我 兄去与玄同打官司。因为我向来很“调皮”;倘遇张三、李四吵不开交了,我就索性听其自然,决不加入那一方面或这一方面,弄得“内部有意见”的。从前玄同与孟和闹世界语问题,我心中亦未尝不要发表些意见,因他们俩快要打开头,我便服从红老之学的戒条了。

此覆,即祈

行祉。

弟复顿首

按:载耿云志主编《胡适遗稿及秘藏书信》第40册,黄山书社1994年版,第35~36页。灰度影印件。毛笔直行书写,行楷。凡二纸。

信中所说经胡适纠错的那篇译文,指刘复译欧亨利(O. Henry)短篇小说《最后之一叶》(The Last Leaf),载《太平洋》月刊1918年7月第1卷第10号。文中女主角Johnsy让别人予她一些“掺了葡萄酒的牛奶(milk with a little port in it)”,刘复误译为“牛奶猪肉(pork)”。又胡适、钱玄同因张豂子问题而发生意见,事在1918年8、9月间[2],故此信当亦写于这一时段。

[2] 吴元康:《〈胡适全集〉第23卷若干中文书信系年辨误》,《近代史研究》2011年第5期。

二

适之兄:

我们有九个多月不见了。想到我在北京时,常常和你讨论(有时是争论)诗。所以我现在写这封信,虽然是问问好,却不说“辰维……为慰”,仍旧是说诗。我希望我们通一次信,便和我们见面谈一回天一样。

我很不满意,为什么我自从离开本国之后,没有看见过一首好诗(虽然我在国外看见的报章杂志很少)?更不满意的,便是为什么你,起孟,尹默,近来都不做诗?你的《上山》,起孟的《小河》,尹默的《三弦》,都可算白话诗开创时代的有成效的成绩;我的《铁匠》,虽然你不十分赞成,却也可以“附骥”。但是,看到我们当初的理想,这一些很零碎的小成绩,算得到什么?

你的《尝试集》已刻成了。但是,这只是“尝试”范围中的”成功”,并不就是“成功”。

旧体诗的衰落,是你知道的。但是,新体诗前途的暧昧,也要请你注意。

我不是说,我们提倡(或创造)了一件事,便该由我们一手经纪到底。换一句话,便是我并不以为“初期白话诗人”,应当由我们几个人包办。能有比我们好的,他尽可以“取而代之”。我们也甘心退让。因为我们只希望我们的“目的”成功。我们的“目的”成功了,虽然我们个人不成功,也就同成功一样。但是,看看近来报章杂志上登出来的许多“诗”,终不免要教我悲观。错了!悲观是没用的。不如说:要教我们增加勇气,努力的挑担子。

诚然,我们在诗上面,功夫愈多,经验愈多,便觉得难处愈多,胆子愈小。所以我觉得我前三年做的诗,十首中至少有五首可以烧得。但是,虽然难,我们正该拚命从这“难”字中钻出去。有不妥的,我们预备将来十首中烧去九首,究竟还剩得一首。若是因为他难,便怕,便懒,便从此不动,那么,结果是一个字也没有!

上文说了许多话,其实只说得一句,便是请你“多做”。尹默是个懒鬼(鬼者,鬼谷子之省文)。除非他自己做,你便用鞭子打,他也不做。起孟本来不专心做诗;不过偶然兴到,做一两首,却很好,很别致。所以尹默是催也没用,起孟是无需催得。惟有你,既是“榨机”,又是白话诗的发难者,却不可听你懒。

我是向来喜欢胡诌的。到了伦敦,已诌了好多首,寄在仲甫处。其中有几首描写小孩子的,似乎别有趣味;如果你看见,请你评论评论。

有两首诗,附在这一封信里寄上。一首很平常;一首短歌,请你仔细评论。这短歌的体裁,虽然是开创,却有一半是摹仿一个人(不是中国人)。你眼光很高,请你猜一猜:什么人?

在《时事新报》上,看见你一封信,和胡怀琛的许多东西。从前在北京常听见你说“不值得一驳”。我心中很不以为然;以为天地间难道竟有不值得一驳的东西?到看了这位南社诗人的雅论,我才晓得我从前的不是!

再看他的《明月》诗,他说是“合修词,物理,佛理的精华,共组织成一诗,杂复极了”!又说“眼前的新体诗,能如此的也不多了”!唉!不要脸的人,天地间原是有的,我何必苦苦的责备他?

在不相识的人中,做诗最认真,而又得一部分人的同情的,要算郭沫若。你对于他,有什么评论?我不甚赞成他。我以为他只是抄袭些西洋文学中的艳丽,或神秘字样,来填充篇幅,骨底里却空无所有。这可以说,是外国式的“山节藻棁”。

康白情是聪明人。他的《送客黄浦》,真好。新近在《新潮》二/三里登的《疑问》,也可以“压卷”,不过第五节大可删得。然而登在《时事新报》里的《归来太和魂》就很平常。

《新潮》里的诗,比别种杂志里所登的,自然好得许多。但二/三号中,除《疑问》外,竟一无可取。俞平伯两首,都平常。傅斯年两首,第一首还过得去,第二首太坏。然而他自己向我说,第二首(自然)是他最得意的。我找来找去,找不出好处来。我的意见,以为做诗时,断断不可搭架子。要能把高尚的思想,从平常人的身分、口吻中表现出来,才显得出真本领。傅孟真一开口便搭了一个学者的搭[架]子;以后也处处惟恐人家不知道他是个学者。不知“梅花忽地开言道:小的梅花接老爷”,固然很糟;便换作“小子梅花拜老师”,亦何尝便好?

罗志希诗才很薄弱。我向傅斯年说过:诗人之门,不许志希敲得。看他《送许楚僧诗》,几乎是一篇短祭文!

以上所说,只是随便谈天,当然不足据为定论。我写这封信的目的,便是希望你“诗炉从此生新火”。

你的《尝试集》,《国语讲义》,《英文近人诗选》,或他种著作(不论长篇短篇),又杜威的讲演录(中文或英文),均希寄我一份。

看报上,知道《新青年》已经收回自办了。以后的办法如何?请择要告我一二。

我很气闷。我到了英国,没有接到过北京朋友一个字!写信给他们,他们只是不覆。现在再向你试一试,希望你不是“一丘之貉”!

但是,你如果写回信,与其是当天便写一张明信片,不如稍过一二天,定心了写一封较长的信。连北京近来的情形,校中的杂事,也同我谈谈。若是望了三四个月,只是望到一张明信片,虽然“慰情聊胜于无”,却是相等的失望。

玄同起孟,是“打定主义”不写信给我的。或者是因为我的信,“不值得一覆”。所以我现在,暂时不写信给他,恐怕写了还是“不值得一看”。但是你若见他,请你代我问候;我的诗,也请你交给他看看。

我给你请安。

弟刘复

一九二〇/九/二五

按:载刘小蕙《刘半农书信抄(两封)》,《父亲刘半农》,上海人民出版社2000年版,第218~221页。排印件,原编者注:“按原件中标点排出”。今具录,略去原整理注记。信中所云“附在这一封信里寄上”的“两首诗”,今未见。

刘半农1933年在星云堂书店出版的《初期白话诗稿》

三

适之兄:六月前接到你寄给我的《新青年》,直到今天才能写信说声“多谢”,也就荒唐极了。但自此以后,便没有见过《新青年》的面。我寄给仲甫许多信,他不回信;问他要报,他也不寄;人家送东西我吃,路过上海,他却劫去吃了!这东西真顽皮该打啊!

听说你害了多时的胃病;近来看报,说你到上海考查商务印书馆的编辑部,知道是你病好了:这是个可喜的消息。

启明也病着,不知好了没有。这一年,可算得“文人多病之秋”了!

你何以不努力做诗?我老实警告你:你要把白话诗台的第一把交椅让给别人,还是你的自由;但白话诗从此不再进步,听着“凤凰涅槃”的郭沫若辈闹得稀糟百烂,你却不得不负些责任。

我也好久做不出好诗了,丑诗却是有的;三月前,寄了几首在启明处,你看见么?如今把最近梦中所做的一首诗,写在下面(还有几首在启明处,是同时寄的):

我的心窝和你的,

天与海般密切着;

我的心弦和你的,

风与水般协和着。

啊!

血般的花,

花般的火,

听他罢!

把我的灵魂和你的,

给他烧做了飞灰飞化罢!

这是首真正的无题诗,应当受弗劳特的裁判;但因做得还有趣,所以醒后把他写了出来(却也修改过了几个字)。

我近来的情形,真是不了!天天闹的是断炊!北大的钱,已三月没寄来,电报去催,也是不寄;留学费也欠了三个月不发,高鲁还逍遥自在,做他的官,领他的俸。我身间有几个沙,便买支面包吃吃,没有便算。但除闭眼忍受之外,也就没有别法。(这是件不了的事,另有详信在夷初处,请你向他要了看一看,救救我罢!)但有一件事要请你出力帮忙。我今天向蔡先生提出了一个《创设中国语音学实验室的计划书》,想来你不久就可以看见。这是我万分希望他成功的一件事;我曾向蔡先生当面说过,他很赞成;但他虽赞成,还要经过种种的会。所以我要恳求你,也替我特别卖些气力,使他早日有些成议,我真感激不尽了。

你能写个信给我么?我给你请安。

夫人公子等均问好。

弟刘复。 九月十五日

M. F. Liu (刘复)

通信处 Aux bons soins de M. Liu,

62, rue Gay-Lussac, 62,

Paris (5me)[3]

按:载《胡适遗稿及秘藏书信》第40册,第37~41页。灰度影印件。毛笔直行书写,行楷。凡五纸。

信末提到的那篇文章,即《提议创设中国语音学实验室计划书》,署“民国十年九月十五日”作,刊《北京大学日刊》同年11月16日第893号。可知本信当亦写于1921年。

[3] 此三行为法语,意即“请转交巴黎第五区盖-吕萨克街62号的刘先生”。

四

适之兄:南行归来,得读尊函,附到简章、君剪报二纸,至感。报中谓弟所译《茶花女》称“蜜斯”不绝,真是闭眼胡说,此等新闻记者未免太可怜也。承

问日来作何工作,殊愧。稍闲当将《北平俗曲中之十三道辙》一文写出,又《〈元典章〉词例》亦可于短期中写成一篇,暑假中则拟将《中国文法讲话》中、下二卷完成之。率覆,即请

著安。

弟复顿首

五月十三日

按:载《胡适遗稿及秘藏书信》第40册,第45~47页。灰度影印件。毛笔直行书写,行草。凡三纸。原信无标点。信笺右上栏外印“东坡书怀素自叙格”,左下栏外印“半农书翰”字样。

刘复任北平大学女子文理学院院长期间,因“禁止女生跳舞,及令学生互称‘姑娘’,以代‘密斯’”,引起舆论热议[4],事在1931年3至5月间。又刘氏于是年4月,确有赴杭州、苏州、江阴、南京等地的“南行”[5],可知此信写于1931年。

《中国文法讲话》封面

[4] 《跳舞与密斯——刘复对其主张之解释》,刘半农:《半农杂文二集》,良友图书印刷公司1935年版,第228~230页,原载《世界日报》1931年4月1日。

[5] 徐瑞岳:《刘半农年谱》,中国矿业大学出版社1989年版,第158~159页。

五

二百元已交出,兹将前途派人取款原信奉上,以为交付清楚之证。即请

适之我兄著安。

弟复 二月七日

按:载《胡适遗稿及秘藏书信》第40册,第42页。灰度影印件。毛笔直行书写,楷书。原信无标点。仅一纸。信笺图样漫漶,左下似为“中华民国二十年/一月煆药庐制笺”。

“煆药庐”是周作人的室名之一,此笺即周氏托人所制。查1931年1月20日周氏致俞平伯信,尚用“民国十九年十一月/煆药庐制笺”,至1月26日信,已易作本信所用笺,上印《吴郡造维卫尊佛背题字》双钩字三行云:“齐永明六年太岁/戊辰于吴郡敬造/维卫尊佛”,周作人谓之“永明笺”。[6]显然刘半农亦在受赠之列。

刘半农日记仅存1934年上半年,其中全未及本信中事[7],则此信当写于1931至1933年间。

编者按:“前途”系旧时用语,居间者与人接洽时,隐去姓名,称另一方为“前途”。

附:周明泰同日致刘半农信

半农先生有道:昨晚电话,敬悉经卷已蒙

费心代为售去,得价弍佰元。兹遣人走取,尚乞

掷示来手带下为叩。前途望之殷殷,年关得此,可一展愁眉矣。谨代之九顿首以谢。专此,顺颂

著安。

弟周明泰顿首

二月七日

按:载《胡适遗稿及秘藏书信》第40册,第43~44页。灰度影印件。毛笔直行书写,行草。凡二纸。原信无标点。信笺左下角钤“志父”阴文印。周明泰,字志辅,亦作“志父”[8],周学熙之子,与刘半农相熟。

[6] 周作人、俞平伯:《周作人俞平伯往来书札影真》上册,北京图书馆出版社1999年版,第179~184。

[7] 《刘半农日记(一九三四年一月至六月)》,《新文学史料》1991年第1期。

[8] 周一良:《周一良读书题记》,周启锐整理,海豚出版社2012年版,第181~182页。

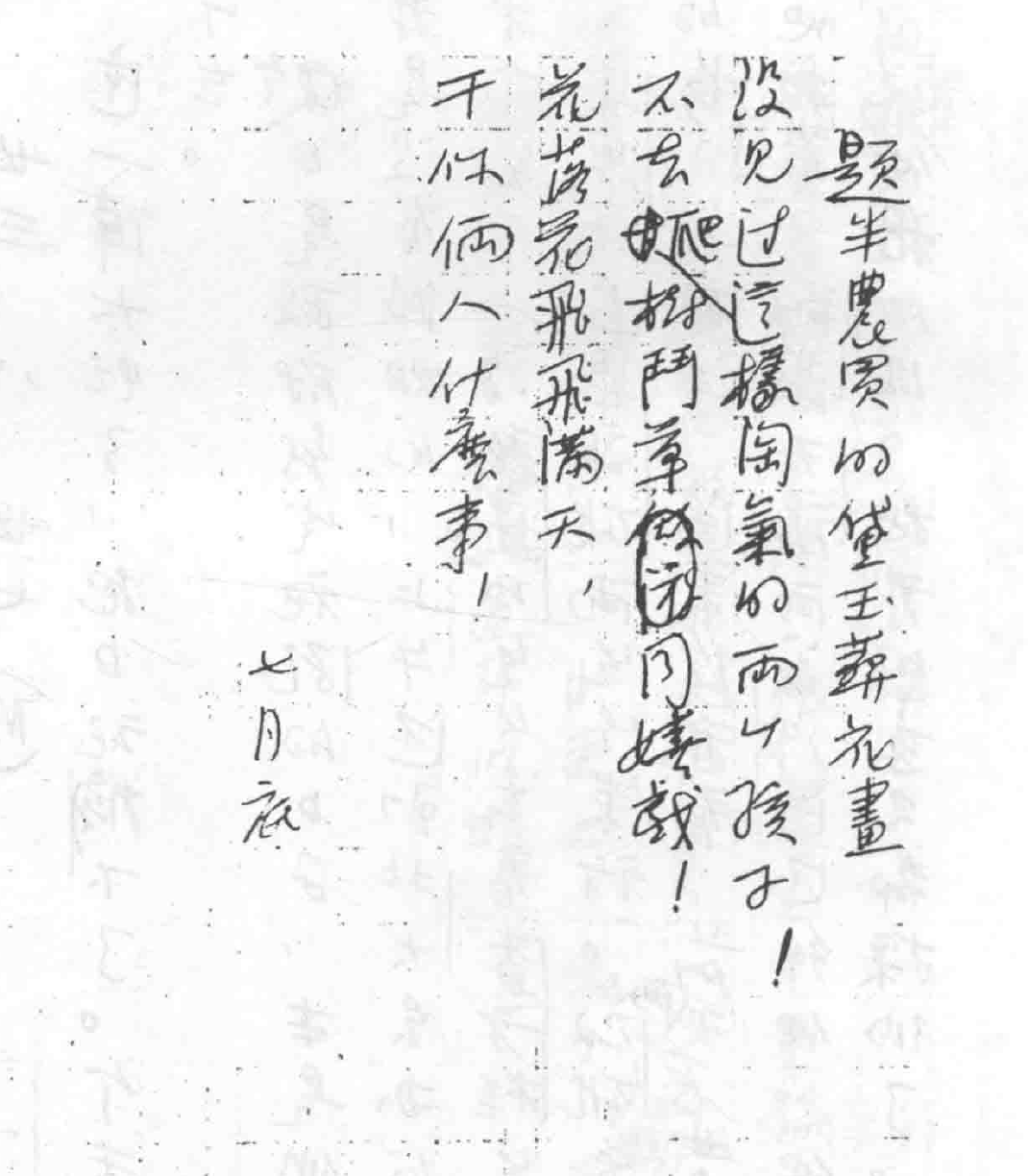

六

适之兄:于厂甸中得《黛玉葬花图》一幅,虽是俗工所为,尚不觉面目可憎。此已重加裱制,欲乞《红楼》专家胡大博士题数字,将来更拟请专演《葬花》之梅大博士题数字,然后加以刘大博士之收藏印,亦一美谈也。即请

大安。

弟复顿首 三月十三日

请用甚小字题于画之上方,并留出一定地位予梅博士。

按:载《胡适的日记(手稿本)》第12册,(台北)远流出版事业股份有限公司1989年版,无页码。灰度影印件。毛笔直行书写,行草。凡二纸。原信无标点。信笺右上栏外印“唐人写世说新语格”字样,左下栏间印有“半农书翰”阳文篆章一枚。

此信附于胡适1934年7月14日日记之后,当亦写于1934年。

胡适日记中保留的《题半农买的黛玉葬花画》

……

(节选自《中国现代文学研究丛刊》2021年第8期,全文请见原刊。)