《鲁迅佚文全集》出版的前前后后

一

三十二年前的教师节那天,我从爱人手中接过一百元钱,到附近的新华书店凭教师证九折优惠买了一部十六卷本的《鲁迅全集》。这部书,我渴望了许久,但由于生活拮据,几次去书店都没有下定决心。其实,我的专业和职业与鲁迅研究没有丝毫关系,一些同事对我花大价钱买一部《鲁迅全集》也很不理解。但对于我来说,却有着非同一般的意义,因为,我希望鲁迅先生的书能够给生活困顿、精神苦闷的我带来信心,成为我的精神支柱。

大约在一九九〇年的早春时节,我在翻阅《人民日报》时,发现副刊发表了新发现的鲁迅致江绍原的两封信,同时还有张挺、江小蕙的文章《沧海遗珠喜获双》。我大为惊奇,原来,《鲁迅全集》并不全,于是,我把这封信和介绍文章剪下来,夹入《鲁迅全集》。这可以说是我辑录鲁迅佚文佚信的开始。

《鲁迅全集》,人民文学出版社1981年版

一九九二年四月,在调到财税部门工作不久,我便被派往北京进修。六日下午,我独自到鲁迅博物馆参观。那几天正值沙尘暴肆虐,昏黄的天空让人感到很不舒服。鲁迅博物馆非常冷清,参观者仅两人。我看了鲁迅生平事迹陈列,在小卖部花六元买了一本精装的《鲁迅》图片集。临离开时,我到一座灰楼内去了一趟卫生间,看到对面房间的灯亮着,门上挂着“鲁迅研究室”的牌子,我有些好奇,便敲了敲门,听到“请进”的声音,我推开门,一个身材高大的中年人站起来、一脸严肃地问我找谁,我说随便看看,问他贵姓,他说免贵,叫陈漱渝。啊,原来这就是在我心目中大名鼎鼎的陈漱渝先生!陈先生早年毕业于南开大学,算是我的学长,我曾经读过他的书。陈先生听说我是南开的校友,变严肃为平和,和我随便聊了几句,他得知我在财税部门工作,便说,你在有钱的单位工作,没有后顾之忧,不像现在的鲁迅博物馆,经费紧张,《鲁迅研究月刊》都快要办不下去了。随后,他抽出身边的几本《鲁迅研究月刊》,说,你随便翻翻吧,也许过不了多久就要停刊了。

陈先生送我的这几本《鲁迅研究月刊》,给我在北京培训的枯燥生活增添了一点色彩,我对鲁迅研究虽是门外汉,但对这几本杂志很有兴趣,尤其是其中的《拾遗与补正》栏目,大多涉及一九八一年版《鲁迅全集》的校勘和注释,其中也有新发现的鲁迅佚文。于是,我萌生了一个搜集这些补正材料和鲁迅佚文的念头。

二

但我手头实在缺乏可供利用的资料,而且也不得要领。我曾经通过天津社会科学院文学研究所的孙玉蓉老师向天津师范大学的一位老师求援,希望能借到关于鲁迅研究的资料,这位老师说自己正在修改一部书稿,随时需要参考这些资料,不能外借。一个星期天的上午,我在南开大学东门对面的高等教育书店买到了一本《周作人平议》,作者是张铁荣,看书后的跋语,得知张老师是南开大学中文系的教师,于是,我很冒昧地给张老师写信,希望到他那里查阅《鲁迅研究月刊》(以前叫《鲁迅研究动态》)。张老师在收信的当天就回信说,他有全部的《鲁迅研究月刊》,欢迎我去查阅,并把家中的电话告诉了我。

第二天上午,我如约来到了张老师的家。

张老师住在南开大学西南村一栋楼房的四楼,其整洁令我大吃一惊。地板油光可鉴,室内一尘不染,家中的一切都井井有条,让人感到舒适、温馨而又有些不大习惯。张老师的书也摆放得很整齐,分门别类,查找极为方便。张老师从一个书架上取出《鲁迅研究动态》的合订本,放在桌上,说,你可以随便看。我翻了几册,发现里面有许多我需要的资料,便试探着说能不能借回去复印,张老师犹豫了一下,说,好吧!我给张老师写了借条,如同捧着宝贝,兴冲冲地回到了单位。

正如陈漱渝先生所言,我所在的单位有很好的办公条件,我利用晚上值班的机会将有关鲁迅佚文、《鲁迅全集》补正的资料全部复印下来,然后进行分类整理。大约有五六年的时间,我把搜集鲁迅佚文和《鲁迅全集》的补正资料作为自己最大的业余爱好。而且,通过阅读这些资料,我逐步加深了对鲁迅生平经历、文本校勘、著作版本变迁等方面的了解,也从中学习到了一些学者治学的方法。最使我受益的是陈漱渝和朱正两位先生的文章,他们的文章都以史料见长,钩沉索隐,条分缕析,驾轻就熟,令人佩服。我曾经给朱正先生写信请教一些问题,朱先生每次都及时回信并给我不少鼓励。有一次还寄来了一包他在湖南人民出版社总编辑任上编的有关鲁迅的书,对我颇有用处。

三

距离我的单位不远,开了一家天津开明书店,店名是钱君匋先生题写的,老板叫魏光志,人称“小魏”。书店的店面很小,但品位很高,好书很多。小魏很喜欢鲁迅的书,《鲁迅全集》、鲁迅著作的单行本是这家书店的常备书,而且,开明书店还是群言出版社在天津的特约经销点,群言出版社的新书往往最先在这里见到,有时还搞签售活动。逐渐,我成了书店的常客,和小魏聊的话题也大多和鲁迅有关。小魏得知我搜集了不少鲁迅佚文,便主动向群言出版社的副总编辑吴志实先生推荐,建议单独出版。吴先生是杂文作家(笔名甲乙),对鲁迅情有独钟,得知有人搜集鲁迅佚文,大感兴趣。二〇〇一年三月七日,我来到坐落于北京西城东厂胡同的群言出版社,见到了吴志实先生。他看了看我带去的一大堆稿子,觉得有出版价值,但对我又有些不放心,因为一个政治学专业出身,在财税部门工作的人搜集鲁迅佚文,实在匪夷所思。为了保险起见,吴先生提出可否请鲁迅研究界的一位专家写一篇序言,以证实这本书的价值。我当时虽然答应了下来,但心中实在没底。

回到天津,我首先想到了请朱正先生作序,因为朱先生也曾经考证过鲁迅的佚文。也许那天朱先生心情不大好,听明白我的意思后立即回绝说:“鲁迅的书,我怎么能够作序呢?”我解释说,是出版社对我不太相信,认为我太年轻,又不是专业出身。朱先生随后说:“你跟他们讲,很多事情都是年轻人干成的,不是专业出身又有什么关系呢?”说完就挂断了电话。

无奈之下,我想起了仅有一面之缘的陈漱渝先生。我给陈先生写了一封信并附上了一份书稿的目录。很快,陈先生就给我回信,信是这样写的:

运峰同志:

刚开完政协会(注:陈先生是全国政协委员),就收到大札。知你心急,故仓促坦陈己见。

首先,我觉得出版这样一本书是有价值的,因为1981年版《鲁迅全集》目前不可能大改,今年又赶上纪念鲁迅120周年诞辰,所以《鲁迅著作拾遗》(注:吴志实先生和小魏都主张叫《鲁迅全集补编》,因担心惹麻烦,因此暂定名为《鲁迅著作拾遗》)很合时宜。此外,为辑录鲁迅佚文,你耗费了十年心血,即使书中有鱼龙混杂之处,但从整体上看,对研究者和一般读者均有裨益。

如果求疵的话,这本书选择比较庞杂,像附录三,所收《祭文》《我们今天所需要的是什么》就肯定不是鲁迅作品,以删去为宜。著述部分的《宝塔诗》《讽王惕斋》等,似出自沈瓞民的回忆,无直接证据,亦无旁证,是否也能割爱?再有,书中收有大量讲演记录,以前马蹄疾、朱金顺出过此类书,作为“演讲钩沉”比较顺理成章,如直接列入“著述”,则内容可能大背鲁迅原意(注:在“大背鲁迅原意”下,陈先生特意加了圆圈着重强调)。书中还有重要遗漏:《鲁迅研究月刊》去年发表的鲁迅致林文庆、致胡适函,目录中均未见,不知何故?广义的鲁迅杂文,是指各类文章的杂集,内容当然可以宽泛一些——可援引《集外集拾遗》和“补编”为范例,但宽泛到《家用账》《入学志愿书》之类都收录,也难免遭人非议。

以上所云,是我随手翻阅时的随想,未经深思熟虑,仅供你参考。

写序之事,如是肯定出版,又不嫌篇幅短小,我自然愿意效力,以表示我对一位辛勤的业余研究者的支持。

陈漱渝

2001年3月14日夜

得知陈先生答应作序,吴志实先生便放了心,于是在三月二十六日就签订了出版合同,并将书名定为《鲁迅佚文全集》,书稿于四月二日开始发排。

二〇〇一年六月六日,我收到了陈先生为《鲁迅佚文全集》所作的序,令人惊喜的是,序写得一点都不短,足有三千字。序中除了肯定搜集鲁迅佚文的意义及这本书的价值外,还特意写了一段让我深受感动的话:

我跟本书编者仅一面之缘,之所以应允为他撰写这篇代序,完全是因为他是一位年轻的业余研究者。他专攻的是政治学,目前任职于财税部门,但工余时间几乎全用来研读鲁迅。我虽然年近花甲,但仍愿意结交涉世未深的青年朋友,尤其敬重那些在完成繁重的本职工作之余仍然好学上进的人们。看到他们,我会自然而然想起我一边在中学执教一边开始研究鲁迅的那些艰难岁月。我深深感到,鲁迅研究的基础力量不在沙龙,也不在学院,而是在民间。有了一批批像本书编者这样痴迷于鲁迅著作的人,鲁迅的文化遗产就会永远薪火相传!这是完全可以预见的。

文末,陈先生还特意加上了这样一句:

是为序——但必须声明,这不是为鲁迅著作写序,而是为一位在商品大潮涌动之下,仍默默无闻地献身于鲁迅研究事业的青年人写序。

这是怎么回事呢?我在收到序言的当天晚上,就给陈先生打电话致谢。陈先生说,最近和朱正先生通电话,谈到为这本书写序的事,朱先生说,刘运峰最初是找他作序的,他说我怎么能给鲁迅的书作序呢?陈先生立即回应说:我不是给鲁迅作序,而是给刘运峰作序。我最为服膺的两位先生为了我编的这本书在电话中的“交锋”,算作一个小小的插曲吧!

但真正的插曲还在后面。

四

陈漱渝先生的序言很快就在《人民政协报》发表了,算是为《鲁迅佚文全集》做了一个预告,群言出版社的编辑很是振奋,加快了编校的步伐。

七月十五日,我去深圳开会;十八日一早,爱人打来电话,有些紧张地说刚才接到陈漱渝先生电话,说是我编的那本书涉及周海婴,让我回电话。陈先生在电话中说,周海婴先生看到了发在《人民政协报》的序言,因为序言中提到了“本书所收鲁迅致许广平书简,系取自《两地书》原信”,周海婴便问陈先生关于我的情况,并说收录《两地书》的原信涉及版权问题。陈先生建议我直接和周海婴先生沟通,尽量达成一致,以免节外生枝,然后把周先生的电话号码告诉了我。我很忐忑地拨通了周海婴先生的电话。周先生声音很柔和,说《两地书》包括原信的版权归鲁迅和许广平二人所有,收录于《鲁迅佚文全集》的书简涉及许广平的著作权问题。我向他解释这本书只是收录了鲁迅致许广平的信,没有收许广平的信,周先生有些不耐烦,说那也不行,国家版权局的一位副局长对此有明确说法。如果编入书中,就要按实际字数所占比例支付百分之十的版税,然后就挂断了电话。

周海婴先生的电话让我感到事情的复杂性。如果把鲁迅致许广平的信抽出来,就会减少《鲁迅佚文全集》的分量,事实上,这些信件同收在《两地书》的相比,有很大的不同,具有独立的价值;如果同意支付周海婴先生版税(我大致测算了一下,要一万多元),就会增加出版社的负担,出版社不一定接受,这就有可能功亏一篑。

回到天津之后,我到开明书店找到小魏,请他向吴志实先生说明情况。吴先生很体谅我的难处,爽快而半开玩笑地说:“答应吧,谁让人家有个好爹呢!”谢天谢地,总算有惊无险。八月六日,我特意请了一周的假,同小魏一起到出版社和编辑、校对、照排人员昼夜奋战,完成了书稿的三校。出版社还特意请来三联书店的美术编辑海洋先生和我们一起商讨封面设计。峰回路转,柳暗花明,我似乎闻到了即将印出的新书的墨香。

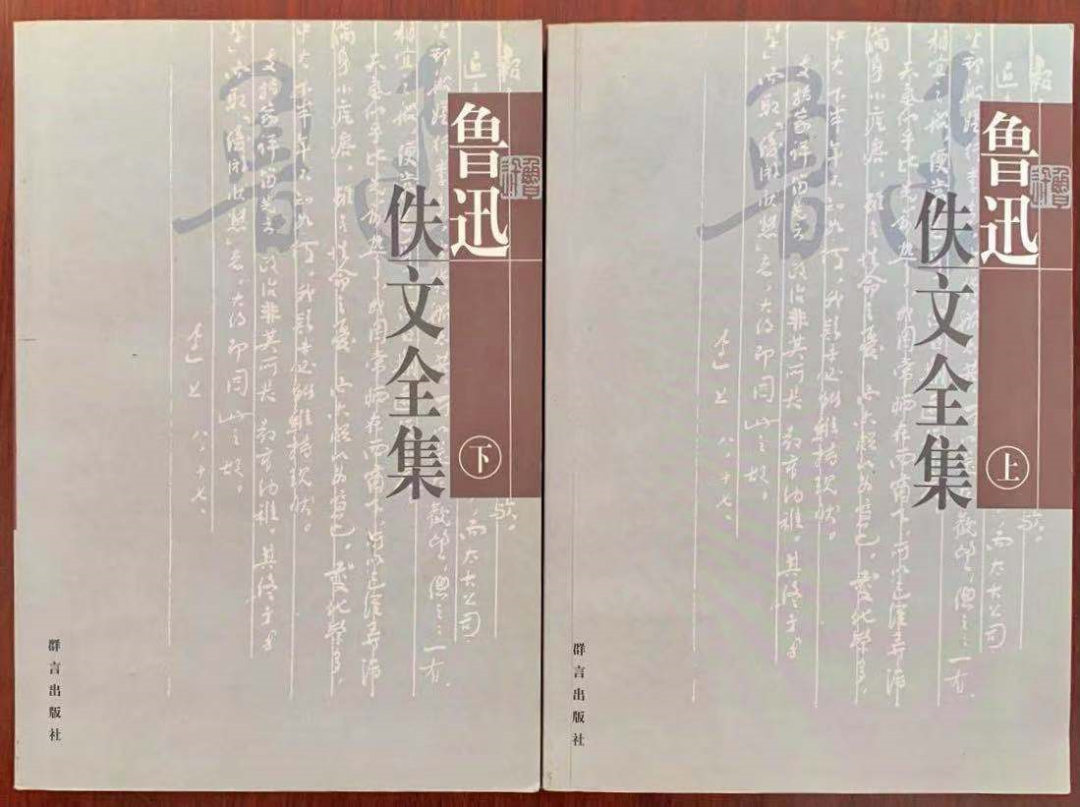

《鲁迅佚文全集》,群言出版社,2001年

二〇〇一年九月七日,我收到了群言出版社通过物流寄来的《鲁迅佚文全集》样书,心中异常激动,这是我出版的第一部关于鲁迅的书!但不知为什么,封面和书脊上均没有出现“刘运峰编”的字样(海洋设计的底稿是有的),只是在扉页和版权页上有这几个字,也许,出版社认为我名不见经传,印上去效果不好,临时抹掉了。即使这样,书能够出来,就是最大的胜利。

九月二十五日,由于陈漱渝先生的举荐,我应邀到绍兴参加了鲁迅诞辰一百二十周年国际学术研讨会,看到有些中外学者拿着刚买到的《鲁迅佚文全集》,有的还找我签名,我体会到了成功的喜悦。

五

《鲁迅佚文全集》共五十八万字,分为上下册,印了八千部,许多媒体都做了报道。这一工作也引起了人民文学出版社的关注,因为就在二〇〇一年六月,在中宣部和新闻出版总署的领导下,《鲁迅全集》的修订工作正式启动。十二月十日,我应人民文学出版社的邀请,到北京西山八大处,讨论参加新版《鲁迅全集》增收佚文佚信问题。会上,我逐篇介绍了收录在《鲁迅佚文全集》中的作品,并说明了收录的依据。在讨论鲁迅致许广平的信(即《两地书》中鲁迅的原信)是否和《两地书》分离单独编入《鲁迅全集》的“书信”卷时,出现了两派意见,一派以朱正先生为首,主张收入,理由是原信和《两地书》有很大的不同,收在《两地书》中的书信有大量的增删;一派以张恩和教授为主,主张不收,理由是人家两口子的私房话不宜编入全集,而且也不符合鲁迅的本意。两派各不相让,最后主张收录者占了上风,出版社也同意收录。张恩和教授幽默地高举双手,笑着说:“好好好,我投降!收就收吧!”

一转眼将近四年的时间过去了,在千呼万唤中,经过修订的《鲁迅全集》终于出版了。二〇〇五年十一月三十日,我应邀到人民大会堂参加了新版《鲁迅全集》出版座谈会暨首发式,会后又到西山八大处参加研讨。

《鲁迅全集》,人民文学出版社2005年版

二〇〇五年版的《鲁迅全集》由原来的十六卷变为十八卷,内容增加了不少,注释也更加详细、准确,装帧设计也更为考究。但是,出于惯性思维,这部《鲁迅全集》并不尽如人意,特别是在鲁迅佚文的处理上,态度过于谨慎,因此还存在许多遗漏。有一天我和天津人民出版社总编辑陈益民先生和文史编辑室主任韩玉霞女士聊天,顺便谈到了二〇〇五年版《鲁迅全集》的缺憾。他们两人也是“鲁迅迷”,几乎异口同声地说:“还能再做一本补遗吗?”我说:“当然可以!”于是当场敲定,在《鲁迅佚文全集》的基础上,编一本《鲁迅全集补遗》。

《鲁迅全集补遗》,天津人民出版社,2006年

相比《鲁迅佚文全集》,《鲁迅全集补遗》的编辑要顺利得多,二〇〇六年六月,这本书就由天津人民出版社出版了,开本、装帧都和《鲁迅全集》接近。这个时段,二〇〇五年版的《鲁迅全集》正在热销,许多书店都把这本书和《鲁迅全集》摆放在一起出售,书的销路很好。二〇〇七年秋天,我去中央党校培训,早晨散步时遇到北京大学的一位老师,他说最近买了一部《鲁迅全集》,同时还买了一本补遗,放在一起很是协调。我说那是我编的,他有些吃惊,特意从家中取来让我签名。

十多年间,鲁迅的佚文佚信又有了一些发现,《鲁迅全集补遗》也已经脱销了,于是,我再次和天津人民出版社合作,编辑完成了《鲁迅全集补遗》(增订本),于二〇一八年七月由天津人民出版社出版。

从开始搜集鲁迅佚文佚信,已经过去了三十多年;从编辑出版《鲁迅佚文全集》,也过去了二十年;从编辑出版《鲁迅全集补遗》,也过去了十五年;从编辑《鲁迅全集补遗》(增订本),也过去了三年。最近,又发现了一封鲁迅致曹靖华的亲笔信,而且,我也发现了鲁迅的几则佚文,相信在不久的将来,《鲁迅全集补遗》仍会有增补的机会。

2021年3月18日,南开大学范孙楼