新中国成立初期出版总署的文学翻译活动考释

新中国成立初期,出版总署(1949年-1954年)的政策制定、机构运作与制度推行,在收编与整合全国出版业的同时,也控制、影响着文学翻译与出版。考察这一时期的文学翻译史与出版史,需将出版总署的文学翻译活动纳入研究视域。而参之以时任出版总署副署长、编审局局长叶圣陶的日记,大量鲜活的译事与纷杂的人事随即浮出历史地表。尤为重要的是,叶氏日记中对编译人员之能力有无、译本质量之高下、翻译计划的利弊与实施之完满程度、体制运作的官僚化现象,均有发自其个体知识分子立场的观察与省思。这两条话语脉络中的翻译史、出版史,并不是对立的建构与解构之关系,亦非主流与支流之别,更呈现出20世纪四五十年代之交翻译与出版场域纠缠交错、相互诘问的混杂状态。职是,下文的论述既关注“台前”的出版总署,又佐以“幕后”的叶圣陶日记。两相比照,以期接近乃至复原建国初期文学翻译史与出版史的真实图景。

一、从出版委员会到出版总署

平津战役后,中共方面几近控制了整个华北地区。中共中央早已意识到出版工作将在宣传事业与国家文化建设上日益占据重要位置。华北局宣传部随即下达若干决定,以加强对出版工作的领导。1949年2月,中共中央致电中共北平市委书记彭真及叶剑英,筹划组织临时的出版工作委员会,以领导平津和华北地区的党的出版工作[1]。出版委员会以黄洛峰为主席,委员包括祝志澄、王子野、李长彬、华应申、史育才等人,“在中央还没有搬到北平前,由华北局宣传部周扬同志领导”[2]。1949年2月22日,在出版委员第一次会议上,周扬指出:“平津解放后,出版上的第一件事首先应该做到是统一。”[3]在出版总署成立之前的大半年间,出版委员会的政策制定和施行,均沿着自平津而华北以至全国的统一出版的路线,实际上已然勾画出建国后出版格局的雏形。

从北平开始,出版委员会决定统一新华总店与华北新华书店,改编三联书店以及接收正中书局等其它私营书店。不过,此时私营出版社并未被全盘接管。出版委员会还曾邀请开明、群益、海燕、新群、天下、新中国等十家私营出版社召开出版界座谈会。对旧出版机关,其方针是“除必须接管者外,暂时任其存在,慢慢改造,逐步加强管制,为我服务”[4]。在统一战线的基础上,出版委员会发起成立了华北联合出版社和上海联合出版社,是为出版业公私合营的初步尝试。在书籍出版和发行方面,首先保障供应干部学习用书和中小学课本,并编辑出版带有政策性的政治出版物和工具书,如《毛主席文选》、“干部必读”、“政策丛书”等,借此过程逐渐统一版本。在书刊审查上,委员会认为一般书店如中华、开明等出版的文化科学书籍及教科书一般不应查禁;普通的旧书如《三国演义》等,一般均不应查禁;对蒋区出版物则加以区别对待,其官办书店出版的公开宣传法西斯思想的反动政治书刊应坚决予以查禁[5]。可以说,这时的出版委员会忙于配合全国解放的政治舆论宣传和出版建设,在文学出版上用力较少,在文学翻译上更尚无暇顾及。唯一的例外,大概要数“中国人民文艺丛书”,该丛书正是由出版委员会排版、印刷、发行的。[6]“中国人民文艺丛书”与“新文学选集”常被论者并举,进而讨论新中国成立初期延安文艺和五四新文学两条文学传统的并峙与交锋。新中国成立后,文化部成立“新文学选集编辑委员会”,该编辑委员会囊括了茅盾、叶圣陶、丁玲、杨晦等人。“新文学选集”于1951年由开明书店出版。而对“中国人民文艺丛书”的相关出版发行问题,绝大多数论者语焉不详,仅谈及它由所谓的“中国人民文艺丛书社”编辑而成,成员包括周扬、柯仲平、陈涌等。事实上,“中国人民文艺丛书社”由出版委员会负责排版、印刷,并以新华书店名义发行。除在天津印行外,各解放区依据样本又有自行翻印版,1950年代人民文学出版社进行再版。因而,“中国人民文艺丛书”的种数和版本十分混乱。

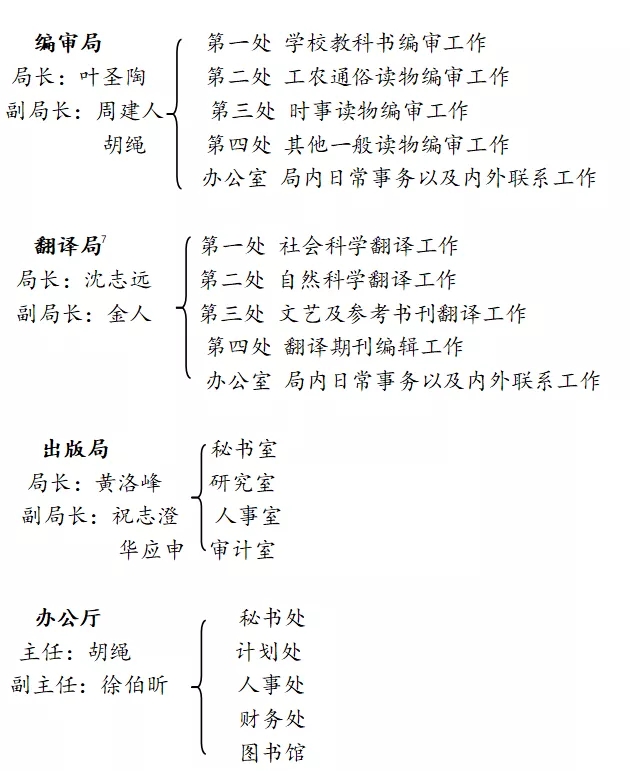

1949年10月,出版总署筹备会议接连召开三次会议商讨成立事宜。1949年11月1日,出版总署正式成立,总部设立在东总布胡同10号。出版总署基本上由此前的三部分出版工作机关重组整合而成:教科书编审委员会、新华书店编辑部、出版委员会。胡愈之担任出版总署署长,副署长则是叶圣陶和周建人。总署在署长、副署长之下设置编审局、翻译局、出版局以及办公厅(编审、出版、翻译三局的成立仪式是在12月31日,晚于总署的成立时间)。每局设有局长、副局长,各局之下又分设各处:

1950年11月,出版总署进行改制,保留办公厅,翻译局更名为编译局,撤销编审局、出版局,改设为图书期刊司、出版事业司、出版干部司。而到了1952年,编译局也被撤销,取而代之的是在图书期刊司下设立翻译处。同年,出版总署再次调整建制,改组为“1厅3局”的架构:办公厅、出版管理局、印刷管理局、发行管理局。

从性质来看,中央人民政府出版总署是“中央人民政府负责指导和管理全国出版事业的总机关”[8],其主要业务和职能为:“(一)建立及管理国家出版、印刷、发行事业;(二)掌管国家出版物的编辑、翻译及审定工作;(三)联系或指导全国各方面的编译出版工作,调整公营、公私合营及私营出版事业的相互关系。”[9]有关全国统一后出版事业的建设,胡愈之在1949年初即有全盘设想,并经周扬转达中共中央。担任出版总署署长后,胡愈之便开始制定、执行一系列举措,其目标是:出版事业的计划化、体制化;出版、印刷、发行事务的分工;国营和私营书店/出版社的整合。出版总署在文学翻译上的活动也内在于上述出版格局调整的进程中,主要包括:拟定翻译计划,保护翻译版权,建立国际书店,召开全国翻译会议,组织、联络以及培养编译力量等。

二、出版总署在文学翻译方面的政策拟定与制度推行

新中国成立之初,无论是文学翻译的译者,还是翻译编辑和出版人员,人力上都捉襟见肘。翻译局最初就因人力缺乏,其下属办公室及各处均迟迟未能成立。成立伊始,翻译局除局长外共有18人,其中俄文翻译12人,英文翻译3人。由是,出版总署也开始了组织、联络以及培养编译力量的行动。出版总署在1949年11月的报告中指出,翻译局正联系和罗致各方面之翻译人才,以俄文翻译为主;对于不能参加局内工作者,“拟请为特约编译”[10]。1950年,翻译局开始登报招考翻译人员[11]。1952年,出版总署举行了作者和翻译工作者座谈会,试图“了解作者及翻译工作者对于出版物和出版工作的意见,了解作者及翻译工作者正在进行、准备进行或可能进行的著作翻译计划,掘发社会各方面还有没有闲散的著作翻译力量”[12],并着力“推动各出版社把组织社会力量从事著译书籍的工作列为经常的主要任务之一,确定经常联系的名单和联系的制度。纠正目前许多国营出版社存在着的关门主义倾向和处理外稿方面的不负责任态度”[13]。出版总署规定:“全国性国营专业出版社,每社每年至少必须组织著译者50人,并与之订立撰稿或译稿合同,切实完成选题计划。”而“各地方国营出版社,每社每年至少必须在区内组织著译者10人至25人”[14]。另一不容忽视的情况是著译者往往水平较低,而新中国成立初期的翻译和出版环境也尚未得到根本改善。在翻译局最初的18人当中,“翻译人员之程度一般均甚低,能独立从事译书者仅3人”[15]。出版总署在1950年上半年的工作报告中如实陈述:翻译局“虽经努力充实人员,但能独立编译的人数至今仍极少”[16]。译者能力未逮,其译述也就达不到出版的要求,如沈志远所说:“计成立迄今,共译出二十几种论文及几部译著,但大多数均不适宜出版。”[17]同时,粗制滥造、不负责任、抢译乱译、重复浪费的现象不绝如缕,校者和审定者的轻率态度,书没有印出原书书名、作者、出版年月、版次、出版者,也都是新中国成立初期文学翻译事业上的重大缺陷[18]。

为了扭转翻译事业的缺陷和不足局面,出版总署定期制定翻译计划,旨在推动翻译工作的计划化和体制化。1949年11月,出版总署即作出决议:“约集中央政府各机关、各党中央机关及各全国性人民团体之有编译、出版机关者开一次会议”,“通过此会议要求各单位均提出明年读编译出版计划”[19]。此后,出版总署每年都有上年度的总结以及本年度的计划,如《中央人民政府出版总署一九五〇年工作计划》《一九五一年出版工作计划大纲》《出版总署关于1953年出版工作和1954年方针任务的报告》等。正如《出版总署1950年工作总结和1951年工作计划要点》所言,拟定翻译计划的目的即在于:“改进翻译工作逐步走向计划化:出版总署翻译局翻译了外文书籍85种,记900万字,其中苏联著作占最大部分。翻译局并开始联系了全国的翻译工作者,使原来无计划的分散进行的翻译工作逐渐走向计划化,消灭翻译界的重复混乱与不负责任的现象,逐步提高翻译工作的质量。”[20]

为了使翻译获得充足的源文本,国际书店由此设立,专门负责外文书刊报纸的进出口,地址也设在东总布胡同10号。根据《新华书店试行组织条例》第三十二条规定,国际书店“在总店直接领导下,统筹办理国内外书刊的进出口经销事宜;领导、管理国际书店各地书店(办事处),经营国外出版书刊的经销工作”[21]。另据《管制国外出版物进口暂行办法(草案)》第二条:“国外出版物进口贸易,统归国营国际书店独家经营。”[22]可以说,1949年以后的外国书刊进出口,均处于国际书店垄断和管制之下。国际书店所把控的书籍进出口业务,已不单单是书籍买卖的贸易关系,本质上更是一种贯彻向苏联一边倒的新中国外交文化政策的政治关系。与翻译计划常常将苏联文学翻译作为大宗类似,国际书店的主要业务也集中在进口苏联书籍。而在资本主义国家的书籍上,往往进货数量和种类极少。对此,出版总署有明文指令:资本主义国家的“古典文学、艺术作品,为满足大城市中的部分读者需要可以主动少量进货,放在大城市国际书店分店及新华书店外文部发售”[23]。

为了保障翻译的规范化和体制化,出版总署在保护翻译版权上也不遗余力。1950年,《出版总署出版局关于统一版本说明及版权页、封面、扉页等格式的意见》规定:版权页必须包括书名、著者、译者、出版者、发行者、印刷者等。在封面、扉页上,“译者、编者一般不刊于封面。翻译作品原作及原作者之原文亦应尽可能刊出于封面”[24]。同年,《出版总署关于发布第一届全国出版会议五项决议的通知》规定:“出版物应尽可能有序文、前记一类的文字,对读者负责介绍内容及版本情况、著译情况。在版权页上,对于初版、再版的时间,印数,著者、译者的姓名及译本的原书名等等,均应作忠实的记载。”[25]次年,《出版总署关于出版翻译书籍应刊载原本版权说明的通知》再次申明:自1951年起,出版翻译书籍,除翻译人姓名,出版者名称、版次、出版年月等仍一一载明外,并须在版权页上分别刊明:原著外文书名、原作者外文姓名,原出版者名称,原本版次及出版年月(如系转译书籍,应说明转译,并刊载所依据之译本的外文书名,译者外文姓名、出版者名称、版次、出版年月)[26]。此后的1953年和1954年,《出版总署关于图书、杂志版权记录的规定》《出版总署关于颁发“关于图书版本记录的规定”的通报》等文件仍在强调着翻译书刊的版权问题。

三、叶圣陶日记中的出版总署与文学翻译

上述部分主要以出版总署的公函文件为史料依托,对建国初期的文学翻译史和出版史的勾勒,似乎可以止步于此。通行的出版史和翻译史即将前引诸公文、草案等直接作为既成史实来搭构起各自论说。在《二十世纪翻译文学史·十七年及“文革”卷》第二章“翻译事业的组织与建设”中,论者有是类表述:“新中国成立之初的五年间,翻译界提出了从分散到组织、从无序到有序的口号,译坛面貌很快就焕然一新。广大译者受到新形势的鼓舞,满怀豪情壮志,准备在中外文化与文学交流中大显身手。他们一面重刊旧著,一面奉献新作,精心装点着译林的春天。”[27]若是仅仅以公函文件作为唯一的史料支撑,这段热情洋溢的描述在整体判断上或许并不太有乖实情;然而具体到特定的时限范围与文化语境,却并不精当而致谬以千里。尤其当引入历史当事人的日记等私人话语时,便不难发现前者对历史实然的遮蔽、简化乃至曲解。质言之,描述翻译史、出版史,既要对政策和制度做“公文”式梳理,也需对个人话语做“私语”式考辨。前者呈现出动机、目标与手段,后者注目于效应、结果与实存。

时任出版总署副署长、兼任编审局局长,同时还是教育出版社社长的的叶圣陶,留下了翔实可靠的日记记述其在出版总署及教育出版社工作的全过程,既不乏丰满生动的细节,更实时记录下了叶圣陶本人的兴奋与低沉、困惑与思索,为触摸和解读建国初期的出版史、翻译史提供了珍贵的剪影。具体来看,叶氏日记的特质和价值在于:其一,即时性。叶圣陶工作之余共时地录载和袒露出他斯时斯地的所思所感,多即时反应,而无事后诸葛式的自我美化或浮露之气。其二,私人性。叶圣陶日记不以发表为鹄的,在日记中尽可对人事议论发语,直言不讳。叶氏为人的质朴坦诚,也保证了其记叙的可信度,可谓“其文直,其事核,不虚美,不隐恶”的实录。其三,个体视角与民国经验的渗入。民国时期,身为作家和教育家的叶氏长期致力于编辑出版与国文教育事业;1949年之后,叶氏从出版和教育事业的建设者转变为领导者之一,他对共和国体制下翻译出版事业的体察和审视,自然多了一层足资比较的民国视域。叶圣陶作为个体知识分子对文学翻译的警醒往往能够超越文化体制的局限而弥足珍贵。故而下文的论说将不惮繁琐,直接援引叶氏日记原文,于必要处略加考释;有意对照叶氏日记与公函文件,旨在去伪存真,在两者的断裂和罅隙中,试图还原新中国成立初期文学翻译出版的真实景况,兼以解析叶圣陶在文学翻译与出版上的省思。

出版总署自成立直至被撤销,一直在不厌其烦地强调着翻译出版的计划化。在印刷力量有限、纸张匮乏的新中国成立初年,自然有着合理分配资源、避免浪费之诉求。叶圣陶在日记中记载道:“各局欲拟明年之工作计划。我编审局拟明年出书二千余万言,翻译局则不满千万言,愈之均嫌其少,以为须扩大。……结论为各局再谋扩充,星期五再谈。”(本文所引叶圣陶日记,均出自《叶圣陶日记》(中)(下),商务印书馆2018年版。后文所引,不再一一加注,仅在所引原文后标注日记日期和所在页码。1949年11月22日,P1145)可以见出胡愈之不满于翻译计划的总量,刻意追求着翻译的高产出。这正是叶圣陶对翻译计划化的质疑所在。制定计划之前需要对整个翻译工作的通盘认知,而“愈之忙于作明年之计划,而所得材料,或颇残缺,或出臆造,统而观之,至难合榫”(1950年12月21日,P1207-1208),“所谓工作计划,理应根据对于全盘工作之了解。而欲了解全盘工作,非周知出版工作各方面之实际不可。今同人所知皆甚少,所思所虑,彼此又不一致,欲求订成切合实际之计划,诚难乎其难。愈之自己动手,恐亦不免于悬揣也”(1952年2月5日,P1313)。这种流于“悬揣”的计划“实不能必达,则以我国一切距计划化尚远也”(1952年2月13日,P1317)。正因此,当署务会议在讨论指标数字时,叶氏独独“对此一大叠表格实无从下心思,只有听人讲说而已”(1954年2月12日,P1526)。

即便有了翻译计划,往往只是停留于案头,并不与实际的翻译工作发生任何有效联系。“若去年之计划,精印一本分发而后,即复不提,则殊非所宜也”。繁琐的层层上报与审核,使得计划还未实施,时间已消耗泰半,1952年的“工作计划于二月中方始草成,层层审核,至早须于三月中批准,则一季已去矣”(1952年1月24日,P1310)。当出版管理局在1952年对上海一百余家私营出版家的情形进行调查总结后,叶圣陶方才深觉有意义,“我署成立将近三年,此工作为第一次做。据此为基础,乃有指导与管理可言”(1952年6月4日,P1352)。

在日记中,叶圣陶不仅对翻译计划颇有微词,也对出版总署机构运作与制度建设中的的官僚主义、形式主义有所警觉。诸如《出版总署1950年工作总结和1951年工作计划要点》这类总结性报告,叶圣陶以为,两年来“我署之总结皆草草为之,写成文字往上一报,自己则归入档案,于实际工作不生关系。若此之总结徒然耗费心思力量,可以不做。必须前一度之总结可以影响后一度之工作,使工作得以改进,总结乃有其意义”(1951年12月21日,P1297)。与实际工作毫无关系是一方面,另一方面是多数总结报告“满纸空话,前后无连贯,实不成样子”,“余谓此类报告如欲敷衍将事,大可不作。如欲认真作,必须言之有物,见我署检查之真相”(1950年9月4日,P1186)。可是,“目前一般文件,皆不可究诘,朦胧表意,细按之则问题重重”(1951年10月31日,P1283-1284),即便是胡愈之、沈志远的报告,同样如此。如沈志远翻译会议的报告“意颇平凡,文尤芜杂,略提意见而归之”;1951年叶蠖生代拟的翻译会议闭幕讲话“草率殊甚,既须刊登,非改不可”(1951年11月26日,P1290);谢冰岩所作的出版工作计划大纲,“余不能审其数字,第修润其语言。体例不一,语言不明,时时而有,一一为之改正”(1952年9月10日,P1380)。这些纸上空谈、徒增档卷的“文山”已是这般消耗,“会海”更是让叶圣陶身心俱疲,“竟日时间,大半费于集会,生涯如此,非始料所及也”(1951年4月19日,P1235)。叶圣陶时或忧心忡忡,深感势单力薄,无力挽此倾向;时或陷入极端怀疑:“如是办公究有无意义,甚难明也。”(1951年6月25日,P1250-1251)

叶圣陶终其一生兢兢业业,确乎是位务实型的出版家和教育家。以叶氏的眼光,自然看不惯总署诸人“多喜言提高质量,而于具体书本则要求不甚高,标准不甚严”(1953年1月21日,P1417)。在听翻译会议专题报告时,“张锡俦君谈苏联翻译界情况,较空疏。樊以楠女士谈人民大学译员之培养,及其校译稿之审读制度,颇为切实”(1951年11月8日,P1286),叶自然倾心于言之有物的前者,而反感空洞的宏论。正因此,叶圣陶自然也不情愿身居高位,宁可做一名看稿审稿的一线编辑,“出版署责任之重,编审工作之难以作好,一时纷集于胸,颇思脱去此公务机关”(1949年11月30日,P1147),“第求缩小工作范围,限于看稿改稿,社长与总编辑之名义雅不欲居”(1953年9月26日,P1490)。

叶圣陶的求真务实也贯穿到他对译家译品要求的严苛。对翻译局译员水平之低,叶圣陶并不讳言,“此局将多译俄文书,俄文译员有十数人,程度均不见高(1949年11月11日,P1144),“而同人能力太差,亦属无可奈何之事”(1951年4月20日,P1235)。即便是对于成名已久的译家,叶圣陶从未虚与委蛇。楼适夷将他翻译的《蟹工船》(小林多喜二)嘱托叶圣陶译校。叶圣陶看完后,直言道:“译笔颇有问题,少数部分可为改动,大部分余无能为役,即书之于纸,俟适夷自己解决”,“竟日看适夷之译稿,仅得六十余页。此译之病在词汇枯窘,语言单调。欲求其静,唯有另起炉灶重译耳”(1954年8月9日,P1574-1573)。真有在翻译上出色者,叶氏也从来都是由衷赞赏。如“看新到之《人民文学》,中有介泉所译英国小说一篇,其译笔深可佩。惜如此译笔,国内甚少。一般译品,皆仅能知晓其事,未能领其味也”(1954年6月11日,P1556)。此处的介泉即翻译家潘家洵,这篇“英国小说”指的是潘家洵所译的菲尔丁《汤姆·琼斯的历史》(第三卷),发表于1954年《人民文学》第六期。冷静之余,叶圣陶常常也有一丝悲观思绪萦绕不去。如叶曾看到“新出之《翻译通报》。有数篇指摘极端荒唐之译品”。这里新出的《翻译通报》,应当是1952年四月号,在“批评之部”专栏中载有赵少侯《评高名凯译‘三十岁的女人’中译本》、方今等《评韦丛芜先生的译品》等翻译批评文章,不同程度地指摘译品之错讹。这些译作“竟不成其为语言”难怪叶圣陶“观之生恨”(1952年5月7日,P1345)。

与出版总署刻意追求翻译出版数量指标不同,终生投身于国文/语文教育的叶圣陶更看重译作的语言对读者的影响。叶圣陶曾与胡绳书信探讨,“下午到社,写信致胡绳,谈翻译外国文学作品多不成样,对原作者原作品为贬损其价值,而于读者,一则降低其文学口味,二则搅乱其语言习惯”(1952年12月22日,P1407)。另如对《牛虻》的风行,叶氏并不过分看重该译作在意识形态上的教育意义,反而认为“此类书既必风行,不第影响青年之思想,亦复影响青年之语言”,译事不可草率,遂屡改译稿”(1953年8月9日,P1475)。这也昭示着个体知识分子与文艺体制的分野所在。

四、三反运动及出版总署的撤销

必须说明的是,叶圣陶在日记中对出版总署及其翻译活动的游离和抵触,并未发展成实质上的公开表态或对抗行为,而仅仅构成一种历史当事人在私人语境中对共和国文艺体制及文学译场的反思性“话语”空间。一方面,叶圣陶性情温润,本身并不是金刚怒目、拍案而起式的人物;另一方面,出版总署是“依照明确的规章和手续办事的等级权力机构”[28],作为“受令性”的单位本身并没有太大的自主活动空间。共和国单位制度的行政特性使得决策“在同一个级别内就难以提出反对意见,推翻意见就必须来自上一级权威”[29]。恰如叶圣陶日记中的自述:“余对己不批评,对人亦知而不言”(1952年1月9日,P1303)。叶氏的洞察也就未能触动整个体制的运行。而当“三反”运动波及翻译界时,才为其纠偏提供了契机。

1952年,陈克寒空降出版总署,担任党组书记和副署长,主持“三反”运动。叶圣陶的日记中也有记录:署务会议上,“克寒提出应贯彻反官僚主义之精神,并贯彻修改本年度工作计划之精神”,“其次讨论检查公文”,“检查公文乃毛主席之指示。毛主席以为反官僚主义为经常之工作,必抓住关键事项一一反之,务期切合实际”,“检查公文,视三年来所作决议、决定、指示等项究有若干确为切实可行者,其不合实际者,径即废除。此是求实简政之要义也”……(1953年5月19日,P1451-1452)某种程度上说,“三反”运动的出发点和所要解决的问题与叶圣陶的关注点颇多重合处。陈克寒到任后,亲自实地调查,雷厉风行,迅速发布报告和指示,如《出版总署党组关于检查公文的报告》《关于修订1953年计划的意见》《出版总署关于颁发1954年度出版出版事业计划控制数字的指示》等,对数字主宰翻译出版业务、抢购样本、争夺专译权等乱象进行调整和整顿。以反官僚主义为旗号之一的“三反”运动,却也以大量的会议和文件作为其展开形式,不但影响了出版总署的日常工作,也吊诡地走向了自身的对立面,深陷官僚形式主义的罗网之中。未能等到整改见效,出版总署于1954年11月被撤销,部分合并于文化部。

翻译家罗念生在《文艺报》撰文讽刺道:新中国成立以来,文学翻译“却有点放任自流。虽也开曾过两次翻译工作者会议,但没有起很大的作用。有人说第一次会议的最大‘成就’是撤销编译局”[30]。翻译局的撤销,其实早于出版总署。翻译局于1950年改制为编译局,被撤销于1952年。其主要原因在于无合适人选领导翻译局的工作。叶圣陶日记有言:“翻译局之存废,大致须废。缘志远将去华东服务,处长人选甚少,实际上已无由成立也。”(1951年12月5日,P1293)新中国成立后的沈志远忙于主持上海民盟的工作。翻译局成立之始,沈虽被列为局长,但由叶圣陶兼理翻译局事务,沈志远直到1951年才从上海返回。对于罗念生提及的第一次翻译会议,出版总署既“没有予以足够的重视”,又造成了人力物力上的浪费(估计至少浪费四千万元),会议决议更没有得到贯彻[31]。因此,简单地将沈志远看作重视翻译出版工作、或以第一届翻译工作会议来讨论翻译工作的组织化、计划化[32],都与实情不完全相符。

至于出版总署被撤销,叶圣陶曾说:“余亦谓两年以来,诸人对于工作无一致认识,出版总署究当如何,无明确之纲领。”(1952年1月15日,P1305)想必正是原因之一。出版总署的机构设置与组织框架在短期内几次改动,可见对其职能定位缺乏通盘考量。尽管出版总署并未必算得上“寿终正寝”,叶圣陶的反思却已成为空谷足音。叶圣陶对官僚主义的警觉,尚早于王蒙《组织部新来的青年人》;在“大跃进”之前,叶氏也已发觉盲目追求数字指标的“激进现代性”的跃跃欲试。此后,文学翻译和出版的当代进程依旧沿着出版总署划定的轨辙前行,摆荡于文学与政治、个体与制度之间。其中纠葛之深,往往尤甚于出版总署时期。译史推移,使人不无沮丧地发现,叶圣陶的隐忧与悲观,似乎并未过时。

参考文献:

[1]参见《中共中央华北局宣传部关于当前出版工作几个问题的决定》、《中共中央关于北平出版事业致彭叶赵电》,中国出版科学研究所、中央档案馆编:《中华人民共和国出版史料(一九四九年)》,北京:中国书籍出版社,1995年。

[2]《出版委员会工作报告(黄洛峰在全国新华书店出版工作会议第四次大会上的报告)》,中国出版科学研究所、中央档案馆编:《中华人民共和国出版史料(一九四九年)》,北京:中国书籍出版社,1995年,第268页。

[3]《出版委员会第一次会议记录》,中国出版科学研究所、中央档案馆编:《中华人民共和国出版史料(一九四九年)》,北京:中国书籍出版社,1995年,第24页。

[4]《全国出版事业概况》,中国出版科学研究所、中央档案馆编:《中华人民共和国出版史料(一九四九年)》,北京:中国书籍出版社,1995年,第119页。

[5]《中共中央华北局宣传部关于当前出版工作几个问题的决定》,中国出版科学研究所、中央档案馆编:《中华人民共和国出版史料(一九四九年)》,北京:中国书籍出版社,1995年,第5页。

[6]参见《出版委员会第十次会议记录(节录)》、《出版委员会第十三次记录(节录)》、《出版委员会综合报告》、《关于出版委员会的报告》,中国出版科学研究所、中央档案馆编:《中华人民共和国出版史料(一九四九年)》,北京:中国书籍出版社,1995年。

[7]《中央人民政府出版总署组织条例(草案)》有“1949年11月11日送核”与“1950年1月14日送核”前后两个草案,内容大体一致,在翻译局处稍有修订。前者翻译局的第三、四处为参考书刊编译工作、文艺翻译工作,到了1950年调整为文艺及参考书刊翻译工作、翻译期刊编辑工作。参见《中央人民政府出版总署暂行组织条例(草案)》,中国出版科学研究所、中央档案馆编:《中华人民共和国出版史料(一九四九年)》,北京:中国书籍出版社,1995年,第507页;《中央人民政府出版总署暂行组织条例(草案)》,中国出版科学研究所、中央档案馆编:《中华人民共和国出版史料(一九五〇年)》,北京:中国书籍出版社,1996年,第22页。翻译局第三处“文艺及参考书刊翻译工作”的负责人为金人。

[8]《中央人民政府政务院关于改进和发展全国出版事业的指示》,中国出版科学研究所、中央档案馆编:《中华人民共和国出版史料(一九五〇年)》,北京:中国书籍出版社,1996年,第642页。

[9]《中央人民政府出版总署暂行组织条例(草案)》,中国出版科学研究所、中央档案馆编:《中华人民共和国出版史料(一九五〇年)》,北京:中国书籍出版社,1996年,第22页。

[10]《出版总署最近情况报告》,中国出版科学研究所、中央档案馆编:《中华人民共和国出版史料(一九四九年)》,北京:中国书籍出版社,1995年,第523页。

[11]《出版总署第九次署务汇报记录》,中国出版科学研究所、中央档案馆编:《中华人民共和国出版史料(一九五〇年)》,北京:中国书籍出版社,1996年,第50页。

[12]《出版总署要求各出版社、书店、印刷厂召开座谈会征求意见的通知(厅秘字第56号)》,中国出版科学研究所、中央档案馆编:《中华人民共和国出版史料(一九五二年)》,北京:中国书籍出版社,1998年,第117页。

[13]《出版总署关于全国出版事业的状况和今后方针计划给文教委员会的报告 机厅(52)第160号》,中国出版科学研究所、中央档案馆编:《中华人民共和国出版史料(一九五二年)》,北京:中国书籍出版社,1998年,第208页。

[14]《中央人民政府出版总署全国出版事业五年建设计划大纲(草案)》,中国出版科学研究所、中央档案馆编:《中华人民共和国出版史料(一九五二年)》,北京:中国书籍出版社,1998年,第431-432页。

[15]《出版总署最近情况报告》,中国出版科学研究所、中央档案馆编:《中华人民共和国出版史料(一九四九年)》,北京:中国书籍出版社,1995年,第521-522页。

[16]《出版总署1950年上半年工作报告——向政务院文化教育委员会报告》,中国出版科学研究所、中央档案馆编:《中华人民共和国出版史料(一九五〇年)》,北京:中国书籍出版社,1996年,第314-315页。

[17]《出版总署第一次署务汇报》,中国出版科学研究所、中央档案馆编:《中华人民共和国出版史料(一九四九年)》,北京:中国书籍出版社,1995年,第490页。

[18]《为翻译工作的计划化和提高质量而奋斗(沈志远在第一届全国翻译工作会议上的报告)》,中国出版科学研究所、中央档案馆编:《中华人民共和国出版史料(一九五一年)》,北京:中国书籍出版社,1996年,第400页。

[19]《出版总署第二次署务会议记录(节录)》,中国出版科学研究所、中央档案馆编:《中华人民共和国出版史料(一九四九年)》,北京:中国书籍出版社,1995年,第509页。

[20]《出版总署1950年工作总结和1951年工作计划要点》,中国出版科学研究所、中央档案馆编:《中华人民共和国出版史料(一九五一年)》,北京:中国书籍出版社,1996年,第105页。

[21]《新华书店试行组织条例》,中国出版科学研究所、中央档案馆编:《中华人民共和国出版史料(一九五〇年)》,北京:中国书籍出版社,1996年,第783页。

[22]《管制国外出版物进口暂行办法》,中国出版科学研究所、中央档案馆编:《中华人民共和国出版史料(一九五一年)》,北京:中国书籍出版社,1996年,第163页。

[23]《出版总署对国际书店总店所拟向资本主义国家进口书刊几项原则的意见 (53)发机字第61号》,中国出版科学研究所、中央档案馆编:《中华人民共和国出版史料(一九五三年)》,北京:中国书籍出版社,1999年,第365页。

[24]《出版总署出版局关于统一版本说明及版权页、封面、扉页等格式的意见》,中国出版科学研究所、中央档案馆编:《中华人民共和国出版史料(一九五〇年)》,北京:中国书籍出版社,1996年,第14-15页。

[25]《出版总署关于发布第一届全国出版会议五项决议的通知》,中国出版科学研究所、中央档案馆编:《中华人民共和国出版史料(一九五〇年)》,北京:中国书籍出版社,1996年,第649页。

[26]《出版总署关于出版翻译书籍应刊载原本版权说明的通知》,中国出版科学研究所、中央档案馆编:《中华人民共和国出版史料(一九五一年)》,北京:中国书籍出版社,1996年,第15-16页。

[27]周发祥等:《二十世纪翻译文学史·十七年及“文革”卷》,天津:百花文艺出版社,2009年,第10页。

[28]刘建军:《单位中国——社会调控体系重构中的个人、组织与国家》,天津:天津人民出版社,2000,第217页。

[29]周翼虎、杨晓民:《中国单位制度》,北京:中国经济出版社,1999年。第83页。

[30]罗念生:《建议成立文学翻译所》,《文艺报》一九五七年第十号,第15页。

[31]《出版总署两年来召开的各种专业会议总结报告》,中国出版科学研究所、中央档案馆编:《中华人民共和国出版史料(一九五二年)》,北京:中国书籍出版社,1998年,第44页。

[32]参见崔峰:《翻译、文学与政治》,南京:南京大学出版社,2019年。