《达摩流浪者》译后: 非十七音节俳句或行动的起源

凯鲁亚克

2018年8月23日,我和友人驾驶越野车,拖着一台租来的清风牌房车,沿内华达州447号公路北上,开向黑石沙漠,在经过一个叫尼克松的袖珍小镇后,我看到了金字塔湖。湖水透出纯粹的蓝,平静中挥发出烈日炙烤下的水汽,湖上散落地矗立着若干座石灰岩,留下数十万年风吹腐蚀后的形体。其中有一座石灰岩是金字塔形的,它像一座佛像一样微微扭动着腰身盘坐在湖面上,不怒而威的粗糙表面似乎在无尽的时间中随时可以吼出一片金刚钻凝固的寂静,这片湖也因此得名。若在文本中存在过相似的湖,那一定是凯鲁亚克在《达摩流浪者》中写到的于荒凉峰顶俯视看到的罗斯湖。此时,我想到凯鲁亚克似乎是我来到这里的原因之一。过了大约8小时几乎延续到永恒的排队安全检查后,我们终于驶入了那片叫普拉雅的白色沙地。地上的沙苍白得像日本人口中的银舍利子,一直延伸到目力所及以外。四周营地打桩的铿锵声响和无数辆房车启动、熄火的喘息声交织混响——10万名艺术家组成的黑石城火人节社区,这座延展数百公顷的十日临时城市即将建成。此时,我确信凯鲁亚克就是我来到这里的原因之一,我的行程是他笔下的背包比丘生涯在不同维度的映射,或者不同棱镜里的瑞利散射:17个小时的红眼航班是我的顺风车之旅,而那台清风牌房车则是我的大背包,里面储存着净水、压缩饼干、冻肉、冰桶和柴油发电机。此时,脚下这片白沙地实际上是一片休眠中的干湖,沙中甚至有微不可见的虾卵。等到雨季过后,这里也会像罗斯湖一样涨水,拍出带着泡沫的浪,从西边的格拉尼特峰上俯视,这片湖一定像一盆碧蓝与奶白涡旋着互相溶解的培养皿——看,凯鲁亚克不仅教会了我行路的方式,也教会了我如何排列意象。

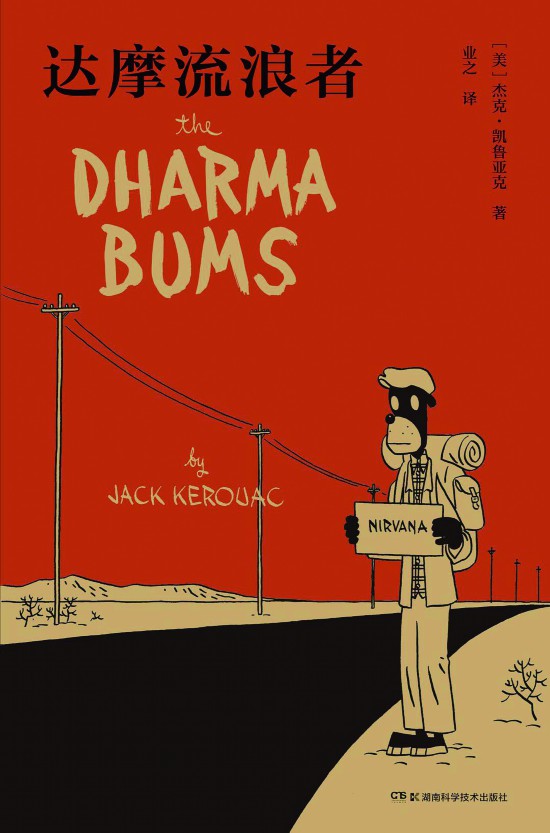

在写完《在路上》7年后,凯鲁亚克花了13天时间在他母亲那座位于佛罗里达州的小屋里用一台租来的打字机敲出了《达摩流浪者》的全部手稿,用的是和《在路上》几乎相同的器具——数十米粘连成卷的白纸从屋顶上吊下来,成为源源不断的输入基底,而敲击键盘时思绪绝不中止,长至连续18个小时。“最初的想法就是最好的想法”。这个原文由四个英文单词组成的句子最好地概括了凯鲁亚克的“自发性写作”之要义。他甚至认为,回头修改是对写作的背叛。而在7年以后,在长期酗酒和无法得到出版承诺的压抑后,凯鲁亚克抵达了写作的涅槃,他悟出了与《在路上》明显不同的语言。此时的凯鲁亚克学会了克制自己的呼吸节奏并缩短句子的长度,他再也不会写有7个街区那么长的段落(艾伦·金斯堡语)。他学会了使用破折号,学会了在这个符号带来的时间骤停里引入他思绪中的万千婉转流连。而更重要的是,他学会了俳句。在艾伦·金斯堡眼中,整本《达摩流浪者》就是1000首彼此连接的俳句。俳句这种被日本人改造的中国汉朝乐府短句本应呈现为“五—七—五音节”三句共17音节。西方诗人对俳句的吸收转化也许始于埃兹拉·庞德,又经过艾伦·金斯堡的美国化尝试后成为“美国句”;金斯堡认为,美国句应当是横跨页面的17音节一行,而非日本原貌中顺页面而下所成的三分句。而凯鲁亚克则超脱了意象、音节、韵律和断句的窠臼,在佛祖的指引下抵达了俳句本质的美,一种无言或留白的意味远大于字词的诗意。正如罗兰·巴特所言,就俳句而言,西方式的阅读错误在于要通过打破和进入来获得意义,而不像东方人那样摇动语言,如禅宗教徒面对心印般不可言传地直抵俳句的真义。凯鲁亚克通过无数段冥想解开了常人那套架空语言寻觅意义的桎梏,真正地激发出俳句在英语里本应有的美。斯奈德告诉他(书中的贾菲):“最伟大的俳句也许都只会这么讲:‘雀沿游廊跳,双足湿。’正冈子规写的。你看,湿脚印会在你脑中留下一个景象,而你从寥寥数语里也能读出那天止不住的雨水,几乎能闻到湿松针的气味。”而凯鲁亚克显然对此有所明悟,他说:“最重要的是,一首俳句应该非常简单,免于任何写诗的诡计,画出很小的图景却能像维瓦尔第的田园牧歌一样清新优雅。”(凯鲁亚克《散诗集》,城市之光出版社,1971年)而他对斯奈德的最终回应则是《达摩流浪者》这本隐藏在自传体小说体裁下的真正俳句集,在每个段落的结尾留白后,读者都能在非意义的通道中进入作者的冥想。比如:“我的猫在冰箱旁喵喵叫着,急切地想知道里面天大的好东西是什么。我喂了它。”

《在路上》里恣意寻欢的语体之后,凯鲁亚克的给养来源有哥伦比亚大学友人艾德·怀特给他的建议:“速写,就像画家那样,但用的是词语。”因此,他对意象的组织显然带上了画作的布局。而长久在比波普爵士乐里浸淫的体验显然为凯鲁亚克装备了查理·帕克式的即兴乐句。在艾伦·金斯堡热情的颂扬中,能在同一句话里组装万亩被雨水冲刷的菩提树和老成精的阁楼鼠这两个意象,是凯鲁亚克凸显于同辈作家的最大不同:他拥有足够的自由与智慧来完全信任自己心灵中即兴的跳跃,世上没有几位作家能做到这一点。但《达摩流浪者》中高于一切影响的显然是佛性,佛性高于不同艺术形态的给养。凯鲁亚克在1953年接触了佛教,他说:“我到图书馆读起梭罗,想和梭罗一样与文明切割,进入森林,但梭罗谈起了印度哲学,于是我放下了梭罗,意外地拿起了马鸣的《佛本行经》。”实际上,凯鲁亚克的佛学启蒙来自美国东方学家德怀特·戈达德的普及读物《佛学圣经》,当然在斯奈德引导下阅读《五灯会元》也是他的日课。如来和燃灯给他装上了佛家的双眼,让他立刻看到一切皆是幻象,一切的本质皆空。随后,他读到了《金刚经》里如来所说的“一切诸相,即是非相”。因此在森林中的冥想里,凯鲁亚克学会了与各色“相”自然地相处,把世间一切看作成空而觉醒的有情众生。在研习《楞伽经》后,凯鲁亚克懂得了佛祖所言:“诸法既非有也非无,执有执无都是妄念。”因此,在顺风车行路与致敬寒山的山中隔离修炼后,他抛却了纯非与纯有之妄念,通过“不二法门”抵达真如,其过程正如《五灯会元》中惟信禅师所言:“老僧三十年前未参禅时,见山是山,见水是水。及至后来,亲见知识,有个人处,见山不是山,见水不是水。而今得个休歇处,依前见山只是山,见水只是水。”此种参悟投射到写作中,山林水鸟皆佛法的悟道让凯鲁亚克沉入了取之不尽的意象之泉,并让无穷意象成为他完全信任一心所悟从而能随心即兴拼贴的“真空妙有”。金斯堡说,整本《达摩流浪者》中最有价值的部分是凯鲁亚克自述的长段冥想,相信读完此书的我们都能同意。

华盛顿州北方无穷寂静的荒凉峰中悟到的终极之空与无尽延展,和像凯鲁亚克的打字纸卷一样缓缓铺陈开的美国路网,在《达摩流浪者》中完成了妙不可言的东西方交会。凯鲁亚克的打算:“去一条河床下,或在一处沙漠里,或在一座大山里,或在墨西哥的一间小屋中,或在阿迪隆达克的棚子里,还有其他类似的地方,什么也不做,只践行中国人所谓的‘无为’。”没有证据表明凯鲁亚克懂得在儒释道三教合一的中国,“无为”指的是“道常无为而无不为”,可实际上他的“无为”却正是一系列标志性的“有为”所组成的。他的美国版“比丘之旅”:背着整个厨房和卧室,搭顺风车抵达一个海拔2000多米的无人之境,并非由支持庸常生活的行动力和勇气来完成。而凯鲁亚克在其中散发出的人性光辉成了后来诸多打破常规的行动的起源。在书中,他借贾菲之口说:“我看到一场伟大的背包革命正在展开,成千上万甚至上百万美国年轻人背着背包四处漫游,爬到山上祈祷,让孩子们笑,让老人们开心;让年轻的姑娘快乐,让年老的姑娘更快乐。所有那些尝试写诗的禅疯子没来由地恰好出现在他们的脑海里。他们通过好心行善与怪诞不经的行为,给所有人,给所有的生灵带来永恒自由的愿景。”现在这个革命的愿景早已成真,全世界有意或无意行比丘之旅的人就像凯鲁亚克在沙滩上见到的沙子一样无可计数。在欧洲的每一座青年旅馆,在亚洲深处的荒野,在南美的印第安乡间,无数背着背包漫步的年轻人都是凯鲁亚克遥远的学徒。创办于2004年的“沙发冲浪”网站和《孤独星球》每一种每一版拷贝的拥有者都有一个源自凯鲁亚克的动机。甚至为他所不喜的花孩嬉皮士运动也无法否认行走在路上这个最大的行动指引。1969年那些开着破车冲向纽约州贝特尔镇马克斯·雅斯格农场里那场音乐节的少年人们,又有几个没在背包里装着凯鲁亚克的书呢?凯鲁亚克并不具备后现代写作中常见的技法:重置时间线、投射荒诞、互文和不停建造的文本迷宫。他坚持着看似平常的线性叙事和第一人称视角,实际上却用语言本质的力量为我们所有人提供了“后”掉一切既定常规的行动指南。

《巅峰上的诗人》的作者约翰·斯威特说:“不要在太年轻的时候读凯鲁亚克。要等你加入了那场叫作稳定工作的死亡行军后再读……读读凯鲁亚克再回头看,你就会想起这一切都曾被践行过,而你的朋友们没有一位还活成你记忆中的样子。这时你就会知道凯鲁亚克是位什么样的人物,你知道在所有的谎言中他说出了真相。他只有足够的真相告诉你他希望自己活成的样子,和他回头看时希望看到的样子。”斯威特的哀叹沉沉地在几代读过凯鲁亚克却没法上路的人们心中阴魂不散。到了21世纪,也许时代的变化让工作与行比丘事不再顽固对立,这是我们这一辈的幸运,但这一切的根源仍在于:一旦读起了凯鲁亚克,生活就再也不会和从前一样。

很多年前第一次到旧金山时,我在伸出北海滩后起伏陡峭的哥伦布大道上很快找到了城市之光书店。书店里吱嘎摇摆的小楼梯把我带到了二楼的垮掉派书角,凯鲁亚克只在其中占据了几册书的位置。但在安置那架楼梯的转角,凯鲁亚克的海报如燃灯佛一般在无言中怒吼着寂静,永恒地望着走向这排书架的每一位读者,让任何人在翻阅柯尔索、金斯堡、威廉·巴勒斯和他自己的书时都无法忽略背后的凝视。照片上的他和定格在所有人记忆中的一样,年轻、苍白,顶着一头敏感的卷发,随意披着衬衫。我立刻知道,凯鲁亚克是把我带到几万里外这间小书店的首要原因。而现在,在工作与行走之间切换的人生过去一半时,我明白了从青春期开始反复阅读的《达摩流浪者》一直是我兼顾此二者时的护身符。感谢来自美国明尼苏达州的翻译家汉娜·伦德(Hannah Lund)和来自詹姆斯·乔伊斯故乡的作家、诗人卢克·希恩(Luke Sheehan)在翻译上的帮助。感谢出版人恶鸟给予佛学术语的指正。在凯鲁亚克注入驱力多年后,能翻译《达摩流浪者》的荣幸于我正如佛祖在《楞严经》中所言:“墙宇之间,则复观壅。分别之处,则复见缘。”凯鲁亚克和我们伟大母语的联系是不言而喻的,因为寒山、李白和普济都曾布施于他只有汉语才能运载的微言大义,而无论是否将英语作为审美参照系,他的语言都将滋养我们达至久远。