《到马丘比丘右转》:一部有关秘鲁的旅行文学名著

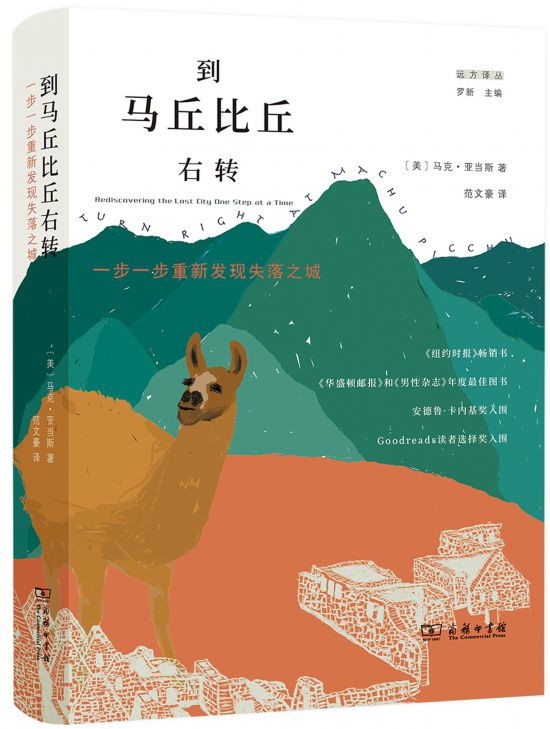

几年前我有机会去秘鲁,提前半年做准备,遵照熟悉南美的朋友所开书单,先读了普雷斯科特(William H. Prescott)的《秘鲁征服史》(History of the Conquest of Peru),接着读宾厄姆(Hiram Bingham)的《印加的失落之城》(Lost City of the Incas)。前者有商务版的中文译本(汉译世界学术名著丛书),后者是很多年前在波士顿买的消闲书,却一直没打开过。这两本书读完,还有一点时间,在网上搜索有关秘鲁的旅行文学名著,发现几乎所有的推荐书目里,名列前茅的一定是马克·亚当斯(Mark Adams)2011年才出版的《到马丘比丘右转:一步一步重新发现失落之城》(Turn Right at Machu Picchu: Rediscovering the Lost City One Step at a Time,以下称《到马丘比丘右转》)。出于好奇,买来拜读,没想到一开读就停不下来,一口气读完,又回过头重读部分篇章。我向来喜读旅行写作,就我涉猎所及,无论以什么标准衡量,马克·亚当斯这本书都称得上是第一流作品。

半个月后,当我置身游客如云、酒吧满街的温泉镇,想到马克·亚当斯在印加古道(Inca Trail)上的颠沛跋涉,不免稍怀羞愧,不愿像其他游客那样坐车上山,于是怂恿同行的几个朋友一起沿着陡峭的人行道攀爬到马丘比丘的大门前。中途一个朋友发生高山反应,不得不到公路上拦车时,我想起马克·亚当斯书中所写的那些高山深谷,那些地方海拔可是比这高出一倍不止呀。在进马丘比丘遗址区之前,我向南去看山峰东侧那条今已不通的悬崖古道,无法想象印加人如何在万丈崖壁上搭建木梯栈道。之后我又到山峰西侧去看那著名的太阳门,想象宾厄姆在1911年7月24日从这里踏入他一生最骄傲的发现。那时雨林完全覆盖了古城,其景象只在宾厄姆的照片上可以看到。

不过,马克·亚当斯在2009年追踪宾厄姆的脚步沿这条古道进入太阳门时,遗址景观和今天已完全一样。我坐在太阳门外的一块大石上,看远处一队队走印加古道的户外爱好者缓缓移动,想象着马克·亚当斯就是这样随着他的澳大利亚导游约翰,以及一队说古老的盖丘亚语的骡夫们一起,怀着“再发现”的奇异兴奋,在备尝艰辛的三周行走之后,来到终点站马丘比丘。此前,马克·亚当斯带着孩子到访过马丘比丘,然而,“这一次马丘比丘不一样”,也许因为早晨笼罩山巅的雨云一直在变幻,也许是阳光穿透浓云时不停地散发出宝石般的光芒。他甚至回想起读研究生时困惑过的一个问题,那就是康德对“美丽”与“壮丽”不同之处的解释,似乎二者不可得兼。现在摆在他面前的事实却是:马丘比丘是美丽的,可是,马丘比丘也是壮丽的。

在踏上安第斯印加古道之前,马克·亚当斯一点也没有户外运动的经验,尽管他多年担任一家户外探险杂志的编辑。根据我在网上搜索所得的印象,他在2009年出版了一本传记类的《美国先生》(Mr. America),初获成功,决心辞去编辑工作专心写作。第二本书写什么呢?此前的编务使他注意到,随着宾厄姆发现马丘比丘一百周年纪念日的临近,秘鲁政学各界对宾厄姆的批评愈来愈烈,有些当然只算是政治表演,有些则是建立在严肃的学术研究之上。比如,有看起来相当可靠的证据显示,在1911年之前,已经有西方人发现了马丘比丘并且实施了盗掘。如何理解宾厄姆的发现?如何理解马丘比丘这个独一无二的印加遗址?身为秘鲁女婿的马克·亚当斯意识到一个绝好的题材摆在面前,他可以在马丘比丘发现一百周年时出版一本书,重新讲述宾厄姆的发现,探索马丘比丘的研究史,全面展示已成全球最佳徒步路线之一的印加古道,并且透过这一切,让那个遥远模糊的印加帝国重现真容。

马克·亚当斯对宾厄姆的追踪与调查,既在图书馆无人问津的陈旧档案里,也在安第斯山人迹罕至的印加古道上。前者他轻车熟路,后者他却是一枚新手。对于旅行写作来说,长于档案研究固然是优势,而全无户外经验同样使旅行饱含趣味,使阅读充满张力。在书里,作者的幽默感一半以上体现在自嘲上,而自嘲又多是因缺乏户外经验而造成的种种尴尬。比如,在山村起夜难以找一个适当的地方蹲坑,好不容易找到一个地方解决了,天亮时发现那竟是沟通村内外唯一的要道。出于没有明写出来的愧疚,他在告别时给主人家女儿多塞了几美元。

宾厄姆这样一个近代探险与发现史上的传奇人物,在马克·亚当斯的笔下获得了真正意义上的历史还原:他的动力、野心、才能与局限。他不是印第安纳·琼斯,或者说,世界上并没有印第安纳·琼斯。在书中,宾厄姆作为探险时代最后一抹幸运的晚霞,被置于时代转换之际的天幕上。读了马克·亚当斯,再读宾厄姆《印加的失落之城》,常有会心之笑:哪些是宾厄姆多年后的添加,哪些是他真实的经历与感受。也许是马克·亚当斯最先揭示的,原来宾厄姆在发现马丘比丘之初,甚至在相当一段时间之内,都没有意识到他的发现是如此重要。直到他的文章在《国家地理》杂志发表后引来巨大反响,他才明白马丘比丘是一个巨大的宝藏,是他必须善加利用的资源。马克·亚当斯还原了1911年7月24日的那个发现时刻,特别指出,宾厄姆并没有特别在意这个发现,他在遗址区的停留前前后后合起来也才五个小时。

《到马丘比丘右转》的成功很大程度上是因为多个重要因素的完美结合:题材、资料、经历、问题与写作。特别值得注意的是马克·亚当斯高超的结构能力。这本书要描述的至少有三个同等重要的时间断面:印加帝国末期;宾厄姆开展其南美探险时期;马克·亚当斯自己重走宾厄姆发现之路的2009年。三个时间,三条线索,信息量巨大。叙述在三个时间断面间穿插来去,行云流水,读来全无窒碍。由于具备这种对叙事形式的组织能力,混乱的历史背景、艰苦的古道跋涉以及细密的人物描画,得以从容展开。旅行文学的一部经典作品就这样诞生了。

在《到马丘比丘右转》大获成功之后,马克·亚当斯又写了两本叙述策略比较接近的书,《相约亚特兰蒂斯》(Meet Me in Atlantis: Across Three Continents in Search of the Legendary Sunken City) 和《冰山一角》(Tip of the Iceberg: My 3,000-Mile Journey Around Wild Alaska, the Last Great American Frontier),都是值得细读的好书,但不得不承认,它们都未能超越《到马丘比丘右转》。或许因为这种成功本身带有偶然性,和宾厄姆当年发现马丘比丘一样,是可遇不可求的。