茹帕·巴吉瓦《纱丽店》:浮华遮蔽下的印度苦难

内容提要 印度英语作家茹帕·巴吉瓦的小说《纱丽店》围绕西瓦克纱丽屋展开叙事,串联起阿姆利则不同阶层之间的差别与对立,凸显了印度底层民众所遭受的来自阶层与传统文化的双重压迫与暴力。作品契合了斯皮瓦克的“底层人”等理论探讨,对印度底层群体苦难与失声现状进行了多维度的挖掘,并将湮没于上层秩序及暴力的黑暗与绝望公之于众。

关键词 茹帕·巴吉瓦 《纱丽店》 底层人 印度英语小说

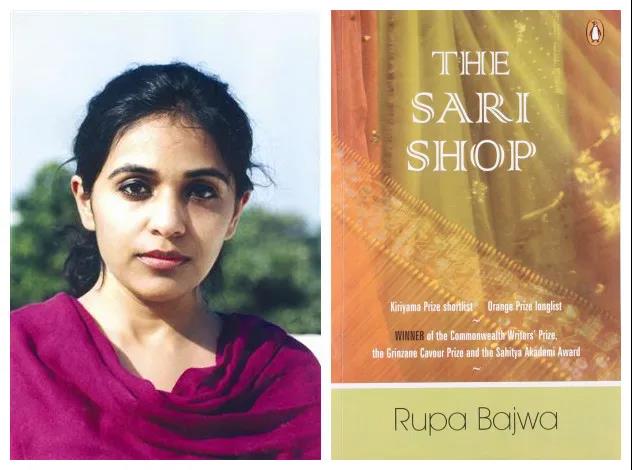

作为文明古国的印度保留了诸多民族特色鲜明的文化符号,展现女性绰约风姿的纱丽是其中的代表。纱丽作为印度女性的传统服饰,最早可追溯到公元前2800年的印度河谷文明,贯穿整个印度历史,至今仍是南亚次大陆的日常服饰之一,凸显着印度人民数千年来的智慧与审美体验。2006年,一部以“纱丽”为名的小说《纱丽店》(The Sari Shop,2004)斩获当年印度的文学院奖(英语)(Sahitya Akademi Award for English)。这部作品大胆地将纱丽同枷锁、苦难相联系,颠覆了大众对纱丽的审美印象,而它的作者茹帕·巴吉瓦(Rupa Bajwa,1976—)也因这部作品被誉为“印度文学的新发现”。

茹帕·巴吉瓦与《纱丽店》,图片源自谷歌

茹帕·巴吉瓦出生于旁遮普邦阿姆利则的一个锡克教家庭,家乡的生活经验对她的创作产生了巨大影响,迄今为止的两部长篇作品《纱丽店》和《给我讲故事》(Tell Me a Story,2012)的主要背景均设定在阿姆利则。作为一个职业作家,巴吉瓦追求的显然不是“高产”,而是艺术品质。首部作品《纱丽店》一经出版便获得当年英国奥兰治小说奖提名,次年她又将意大利格林扎纳·卡佛文学奖最佳青年作家以及英联邦作家奖最佳处女作奖收入囊中,2006年印度文学院奖(英语)的获得标志着其创作在印度国内得到了主流评论界的认同。《纱丽店》的故事围绕阿姆利则旧集市区中心的西瓦克纱丽屋展开,讲述了小说主人公拉姆昌德在两次外出任务中目睹上层卡普尔家族的奢华生活以及底层女性卡玛拉遭受的非人暴行之间的巨大落差,拉姆昌德的人生观就此被颠覆。巴吉瓦曾对自己的文学追求做过精炼的概括:“我要写最透彻、勇敢、真诚、精巧的故事,这些是我的写作最为珍视的品质。”她的创作竭力刻画一个真实的印度社会,聚焦浮华背后沦为他者的沉默群体的血与泪,试图忠实还原印度底层人民生活的辛酸与苦难。

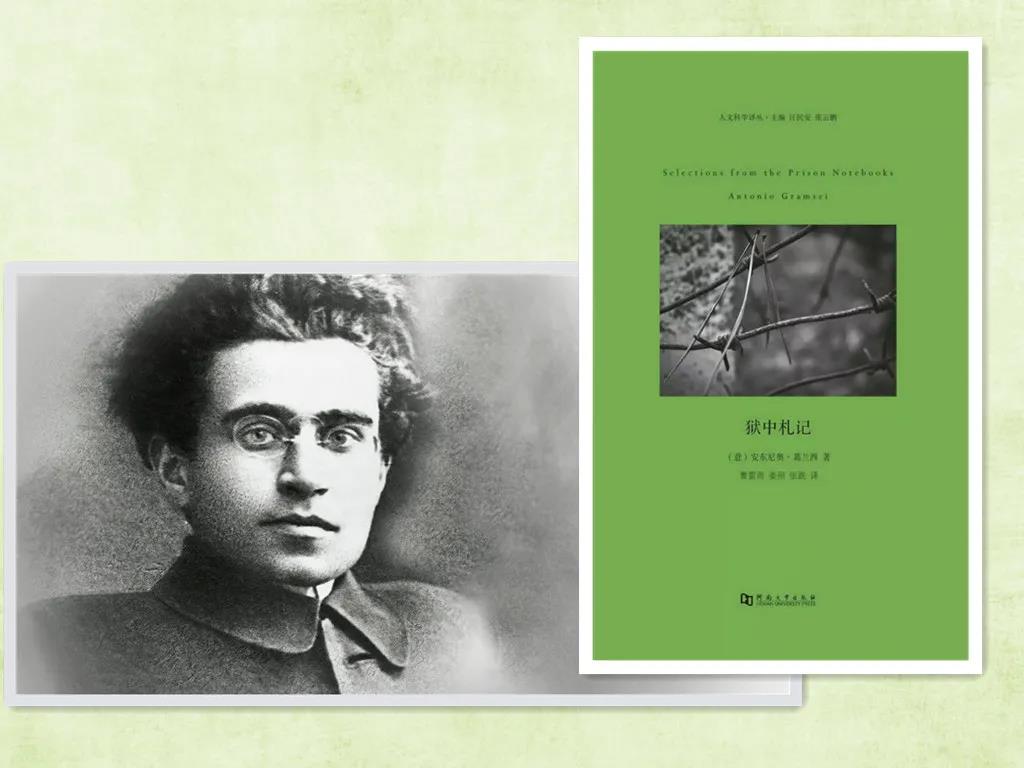

“底层人”(subaltern)一词源于葛兰西的《狱中札记》,斯皮瓦克则进一步丰富了其内涵,将其归纳为在社会各个层面处于边缘与附庸地位、遭遇多重话语遮蔽的沉默群体,且更加关注底层人群体内部的差异,并发出“底层人能说话吗?”这样振聋发聩的质问。《纱丽店》塑造了一批这类底层人的群像,他们没有资本与地位,因为政治、经济等原因被迫失去父母、子女、工作,不断被孤立,渐渐失去主体性,沦为上层阶级的佣人或“工具”。巴吉瓦对印度底层群体特别是底层女性的失声及苦难现状进行了真实刻画,展现了底层人反抗命运的绝望,并将湮没于上层秩序及暴力的黑暗公之于众。

葛兰西与《狱中札记》,图片源自Yandex

一、底层女性:至暗角落的挣扎

纱丽是父权文化道德的形象化载体,为女性增色的同时,也成为一道轻盈而温柔的枷锁,使女性个体价值淹没于社会、家庭需求之中。《纱丽店》再现了印度传统女性的生活状态,不管是古普塔、珊度太太,还是痛失爱子的拉克汉妻子以及卡玛拉,她们生活水平各异,穿着品质不同的纱丽,但都在或主动或被迫地为家庭而活,自我的主体性无足轻重。阿查那·希尔认为,《纱丽店》中的男性如资产阶级一般剥削着女性,无一例外,其中底层女性更是深陷黑暗的社会角落。第三世界底层女性在斯皮瓦克的理论中是“底层之底”。在殖民生产的语境中,如果底层人没有历史、不能说话,那么底层女性就被置于更深的阴影之中。作品中,巴吉瓦借纱丽店劳工钱德尔的妻子卡玛拉这一人物,再现了印度底层女性所正在承受的苦难生活。卡玛拉的悲剧命运是印度底层女性的悲剧,她们在遭受上层阶级剥削的同时又受到男性的束缚与迫害,无法掌控自己的命运。卡玛拉这一形象倾注着作家对这一群体真挚的同情与无奈。

卡玛拉是传统女性的典型代表,其女性身份不断被社会传统所定义和规训,在成长过程中缺乏主动选择的机会和能力,一直处于受宰制的状态。未婚时作为女儿的卡玛拉代替早逝的母亲成为家中的佣人,又随着嫂子的加入最终沦为家庭的累赘及家族婚姻的筹码。虽长期处于他人的摆布之中,卡玛拉仍尽力适应生活,努力做一名合格的妻子;但处在社会边缘的卡玛拉,早已在不知不觉中被剥夺了话语权,不再拥有尊严与自我,成为男权肆意践踏的玩物,挣扎在社会的至暗之处。她曾屈服于男权的秩序,在家暴面前默不作声,直到刚失业的丈夫竟将遭遇流产的她视为不祥之物,她才意识到自己只是家庭的劳工、丈夫的奴隶以及生育的工具,除此之外,毫无意义。卡玛拉对生活失去了期望:“她生气婆婆不在家,怨恨父母的去世,怨恨钱德尔让她天天独守空房。她啜泣着,怨恨所有人。”作家对她内心世界的描摹呈现出她的愤怒及其对自我身份的体悟,但她深深的悲伤和愤怒却找不到出口,正在她压抑的内心形成反抗的力量。原本活泼可爱的卡玛拉就这样一点点被生活撕裂,她开始酗酒,变得暴躁易怒,身材臃肿不堪,整日在街上疯癫地游荡,成为当地人唾弃的“肮脏女人”。酗酒是卡玛拉唯一主动选择的行为,而这一行为彻底消弭了她的主体性,这是一种有力的反讽。这一近乎毁灭性的选择也是一种极端的反抗,被逼入死角的卡玛拉化身赴火飞蛾,将怒火指向在家庭经济最困难时开除丈夫的旧东家卡普尔家族,但这次近乎毫无波澜的“反击”带给卡玛拉的却是警察粗暴的拘禁与惨无人道的轮奸,以及最终将她化成灰烬的血腥私刑。

长期以来,印度女性在社会中处于弱势地位,嫁妆制、殉葬制等陈规陋习无不造就着她们的血泪历史,但真正将她们内心的苦痛公之于众却是晚近的事。自20世纪初开始,随着民族独立运动、世俗化运动及女权运动的兴起,女性写作成为印度现当代文学中不可忽视的声音,以奈都夫人、娜扬塔拉·萨加尔(Nayantara Sahgal)、安妮塔·德赛(Anita Desai)、阿兰达蒂·罗伊(Arundhati Roy)、卡玛拉·达斯为代表的几代作家以崭新的女性视角描摹女性的生活,剖析印度男权文化对女性的压迫,传达女性的主体诉求。与西方女性主义文学相比,印度女性作家对社会的批判力度较轻,大部分作家并不想建构二元对立的性别关系,传统经典所塑造的理想女性及其蕴含的顺从与牺牲依然被珍视,这也是印度社会现实的反映。悉多、莎维德丽等理想女性依然在现实中被人们认可的时候,作家也难以完全摆脱传统观念的影响。但她们对女性内心世界的细致描摹使沉寂的女性发出声音,不再被历史和主流叙事遮蔽。

通过描摹卡玛拉这一底层女性的遭遇和内心感受,巴吉瓦深刻剖析了印度底层女性的苦难与困境。卡玛拉是印度底层女性争取主体性的悲观预设,更作为底层民众的一个极端特例,试探的是底层人失语深渊的不可测的深度。卡玛拉的结局容易使人联想到《简·爱》中的疯女人伯莎,这类疯癫的文学形象往往隐藏于父权背后。在借殉葬制将女性的生死归化为男性话语权力一环的印度,卡玛拉所有的言语与行动无一不被父权规范所阐释,她们的主体性诉求因此陷入不可抗力的压制,沦为“失声的呐喊”。勃朗特利用伯莎模糊了人与兽的边界,将超越法律的制约神谕化,而巴吉瓦则站在印度苦难民众的立场上,揭示的正是上层阶级隐藏的虚伪与暴戾,展现了印度底层女性苦难生活的刺骨之痛,凸显上层暴力有恃无恐的嚣张及其笼罩之下的绝对黑暗。

二、底层男性:上层幻梦的构建与破灭

《纱丽店》是底层人的悲剧,巴吉瓦刻画底层人痛苦与绝望的另一条线索是表现他们注定失败的奋争和反抗,揭示底层人对上层生活的美好憧憬与徒劳挣扎之间的宿命,凸显印度社会的残酷与不公。拉姆昌德是贯穿《纱丽店》的主要角色,他对上层社会的追求和幻灭反映了印度当代社会依然存在的难以僭越的阶级藩篱。

巴塔耶,图片源自Yandex

福柯在梳理了巴塔耶等人思想的基础上对“僭越”(transgress)加以阐释,提出“僭越”同“规训”密不可分,牵涉着界限、规范与惩罚,是与界限打交道的行为,界限与僭越由于本身所具有的复杂性而相互依存。原生家庭的悲剧、教育的缺失以及社会阶层的跌落,造成了拉姆昌德的社会边缘化。西瓦克纱丽屋既是拉姆昌德与外界接触的窗口,也是他庸碌生活的庇护所,作为一个封闭的空间界限区别又连结着拉姆昌德的现实与欲望。在执行两次外出任务中,拉姆昌德打开了越界的潘多拉魔盒。第一次上门推销,卡普尔家族的奢华生活在拉姆昌德面前构建起一幅咫尺间的幻影,他生活的热情重新被点燃,暗中计划改变现有的生活状态。他将英语看作改变自己失语状态甚至是跨越阶层的出口,然而不懈的学习并没有改变卡普尔家族太太小姐们的蔑视与讥讽。作为殖民者语言的英语在独立后的印度依然影响着人们的思维,界定着阶层之间的差异。“僭越行为迫使界限直面自己的内在消失,发现自己存在于自己所排斥的东西中。”作者描写了拉姆昌德掌握英语之后并没有改变命运,而是对自己的底层身份及与上等人的差异有了更深刻明晰的体认,这一反讽的语境,揭示出底层人改变命运的艰难。

部分印度人在某些方面的英国化使他们在某种意义上让殖民者感到放心,但这种英国化的背后也隐含着动摇权力关系的不确定性。英语在拉姆昌德的经历中前后扮演了两种角色:一方面它是西方话语霸权的工具,学习英语是拉姆昌德模仿攀附后殖民时代西方话语的代言人,即上层阶级的主要手段;而另一方面,拉姆昌德学习的英语也使他得以进入上层话语内部,洞视其背后的肮脏与虚伪。第二次出差,经理派他去催问请假许久的钱德尔,这让拉姆昌德见识了这片土地上的另一个极端世界,他看到刚刚被警察残暴轮奸后脆弱不堪的卡玛拉及其破败的住所。卡普尔家族与警察合谋的暴力撕下了上层的伪善面具,导致拉姆昌德对上层信仰的崩塌:“他的书,他的笔记本,还有他的牛津词典,趾高气扬地站在书架的最上层。‘印度乞丐’‘警察’‘菲利斯’‘佩吉’‘企鹅’‘潘迪特·贾瓦哈拉尔·尼赫鲁’一起向他狞笑着。”他的正义感和反抗精神被卡玛拉受到的非人虐待所激发,他试图向代表知识和理性的英文教授萨克迪瓦太太寻求伸张正义的可能性。但某些印度精英最多只能算是满足第一世界知识分子对他者声音好奇心的本土告密者。萨克迪瓦太太的拒绝意味着拉姆昌德探寻“发声”途径的努力又一次铩羽而归。拉姆昌德的僭越行动正如黑夜中的闪电一瞬而过,复归黑暗,但这次试探却让拉姆昌德看清横亘于两个世界之间的鸿沟,也认识到了自身的悲剧命运。

拉姆昌德幻梦的构建与破灭,揭示了印度底层人民的生存困境,即无论是对上层的模仿攀附还是空想权力与金钱的良心发现,抑或借疯癫伪装自身,他们都无法发出自己的声音,无力改变自身生存境遇。讽刺的是,上层社会往往利用道德、慈善、理性为其营造一座隔绝阶级通道的海市蜃楼,掩饰剥削与暴力。福柯认为,文学的职责就是要诉说那些被拒绝讲述的东西:最恶劣的、最私密的、最无可忍受的、最寡廉鲜耻的东西。巴吉瓦不留余地地扯下了权贵虚伪的面纱,但同时她也悲观地看到,在国家现有社会状态下,底层人民如同笼中鸟兽,他们得到解救的方式依旧只能是与自我和解,别无他法。

三、底层宿命:沉默的回归与屈从

巴吉瓦在《纱丽店》中以一种平实甚至有些幽默的笔触描绘底层人触目惊心的生活状态,形成鲜明的反讽风格。这种看似无动于衷的讽刺正来自她对底层人绝望命运的感同身受。她在着笔《纱丽店》之前,常常光顾邻家的纱丽店,与店员分享生活,深入了解了底层人的生活。纵观这部作品,可以看到巴吉瓦在印度底层人的问题上是悲观的,卡玛拉或拉姆昌德的苦难与挣扎只是这片平静城区激起的点点涟漪,而拉姆昌德们的主体性只能屈服于上层所掌控的秩序与权力之下,消失在沉默之中。

巴吉瓦对底层人生活状态的描摹不仅是当下的,也在日常叙事中引入了历史事件,强化了底层人命运的历史感。小说中故事发生的地点是阿姆利则,这里曾发生过震惊全印的锡克教武装分子暴乱以及之后英迪拉·甘地政府的“蓝星行动”,许多普通民众的家庭因此支离破碎。巴吉瓦将这一宏大的历史事件揉入人们最琐碎的生活中,将苦难日常化。小饭馆老板拉克汉的两个孩子就是在“蓝星行动”中被激进分子杀害的,丧子之痛成为这个家庭难以愈合的创伤,拉克汉不厌其烦地重复着和两个孩子最后一天的琐碎记忆。也正因此,他的听众拉姆昌德厌烦甚至“害怕”与之交谈。这个场景很容易引起中国读者的共鸣,拉克汉就像是印度的“祥林嫂”,沉浸在自我的痛苦之中,但在他人眼中,他却是个惹人厌恶的异类,拉克汉夫妇的言说最终陷入另一种形态的失声。斯皮瓦克认为“说话”需要说话人与聆听者共同完成,缺一不可;然而,拉克汉甚至无法向同在底层的拉姆昌德倾诉,他们的声音不能被听到,只能湮没在冷漠之中。

小说结尾,经历卡玛拉事件的拉姆昌德,愤而离开形如牢笼的西瓦克纱丽屋。然而他注定无力脱离这个社会的秩序,最终重返故地,生活回归了往日的安宁。只是这种重归平静的沉默,已不是源于对黑暗的无知,而是最终向绝望妥协和无力呼救。由平静回到“平静”,巴吉瓦以讽刺的笔调控诉着现有秩序的强大与难以撼动,书写着底层人最大的悲哀。对于“真正的”底层群体来说,无需代表且能够认知和言说自身的底层主体是没有的。巴吉瓦无意于理论家或政治家的工作,去试图干涉或改变底层人的生活路径,而是从作家和女性的感性视角,还原被掩饰的、被抹去的底层人最真实的生活状态,传达他们深埋于上层浮华光影之中的无声呐喊。

西瓦克纱丽屋就像阿姆利则旧城区之上的一个交汇点,连接着上层与底层,男性与女性,历史与现代。我们在这部作品中看到了纱丽的至美与底层人生活的至暗。有学者曾指出,巴吉瓦在《纱丽店》中展现了印度两个相矛盾的层面。而这种对立不仅存在于分属两个阶级的角色群体之间,巴吉瓦还将这种对立代入纵向的时间维度中,将回忆与现实明确地区分为两个世界。“通过对社会不同阶层及文化的整体观照,巴吉瓦展现着生命中的幽默、暴力,出离的严酷、精妙的知性以及冲动的誓约”,对于其笔下刻画的现实生活,巴吉瓦的情感则保持着警觉的克制,这种隐藏可以看作是作者遭受家乡动乱创伤后的应激反应。她几乎从不参加文学活动,排斥喧嚣的出版业,正如《给我讲故事》中“文学之神”被野蛮的出版市场所剥夺的女作家塞德娜一样,她的作品只孕育于发自内心的文字和感受。从斯皮瓦克的底层人理论视角,我们看到作家致力于揭示被浮华掩盖的底层苦难,用关涉沉默的故事代之发声,与库切“沉默哲学”的文学策略异曲同工。作为站在印度民族立场上的女性作家,巴吉瓦求索着底层民众的声音,在诉说女性苦难与印度底层人民生活困境方面,以其独特的生命体验,表达出难以抑制的关切与同情。美丽纱丽背后隐藏着针对女性和底层人的暴力。拉姆昌德离开纱丽店时愤怒的唾弃,玷污了店里一件银线装点的高级碧色纱丽,暗示着上层虚伪面孔的最终曝露以及后殖民时代印度发展的困境。美丑之间的极端对立使巴吉瓦所书写的苦难给人以直击心灵的震撼,细腻笔触流淌着的正是这位女性作家文字所特有的力量。

(原文载《外国文学动态研究》2021年第2期,“新作评论”专栏,由于篇幅有限,省略了原文中的脚注。)