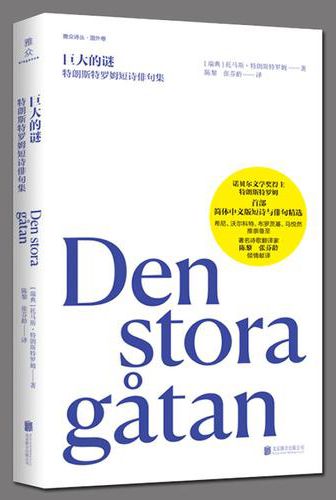

软时钟、麻袋网眼和无字信 ——我读《巨大的谜》

特朗斯特罗姆的诗歌中,时间并不是客观时间,而是主观和心理时间,是一种内心体验,是一种柏格森意义上的绵延。在柏格森看来,真正的实在是存在于时间之中不断变化运动着的“流”,即“绵延”。这种“流”不是任何实体意义上的流,而是各种状态、各种因素不断渗透、不断交替展现的过程,是一种不间断的、不可分割的活动。这种活动是心理的而非物质的,是自发的不可预见的而非被决定的。正是这股变幻莫测的“绵延”创造了宇宙万物。

捕捉时间从一个瞬间和下一个瞬间的流动,描述时间如何在自己之中失去和找回让诗人着迷。马上成为过去的现在正走向将来,用过去来充满当前。在这种交织的、连续的过程中,钟表像达利的绘画,开始变软,意识在其中可以入微和放大,大到足以环抱世界,并汇入生命的永恒。

在《回信》一诗当中,特朗斯特罗姆直接地提出他的时间咒语:时间不是直线,而是迷宫。 一封26年前抵达的信开启了一个自我发现之旅,记忆和真实在时间的迷宫里缠绕在一起。诗人站在一个有着五扇窗户的房子里。其中四扇对着清明的天空,而第五扇面向黑暗。就在那里,那封信出现了,还活着、呼吸着。像是从26年前直接穿过了一个洞来到今天。它是如何做到的?这是一个时间之谜。而时间本身也是一团谜。有时候星期二和星期三隔着一道宽阔的深渊,过去和未来在墙壁的另一面。信越堆越高,它们在时间断裂处等待回信。“我”想“我”将来会回复它们,将来有一天当“我”死去,或者远离此地。这些信中也许就隐藏着诗人所说的“巨大的谜”。这封信贯穿于不同的时间轴线,存在于连续的当下,却又去除了同时性,即它在结构上是分裂的。这种存在于连续的当下,又遗落在时间的逻辑之外的感觉在《一九一二年十二月晚上》又一次被重申。题目本身就是一个时间错乱的表征,12月的晚上居于时间的何处?在这个夜晚,一切都在“现在存活”……“现在压着我们”。

一个活的、移动的意识,是像蜘蛛网那样延展其知觉和空间占领的。时间之透明和滞重表现为空间里的“飞升”和“下沉”。空间在千万个小洞里保存着压缩的时间。而时间在绵延中像空间一样开合。比如上面提到的《回信》中,星期二和星期三隔着一道宽阔的深渊。在《路上的秘密》中,诗人在半梦半醒之际,发现自己站在一间包容了所有瞬间的屋子里。而《哀歌》中,生命中最后的一刻,意识在游走,它打开一道道门,经过车厢一样狭长而黑暗的空间,到达彼岸。

在《巨大的谜》中,有很多首描述睡眠和醒来的诗歌。睡眠是时间的黑暗地带,它也是流动的,不断扩容直到汇入永恒的黑暗当中。而生命和醒来就像是黑暗中突然的喷涌,雨、光、春天和爱情也是。诗人逗留在“寂静的星球”“黑暗的橄榄树间”“黑色的旅馆”和“时间的另一面”,在永夜的“黑暗里滑行”,当“光涌入”后,黑暗开始“倒计时”,而后,“太阳自屋后现身/站在街心/将它红色的强风/喷吐到我们身上”。诗人跟着“飘过屋顶的歌声醒来”,生命才展开自己,意识才进入有意识的身体。“涌入”“流泻”“喷发”“喷吐”“迸出”这样的词汇在与诗歌中弥漫的黑暗进行着斗争。在心理上拉长喷涌的时间,就是在挣脱沉睡和黑夜,抵抗死亡。与此同时,诗人在审美上制造各种障碍,用新奇的隐喻、错乱的搭配和陌异的情景来磨砺感官。当读到“饥饿是一幢大楼,在夜里动来动去”,读者动用了视觉、味觉、嗅觉、听觉等多种感官在时间和空间里去挖掘意义。可以说,这些意象和情景开发了读者创造性的感受力,使读者不得不在意象上和隐喻上花费更多的时间,这也是让人的有意识的生命在主观上得以延长的一个途径。

特朗斯特罗姆是一个心理学家。走进他的工作室的是精神病、神经症患者、青少年犯罪、残疾人和吸毒者,他们跟他吐露不堪的过往和灵魂的脆弱。他们出现在诗人的笔下毫不意外。诗人在60岁中风、失语,身体遭受重创,生物性脆弱使得他更容易与那些同样脆弱的人和事物结成同盟,达成某种神秘的共识和共情,同时,他对生命的有限和弹性有了更深的理解。写作成为一种自我疗愈、与死亡磋商的渠道以及深入到生命现象学的一扇门。诗歌中死亡的主题和意象比比皆是,死亡是胎记,是人们携带的一座坟墓,是每天我们都要演习的沉默而漆黑的夜晚。翻至书的封底,谢默斯·悉尼的一段短评精辟地概括了特朗斯特罗姆诗歌的一个重要特质:“特朗斯特罗姆的诗作令我们得以安于自身的不确定性”。这种不确定性正来自死亡无时无刻不在的关注。在此,我也加上一句,他的诗歌令我们安于自身的脆弱性。在他的诗歌中,有着“盲眼的风”“病入膏肓的人”和“分裂者”。抱残守缺是道家的智慧,这里说句题外话,这个成语为何被很多人解释为因循守旧?在道家的思想中,万物都有残缺,安于缺失,与之相处,化为优势才是“抱残守缺”的真意。在《正如孩童时》,诗人描述了自己中风的身体:

正如孩童时,一个巨大的侮辱

像麻袋突然套住你的头,

……

那无济于事——巨大的侮辱

盖住你的头你的躯干你的膝,

你只能偶尔动一下

无能领受春日的喜悦。

诗人不得不接受这个巨大的侮辱,对他来说,生活接下去就是要学会从“隐约透光的帽子”“麻袋网眼”和“针缝”里向外窥望。

失语对于诗人来说也是一种塞翁失马。它让诗人去反思语言的本质、表征和意义。失语后,人也许会真正理解世界;放弃文字,也许才能实现自我和自然以及世界之间个人化、超语言的沟通。在1996年后(诗人1991年中风),特朗斯特罗姆在不只一首诗歌中写到一个“无声的世界”,写到“四月与沉默”“管风琴沉默”“鼓号声沉默”“沉默的星座”。诗人甚至把沉默比作圣洁的教堂。不过,语言问题在特朗斯特罗姆失语之前就一直是他关注的问题,在失语之后,诗人更是对此进行了深入的思考。在《黑色明信片》《航空信》《未回复的信件》《致边境后面的友人》《墙面》中都有一封无法落笔、无法投递、无法阅读和无法回复的信。在《致边境后面的友人》中,我发现我的文字如此贫瘠,而无法下笔的思想和情感膨胀又膨胀,语言的苍白使我最终无言,我们能看到的、能表达的如此有限,诗人转而希望在经年之后,言外之意能超越信件抵达收信人。在《上海街道》中,我被无法解读的文字包围,成为一个彻头彻尾的文盲,但是我却读到了白蝴蝶,它是真理飞舞的一角。在《一九七九年三月》中,诗人前往为雪覆盖的岛屿,在那里:

荒野无字

空白的书页展向四方!

我在雪地上邂逅鹿的蹄印。

语言,而无字。

这白茫茫的荒野让人想到史蒂文斯的雪人和王维的空山,那里是一片未被语言开化或者说没有被符号表征污染的本真之地。在《夜之书的一页》中,诗人也表达了同样的思想,真理的彼岸没有脸孔,如同夜晚没有文字。特朗斯特罗姆极简主义风格和他的俳句其实就是对于他的语言观念的一种践行。在一首俳句中,诗人说,在拼错的人生里,美依然鲜活,如刺青。文字不能创造美,也不能妨碍美的表达。

在阅读这本诗集的时候,我在想,如果说诗人试图展现一个去除表征后的半透明的真相,那么经过翻译的诗歌又如何来抵达澄明之地呢?这双重的桎梏之下,译者如何起舞?如何忠实于原诗,且将它们翻译成汉语中的伟大诗歌。这对于中文译者来说是一个巨大的难题。我想,真相不可求,完美不可达。但译者能否熟练地驾驭两种语言、是否能创造一种统一的风格以及各种细微的选择是可以进行判断的。陈犁和张芬龄的翻译符合特朗斯特罗姆简洁的风格,这一点毋庸置疑。陈张二人对于意义的拿捏和精心打磨也是值得赞许的,其古典的雅致也令译诗醒目。

一个巨大的谜语,就在我们的身边静默。我们只有静默才能看到它的谜面。