1926年:鲁迅国民性话语的展开 ——以“马上日记”为中心

摘要:鲁迅1926年撰写的12篇杂文“马上日记”,是继《狂人日记》之后探索日记文体可能性的又一次尝试。这个杂文系列展现了杂文的即时性、现实性、个人性、针对性等特征。受日本学者安冈秀夫《从小说看来的支那民族性》一书的影响,“马上日记”展开了对中国国民性的批判和反思。鲁迅将安冈对“支那民族性”的体系性、批判性认识传达给中国读者,就“面子”(体面)与“淫风炽盛”两大问题对安冈的观点进行了阐发或驳斥。鲁迅并未否定安冈对中国国民性的认识,但在方法论层面批评其“穿凿附会”与“粗疏”。安冈的中国国民性论曾受到史密斯、威廉士等欧美学者的相关论述的影响,因此鲁迅与安冈的对话包含着多种视角之间的冲突。国民性认识甚至影响到1926年鲁迅对《阿Q正传》的再阐释。

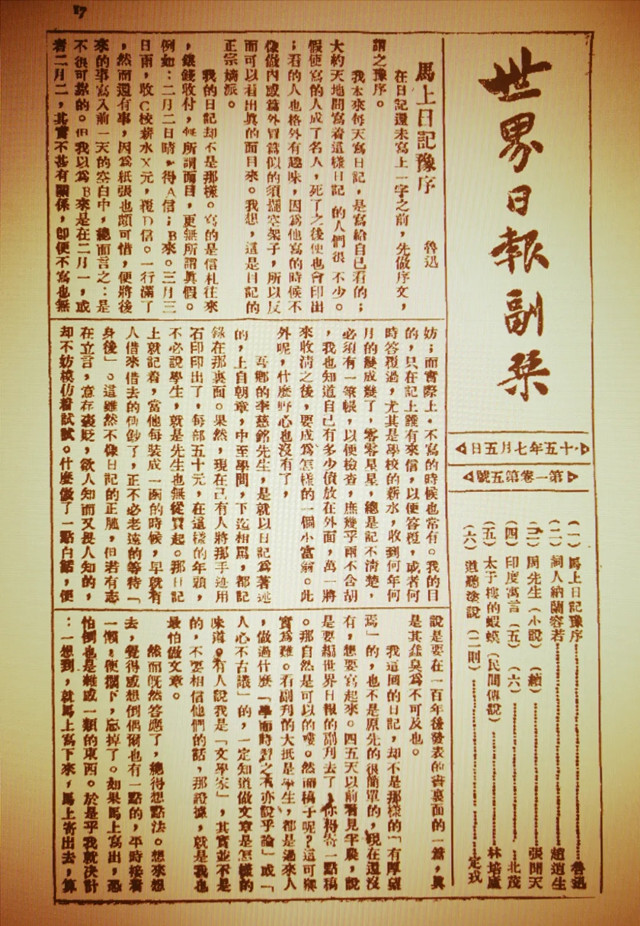

《世界日报副刊》发表的《马上日记豫序》

引言

本文论述的“马上日记”,指鲁迅1926年7月上旬至8月中旬在《世界日报副刊》和《语丝》周刊上发表的12篇“日记”,日期分别是6月25、26、28、29日,7月1—8日。这些“日记”本是因《世界日报副刊》编者刘半农约稿而写,发表时题为“马上日记”。同时《语丝》周刊编者李小峰也向鲁迅约稿,于是鲁迅以“政党会设支部,银行会开支店”[1]为由,中途将几篇“日记”在《语丝》周刊发表,题为“马上支日记”。具体说来,12篇中的前三篇(6月25、26、28日)和后两篇(7月7、8日)是《马上日记》,中间七篇(6月29日、7月1—6日)是《马上支日记》。当年10月,鲁迅将这些“日记”编入杂文集《华盖集续编》,分为三篇,即《马上日记》(前三篇)、《马上支日记》(中七篇)、《马上日记之二》(后两篇)。要言之,这些“日记”的写作、发表过程曲折,题目也不一致。为了便于论述,本文将三者统称为“马上日记”;用引号而不用书名号,是为了与前三篇“日记”的总题相区别。

“马上日记”名曰“日记”实为杂文,因此上文给“日记”二字加了引号。相应地,为了便于论述,下文把每篇日记的日期作为篇名使用。发表《马上日记》前,鲁迅在7月5日《世界日报副刊》上发表了《马上日记豫序》(收入《华盖集续编》时改题为“豫序”)。在该序中,鲁迅表示答应了刘半农的约稿后,“想来想去,觉得感想倒偶尔也有一点的,平时接着一懒,便搁下,忘掉了。如果马上写出,恐怕倒也是杂感一类的东西。于是乎我就决计:一想到,就马上写下来,马上寄出去,算作我的画到簿”[2]。可见,所谓“马上日记”就是对自己感想的即时记录。在鲁迅的“文体探索史”上,“马上日记”的写作具有多重意义。结合八年前创作的《狂人日记》来看,写“马上日记”是在继续探索日记文体的可能性。小说可以写成日记体,杂文同样可以。在此意义上,《豫序》与12篇“日记”,《狂人日记》小序与正文,具有相同的结构关系。鲁迅通过二者之间的张力,强化、丰富作品的主题。《豫序》也是鲁迅的“日记论”。他在其中介绍了“日记的正宗嫡派”、自己日记的流水账写法、同乡李慈铭的“以日记为著述”,然后说明“马上日记”的构想。结合鲁迅从前的《随感录》《忽然想到》等杂文系列来看,“马上日记”这个题目本身再次确认了杂文这种新兴文体的本质——即时性、现实性、针对性、个人性。“随感”“忽然想到”“马上”等词语表达的是短暂的时间状态,“感”与“想”都有特定的主体,相应地,“录”或“记”这种书写行为受到时间与主体的制约,会对文体形式提出要求。

包含《豫序》在内,“马上日记”的时间跨度为14天(6月25日至7月8日)。尽管和《随感录》《忽然想到》一样是系列杂文,但“马上日记”的写作时间集中,话题有连续性,整体性强。12篇“日记”中最突出的问题,是中国人的国民性。在《七月二日》《七月四日》中,鲁迅通过对日本学者安冈秀夫的专著《从小说看来的支那民族性》(下文简称《支那民族性》)的介绍、阐发或驳斥,正面论述了中国人的国民性。相关问题鲁迅研究界早有讨论,但研究者忽视了鲁迅无意中设置的“时间陷阱”,因此未能全面认识安冈秀夫,错过了对“马上日记”中的国民性问题做整体把握、进而重新认识1926年鲁迅国民性话语的机会。

一、“马上日记”中的国民性文本系列

《支那民族性》最初出现于《马上支日记》第三篇《七月二日》。该文开头曰:“午后,在前门外买药后,绕到东单牌楼的东亚公司闲看。这虽然不过是带便贩卖一点日本书,可是关于研究中国的就已经很不少。因为或种限制,只买了一本安冈秀夫所作的《从小说看来的支那民族性》就走了,是薄薄的一本书,用大红深黄做装饰的,价一元二角。”[3]继而介绍该书的基本内容,就“体面”问题进行发挥。《七月四日》则是讨论《支那民族性》所述中国菜与“淫风炽盛”问题。这样,《支那民族性》引发的国民性问题从两篇“马上日记”中凸显出来了。

但是,鲁迅实际购买《支那民族性》一书不是7月2日,而是6月26日。且看鲁迅6月26日的日记:

二十六日 晴。午后访品青并还书。访寿山,不值。往东亚公司买《猿の群から共和国まで》一本,《小説から見たる支那の民族性》一本,共泉三元八角。访小峰,未遇。访丛芜。下午得朋其信。得季野信。得李季谷信片。[4]

这一天,鲁迅不仅买了《支那民族性》,而且买了另一本日文书《猿の群から共和国まで》(《从猿群到共和国》)。后者为丘浅次郎所著,据李冬木的研究,丘浅作为日本现代进化论思想家,曾经对鲁迅的进化论观念产生影响[5]。《支那民族性》的书名鲁迅多写了一个“る”。书名在日文原版中就不统一。该书为套盒精装,封套、封面、内封第二页为“小説から見た支那の民族性”,内封第一页和书后版权页为“小説から見た支那民族性”,前者比后者多了一个“の”。书名准确翻译当为“从小说看到的支那民族性”或“由小说所见支那民族性”。

一个日期不准确,相关日期自然会受影响。6月26日的事情被写在《七月二日》中,《六月二十六日》中所述织芳送方糖的事,其实发生在6月24日。可见,“马上日记”中的日期并不准确。造成这种情形的原因,是“日记”的杂感文性质。“感”不会随时都有,提炼“感”并将其形于辞章也未必能够当日完成。对鲁迅来说,日期并不重要,重要的是“感”与对“感”的表达。按照他在《豫序》中的说明,即使是其生活日记(非“马上日记”)中的时间,也“不很可靠”——所谓“一行满了,然而还有事,因为纸张也颇可惜,便将后来的事写入前一天的空白中”。不仅如此,《豫序》还指出:“因为这是开首就准备给第三者看的,所以恐怕也未必很有真面目,至少,不利于己的事,现在总还要藏起来。愿读者先明白这一点。”结合“马上日记”来看,此言不虚,其中多次出现的许广平,就被“藏”在“H”“景宋”等名称后面。逻辑上,有“藏”即有“显”。“马上日记”因此具有了“创作”的主观性与目的性。

鲁迅购买《支那民族性》是6月26日而非7月2日——研究者已经注意到这一点[6],但没有深究其意义。这个购书时间非常重要,《七月二日》之前的五篇“日记”均写于该日之后,其中《六月二十五日》《六月二十八日》《七月一日》三篇均包含对国民劣根性的批判。据鲁迅日记,刘半农于6月18日晚登门约稿。鲁迅答应写稿,但当时并不知道写什么。他“想来想去”后决定写《马上日记》,6月25日撰写了《豫序》。《豫序》明言拟写的《马上日记》“现在还没有,想要写起来”,并说“如果写不出,或者不能写了,马上就收场”。26日鲁迅出门买书、访友,27日请医生为母亲治病,28日出门为自己取药并托李小峰将《豫序》寄给刘半农。结合这些情况来看,第一篇《六月二十五日》写于6月29日,其中写到十天前生病,而许寿裳领做医生的侄儿登门治病正是6月19日。“日记”写于6月29日却署“六月二十五日”,显然是为了与《豫序》结尾处的“一九二六年六月二十五日,记于东壁下”衔接。第二篇“日记”记述6月24日的事情却署“六月二十六日”,同样是为了使“日记”具有连续性。

那么,《七月二日》之前的三篇“日记”是怎样表现国民性的?先看《六月二十五日》,本篇第二段就写“生病”:

生病。——今天还写这个,仿佛有点多事似的。因为这是十天以前的事,现在倒已经算得好起来了。不过余波还没有完,所以也只好将这作为开宗明义章第一。谨案才子立言,总须大嚷三大苦难:一曰穷,二曰病,三曰社会迫害我。[7]

这里的“病”不仅是疾病本身,更是文化与身份的符号——“生病”成为确认“才子”身份的一种形式。鲁迅并非自命“才子”,而是用嘲讽的方式引出自己的病与相关的治疗、买药问题。对于整个“马上日记”系列来说,“生病”有结构性的意义。《六月二十八日》《七月二日》《七月八日》诸篇均涉及治病或买药。《六月二十五日》用“生病”“开宗明义”之后,主要记录三件事:梁启超请西医做肾切除手术,引起该用西医还是中医的争论;许寿裳领“Dr. H.”为我开药方,药房为我配药水;有人胡乱标点古文。三件事看似互无关联,但都包含着对国民劣根性的批判。现代医学曾经是鲁迅的专业,深刻地影响到他的文化观念。在这篇“日记”中,鲁迅从梁启超治病引起的中西医之争,得出“西方的医学在中国还未萌芽,便已近于腐败”的结论。这与他此前阐述的“染缸说”正相一致。一年多前,1925年3月18日,鲁迅在致许广平信中说:“中国大约太老了,社会上事无大小,都恶劣不堪,像一只黑色的染缸,无论加进什么新东西去,都变成漆黑。”[8]药房配药弄错药与水的比例,则是鲁迅厌恶的“马马虎虎”(不认真)。鲁迅视之为“特别国情”,批评曰:“这是人的问题。做事不切实,便什么都可疑。吕端大事不胡涂,犹言小事不妨胡涂点,这自然很足以显示我们中国人的雅量,然而我的胃痛却因此延长了。”古文标点者胡乱标点古文,正与药房的人胡乱配药相同。鲁迅对懒惰、巧滑、马虎这种国民劣根性的批判,将随意配药与胡乱标点古书联系起来。众所周知,鲁迅终生批判“马马虎虎”这种国民劣根性。

《六月二十八日》重复了《六月二十五日》的写作模式——记述的事项之间无直接关联,但同样在展示国民劣根性。鲁迅在文中记述出门的见闻:上午买药,看到街上挂满五色国旗、军警林立,有车队驶过。买药时他自带了药瓶,药房伙计却装糊涂、企图多收五分瓶钱,导致他“下等脾气又发作了”。离开药房时伙计依然客气地打招呼:“回见。不喝水么?”他回答:“不喝了。回见。”写到这里,鲁迅议论道:“我们究竟是礼教之邦的国民,归根结蒂,还是礼让。”离开药店后去访友,晚上读报,方知上午看到的车队是吴佩孚进北京。报上说吴佩孚27日已到长辛店,之所以等到28日入京,是因为幕僚张其锽算了一卦,“谓二十八日入京大利,必可平定西北。二十七日入京欠佳。吴颇以为然”[9]。本篇“日记”展示的礼让与迷信,都是鲁迅眼中的国民劣根性。后来,“不喝水么/不喝了”成为鲁迅笔下礼让的符号。历史小说《采薇》开头就写及礼让。“伯夷是向来最讲礼让的”,因此,即使是坐在台阶上晒太阳的时候,弟弟叔齐来找他,他也“在抬头之前,先站起身,把手一摆,意思是请兄弟在阶沿上坐下”。兄弟二人从养老堂逃往首阳山,途中遭华山大王小穷奇等五个强盗打劫,搜身时叔齐反应迟钝,小穷奇警告曰:“如果您老还要谦让,那可小人们只好恭行天搜,瞻仰一下您老的贵体了!”这里,老人的胆怯、迟钝被调侃为“谦让”(礼让)。兄弟二人太穷,强盗们一无所获,二人离去的时候,强盗们却垂首站在路边,同声问道:“您走了?您不喝茶了么?”伯夷和叔齐也且走且答:“不喝了,不喝了……”[10]《采薇》写于1935年,但构思是1926年年底在厦门完成的。设计《采薇》中的这个场景时,鲁迅大概记起了《六月二十八日》中的相同场景。鲁迅否定的当然不是礼让,而是“虚礼”——贪小钱未果、打劫落空之后的“礼让”。

《六月二十九日》的主体部分是有关《水浒传》的三条考证,但开头意味深长,写自己早晨因苍蝇在脸上爬来爬去醒来,回忆起两年前路过S州时的情景:“但我经过街上,看见一个孩子睡着,五六个蝇子在他脸上爬,他却睡得甜甜的,连皮肤也不牵动一下。在中国过活,这样的训练和涵养功夫是万不可少的。与其鼓吹什么‘捕蝇’,倒不如练习这一种本领来得切实。”[11]如果了解史密斯(一译斯密斯)的中国人论述,就能看到这段描写中的国民性印记。史密斯在《中国人气质》中把善于睡眠作为中国人“麻木”的表征之一。他写道:“横卧在三辆手推车之上,像蜘蛛一样脑袋朝下,嘴巴大张,口里含着一只苍蝇——如果以在这样的环境下入睡的能力为标准,通过考试招募一支军队的话,那么在中国会轻易地募到数以百万计,哦不,数以千万计的人。”[12]读过《中国人气质》且正在思考国民性问题的鲁迅,这样写自己的睡眠状态与苍蝇的关系,大概是与史密斯进行“潜对话”。无独有偶,在讨论中国菜与“嗜笋”的《七月四日》的开头,鲁迅再次写到自己早晨被苍蝇吵醒。

在上述三篇“日记”的延长线上,《七月二日》《七月四日》出现了。五篇“日记”构成了一个展示、批判国民性的文本系列。国民性问题在前三篇“日记”中是潜在的——潜在于鲁迅讲述的日常生活、社会事件之中;在后两篇中是显在的——被鲁迅用“国民性”“民族性”等概念通过与安冈秀夫等人的对话正面讨论。

“马上日记”共12篇,《七月四日》之前的占了8篇。从8篇“日记”各自所占篇幅来看,可以说共同的主题是国民性。8篇“日记”中,直接展示国民性问题的《六月二十五日》《六月二十八日》《七月二日》《七月四日》等都很长,而前两篇之间的《六月二十六日》很短,后两篇之间的《七月三日》同样很短。《六月二十六日》约五百字,用轻快的笔调介绍方糖的功效,近于“闲笔”,表明该篇是《六月二十五日》与《六月二十八日》之间的过渡。《七月三日》约四百字,开头就说“热极,上半天玩,下半天睡觉”[13],然后就身材高、文章长、挂国旗发几句议论,“闲笔”色彩更浓,显然也是在《七月二日》和《七月四日》之间发挥过渡作用。这样看来,鲁迅是为了避免国民性主题过于集中并保持“日记”的形式,写了两篇短“日记”进行调节。

要言之,安冈秀夫《支那民族性》一书对于“马上日记”的影响并非始于《七月二日》,而是始于第一篇“日记”。因此,6月25日写《豫序》时尚不知道“记”什么的鲁迅,才会从第一篇开始就展示国民性,并且最后在7月2日用虚拟的方式“购买”六天前就买到的《支那民族性》,将国民性问题推到前台。

回到最初提及《支那民族性》的《七月二日》,鲁迅交代购买该书的过程后写道:

傍晚坐在灯下,就看看那本书,他所引用的小说有三十四种,但其中也有其实并非小说和分一部为几种的。蚊子来叮了好几口,虽然似乎不过一两个,但是坐不住了,点起蚊烟香来,这才总算渐渐太平下去。

安冈氏虽然很客气,在绪言上说,“这样的也不仅只支那人,便是在日本,怕也有难于漏网的。”但是,“一测那程度的高下和范围的广狭,则即使夸称为支那的民族性,也毫无应该顾忌的处所,”所以从支那人的我看来,的确不免汗流浃背。只要看目录就明白了:一,总说;二,过度置重于体面和仪容;三,安运命而肯罢休;四,能耐能忍;五,乏同情心多残忍性;六,个人主义和事大主义;七,过度的俭省和不正的贪财;八,泥虚礼而尚虚文;九,迷信深;十,耽享乐而淫风炽盛。

“傍晚坐在灯下,就看看那本书”,当然是买书当天的事。第二节介绍的是《支那民族性》一书前四页的内容。原著第1—2页为“本书引用书目”,第3页为《卷头附言》(即鲁迅所谓“绪言”),第4页为目录。目录实质上是对“支那民族性”的体系性表述。结合这个目录来看,鲁迅在《六月二十八日》中记述的自带药瓶买药、药房伙计企图多收五分钱、离店时互相礼让、吴佩孚算命进京等,几乎是“过度的俭省和不正的贪财”“泥虚礼”“迷信深”(目录七、八、九)等国民劣根性的寓言。《七月二日》在整体介绍《支那民族性》后,着重讨论安冈所述第一种“支那民族性”(“过度置重于体面和仪容”),《七月四日》则是讨论《支那民族性》最后一章所述“耽享乐而淫风炽盛”问题。可见,两篇正面讨论国民性的“马上日记”与《支那民族性》一书的对话是结构性的。

在《七月四日》结尾处,鲁迅说,“从小说来看民族性,也就是一个好题目”[14],这不仅意味着对于国民性的强调,同时意味着方法论的认同——将小说作为研究国民性的材料、媒介。《六月二十五日》结尾处所列四条胡乱标点的古文,第四条即出自《水浒续集两种序》,《六月二十九日》的主体部分则是对《水浒传》相关资料的考释。此外,还应注意的是,《七月二日》《七月三日》结尾处均讽刺性地写及“马厂誓师再造共和纪念”。“共和”与“小说”“民族性”(国民性)一样,是鲁迅所购日文书《支那民族性》与《从猿群到共和国》书名中的关键词。也许,两本书都影响了“马上日记”的写作。

二、对话结构的形成与对话

鲁迅是在特殊的个人背景(中国小说史研究的学术背景与国民性思考的思想背景)上与《支那民族性》一书相遇的。这决定着他必然关注《支那民族性》并就相关问题与之对话。从1920年8月开始,鲁迅在北京大学、北京高等师范学校讲授中国小说史,1923年12月、1924年6月先后出版了《中国小说史略》上、下册。始于留日初期的国民性思考,“五四”时期因写小说、杂文而进一步加强,1925年前后则是鲁迅更多思考国民性的时期。他在该年三四月间与许广平的通信中,数次谈及国民性[15]。因为翻译厨川白村《出了象牙之塔》等书,日本的国民性问题也进入其视野,促使他思考中国国民性改造。他在1925年12月3日所作《〈出了象牙之塔〉后记》中说:“历史是过去的陈迹,国民性可改造于将来,在改革者的眼里,以往和目前的东西是全等于无物的。”[16]作为小说史研究者和国民性思考者的鲁迅,在东单的东亚公司看到日本人所著《从小说看来的支那民族性》时,必然眼睛一亮,并在买回家后“傍晚坐在灯下”开始阅读。

鲁迅一定会觉得这本书他买对了。对他来说,《支那民族性》一书提供了系统性的、具有历史纵深感的中国国民性体系。所谓“系统性”,是指该书概括的九种“支那民族性”——即该书目录中“总说”后面九章的题目。所谓“历史纵深感”,是指该书唤起的鲁迅对史密斯《中国人气质》的记忆。鲁迅在《七月二日》中介绍了安冈秀夫与《支那民族性》后,说:“他似乎很相信Smith的《Chinese Characteristies》,常常引为典据。这书在他们,二十年前就有译本,叫作《支那人气质》;但是支那人的我们却不大有人留心它。”此语指明了《支那民族性》与《中国人气质》的关系,同时表达了鲁迅二十年前阅读《中国人气质》的事实。在此意义上,鲁迅读《支那民族性》也是读《中国人气质》。当鲁迅阅读《支那民族性》并开始相关思考时,史密斯、安冈秀夫、鲁迅三者的对话结构随即形成。

从观点到材料,《支那民族性》确实受到史密斯《中国人气质》的影响。《支那民族性》书前的“本书引用书目”中,有三本英文著作:威廉士《中国》、史密斯《中国人气质》、卡鲁斯《中国思想》。“34种小说+3种英文著作”的并列方式,也呈现了《支那民族性》的基本构思:前者提供论据,后者提供观点。总体看来,安冈秀夫是选择、合并《中国人气质》所论26种“中国人气质”,补以威廉士《中国》等书中的个别观点,再加上自己的理解,归纳为九种“支那民族性”,以元明清小说为主要论据重新论证,写成《支那民族性》的[17]。关于《中国人气质》对安冈的影响,研究者已经统计出史密斯在《支那民族性》中出现的次数[18]。除了观点的借用,安冈的某些论据也出自《中国人气质》,如第四章《能耐能忍》从科举制度寻找中国人忍耐力强的根源,使用的高龄考生数据即出自《中国人气质》[19]。用文学作品研究国民性的方法,也是从《中国人气质》中借鉴的。史密斯认为:“在现阶段,我们和中国人的交往中,有三条了解中国社会生活的渠道——这就是研究他们的小说、民谣和戏剧。这些知识来源无疑有其价值,但是似乎还存在第四个,比前三者加起来还要珍贵,不过这个源泉不是对所有研究中国和中国人的作家都开放的。这就是在中国人自己的家里研究中国人的家庭生活。就像在农村比在城市更易于了解一个区域的地形图那样,在家庭中更易于了解人的气质。”[20]这里所谓的“渠道”实际上是两种:一是文学作品,二是现实生活。《中国人气质》是通过第二种“渠道”、立足于一个中国村庄写成的,但缺乏中国生活体验的研究者只有使用前一种“渠道”。安冈秀夫就是如此。他在《支那民族性》中说:“本书录入了小说概要,多有类似于引文的部分,书名也定为‘由小说所见……’之类,这是因为笔者本人赞同欧洲人的见解,即在了解支那人的社会生活及其特性方面,考察该国的小说、歌谣、戏剧是最佳途径。所以甚至使用了平日作为一种爱好而阅读的小说、戏剧等等。”[21]这里所谓的“欧洲人”显然指史密斯。观点、材料、研究方法等多方面的影响,意味着《支那民族性》是《中国人气质》的衍生物。

不过,《中国人气质》与《支那民族性》的差异也很大。前者论述比较零散(26种),后者的归纳更有概括性(9种);前者是基于实际中国生活经验的综合研究,后者主要用小说作为研究材料。更重要的差异是,两书对中国文化本质的认识不同,研究态度也不同。史密斯从宗教文化角度认识“中国人气质”,强调儒教在中国文化中的主导地位:“在中国,儒教是基础,所有的中国人都是儒教徒,就如同所有的英国人都是撒克逊人一样,在此基础上究竟要加上多少佛家和道家的观点、术语和实践,则因情况而定。”[22]但是,安冈秀夫认为中国文化中道教更具本质性:“儒教在形式上装饰性地养成了中国人的道德规范观念,但必须看到,那仅仅是止于形式与装饰。概言之,自古以来,实际统治支那人心的伦理思想,乃自出现于汉代文献直至今日根深蒂固的道教。”[23]在研究态度方面,史密斯中立、客观,而安冈偏于批判、讽刺,更多阐述中国人的国民劣根性。这种态度,安冈本人在《卷头附言》中已经做了说明。《卷头附言》很短,鲁迅摘译了其中的几句,现全译于此:

写毕本书,窃有所感者,乃对于支那民族性,短处之展示过多而长处之赞扬甚少,故对支那人怀有歉意。然如“观过知仁”一语所示,大约也有看似恶意罗列短处却因之暗示出其长处的情形。这样想来,便找到了些许理由,聊以自慰。

论述那种民族性之过程中,亦曾有回首看去不禁苦笑之事——唉?这也并非唯支那人如此吧,即便是在日本等地,大约也有很多无法漏网之同类。然而,一测那程度之高低和范围之广狭,则即使将其作为支那民族性而做特别宣扬,亦全无须顾忌之处。——这样改变了想法,继续写下去。[24]

关于鲁迅与史密斯《中国人气质》日译本的关系,李冬木在专著《鲁迅精神史探源:“进化”与“国民” 》中进行了详细考察。鲁迅留日时期读过《中国人气质》,但他留日长达七年半,究竟是读于留日时期的何时?张梦阳认为,“鲁迅1902年在东京弘文学院学习期间就已细读了史密斯的《中国人气质》,当然是涩江保的日译本,而非英文原本”[25]。李冬木考察涩江保日译本的出版情况,结合鲁迅的日语学习过程,认为“把鲁迅有系统地阅读并且参考《支那人气质》(即《中国人气质》——引者注)的时间,推测为1906年前后,也许更接近实际一些”[26]。两种看法都有道理。鲁迅在弘文学院学日语时即与许寿裳讨论中国国民性,1906年3月又为改变国民精神而弃医从文,因此,他留日期间持续阅读《中国人气质》是符合逻辑的。初到日本时日语能力有限,但日译本的汉字书名“支那人气质”已经足以吸引他,且日译本中有大量汉字,留日中国人还有自己的“和文汉读法”。关于当时《中国人气质》在留日中国人中的影响及其与鲁迅的关系,《河南》杂志第5期上的一幅插图可以提供一些新的信息。该期杂志1908年6月出版,正文前有两页美术插页,第一页为苏曼殊水墨画《嵩山雪月》,第二页为摄影《中国刑讯之肖像》。后者由三张照片构成,上为女子戴枷,中为升堂,下为行刑(众人围观砍头)。这三张照片本是《中国人气质》涩江保译本的插页[27],照片的排列、剪裁形式,表明这是从涩江保译本上复制过来的。由此可知《中国人气质》在当时的中国留学生界颇受关注。就《河南》杂志而言,该刊登载的社团、书刊广告中不时出现“国民”“国粹”“民气”等词,发表的文章中多有论述“种族”“种性”者。例证俯拾即是。周作人《哀弦篇》曰:“种性者,人群造国之首基,万事之所由起,而在文章亦著。以思想感情之异,则艺文著作,自趋于不同。凡百种人,莫不各具其特质,不可相紊。”[28]此时鲁迅正在为《河南》杂志写稿,正是在《河南》第5期上,他发表了《科学史教篇》。如果此时鲁迅已经读过《中国人气质》,那么照片会唤起他的阅读记忆,如果他尚未阅读(这种可能性较小),那么照片可能成为引导他阅读的契机。话说回来,无论是留日初期,还是1906或1908年,从写“马上日记”的1926年看来,三者的时间差并不重要。鲁迅留日时期曾经阅读《中国人气质》并深受其影响,这一点没有疑问。

关于鲁迅国民性话语与史密斯《中国人气质》的一致性,张梦阳、李冬木、范伯群与泽谷敏行诸位均有论述。早在1983年,张梦阳发表长文《鲁迅与斯密斯的〈中国人气质〉》,就专节探讨鲁迅从《中国人气质》一书中借鉴了哪些思想[29]。但观点的一致是因为受影响还是基于相同事实得出的相同看法,难于分辨。如范伯群、泽谷敏行所言:“我们也不能将青年时代鲁迅的一些真知灼见,全部说成是斯密斯给予他的影响。那么这里可以用得上一句中国谚语了:‘英雄所见略同。’”[30]应当注意,鲁迅在1926年7月前(即写《七月二日》前),从未提及《中国人气质》。《中国人气质》是借助《支那民族性》在鲁迅话语中复活、凸显的。在此意义上,《中国人气质》对鲁迅的影响就是《支那民族性》对鲁迅的影响。而且,前者的影响只能用共通性来说明,后者的影响却可以用藏书、实际发生的阅读与对话来证实。遗憾的是,因为鲁迅多次讽刺安冈,《支那民族性》与鲁迅国民性话语的共通性、对鲁迅的影响反倒被漠视。

如前所引,鲁迅在《七月二日》中翻译了《支那民族性》一书的目录(即“支那民族性”体系)。鲁迅说,“从支那人的我看来,的确不免汗流浃背”,表明他接受了安冈的认识。而其翻译行为本身,既意味着观点的认同,也意味着观点的传播。鲁迅希望中国读者通过译文了解安冈对“支那民族性”的认识,进而认识自我。鲁迅思考、批判中国国民性二十余年,但未曾有过系统的理论概括与表述,而他在《七月二日》中对《支那民族性》一书目录的翻译,可以看作这种概括与表述。在此意义上,安冈成了国民劣根性批判者鲁迅的代言人。

总体看来,鲁迅在思想观念、中国国民性认识方面,与安冈秀夫一致之处甚多。1918年8月鲁迅在致许寿裳信中说,“中国根柢全在道教”[31],这与安冈的认识一致。鲁迅深受进化论的影响,而进化论也是安冈的理论工具之一。《支那民族性》批评中国人的天命观:“在生存竞争激烈的人世间,必须努力开拓自己的命运之路——这种觉悟最重要。被极端的宿命观所操控是不行的。”该书论及中国人的忍耐力,又引用史密斯的亦褒亦贬的观点:“假如果真存在着适者生存的原理,那么,大概唯有具备此种气质的支那人,才确实是人类社会中最适宜生存者,前程无量。”[32]就中国国民性而言,安冈归纳的好面子、奴隶性、残忍性、事大主义、虚礼、迷信等,大都是鲁迅长期批判的。《支那民族性》第9章《迷信深》,列举的两个主要论据是风水与扶乩[33],而早在1918和1919年,鲁迅在《随感录》中就基于科学立场抨击扶乩等迷信行为。《支那民族性》对中国人之残忍、畏强凌弱的批判,也是鲁迅所认同的。1918年鲁迅在《狂人日记》中提出了“吃人”说,1925年5月10日在杂文《忽然想到·七》中,直接批判中国人的残忍与卑怯:“可惜中国人但对于羊显凶兽相,而对于凶兽则显羊相,所以即使显着凶兽相,也还是卑怯的国民。这样下去,一定要完结的。”[34]这些一致性,证明着安冈观点的真实性。介绍《支那民族性》的《七月二日》在《语丝》发表后,已经与鲁迅“失和”的周作人也购读《支那民族性》并撰文评论[35]。周作人斥责“支那通的那种轻薄卑劣的态度”,但并不否认安冈的观点,说:“我承认他所说的都的确是中国的劣点。”他甚至主张:“安冈的这本书应该译出来,发给人手一编,请看看尊范是怎样的一副嘴脸,是不是只配做奴才?”[36]

共通性姑且不论,这里回到《七月二日》《七月四日》,看看鲁迅与安冈的直接对话。在前者中,鲁迅围绕“体面”(面子)大发议论,这是因为史密斯和安冈都把“体面”看作“支那人的重要的国民性所成的复合关键”。在鲁迅看来,中国人日常生活、政治生活、思想文化中名与实、表与里的背离与错位,都可以归结为“体面”问题。参照《中国人气质》与《支那民族性》可知,鲁迅是综合了两书的观点做进一步发挥,但后者的影响更大。“做戏的虚无党”之说与史密斯对于“面子”表演性质的揭示有关,而“体面”在文化、政治、国际关系等领域的普遍化,则是安冈的论述:

要言之,可以说支那人乃生于体面、死于体面之国民。而且,其体面癖、面子癖会立刻转变为虚礼,转变为空言,转变为卖弄才学,转变为虚张声势,转变为伪君子,转变为冒牌愤世嫉俗者,因而,该国社会中弥漫着一种无法忍受的腐败气息。关于这些问题,打算反复论述,尤其是面对由体面癖而生的支那政治家的对外态度,即使是吾国人,至今也已屡次中招。即,他们面对外国人提出的某种要求,即使十分明白最终必须允诺的道理,或者知道那是大势所趋,但只是专注于保持体面,没完没了地左推右挡,总也不肯说出“同意”二字。掌握了与支那人交涉诀窍的外国政治家,避免生硬地损伤支那人所看重的面子,表面上设计出好像是维持其体面的形式,实质上巧妙地达到关键性的目的。在公开的条约之外缔结密约,正是方法之一。[37]

显然,安冈这种论述与鲁迅的相关认识一致。范伯群与泽谷敏行在论述《七月二日》中鲁迅所谓外国人用“面子”对付中国人时认为,“鲁迅觉得斯密斯把这个‘秘诀’揭穿了。他用自己的著作提醒了中国人。让中国人看穿外国人的‘把戏’”[38]。实际揭穿这种“秘诀”的是安冈而不是史密斯。鲁迅是在读了《支那民族性》(并非《中国人气质》)后写出《七月二日》的。概言之,《七月二日》是鲁迅通过介绍《支那民族性》并与史密斯、安冈对话完成的点与面结合的中国国民性论,其中包含着不同国家、不同时代学者的差异性视角。

《七月四日》依然是与安冈的对话。话题来自《支那民族性》第10章《耽享乐而淫风炽盛》。安冈认为中国人比日本人爱吃竹笋,“也许是因为那挺然翘然的姿势,引起想象来的罢”,鲁迅对此给予辛辣讽刺。这种讽刺常常被研究者作为鲁迅否定安冈中国国民性论的根据,但阅读相关文本会发现,问题十分复杂。安冈从饮食角度阐明“淫风炽盛”的论据共七条,鲁迅讽刺、调侃的仅仅是第四条[39]。安冈所谓“挺然翘然”并非严肃的学术判断,而是半开玩笑式的修辞性表述,这种语感从鲁迅的译文中也能体会。而且,鲁迅在《七月四日》中并非仅仅讽刺安冈,而是将威廉士的“好色国民说”与安冈的“嗜笋说”并而讽之。“这好色的国民”是安冈从威廉士《中国》中引用的。更为重要的是,鲁迅否定了安冈对“嗜笋”的解释,但并未否定其“淫风炽盛”的结论。相反,鲁迅在强调竹笋“虽‘挺然翘然’,和色欲的大小大概是没有什么关系的”之后,话锋一转:“然而洗涮了这一点,并不足证明中国人是正经的国民。要得结论,还很费周折罢。”“要证明中国人的不正经,倒在自以为正经地禁止男女同学,禁止模特儿这些事件上。”这意味着鲁迅认同安冈的“淫风炽盛”说,而且另找证据以“证明中国人的不正经”。其证据之一“禁止男女同学”,正与安冈的认识具有相同的逻辑。安冈认为中国的“七岁不同席”、男女夫妇之别只是表面现象,刻意区分反而易于引发不道德事件[40]。

不仅如此,安冈的“饮食/国民性”思考方法也被鲁迅接受。对安冈的“食物论”,鲁迅是认真对待的。他在《七月二日》结尾处写道:“夜,寄品青信,托他向孔德学校去代借《闾邱辨囿》。”此语何意?答案在《七月四日》开头:“品青的回信来了,说孔德学校没有《闾邱辨囿》。”“也还是因为那一本《从小说看来的支那民族性》。因为那里面讲到中国的肴馔,所以也就想查一查中国的肴馔。”原来他要用《闾邱辨囿》来验证安冈的论述。书未借到,并不影响鲁迅理解食物与国民性的关系。他在《七月四日》中说:“我以为中国人的食物,应该去掉煮得烂熟,萎靡不振的;也去掉全生,或全活的。应该吃些虽然熟,然而还有些生的带着鲜血的肉类……”这里,鲁迅描述的“食物”是刚健、充满生命力的国民性(非奴隶性)的符号。他描述“中国菜”时,还使用了朴素的阶级论视角:“近年尝听到本国人和外国人颂扬中国菜,说是怎样可口,怎样卫生,世界上第一,宇宙间第n。但我实在不知道怎样的是中国菜。我们有几处是嚼葱蒜和杂合面饼,有几处是用醋,辣椒,腌菜下饭;还有许多人是只能舔黑盐,还有许多人是连黑盐也没得舐。”这种视角正是安冈在《支那民族性》中使用的。该书从“支那料理”论述中国人的俭省,将“中流以上”的饮食与“下等社会”的饮食区分开来,指出中下等中国人的俭省超出了日本人的想象[41]。

在《七月四日》结尾处,鲁迅说:

中国人总不肯研究自己。从小说来看支那民族性,也就是一个好题目。此外,则道士思想(不是道教,是方士)与历史上大事件的关系,在现今社会上的势力;孔教徒怎样使“圣道”变得和自己的无所不为相宜;战国游士说动人主的所谓“利”“害”是怎样的,和现今的政客有无不同;中国从古到今有多少文字狱;历来“流言”的制造散布法和效验等等……可以研究的新方面实在多。

这段话是对《七月二日》和《七月四日》的总结,也是对五篇“马上日记”构成的国民性批判系列文本的总结。在这里,国民性问题被拓展到更大的中国思想文化领域。早就指出“中国根柢全在道教”的鲁迅,提出了“道士思想”问题。在此意义上,鲁迅理解的国民性实质是“道教国民性”。上面这段话提出的问题后来被具体表现在《采薇》《出关》《非攻》等小说中。这些小说的写作计划,正是鲁迅1926年秋天在厦门制订的[42]。《故事新编》中的多篇小说,都包含着鲁迅对国民性的新思考。这样,安冈的“从小说来看支那民族性”,被鲁迅转换成“用小说来表现中国国民性”。

三、鲁迅对《阿Q正传》的再阐释

“马上日记”和“随感录”“忽然想到”一样,严格说来不成其为文题,因为它们可以是无限量文章的标题。鲁迅在《豫序》中对“马上日记”写法的说明——“一想到,就马上写下来,马上寄出去”,赋予了“马上日记”开放的结构和无限的辐射范围。此后,其一切“马上”记录下来的杂感均可名之曰“马上日记”,写上日期以示区别即可。同时,读者也获得了一种自由,可以把此后鲁迅那些有题目的杂文作为“马上日记”来阅读。实际上,考虑到鲁迅1926年年底(12月3日)在厦门写的《〈阿Q正传〉的成因》,其主题与国民性直接相关,也可看作一篇“马上日记”。阅读此文,才能全面理解鲁迅1926年的国民性话语。

在鲁迅这里,《阿Q正传》曾经两次诞生:第一次作为小说诞生,第二次作为国民性文本诞生。对《阿Q正传》来说,鲁迅是创作者也是阐释者。在他的阐释过程中,这部小说的国民性文本性质及其与鲁迅国民性思想的关系进一步凸显出来。《阿Q正传》1922年2月12日在《晨报副刊》上连载完毕,三年后鲁迅第一次公开谈论这篇小说。因读者批评《阿Q正传》“写捉拿一个无聊的阿Q而用机关枪,是太远于事理”,1925年5月14日,鲁迅举段祺瑞政府用机关枪阻止学生请愿为例,说:“先生!你想:这是十三年前的事呵。那时的事,我以为即使在《阿Q正传》中再给添上一混成旅和八尊过山炮,也不至于‘言过其实’的罢。”[43]这次解释主要谈真实性,未涉国民性。鲁迅提出《阿Q正传》中的国民性问题,是在同月26日所作《〈阿Q正传〉序》中涉及“现代的我们国人的魂灵”或“沉默的国民的魂灵”。之所以谈及国民性,主要原因在于该序是为《阿Q正传》俄文译本而作,即鲁迅意识到阿Q会被俄国读者作为中国人来认识。不过,在这篇序言中,鲁迅没有使用“国民性”概念,而且其表述伴随着犹豫和不确定性:“我虽然已经试做,但终于自己还不能很有把握,我是否真能够写出一个现代的我们国人的魂灵来。”[44]鲁迅的疑惑,呈现了其国民性思想与《阿Q正传》的复杂关系。首先,《阿Q正传》内部的国民性问题是复杂的。精神胜利、欺软怕硬、健忘麻木等国民劣根性在阿Q身上多有体现,但他身上也有与国民劣根性对立的革命性,鲁迅说:“中国倘不革命,阿Q便不做,既然革命,就会做的。”[45]其次,鲁迅的国民性思想并没有完全体现在《阿Q正传》中,某些内容与《阿Q正传》有关,却并非直接体现在阿Q这个人物形象上,须通过这篇小说与鲁迅其他作品的关联或者通过鲁迅的阐释,才能理解。小说结尾处阿Q被枪毙就是如此。为何是枪毙而不是砍头?小说的解释是:“至于舆论,在未庄是无异议,自然都说阿Q坏,被枪毙便是他的坏的证据;不坏又何至于被枪毙呢?而城里的舆论却不佳,他们多半不满足,以为枪毙并无杀头这般好看;而且那是怎样的一个可笑的死囚呵,游了那么久的街,竟没有唱一句戏:他们白跟一趟了。”[46]这段叙述须结合鲁迅在《娜拉走后怎样》中对“看客”的批判来理解:

群众,——尤其是中国的,——永远是戏剧的看客。牺牲上场,如果显得慷慨,他们就看了悲壮剧;如果显得觳图片,他们就看了滑稽剧。北京的羊肉铺前常有几个人张着嘴看剥羊,仿佛颇愉快,人的牺牲能给与他们的益处,也不过如此。而况事后走不几步,他们并这一点愉快也就忘却了。

对于这样的群众没有法,只好使他们无戏可看倒是疗救,正无需乎震骇一时的牺牲,不如深沉的韧性的战斗。[47]

《娜拉走后怎样》写于《阿Q正传》完稿一年后,上面这段话是鲁迅无意中给《阿Q正传》结尾做的注释。他让阿Q被枪毙而不是被砍头,是为了让“看客”“无戏可看”,向“看客”复仇并疗救“看客”。也就是说,批判“看客”的意识决定着《阿Q正传》结尾的构思。不过,单独阅读《阿Q正传》是看不到这种批判的,须将小说置于鲁迅作品的体系中,与《娜拉走后怎样》等文章结合起来才能看到。

鲁迅从1925年开始将《阿Q正传》作为国民性批判文本来解释。1926年六七月间,鲁迅在“马上日记”中集中思考、讨论了国民性问题。在这个背景上,鲁迅1926年年底写《〈阿Q正传〉的成因》时,国民性就是题中应有之义。这一次,他由《阿Q正传》引申出了新的国民性问题——残忍性。这依然与小说的结尾有关,鲁迅此文最后解释“大团圆”结局:“其实‘大团圆’倒不是‘随意’给他的;至于初写时可曾料到,那倒确乎也是一个疑问。我仿佛记得:没有料到。不过这也无法,谁能开首就料到人们的‘大团圆’?不但对于阿Q,连我自己将来的‘大团圆’,我就料不到究竟是怎样。”“但阿Q自然还可以有各种别样的结果,不过这不是我所知道的事。”文章到这里本应结束,然而鲁迅笔锋一转:“先前,我觉得我很有写得‘太过’的地方,近来却不这样想了。中国现在的事,即使如实描写,在别国的人们,或将来的好中国的人们看来,也都会觉得grotesk。我常常假想一件事,自以为这是想得太奇怪了;但倘遇到相类的事实,却往往更奇怪。在这事实发生以前,以我的浅见寡识,是万万想不到的。”[48]接着讲了两件事,均与死刑有关。第一件是两名行刑者用手枪近距离枪毙一个强盗,居然打了七枪;第二件是11月23日北京《世界日报》报道的刀铡杜小栓子。鲁迅从这两件事情中看到了残酷,也看到了中国的古老、难以改变。他摘录了《世界日报》的报道后,说:“许多读者一定以为是说着包龙图爷爷时代的事,在西历十一世纪,和我们相差将有九百年。”[49]这两件事与《阿Q正传》的关系显然在于阿Q的死法。相形之下,鲁迅大概觉得阿Q的死法太文明了,未能表现出国民劣根性中的残忍。如果鲁迅在1926年写《阿Q正传》的结尾,他也许会陷入两难境地:是让阿Q死得文明一些,让“看客”无戏可看?还是让阿Q死得野蛮一些,以呈现国人的残忍?所谓“阿Q自然还可以有各种别样的结果”,就包含这种思考。《阿Q正传》已发表数年且被译为外文,鲁迅无法改写阿Q的死法以表现“残忍”,但他在《〈阿Q正传〉的成因》中回望“大团圆”,补叙了类似的残忍故事。这样,《阿Q正传》成为鲁迅思考、阐述国民性问题的媒介。

余论:鲁迅对安冈秀夫的批评

“马上日记”的最后一篇是《七月八日》。鲁迅在《豫序》中声明,“如果写不出,或者不能写了,马上就收场”,但此篇表明其“收场”是有构思的。此篇开头写补牙,与第一篇《六月二十五日》将“生病”作为“开宗明义章第一”形成了呼应。此篇主要谈两件事。一是密斯高来访,鲁迅拿出珍藏的河南特产方糖(柿霜糖)招待,密斯高详述柿霜糖的来源和功效,鲁迅才想起她是河南人,于是发议论:“请河南人吃几片柿霜糖,正如请我喝一小杯黄酒一样,真可谓‘其愚不可及也’。”“茭白的心里有黑点的,我们那里称为灰茭,虽是乡下人也不愿意吃,北京却用在大酒席上。卷心白菜在北京论斤论车地卖,一到南边,便根上系着绳,倒挂在水果铺子的门前了,买时论两,或者半株,用处是放在阔气的火锅中,或者给鱼翅垫底。”[50]这样,鲁迅从吃柿霜糖引申出辩证法与相对论的问题。“日记”就第二件事(做学问)发表的讽刺性议论就基于这种辩证法:“凡物总是以希为贵。假如在欧美留学,毕业论文最好是讲李太白,杨朱,张三;研究萧伯讷,威尔士就不大妥当,何况但丁之类。”“待到回了中国,可就可以讲讲萧伯讷,威尔士,甚而至于莎士比亚了。”可见,“马上日记”系列是结束于方法论思考的。1957年3月,毛泽东在党的宣传工作会议上谈及鲁迅杂文,说:“鲁迅后期的杂文最深刻有力,并没有片面性,就是因为这时候他学会了辩证法。”[51]《七月八日》表明1926年的鲁迅已有自觉的辩证法意识。

写毕“马上日记”一个半月后,1926年8月26日,鲁迅离开北京。后辗转厦门、广州,定居上海,但他一直没有忘记“马上日记”与《支那民族性》。如前所述,1926年底在厦门构思的多篇历史小说与《七月四日》的结尾直接相关。而《支那民族性》及其“嗜笋”说,他晚年数次提及。1933年10月写给陶亢德的信谈及《支那民族性》:“这种小册子,历来他们出得不少,大抵旋生旋灭,没有较永久的。其中虽然有几点还中肯,然而穿凿附会者多,阅之令人失笑。”“要之,日本方在发生新的‘支那通’,而尚无真‘通’者,至于攻击中国弱点,则至今为止,大概以斯密司之《中国人气质》为蓝本,此书在四十年前,他们已有译本,亦较日本人所作者为佳,似尚值得译给中国人一看(虽然错误亦多),但不知英文本尚在通行否耳。”[52]1935年3月,鲁迅为内山完造《活中国的姿态》一书写序时说:“明治时代的支那研究的结论,似乎大抵受着英国的什么人做的《支那人气质》的影响,但到近来,却也有了面目一新的结论了。一个旅行者走进了下野的有钱的大官的书斋,看见有许多很贵的砚石,便说中国是‘文雅的国度’;一个观察者到上海来一下,买几种猥亵的书和图画,再去寻寻奇怪的观览物事,便说中国是‘色情的国度’。连江苏和浙江方面,大吃竹笋的事,也算作色情心理的表现的一个证据。”[53]在这里,鲁迅否定安冈,但基本认可并推荐史密斯《中国人气质》。他在去世前不久撰写的《 “立此存照”(三)》中说:“我至今还在希望有人翻出斯密斯的《支那人气质》来。看了这些,而自省,分析,明白那几点说的对,变革,挣扎,自做工夫,却不求别人的原谅和称赞,来证明究竟怎样的是中国人。”[54]

然而,如前文所论,在对中国文化本质、各类中国国民劣根性的认识方面,鲁迅与《支那民族性》多有一致。那么,延续近十年的对“嗜笋”说的讥讽究竟意味着什么?从上引致陶亢德信看来,鲁迅否定的不是安冈的“支那民族性”论述,而是其“攻击”的态度与“穿凿附会”的论证方法。鲁迅本人对国民劣根性的批判,是以对中国人的爱为前提的,因此他无法接受安冈的帝国主义立场和“攻击”式的研究姿态。从《故事新编》的构思与《七月四日》结尾的关系来看,鲁迅在《理水》《铸剑》《非攻》等作品中表现奉献、刚健等民族精神,可以理解为对以国民性研究为手段的外来“攻击”的反攻。这也意味着晚年鲁迅用积极的眼光全面看待中国国民性,而不是像从前那样更多关注劣根性。关于日本“支那通”的研究方法,鲁迅后来在《且介亭杂文二集·后记》(1936年元旦完稿)中又有涉及:“《活中国的姿态》的序文里,我在对于‘支那通’加以讥刺,且说明日本人的喜欢结论,语意之间好像笑着他们的粗疏。然而这脾气是也有长处的,他们的急于寻求结论,是因为急于实行的缘故,我们不应该笑一笑就完。”[55]这里的“喜欢结论”“粗疏”,均与“穿凿附会”类似,是方法论层面的问题。安冈的“嗜笋”说是这种论证方法的极端例证。

鲁迅批评的“喜欢结论”及由此导致的“穿凿附会”,正是《支那民族性》作为学术著作的最大缺陷。早在《七月四日》中,鲁迅已经谈到“结论”如何下的问题,即所谓“然而洗刷了这一点,并不足证明中国人是正经的国民。要得结论,还很费周折罢”。这样看来,《七月八日》对辩证法、相对论的思考,亦与鲁迅否定《支那民族性》的论证方法有关。安冈论述的第一种“支那民族性”是“过度置重于体面和仪容”,他举的例子是子路“结缨而死”,但子路“结缨而死”主要是气节、身份使然——所谓“君子死,冠不免”,与“体面”有关但主要不是这个问题。安冈的解释有“穿凿附会”之嫌。鲁迅购买《支那民族性》一年前的1925年3月18日,在致许广平信中也谈及子路的“结缨而死”,解释为“迂”:“掉了一顶帽子,又有何妨呢,却看得这么郑重,实在是上了仲尼先生的当了。仲尼先生自己‘厄于陈蔡’,却并不饿死,真是滑得可观。”[56]所以,他从《支那民族性》中读到子路“结缨而死”时,大概就有了“异和感”。晚年鲁迅依然是在“迂”的思路上理解子路“结缨而死”。《在现代中国的孔夫子》(1935)写及子路:“和敌人战斗,被击断了冠缨,但真不愧为由呀,到这时候也还不忘记从夫子听来的教训,说道‘君子死,冠不免’,一面系着冠缨,一面被人砍成肉酱了。”[57]安冈在论述第三种“支那民族性”(“能耐能忍”)时,第一个“极端的例证”是《西游记》中孙悟空被压在五行山下五百年被唐三藏救出的故事[58]。这其实不符合孙悟空的性格特征。“能耐能忍”原文为“気が長くて辛抱強い事”,直译当为“慢性子、有忍耐力”。鲁迅译为“能耐能忍”,简洁传神。对《支那民族性》来说,“穿凿附会”的问题是先天性的。严格说来,“民族性”是现代性的问题,而那些小说是现代民族国家形成之前创作的,在这二者之间建立联系是方法论的冒险。

《且介亭杂文二集·后记》的写作时间比《内山完造作〈活中国的姿态〉序》晚了约九个月。这篇后记中的“这脾气是也有长处的……我们不应该笑一笑就完”一语,表明鲁迅在将自己对安冈的批评相对化。实际上,十年之间数次提及安冈,已经表明《支那民族性》一书给鲁迅留下的记忆之深。

注释:

[1] 鲁迅:《马上支日记·小序》,《鲁迅全集》第3卷,人民文学出版社2005年版,第339页。这里的“支店”为日语借词,意思是“支行”。

[2] 鲁迅:《马上日记·豫序》,《鲁迅全集》第3卷,第325—327页。文中所引《马上日记·豫序》均出于此。

[3] 鲁迅:《马上支日记·七月二日》,《鲁迅全集》第3卷,第343—346页。文中所引《马上支日记·七月二日》均出于此。

[4] 鲁迅:《日记十五(一九二六)》,《鲁迅全集》第15卷,第625页。

[5][26][27] 李冬木:《鲁迅精神史探源:“进化”与“国民” 》,(台北)秀威资讯2019年版,第51—163页,第232页,第185—193页。

[6][35] 参见黄乔生:《中国菜与性及与中国国民性之关系略识——从鲁迅〈马上支日记〉中的两段引文说起》,《鲁迅研究月刊》2009年第1期。

[7] 鲁迅:《马上日记·六月二十五日》,《鲁迅全集》第3卷,第327—330页。文中所引《马上日记·六月二十五日》均出于此。

[8][56] 鲁迅:《两地书·四》,《鲁迅全集》第11卷,第20页,第21页。

[9] 鲁迅:《马上日记·六月二十八日》,《鲁迅全集》第3卷,第331—335页。文中所引《马上日记·六月二十八日》均出于此。

[10] 鲁迅:《采薇》,《鲁迅全集》第2卷,第408、418、419页。

[11] 鲁迅:《马上支日记·六月二十九日》,《鲁迅全集》第3卷,第339—342页。文中所引《马上支日记·六月二十九日》均出于此。

[12][20][22] 亚瑟·亨·史密斯:《中国人气质》,张梦阳、王丽娟译,敦煌文艺出版社1995年版,第66页,第6页,第221页。

[13] 鲁迅:《马上支日记·七月三日》,《鲁迅全集》第3卷,第346—347页。文中所引《马上支日记·七月三日》均出于此。

[14] 鲁迅:《马上支日记·七月四日》,《鲁迅全集》第3卷,第347—351页。文中所引《马上支日记·七月四日》均出于此。

[15] 参见鲁迅:《两地书·八》,《鲁迅全集》第11卷,第32页;鲁迅:《两地书·一○》,《鲁迅全集》第11卷,第40页。

[16] 鲁迅:《〈出了象牙之塔〉后记》,《鲁迅全集》第10卷,第270页。

[17] 第三本英文著作与《从小说看来的支那民族性》一书的关系待考。该书当为《中国思想:对中国人世界观之主要特征的阐释》(Poul Carus, Chinese Thought: An Exposition of the Main Characteristic Features of the Chinese World-Conception, Chicago: The Open Court Publishing Company, 1907),似无中文和日文译本。

[18] 参见范伯群、泽谷敏行:《鲁迅与斯密斯、安冈秀夫关于中国国民性的言论之比较》,《鲁迅研究月刊》1997年第4期。

[19] 参见史密斯:《中国人气质》,第12—13页;安冈秀夫『小説から見た支那民族性』(聚芳閣,1926年)53頁。

[21] 安冈秀夫『小説から見た支那民族性』,5—6頁。“欧洲人”为“美国人”之误。

[23][32][33][40][41][58] 安冈秀夫『小説から見た支那民族性』,95頁,44、64頁,144、150頁,170頁,103—108頁,50頁。

[24] 安冈秀夫『小説から見た支那民族性』。译文尽量靠近鲁迅译文的语言风格。“观过知仁”出自《论语·里仁》的“观过斯知仁矣”一语。

[25] 张梦阳:《译后评析》,《中国人气质》,第283—284页。

[28] 独应(周作人):《哀弦篇》,《河南》第9期,1908年12月15日。

[29] 参见张梦阳:《鲁迅与斯密斯的〈中国人气质〉》,《鲁迅研究资料》第11辑,天津人民出版社1983年版。

[30][38] 范伯群、泽谷敏行:《鲁迅与斯密斯、安冈秀夫关于中国国民性的言论之比较》。

[31] 鲁迅:《180820致许寿裳》,《鲁迅全集》第11卷,第365页。

[34] 鲁迅:《忽然想到·七》,《鲁迅全集》第3卷,第64页。

[36] 周作人:《支那民族性》,《谈虎集》,河北教育出版社2002年版,第436页。

[37] 安冈秀夫『小説から見た支那民族性』,21—22頁。这段话前引范伯群、泽谷敏行论文中有片段翻译,但有个别译错的词,分段亦与原文有异。

[39] 这七条已经由泽谷敏行翻译为中文,见其与范伯群合写的论文《鲁迅与斯密斯、安冈秀夫关于中国国民性的言论之比较》。泽谷的译文和鲁迅的译文一样,漏了关于“孟宗哭竹”的那一句。完整的翻译当为:“笋与支那人之关系,亦恰与虾相同。彼国人之嗜笋,可谓在日本人之上(亦可结合‘孟宗哭竹’的故事来思考)。虽然说起来可笑,也许是从那挺然翘然的姿势引起了想象吧。”

[42] 参见鲁迅:《故事新编·序言》,《鲁迅全集》第2卷,第354页。

[43] 鲁迅:《忽然想到·九》,《鲁迅全集》第3卷,第67页。

[44] 鲁迅:《俄文译本〈阿Q正传〉序及著者自叙传略》,《鲁迅全集》第7卷,第83页。

[45][48][49] 鲁迅:《〈阿Q正传〉的成因》,《鲁迅全集》第3卷,第397页,第398—399页,第400页。

[46] 鲁迅:《阿Q正传》,《鲁迅全集》第1卷,第552页。

[47] 鲁迅:《娜拉走后怎样》,《鲁迅全集》第1卷,第170—171页。

[50] 鲁迅:《马上日记之二·七月八日》,《鲁迅全集》第3卷,第362—364页。文中所引《马上日记之二·七月八日》均出于此。

[51] 毛泽东:《在中国共产党全国宣传工作会议上的讲话》,《毛泽东文集》第7卷,人民出版社1999年版,第277页。

[52] 鲁迅:《331027致陶亢德》,《鲁迅全集》第12卷,第468页。与《七月四日》中的相关表述相比,这里的“四十年前”不确,书名用“《中国人气质》”而不再用日译本的“《支那人气质》”,应与当时“支那”已经成为蔑称有关。

[53] 鲁迅:《内山完造作〈活中国的姿态〉序》,《鲁迅全集》第6卷,第275页。

[54] 鲁迅:《 “立此存照”(三)》,《鲁迅全集》第6卷,第649页。

[55] 鲁迅:《且介亭杂文二集·后记》,《鲁迅全集》第6卷,第465页。

[57] 鲁迅:《在现代中国的孔夫子》,《鲁迅全集》第6卷,第327页。