日本汉学家古城贞吉的中国之行

古城贞吉稿本《沪上销夏录》

尽管古城贞吉在沪期间交往较多的都是《时务报》相关之人,但奇怪的是,在《销夏录》中,古城对《时务报》诸人却几无着墨。不过,对于一些与《时务报》关系不大而又相交甚欢的中国文人,古城还是作了一番描述,其中比较有代表性的当是文廷式与吴樵二人。

在日本庆应义塾大学附属研究所斯道文库中,有一批由日本财团法人永青文库所寄存的、名为“坦堂文库”的藏书,所收大部分为中国古代典籍。书的主人是日本近代著名汉学家古城贞吉(1866—1949),坦堂是他的号。古城自幼熟习汉学,是日本近代中国文学研究的开拓者之一。他所撰写的《中国文学史》被公认为是第一部叙述全备的中国文学通史(陈广宏《中国文学史之成立》,上海古籍出版社,2016年);而他在上海《时务报》“东文报译”栏目担任译者期间,翻译引进大量日语词汇,其中有不少至今仍为我们熟悉并使用。

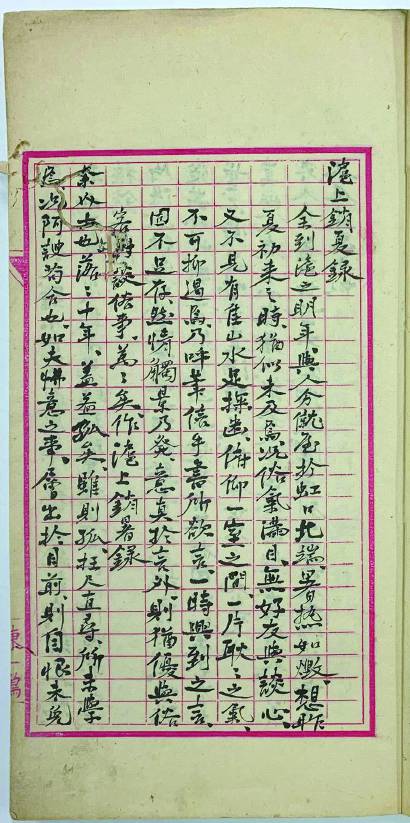

笔者曾有幸前往斯道文库访学,故能时时翻阅“坦堂文库”藏书,并阅读到古城的手稿《沪上销夏录》和诸多亲笔题跋,其中不乏与中国相关者,很多并未被此前的研究者提及。这些材料中所记载的,大多是古城阅读中国典籍、行走中国城市、结交中国文人的所见所感,因而略作梳理如下,或能有助于我们进一步了解近代中日文人的一些交往与历史。

中国之行的次数与时间

根据日人所编《古城贞吉先生年谱》记载(见宇野精一主持的座谈会纪要《「先学を語る」古城貞吉先生》附录),古城贞吉曾先后三次前往中国游学。不过根据笔者所掌握的材料并结合已有研究来看,事实上,古城来华的次数可能多至五次,具体如下:

第一次(1896.7—1898初):以《时务报》日文翻译之身份赴上海,期间曾返回日本。据杜轶文《古城貞吉と中国文学史について》考订,在《中国文学史》完稿之际亦即1896年7月初,古城就应汪康年之聘,前往上海担任《时务报》日文翻译。又据沈国威《关于古城贞吉的〈沪上销夏录〉》考订,至少在1896年末至1897年1月间,古城曾短暂返回日本,为《时务报》馆购入各种书籍、报纸、杂志,并于1897年2月前后再次回到上海。而其最终离开上海回国,则是在1898年初。此后古城即以邮寄译稿的方式继续担任《时务报》翻译,直至1899年初《时务报》(时已改名为《昌言报》)停刊。

第二次(1899.6—1900.11前):以“日报社”记者身份赴北京。据杜轶文考订,古城大约在1899年5月出发,6月抵达北京;又于次年6月至8月间遭遇“北京笼城”事件。至于古城返回日本的时间,年谱及相关研究者均云在1901年某日,事实上则可能更早一些。“坦堂文库”所藏《阅微草堂笔记》二十四卷有古城题识,作“明治三十三年(1900)十一月在东京又读,坦公自记”;又《竹叶亭杂记》八卷中也有古城题识,作“辛丑(1901)二月于东京又捡读”。据此可知,古城在1900年11月至1901年2月均在东京,这说明他在11月之前就已经回到了日本。

第三次(1907,短期):地点不详。

第四次(1911.8):杭州、苏州、南京一带。关于此次中国之行,似未见其他文献提及,惟于“坦堂文库”诸书题跋中多次涉及。

第五次(1929,不满一年):地点不详。

以上是根据现有材料可以考得的古城中国之行的次数和时间,其中第三次、第五次除了年谱有记载外,暂时并未找到其他相关佐证。古城在题识中不太习惯标注确切年份,但对地点却时时加以提及。从这一点来看,年谱所载之两次中国之行在诸多题识中竟丝毫未见提及,实在是比较奇怪的。考虑到这部年谱的多处记载已被杜轶文、沈国威等人证实有误,因此这两次中国之行的记载,很可能也是有问题的。

在上海的社交生活

在上述五次中国之行中,逗留时间较长、受到关注较多、活动内容也相对较为明晰的,显然是前两次上海、北京之行。特别是上海之行,因与 《时务报》有关,更是备受关注。而记载其上海之行的重要文献,除了《汪康年师友书札》(上海书店出版社,2016)中收录的古城致汪康年的十六通信函外,还有一部稿本笔记《沪上销夏录》(以下简称《销夏录》)。

《销夏录》作于1897年夏,这已经是古城至沪第二年。沈国威注意到其中多次提到与人“笔谈如山”,认为古城当时的中文口语并不流利,只能采取“笔谈”的交流方式;再加上《销夏录》中透露出来的一些其他信息,认为古城在上海的生活可能是孤独而寂寞的。不过在其他一些材料中,我们或可看到其上海生活的另一种表现。在 “坦堂文库”中有一部《藤阴杂记》,系《时务报》发起者之一吴德潚所赠。此书卷六末有古城识语云:

曾淹留沪上,笔砚涉日,四方通刺者日踵步。吴筱村德潚(按:原文作清,误)为令山阴,赠此书为先容,当时披阅数章,遂不通读也。今兹小住银台,日夕多工夫,展读一过记此。三月初三日坦堂外史。

结合《汪康年师友书札》中收吴德潚致汪康年函数十通,可知古城在沪的交际生活确实颇为繁忙,且这种交际也绝不限于“笔砚”,还有不少实际应酬。

这一点还可通过当时另一位日人山本宪的中国游记《燕山楚水纪游》(山本宪关系资料研究会编《変法派の書簡と「燕山楚水紀遊」——「山本憲関係資料」の世界》,汲古书院,2017)作印证。山本宪游历中国是在1897年9月至12月间,而逗留上海则主要集中在10月下旬及11月中下旬间。其在游记《燕山楚水纪游》中详细记录了与沪上诸人交往的情况,今将其中与古城相关者钩稽如下(括号内俱为原注):

10月23日:去访古城子(贞吉)。古城子为《时务报》馆所聘,译本邦新报。

10月30日:晴。辰上牌,舟达沪。晚,古城子邀饮于聚丰园。会者梁子(原注:启超,字卓如,一字任父,新会县人,为《时务报》主笔。将赴长沙中西学堂聘。年未壮,文名甚高)、祝子(秉纲,字心渊,江苏元和人)、戴子(兆悌)、汪子(贻年)、李子(一琴)、汪子(颂谷)也。楼宇壮大,划房九十云。邻房有拇战者,有歌舞者,妓歌清远,与乐器叵辨,不似本邦妓歌,与乐器背驰。亥牌辞归馆。

11月15日:下午访那部子,又访古城子。

11月18日:夜,汪、罗二子招饮泥城桥,会者王子(惕斋)、孙子(淦,字实甫,现在大阪)、嵇子(侃,字慕陶)、古城子、藤田子及予也。

11月20日:上午抵《时务报》馆,与汪子(颂德)、古城子相见。”

11月24日:至《时务报》馆,与汪子(名大钧,字仲虞,浙江钱塘人,美国驻留钦差参赞,穰卿之弟)、曾子(名广钧,字重伯,湖南湘乡人,文正公之孙,在翰林)、田子(名其田,字自芸,新拔贡生)、古城子相见。”

11月25日:古城子来……此夜叶子招饮于东棋盘街新泰和酒馆,会者汪子(穰卿)、曾子(重伯)、汪子(仲虞)、汪子(钟林,字甘卿,苏州吴县人。举人,现为蒙学会总理)、古城子及予也。

11月26日:晴,风,比前日稍暖。予将以明日发沪归阪……访小田切领事、汪、罗、古城、河本、那部诸子告别。

11月27日:午天抵码头,乘萨摩丸。小田切领事、山本技师、河本、那部、古城、山本、荒井、新井胜弘、宫阪、甲斐诸子及庄二送至船。

尽管上述记载都是从山本宪的角度着眼,但也不难看出古城在沪所参与的社交活动不少,且主要都与《时务报》有关,如汪康年、梁启超、祝秉纲、汪贻年等人,包括此前的吴德潚也是一样。值得一提的是,山本宪抵沪后参与人数最多的一次宴会(即10月30日),还是由古城做东邀请的。而此次会面,竟成为梁启超与山本宪后来交往的一个重要开端(可参见吕顺长《日本新进发现梁启超书札考注》),从而在中日文人交流史上留下了浓重的一笔。

《沪上销夏录》中记载的两位中国文人

尽管古城贞吉在沪期间交往较多的都是《时务报》相关之人,但奇怪的是,在《销夏录》中,古城对《时务报》诸人却几无着墨。沈国威因书中记载日本公使矢野龙溪遣人送报酬与古城一事,猜测这可能与古城“负有某种使命”有关。窃以为,古城《销夏录》不详载《时务报》诸同仁,除了此书性质本就偏重于记录个人感受外,很可能也是因为古城生性谨慎,不愿随意谈论当时共事之人,以免产生不必要的麻烦。不过,对于一些与《时务报》关系不大而又相交甚欢的中国文人,古城还是作了一番描述,其中比较有代表性的当是文廷式与吴樵二人。

古城贞吉与文廷式只有一面之交,时在1896年6、7月间,当时古城刚来上海。《销夏录》曾记此事云:

翰林院侍读学士文廷式归故山,途出沪上,余相见于酒间,笔谈如山。赠以所撰《文学史》,廷式有诗云:“沧海横流剩此身,头衔私喜署天民。岂知零落栖迟地,忽遇嵚崎磊砢人。定论文章千古在,放怀世界一花新。停云自此长相忆,何处桃源欲问秦。”其人磊砢不与时合,颇有不可一世之气,故姑及此。

这里提到的《文学史》,正是古城在到访中国之前刚刚完稿的《中国文学史》。惟此书当时尚未正式出版,因此所赠可能是誊抄或复制之本。尽管文中最后一句 “姑及此”显得有些轻描淡写,但事实上这是古城在中国期间唯一提到过的一次赠书之举。显然,初抵上海的古城贞吉与文廷式一见如故,所谓“笔谈如山”,想必是交流了不少对中国文学的看法,故最终慨然以《中国文学史》相赠。

不过,文氏将此诗收入别集中时,题作《日本古城贞吉字坦堂,相遇沪上,赠余以所撰〈中国文学史〉,索诗,别后却寄》(见陆有富点校《文廷式诗词集·知过轩诗钞》,上海古籍出版社,2017),无论是“赠”还是“索”,似乎都表明古城在此番交流中显得较为主动。此外,从诗作内容看,文氏似更偏重于叙写结交之事、遭际之情,对此书则只是一笔带过,且所谓“千古在”、“一花新”云云,看似评价很高,却并无实质内容。考虑到古城《中国文学史》一书系以日语写就,而文廷式显然无法阅读此书,故只能笼统赞誉之。不过古城却并不这样认为,他不仅郑重其事地将文氏之诗收录在《中国文学史》修订本卷首,同时还在“再版例言”中云:“溢美之词实不敢当,而深情厚谊无以永记,故录之。”惟此书再版后不久,文廷式即于1904年去世,二人之情谊也无法再续。

至于吴樵,则是此前所及吴德潚之子。吴德潚以赠书的方式与古城结交,且所赠为备记人文掌故的笔记《藤阴杂记》,也算得宜。古城对此当颇有好感,故特意在书中作长跋记之。而后结识吴樵,可能也与其父有关。关于古城与吴樵之间的往来,《销夏录》中曾作记载云:

吴铁樵,四川人,钱塘县知吴德潚(按:原文作“潇”,误)之子也。相见沪上,欢然如旧知,笔谈至夜分而犹未厌。既分手之后数旬,书至,有“临岐执手,至今黯然”之句。又数旬矣,铁樵讣音至。噫吁!人生无常,临岐执手,于今益黯然。铁樵邃于算学,人品醇正,洵可惜哉。

文中称 “笔谈至夜分而犹未厌”,则相比文廷式似有过之而无不及。关于这位吴樵,谭嗣同曾作《吴铁樵传》概述其生平性情。根据传记可知,吴樵去世的时间是农历光绪二十三年(1897)四月二十一日,公历5月22日,逆推“数旬”,则其与古城“相见沪上”的时间应该是在1897年的4月中下旬。吴樵生前不仅知识渊博,行事果断,而且重情重义,确实是一位值得交往的“人品醇正”之士。且与之初交时,谭嗣同称“片言即合,有若夙契”,古城先生则云 “欢然如旧知”,这恐怕并不单纯是因为人品,而更多来自思想观念上的契合。事实上,吴德潚、吴樵父子曾与康有为、梁启超、谭嗣同等人一起,共同参与维新变法运动,是中国历史上的改革先驱。古城与之相契,亦足见其对当时维新变法运动的支持态度。

吴樵去世时年仅三十二岁,古城与其恰好同岁,这恐怕也是古城为之扼腕的一个重要原因。而数年之后的1900年夏,吴德潚及全家四十余口人在衢州西安知县任上,被作乱拳民悉数戕害(参见林纾《纪西安县知县吴公德潚全家被难事》)。古城在多年后题跋《藤阴杂记》时,并没有提及此事,因此我们也无法确定他是否曾经获知此消息。如果当时知道,即便没有留下文字,想必也会非常感慨吧。(本文所用书影承蒙斯道文库批准使用,特此致谢)

(作者为上海大学文学院副教授)