日本华文作家协会与《香港文学》杂志社成功举办“我们这个时代的写作”讲座

毫无疑问,我们正处在后疫情这样一个充满不确定性的时代。原本固有的价值观要重估,原本共享的生存体验要重构。在此背景下,身在海外的华人作家们,又将如何写作?所在国的本土经验与蕴含故乡情的母国经验,如何在一个新的视角下建构共同经验?一个时代有一个时代的文学,但每个成其为时代的那个根部或底部,所发出共鸣的相通之处又是什么?淘洗文化记忆,回望历史境遇,如何在一个更具张力的语境下,写好对中国的想象和对所在国的叙事?

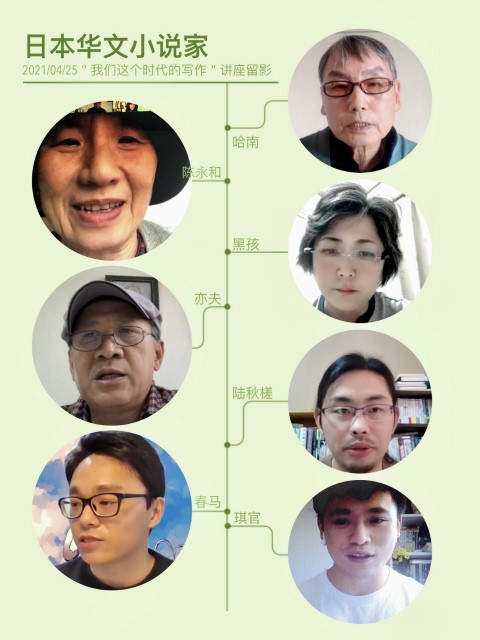

基于这些问题意识,2021年4月25日,日本华文作家协会与《香港文学》杂志社联合举办题为“我们这个时代的写作”的线上讲座。《香港文学》今年第四期推出七位日本华文作家的小说专辑,日华文学的历史厚度与现实高度,日本华文作家的实力与热望,在读者中引起关注与反响。此次讲座,七位不同代际的日本华文作家集体亮相,袒露心声。陆士清、曹惠民、江少川、赵稀方、刘俊、张业松、白杨、王艳芳、戴瑶琴、张益伟、宋晓英、冯雷等华文文学学者出席会议。日本华文作协的部分会员、两国的文学爱好者等100人连线参加了讲座。

日本华文作家协会会长王海蓝主持会议。她表示,此次活动是新世纪以来日本华文不同代际小说家的首次集体亮相,意义重要。同时她对《香港文学》《小说月报》以及支持活动的学界同仁表示感谢。

《香港文学》总编辑周洁茹在发言中表示,中国新文学的发源与日本有着重要关联,日本华文文学的历史厚度不应被忽视。近年来日本华文文学新人辈出,为整个世界华文文学界所重视。《香港文学》一直重视海内外文学创作,在今年第四期刊发了日本华文小说专辑,她对日本华文作协和王海蓝会长的支持表示感谢。

讲座中,七位主讲作家——40后哈南、50后陈永和、60后黑孩与亦夫、80后陆秋槎以及90后春马、琪官围绕自己的创作与活动主题做了精彩发言。

个人写作才更加适合这个“不确定”时代

海外华文作家的特殊境遇使得他们的“在地性”特别显著。但如何表现这种“在地性”?“心怀”与“放眼”的大视野当然是一个表现。但注重身边与日常的小视野是否也是一种“在地性”呢?60后的日本华文作家黑孩近年复出,陆续在《收获》《山花》《芙蓉》《北京文学》等文学期刊上发表长篇和中短篇,并出版了小说《惠比寿花园广场》《贝尔蒙特公园》。黑孩创作的最大特点就是注重身边与日常,这一方面是源于她深受日本小说的影响,另一方面是她坚持用文字还原生命的真实使然。黑孩在发言中谈到,由于时代不同了,每个人都有写作的机会,“个人成了与世界直接相连的存在,可以向全世界表明自己的意见”。她还说,“表面上现在似乎是一个文学创作的‘小时代’,但从本质上来说,正因为文学不再伟大,所以这个时代的写作就成了对作家的考验。因为我们接受的信息越多元,对世界的感觉也就更敏感。”黑孩认为,在这样的时代,个人的命运或者是这个时代的写作都可以用“不确定性”四个字来概括,因此“个人写作才更加适合于现在的时代”。黑孩坦言,她想把自己生活的世界自然地写出来。她例举了自己的新作“日本三部曲”,三部小说都有一个真实的日本地点与之对应,发生的事情尽管并不完全是对真实的还原,却是以她自己的生活和感受为参照。她说,“我写的不是自传,而是小说。纵然小说中有许多从自己的生活中借鉴的素材,但也仅仅是借鉴而已,剩下的全部都来自于想象。”

出生于1990年的日本华文作家春马,认为这个时代的写作主要有两个特点,一个是小众化写作,另一个是去时代化写作。两者相辅相成,互为前提。春马在日本取得社会学硕士,连获两届日本华文文学奖,不仅写小说,也有诗歌、散文和文学评论发表。作品见于《青春》《野草》《香港文学》《星星》《诗歌》等。曾获得第六届青春文学奖的长篇小说《自逐白云驿》最近出版。春马认为日本华文作家可以分为纯文学作家、知日派作家和日常化写作作家,“就像对海外作家的定义难以确定一样,我也无法定义自己的写作。”

是虚构,但又不等同纯粹的自主虚构

出版了《土街》《吕镇》《一树谎花》《无花果落地的声响》《咬你》等十多部小说的60后作家亦夫,毕业于北京大学图书馆系,从事文学创作30余年,曾获得中山文学奖。在谈及小说的虚构时,亦夫说虚构小说不等于是纯粹的自主虚构,“在小说人物、环境渐渐成型和成熟以后,它就是一个有着自身历史背景和民风民俗的社会,我总感觉小说人物有自己的逻辑和处事方式,作为作者的我总有一种被裹挟着往前推进的感觉”,因此他觉得小说写作犹如在一个未知之地的探险般快乐。在谈及写作的个人意义时亦夫说,写作对于自己而言,更大的意义“在于创造,在于它对生活本身的一种拓展”。这种拓展是对自己“生存想象和精神欲望的成全”。其结果就会影响到自己所选择的文体和写作风格。因为对过往的细节有着令人惊叹的记忆,所以“对于细节真实而完整的记忆,给我写小说带来了丰富的收藏。”这种写作的个人意义,在亦夫看来也是时代变化所致。他认为“文学过去所承担的社会功能被逐步细化和分流,文学不再像昔日那样万众瞩目。写作的门槛变得很低,或者说根本就没有门槛。”因此,成为一个真正的作家就成了一件非常困难的事。为此,真正的文学需要天才。在这点上亦夫与黑孩的创作理念有所不同,他不太喜欢将个人体验写入作品,他追求作品的神性和灵性。

小说家就要关注人和人性

1982年毕业于福建师范大学历史系的50后作家陈永和,是国内高考恢复后第一届大学生,从大学时期就开始写小说,至今已有四十多年的创作经历了。近年来,她的作品发表在《收获》《上海文学》《江南》等文学杂志,出版了《一九七九年纪事》等长篇小说,并获得过中山文学奖。她研究人、关注人,擅长写人性。她在发言中形象地比喻说,文学是从她身体里长出来的一棵树,她的身体站在大地上,文学是一颗种子,在身体里慢慢长大。她说“文学已经是我生命中的一部分,我跟它的缘分已经无法割断,我的写作不为什么,只为喜欢,一个人一辈子能做自己喜欢的事,就已经别无所求了。”由于关注人与人性,在她的小说里,人性总是游走在历史与现实之间,总是渗透于过去与现在的时间里,使得她的小说有着令人迷恋的深度和令人省思的宽度,独树一帜。

出生于1949年的实力派老作家哈南,从1978年开始文学创作,作品多发表在《收获》《十月》《钟山》等大型文学期刊,多次获得文学奖项。他也在发言中谈及小说之眼就是看如何揭示人性。他说,小说的主题固然重要,但更为重要和根本的是在小说中如何揭示人性。特别是在不确定时代,人性变与不变的那么一种交织和交错,展示着现代人更为复杂更为不可琢磨的一面,这固然为小说带来了精彩度,但也给小说家增添了新的难度,因为现实中的人性永远难以穷尽,哈南说他之所以再度拿起笔写小说,就是想在“异地”挑战这个难度。

跳出生命体验的类型小说写作

陆秋槎是一位80后日本华文新锐类型小说作家。他从复旦大学古籍硕士毕业后来到日本,从事中日双语写作。出版了《元年春之祭》《当且仅当雪是白的》《樱草忌》《文学少女对数学少女》等作品并获奖。推理小说之外,陆秋槎也发表过两篇科幻小说,他能驾驭多种风格,技巧娴熟,别开生面。陆秋槎在发言中说,自己开始写作时,80后作家已经稳居文坛,占据了青春小说的主体位置。为此他只能另辟蹊径,开始尝试类型小说的写作。在受到漫画文化和偶像文化等亚文化影响的同时,读者也开始追求通俗化和娱乐性,这些都是他从事类型小说创作的重要契机。在他看来,类型小说的最大特点就是文体较自由,可以跳出作者本人的生命体验甚至时代环境创作。

另一位90后日本华文作家琪官,大学就读英语专业,在江苏凤凰文艺出版社做过编辑,现在日本攻读博士。他的作品散见于《香港文学》《西部》《青春》《湖南文学》等文学刊物。与春马的现实主义小说不同,琪官常用跳出生命体验的超现实主义手法创作,文笔成熟老练,这缘于他在异国他乡求学过程中对写作的热爱和坚持,“小说的价值并不是单单靠一笔稿费就可以衡量的”,“我写小说不是为了赚钱,而是表达我对世界的态度”。他说自己来日本留学之前思考的都是生死问题,觉得过于沉重,所以开始用超现实主义的手法为作品做一些调整。来日本留学是他文学创作的重要转折点,他开始写日本的华人以及他们对自己身份的思考和自我认同,认为这也是这个时代多元化写作的表现。

日华文学不应该被忽视

在谈及日华文学的历史和现状时,赵稀方认为,日华文学有被当代海外华文文学忽略的倾向,而从近年来日华文学的创作成就看,这种倾向是不可取的。日华文学具有历史和现实的独特性。听完作家发言,赵稀方感到日华文学已经超越了一般华文文学所自带的异文化冲突阶段,进入到新的领域。日华作品大多会写日常的身边故事或边缘性人物。这种私人型、虚构性,注重小人物叙事的不同类型写作,表明日华作家纤细性和多样性的一面。他认为,日华文学的类别性还表现在作家世代的变化上。日华作家拥有的不同代际的作家,由此获得不同类型写作的一个基本点――不同的认知和不同的体验。赵稀方提出一个问题:日本华文文学的特征究竟是什么?除了海外华文文学所共有的特殊性(如边缘性、在地性等)之外,作为历史和现实而存在的日本华文文学本身,还具有哪些特殊性?只有认识和理解了这种特殊性,日华文学的创作才能更上一个层面,日华文学才能在世华文学中拥有特殊地位。

张益伟的博士论文以日本华文文学为研究对象,他用“解密”和“接力”作为关键词展开讲评。所谓“解密”,张益伟梳理了从新文化运动开始到现当代日华文学的发展状况,提出“与百年前相比,我们对当代日华文学的研究力度较为薄弱,应当引起重视”。为此,他对江少川主编的世界华文文学教材进行了增补,增加一节的篇幅讲述日华文学的内容。所谓“接力”,张益伟提到华文作家的代际继承紧密,一代代作家与一代代读者完成了接力,但强调代际不应该成为评判作品的标准。张益伟还对陈永和、亦夫和黑孩的作品形式、主题和思想进行了挖掘。

日华作家们要干的事:用心讲好故事

日本小说家村上春树今年4月1日出席其母校早稻田大学的入学式时,在为文学部和文化构想部的新生所做的祝辞中,说自己也不知道为何就成了人们所说的小说家。“但所谓小说,基本上对社会并没有直接效用,即便发生了什么,小说也不会成为特效药或疫苗。但问题是没有小说,一个社会也不能健康地向前发展。真正能感动我们的不是意识不是逻辑而是更为广远更为丰饶的心灵。所以小说需要用心去写。如何用自己的内心发现他人的内心呢?一个办法就是讲故事。所谓故事,就是在我们暗黑的心田里照射进光亮;所谓故事,就是把我们无法用语言表述的内心,用其虚构用其比喻加以再现。这就是我们小说家要做的事情”。

按照村上的说法,我们即便再如何定义何谓写小说,再如何解释其私密性、独创性与共通性,小说只有一个出口,就是故事。用故事表明“我”的在场,用故事表达自我超越、自我叛逆。这对海外华文文学的创作是有启发的。在离散生存体验与归属生存体验的嬗变之下,如何写好具有历史与现实维度的故事,就显得重要。离散表明跨域或跨界。一旦跨域或跨界就要寻找归属,一旦寻找归属就尽显双重文化价值观的交叉与交融。有时,这是一种尴尬,但更多时候是一种视角,是一种想象,它提示每位海外作家们既要用心写好所在国故事,也要用心写好中国故事。

最后的问答环节由戴瑶琴主持,黑孩、亦夫和春马等作家先后回答了听众提出的各种问题。整场讲座持续了两个多小时,线上济济一堂,气氛热烈。

(日本华文作家协会 供稿)