“醉眼”中的朦胧——鲁迅饮酒考

编者按:继《鲁迅草木谱》后,作家薛林荣再次聚焦鲁迅的日常生活,写作出版《鲁迅的饭局》。本书以时间为顺序,详细记述了鲁迅自1912年来到北京至1936年在上海去世的24年里所参加的重要饭局。薛林荣深挖撷取史相关史料,并以小品文的形式梳理鲁迅整个生活概况、创作心理、文人交往等,勾勒出鲁迅在文学史之外,更为真实更为立体丰满的文人形象,作品轻松耐读,资料丰富,实属另一形式的鲁迅小传。中国作家网经出版方授权,现发布《“醉眼”中的朦胧——鲁迅饮酒考》一章,以飨读者。

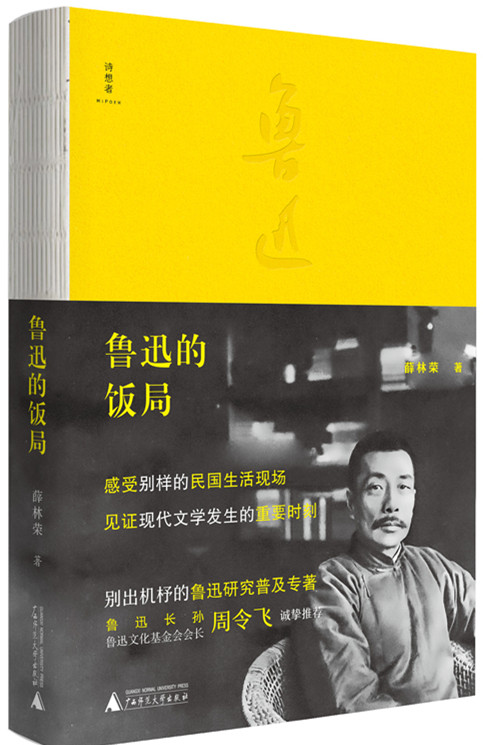

《鲁迅的饭局》,薛林荣著,广西师范大学出版社·诗想者2021年3月出版

一

鲁迅喜欢喝几杯酒,这让他当年的论敌找到了讽刺攻击的把柄。叶灵凤就很不客气地在《戈壁》第二期(1928年5月)上发表了一幅鲁迅醉酒图并附说明:“阴阳脸的老人,挂着他已往的战绩,躲在酒缸的后面。”冯乃超则在《文化批判》第四号(1928年4月)上发表《人道主义者怎样地防卫着自己》,说鲁迅“缩入绍兴酒瓮中,‘依旧讲趣味’”。在叶灵凤的笔下,鲁迅是个酒精依赖者。甚至在同一阵营中,鲁迅也会因此受到错误批评乃至攻击。1928年,创造社中人就一面宣传鲁迅怎样有钱、喝酒,一面又诬栽他有杀戮青年的主张。有人说他“常从幽暗的酒家的楼头,醉眼陶然地眺望窗外的人生”。为此,鲁迅写了《“醉眼”中的朦胧》等一系列文章反击。

且不说当时文坛论战的是非,客观地讲,鲁迅喝酒,有一个从不喜欢到泰然受之再到几乎戒饮的过程。

最初鲁迅是不喝酒的,甚至是憎恶喝酒的,这与他父亲的不良酒风有关。萧红曾回忆鲁迅一次醉酒,当人们说鲁迅喝多了时,鲁迅却极力辩解:“我不多喝酒的,小的时候,母亲常常提起父亲喝了酒,脾气怎样坏,母亲说,长大了不要喝酒,不要像父亲那样子……”(《鲁迅先生生活忆略》)鲁迅的父亲醉酒的样子确实可怕,周作人、周建人对此都有过回忆。老二作人回忆说,父亲平常吃酒起头的时候总是兴致很好,有时给小孩们讲故事,又把他下酒的水果分给一点吃,但是酒喝多了,脸色渐变青白,话也少下去了,小孩便渐渐走散,因为他醉了就不大高兴。老三建人回忆说,有一次,忽然听到瓷器摔在石板上发出的清脆声音,赶去一看,父亲把饭碗菜碗都掷出北窗外了,接着酒杯也落在石板上了,最后,桌上的碗筷一点也不剩了。他在掷这些东西的时候,脸色是阴沉、忧郁、压抑、悲伤的,使孩子们都不敢问为什么要这样做。

父亲的这种醉态自然强烈刺激过鲁迅,所以早年他不喝酒,甚至憎恶喝酒。

但随着年龄的增长,情况发生了变化,对于饮酒,鲁迅也处之泰然了。1909年鲁迅从东京留学归国时,不仅开始抽烟,还开始喝酒。在老家绍兴,常常找鲁迅喝酒的人是范爱农。范爱农告诉鲁迅,他现在爱喝酒,“于是我们便喝酒”(鲁迅《范爱农》),酒生豪气,两人醉后常谈些愚不可及的疯话,连鲁迅的母亲偶然听到了也发笑。到北京后,特别是在绍兴会馆居住的近八年时间中,单身汉鲁迅耽于饮酒。对于这一点,鲁迅在自己的作品中其实有过各种解释。1925年,鲁迅在文中写道:“我向来是不喝酒的,数年之前,带些自暴自弃的气味地喝起酒来了,当时倒也觉得有点舒服。先是小喝,继而大喝,可是酒量愈增,食量就减下去了,我知道酒精已经害了肠胃,现在有时戒除,有时也还喝……”(《这是这么一个意思》)用精神分析法看,这显然是自虐的心态。再比如:“日日斟出一杯微甘的苦酒,不太少也不太多,以能微醉为度,递给人间,使饮者可以哭,可以歌,也如醒,也如醉,若有知,若无知,也欲死,也欲生。”(《淡淡的血痕中》)这是借酒浇愁。许广平对此解释说,这“是由愤世嫉俗的一种反抗的驱迫,使她不时的沉湎于杯中物” 。鲁迅的名文《魏晋风度及文章与药及酒之关系》在深刻剖析了阮籍狂诞自傲背后的愤时忧世之心后说:“且夫天下之人,其实真发酒疯者,有几何哉,十之八九是装出来的。”这其实已经吐露了他自己的心声。

二

1912年,未来的中国新文化运动的伟大旗手鲁迅嗜酒不渝,简直成了中国文人寄情诗酒的代言人。

这一年,鲁迅作为一名海归派公务员,开始在绍兴会馆以抄古碑、辑故书、读佛经的方式消遣时日,看上去亦官亦民,亦文亦仕,只有当他兴致勃勃地小酌两杯时,那位消遁在宣武门外南半截胡同达八年之久的鲁迅,才真切地出现在20世纪初新文化运动发轫的时空中。

读鲁迅1912年日记,我发现他的嘴里常常淡出个鸟来,动辄饮于酒馆,一如魏晋时的阮籍、刘伶之属,胸中块垒,须酒浇之。他的这一做派颇有东晋王忱的风格:“三日不饮酒,觉形神不复相亲。”

鲁迅的日记简约、含蓄,聚饮文字却颇多,每周均饮酒数次不等,兹略举几例如下:

“夜饮于广和居”(5月7日),这是到北京后第一次饮酒,从此就如同他七八年后写《狂人日记》一发而不可收一样,饮酒也一饮而不可收。“夜饮于致美斋”(5月8日),“晚同恂士、铭伯、季巿饮于广和居”(6月1日),“晚饮于季巿之室”(7月17日),“晚饮于广和居,颇醉”(8月1日),“上午往池田医院就诊,云已校可,且戒勿饮酒”(8月17日),医嘱仅隔一天,“旧历七夕,晚铭伯治酒招饮”(8月19日),“晚稻孙来,大饮于季巿之室”(8月28日),“下午稻孙来,晚饮于季巿之室”(9月6日),“晚胡孟乐招饮于南味斋”(9月11日),“晚饮于劝业场上之小有天”(9月27日)。10月、11月略有收敛,“晚铭伯招饮,季巿及俞毓吴在坐,肴质而旨,有乡味也,谈良久归”(12月31日)。

以上是鲁迅1912年饮酒的标本材料。

以广和居为代表的北京街市饭庄酒肆中,鲁迅学习李太白,“惟愿当歌对酒时,月光常照金樽里”。风花雪月,朝朝暮暮,世事若此,人或不醉,岂不辜负1912年风雨欲来之中华民国?钱理群说,鲁迅“生命中的魏晋情结、浙东情结,这都是他的生命之根”。用这一观点观照1912年鲁迅的嗜饮,则可以透视出一个压抑的公务员骨子中深沉而可爱的文人情趣。

且忘掉他教育部社会教育司第二科科长的公务员身份吧,他“至教育部视事,枯坐终日,极无聊赖”(5月10日);且忽略“狐狸方去穴,桃偶已登场”(《哀范君三章》)的国家遭遇吧,他认为“中国又一天一天地沉入黑暗中”(《论“费厄泼赖”应该缓行》);且不计他“把酒论当世,先生小酒人。大圜犹茗艼,微醉自沉沦”的颓废吧,他在哀悼范爱农时有了一种憔悴京华的人生洞悉……鲁迅的喝酒,本质上是单身汉式的,这与孟浩然有些相似——有位朋友要把孟浩然推荐给朝廷,约好动身的那一天,恰逢几位好友,聚饮甚欢,有人提醒他:你不是要去朝廷吗?孟浩然大怒:“业已饮,遑顾他!”终于没有做成官。这就是文人的性情。比如:

8月22日,“晚钱稻孙来,同季巿饮于广和居,每人均出资一元。归时见月色甚美,骡游于街”。

此前一日,临时大总统袁世凯任命周树人等32人为教育部佥事,后周树人又兼任负责文化、艺术等方面工作的社会教育司第二科科长,此次AA制饭局后“骡游于街”,足见三人心情都非常之好。这种贾岛式的“月夜酒后骡游图”,恐怕是“五四”时期知识分子特有的闲情逸兴吧。

又如:9月25日,阴历中秋,“晚铭伯、季巿招饮,谈至十时返室,见圆月寒光皎然,如故乡焉,未知吾家仍以月饼祀之不?”此情此景,读之使人怦然欲泣。

再如:11月9日,“晚邀铭伯、季巿饮于广和居,买一鱼食之……夜作书两通,啖梨三枚,甚甘”。12月31日,“晚铭伯招饮,季巿及俞毓吴在坐,肴质而旨,有乡味也,谈良久归”。倘结合9月5日“饭后偕稻孙步至什刹海饮茗,又步至杨家园子买蒲陶,即在棚下啖之”,我们得惊呼鲁迅的文人情趣在1912年生活的缝隙中发挥得如水银泻地般酣畅。这是真正的文人鲁迅。

三

鲁迅“太高兴和太愤懑时就喝酒”,自1912至1936年25个春秋的日记中,凡有酒事每回必记。他素来爱憎分明,若脾气不投之人相邀,或是逢场作戏的公宴,他常拒而不赴,或半途告退。若朋友相聚,酒逢知己,则开怀畅饮,以至大醉;郁寂之时,借酒浇愁,也会酩酊;逢年过节,添酒治肴,聊以寄托乡思;目睹黑暗和血腥,反抗绝望,更是酒已尽,言难尽,意难平。比如一天晚上,鲁迅去看望一位朋友,“饮酒一巨碗而归……夜大饮茗,以饮酒多也,后当谨之”。又一次,“夜失眠,尽酒一瓶”。但这些还都不是鲁迅饮酒最多的记录。鲁迅给许广平的信中记述,1925年端午下午,他喝了烧酒六杯,葡萄酒五碗……据说当时鲁迅并未醉倒,只是有了七八分酒意。

鲁迅在北京期间就已因喝酒而伤胃,后来又因支气管及肺部疾患,医生严肃告诫他勿再喝酒。1926年9月18日,许广平给鲁迅写信“不敢劝君戒酒,但祈自爱节饮”。鲁迅在信中回复说,他到厦门后酒已喝得极少,体质和心境都较前大好。

鲁迅其实并不贪恋杯中之物。特别是上海时期,喝酒基本就成了鲁迅生活中的点缀了。陈学昭曾回忆说:“每天晚饭,他喝一点酒,很少,大约至多不过半两,旧式的小酒盅一盅。每天晚饭他要固执的劝我喝酒,使我很窘,并且总要用了这类的话来说服我:‘虽然你不欢喜喝酒,喝一点实在是很好的,可以帮助血液循环……’于是当我还没有注意到,面前已放了半盅酒了。”(《回忆鲁迅先生》)他不仅自己喝酒,也劝女学生喝酒,可见并不认为喝酒有害。常有机会与鲁迅同饮的郁达夫说:“他对于烟酒等刺激品,一向是不十分讲究的;对于酒,也是同烟一样。他的量虽则并不大,但却老爱喝一点。在北平的时候,我曾和他在东安市场的一家小羊肉铺里喝过白干;到了上海之后,所喝的,大抵是黄酒了。但五加皮,白玫瑰,他也喝,啤酒,白兰地他也喝,不过总喝得不多。”(《忆鲁迅》)郁达夫1933年曾作诗赠鲁迅,其中两句写道:“醉眼朦胧上酒楼,彷徨呐喊两悠悠。”一眼可以看出,这是戏作,主要意思还是指向鲁迅的作品。有学者撰文说“鲁迅酒量不大,经常喝得酩酊烂醉”,这是想象之词,与事实不符。查《鲁迅日记》,饮酒的记录比比皆是,但醉酒的记录24年间只有区区11次,平均两年一次。对一位常以烟酒助兴的作家而言,这绝不能称之为“多”。

比如,

北京时期:

1912年7月14日,“下午偕铭伯、季巿饮于广和居,甚醉”。

1921年5月27日,“清晨携工往西山碧云寺为二弟整理所租屋,午后回,经海甸停饮,大醉”。

1925年4月11日,“夜买酒并邀长虹、培良、有麟共饮,大醉”。

上海时期:

1927年11月9日,“夜食蟹饮酒,大醉”。

1927年12月31日,“晚李小峰及其夫人招饮于中有天,同席郁达夫、王映霞、林和清、林语堂及其夫人、章衣萍、吴曙天、董秋芳、三弟及广平,饮后大醉,回寓欧吐”。

1934年12月29日,“略饮即醉卧”。

鲁迅醉酒,初到北京时半月内连续有两次,初到上海时两个多月连续有三次,绝大多数年份并无醉酒记录,饮酒完全在可控的范围内,1934年底“略饮即醉卧”后,便基本远离酒精了。

酒也是鲁迅笔下频繁出现的重要意象。鲁迅诗中,早期“兰艭载酒橹轻摇”是轻快的,“把酒论当世,先生小酒人。大圜犹茗艼,微醉自沉沦”是愤世嫉俗的,“深宵沉醉起,无处觅菰蒲”是深广忧思的,“漏船载酒泛中流”时仍“横眉冷对千夫指”是孤独抗争的。

鲁迅作品中的主人公,与酒意象联系最密切的,一个是孔乙己,另一个是吕纬甫。

孔乙己是没有考上秀才的读书人,标志他身份的是无论如何也脱不去的长衫。他是唯一站着喝酒而穿长衫的人。他丧失了做人的尊严,沦落为小酒店里人们嘲笑的对象,从而暴露了当时的社会问题。“‘温两碗酒,要一碟茴香豆。’便排出九文大钱”的描写,是中国现代文学史上最经典的细节之一。鲁迅通过对孔乙己喝酒的叙述,表达了自己对酒的理解。

《在酒楼上》是辛亥革命后中国知识分子精神面貌的写照,是“最富鲁迅气氛”(钱理群语)的小说。小说中吕纬甫是辛亥革命风浪过后的一个落荒者,走进“一石居”来寻求酒精的安慰,正好遇到多年前的老朋友独斟。老朋友邀请他一起进餐,吕纬甫略略踌蹰方才落座。在酒精面前,可以看出鲁迅对于当时的新型知识分子持有既批判又体谅的态度。

在那个风雨飘摇、寒凝大地的年代,一个清醒的灵魂必然是痛苦的。酒,清晰地折射出了鲁迅“荷戟独彷徨”的影子。

附:《鲁迅的饭局》后记

2021年是鲁迅先生诞辰140周年。这是我继《鲁迅草木谱》后,关于鲁迅微观研究的第二本专著,亦由我所喜欢的广西师范大学出版社“诗想者”工作室策划出版,以此致敬鲁迅先生。

多年来,我的注意力集中在以鲁迅先生为圆心的民国作家身上,他们之间的相识、相交与相离意味深长,其中“一塌胡涂的泥塘里的光彩和锋芒”(鲁迅语)比比皆是,大有意趣,每有所得,便铺陈为文,绝大部分发表在刘仰东先生主编的人民政协报《春秋周刊》,日积月累,集腋成裘,一俟机缘足具,即以“鲁迅的饭局”为主线组织成书,付梓印行。

中国现代文学30年的面貌何其波澜壮阔,而一己之力何其有限,本书不过是力求把鲁迅置于日常视角书写,并对民国文人生活和现代文学思想资源特别是文学论争史、传播史略作刺探,倘能引发共鸣,则幸甚至哉。因参考书目较多,为使阅读顺畅,引用的部分文字没有在文中注明详细出处,而在书末列出参考书目,希明者察之。

由于种种原因,书中少数图片未能联系上摄影者,敬请摄影者或版权继任者看到本书后,与编辑联系,以便及时寄奉薄酬。联系邮箱:hipoem@163.com。

感谢鲁迅长孙、鲁迅文化基金会会长周令飞先生的器重和鼓励。本书亦蒙广西沈伟东先生、甘肃马效军先生热情引荐,诗想者工作室郭静女士精心编辑,华南师范大学教授侯桂新先生审慎校勘,又得天水王元中先生不吝扶助、吴凯飞女士认真校对,在此一并致谢。

薛林荣

2017年9月初稿于关山西麓

2020年11月定稿于甘肃天水

作者简介:薛林荣,1977年生,甘肃秦安人,中国作家协会会员。现居甘肃天水。著有“微观鲁迅”系列(包括《鲁迅草木谱》《鲁迅的饭局》《鲁迅的封面》《鲁迅的门牌号》),随笔集《阅人记》《处事记》,长篇历史小说《疏勒》等。