谢大光:《散文》月刊初创的日子

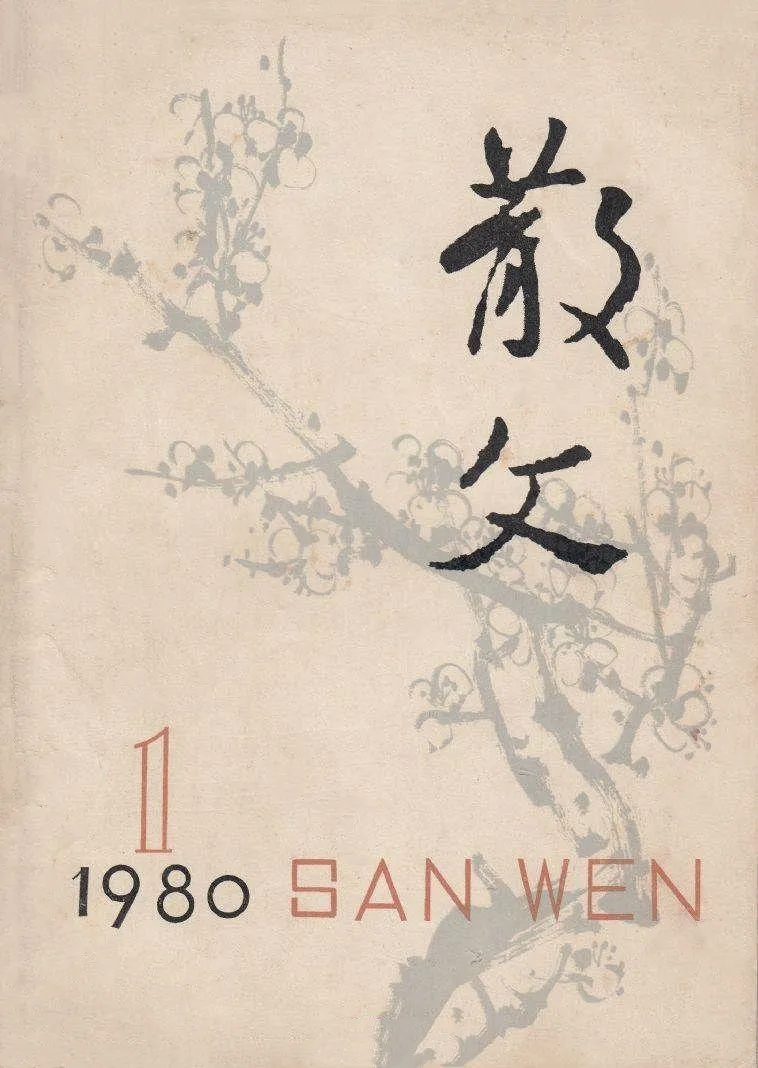

《散文》杂志创刊号封面

回忆常常困难。一个时代过去了,留下的多是故事,那些涵养了故事的气息,大都随风流散了,只有经历过的人心里明白,有些感受当时未必在意,事后又难以表述,过去就过去了,追忆出来的人和事,免不了经过加工,或有意或无意,“此事可待成追忆,只是当时已惘然”,也许就是这种感觉。

二十世纪七十年代后半,大事变迭出,那时我已在出版社,出于职业敏感,对报纸文字的变化格外留意,一九七七年秋天,记不得是哪一天,《人民日报》《大地》副刊发表散文《临江楼记》,作者名字并不陌生,“文革”前,一篇反响不俗的《第二次考试》,选入中学课本,让我记住了何为;在部队时,读过他的《锦帆集》,很喜欢那种有节制的抒情风格。此调多年不见了,《临江楼记》和接续发表的曹靖华的《小米的回忆》,让我有老友重逢的感觉。

很想去找何为当面约稿,请他多写一些,出本书。我们的老社长林呐喜欢散文,正在忙着恢复“百花”社的牌子,我的想法得到他的支持。何为与郭风都在福建,也都在忙着筹备恢复省作家协会。见面已是转过年秋天,刚从工厂调来作协办公室的袁和平,到车站接我们。和平父辈是从山东南下福建的,北方口音,夹杂着一点闽语的顿挫,说话全无遮拦,带来一股朝气。

第二天,老郭和老何在鼓山涌泉寺接风,寺里的住持普雨大师也喜欢文学,山色空蒙中,一方茶几,几把竹椅,围坐清谈,话题自然离不开散文。老郭和老何以老作家的敏锐,预感到新时期散文会有一个乐观的前景,建议“百花”创办一份专门发表散文的刊物。当时文坛上把散文写作看得重,小说、诗歌,作者宽泛,一轮到散文,下笔都很谨慎,能出本散文集子,即使专业作家也难得。“百花”在六十年代初那一套“小开本”散文书,之所以受到追捧,除了装帧独到,阵容也了得。一般喜欢散文的作家,能在报纸副刊上发表作品,已经不容易。阵地不足,限制了散文写作的繁荣,“既然诗人们早就有了《诗刊》,为什么不能弄一份《散文》呢?”回来向社领导汇报,林呐说:“想到一起去了。”社里派了几路人马分赴各地看望“百花”老作者,反馈回来的信息,希望创办散文刊物的呼声很高,“看来这件事应该重视”。

四年前,我经手责编过三部散文集,担任终审的正是刚刚被“三结合”的林呐,严谨沉稳、胸有谋略的老林给我留下很深印象。他说“应该重视”,其实已经成竹在胸。百花社老编辑部主任徐柏容,也是个散文“拥趸”,四十年代,徐柏容在报社工作时,曾以“叶金”为笔名发表过不少散文诗。他与林呐志趣相投,造就了百花社的特色。

“文革”中,老徐受迫害最重,一条腿受伤,不良于行,发配到资料室工作。“百花”的资料室与美术室一样,都是林呐用心经营所在,空间不大,旧书不少,甚至藏有一套郑振铎早年主编的“世界文库”。我常去翻书,见老徐埋头整理报刊,偶尔聊几句,彼此的爱好心知肚明。“百花”酝酿复社,开始还是私下里,林呐到资料室找老徐,悄悄交谈,次数越来越勤,办刊物应是题中应有之义。待到一九七九年,“百花”重新挂牌前夕,新闻出版署发文,鼓励出版社自办刊物,真真是水到渠成,百花社一下子申报了两个月刊:原创版《散文》与选刊版《小说月报》。《小说月报》的点子就是老徐首先提出,至今还在支撑着出版社的财务。

一九七九年,注定是百花社开创历史的一年,我的个人命运也就此定下了调调。我的前半生,计划赶不上变化,不管内心萌生过多少志向,被现实生活推着,总是在到处漂泊。上了大学以为前途已定,半路上突生变故,到了部队;好容易磨合出新的兴趣点,赶上“文革”,一切全打乱了;一九六八年从部队复员,分配在出版社印刷厂做工人,刚踏下心来搞技术革新,又被借调到编辑部编戏曲读物,从头学着当编辑。随着“百花”复社,原来被遣散到工厂、农村去的老编辑陆续归队,我的去向被打了个问号,不免有些忐忑。

九月下旬的一天,林呐、徐柏容两位社领导一起找我谈话,参加谈话的还有刚从《新港》编辑部调过来的石英。这阵势我还从没见过,两位领导神情严肃,又掩不住一股喜气,老林说,刚接到文件,我们报上去的两个刊物,署里批复同意,要求明年一月创刊,时间很紧啊!社里研究,请你们二位(指石英和我)参加《散文》月刊编辑,当务之急赶快着手组织创刊号的稿件,上海,“百花”老作者最集中,辛苦你们马上跑一趟,登门约稿,把我们办《散文》的宗旨宣传出去。没等我脑子转过来,只听石英问了一句:“可以坐飞机吗?”那个年代,出差乘飞机是相当级别干部的待遇,普通人有特殊需要,单位开证明才能买到机票。林呐略为沉吟了一下,说:“可以。”

上海我不陌生。在工厂搞技术革新,到商务印书馆印刷厂学习过,住上海大厦,还是上海市毛著办公室安排的;前两年,为王朝闻《论凤姐》书稿听取意见,我与编辑部同事陈玉刚、薛炎文,按照王老开出的名单,走访过沪上一些学者。这一次,明显感到不同,站在那些文人家门口,听得出走过来开门的脚步声轻快了,见了面话也多起来,听说是天津“百花”来的,像见到亲人一样,聊起创办散文刊物,话头更稠了。菡子,这位新四军培养出的女作家,长期在苏南农村深入生活,劈头就说:“办刊物,农民值得关心,抗战时生死与共,今天仍是我们的衣食父母。”

她回忆起一九五六年,胡乔木提出“复兴散文”,在北京召开散文座谈会,每位参会者到场,他都一一开门,倒茶。乔木同志强调,散文是一切文体的基础,我国传统文化许多思想精华,体现在散文中。我不相信,搞戏曲的,搞小说的,故事好,文字却不怎么样。不少剧本,少有给人留下印象的语句,就是因为缺乏散文基础。好的散文,每个字都有它的力量。菡子说,鲁迅写出他那个时代的江南农村,我们也应该写几篇称得上反映时代风貌的文字。在农村生活,感受到苏南乡间语言的魅力,干什么活儿,用什么做比喻,形象极了。要抢救农村风俗中动人的部分,还要写新风俗。

杜宣是“百花”的老作者,一九六四年出版散文集《五月鹃》,在部队时我邮购过,文字优雅明快。当面交谈更觉直爽:“现在不少刊物搞实用主义,单纯追求发行量,只知道靠情节吸引读者,缺乏社会责任感,文学价值更谈不上。有的作家认为,解放思想就是大骂一顿,出一口气,发泄发泄,其实没有什么意义。作家不能只是迎合读者,要对社会前进起点作用,要有文字良心。散文十分重要,看得出作家把握文字的力量。今年跑得多,写得少,沿三峡走行四川、湖北,两次到北京,去了一趟日本。日本散文有的很好,可以给你们写点介绍日本散文的稿子。”

王西彦反映知识分子的长篇小说《在漫长的路上》,上半部刚写完,就由“百花”于一九五九年推出,收获不少好评,据说,林呐看过稿子,激动得睡不着觉,骑上自行车在马路上瞎逛。“文革”中,出版社与作者一起遭批判。听我们要创办《散文》月刊,王西彦拍着手说:“对呀。这最适合由‘百花’来办。应该注意抒情性。现在有些作品太硬,总是教训人,硬要牵着读者鼻子走,编造痕迹很明显。好散文读后应该有余味,有点诗意,篇幅不要太长。美术设计精美一些,版面、插图讲究一些,和文稿内容形式相得益彰。”

黄裳住在陕西南路,老洋房;家里养一条大狼狗,进门吓了我们一跳,谈话时,狼狗卧在主人脚边,像只温顺的猫。黄裳书底子厚,以文史随笔见长,文字扎实又不失灵动,对谈起来也只是随便聊天,事后琢磨,却并非泛泛而谈。黄裳说,办刊物,特别是散文刊物,要广一点,杂一点,甚至有些让人吓一跳:这叫散文吗?也应该容许。杂文是散文很重要一种;随笔,陈旧一些,方式不错,内容和现实接触少,需要革新。各地刊物风起云涌,但也有问题,就是重复,大同小异。你们亮出旗帜专攻散文,想法很好。还有一个建议,介绍古典散文,不要搞成《中华活页文选》,不要把读者当成小学生。如果办成语文学习,降低读者水平,那会使人反感。希望有人将五四以来的散文系统评论一下。谈朱自清,可以找王瑶。黄裳早年在天津求学,和周汝昌是南开同学,顺带问起《红楼梦》学界情况。

聊得最快意,是在潘旭澜家。一支烟,一杯茶,不紧不慢的闽普口音,任你什么话题,潘先生都能接上去开聊,除了点烟、续茶,不必间断,一直聊到饭点儿。每次去“复旦”,不论办什么事,总归要到潘宅坐坐。记得最清楚,潘先生强调,办刊物一定要包容,多样化,长长短短都要,三五百字也好,万把字亦可。不能弄得像个花园,只有整齐的花草,没有树。潘先生建议我们拜访一下陈子展先生,“复旦”资深教授、杂文家,主编过《读书生活》杂志,三十年代以文笔犀利著称,在《申报·自由谈》发稿最多,与鲁迅时相呼应。如今八十出头了,闭门潜心研究《诗经》《楚辞》,很少到学校来。

拜访陈子展先生,给我留下的印象,就像瞻望一棵树。老先生从楼上走下来,稳稳地;坐在那里,腰板挺得笔直;眉毛重,斜挑上去,有几分武人之相。听我们说清来意,呵呵笑起来:“你们这个刊物,在三十年代,最适合中青年了,可以训练很多年轻人。廖沫沙、徐懋庸、唐弢,都是这样的刊物培养出来的。李健吾,也是那时出来的,署名刘西渭,写得真好。三十年代出了一大批人。现在关乎中青年的刊物,政治的有,文艺的没有,你们正好补这个空子。老的,没有精力写长篇了,写点经验之谈总可以,不大费力,青年人训练自己的文字,不给他一个地盘发表,就发展不起来。你们刊物胆子要放大一点,善意的开玩笑式的批评,不能只看到火辣,看不到作者的热情,过分计较起来就太愚蠢了。你们这个(刊物)是有用的,积极的,培养人的写作能力,做学问的能力,使其成熟了。”

与我们外出组稿的同时,家里也在紧锣密鼓筹备刊物的封面设计、广告文宣、邮局征订。二十年代初,茅盾曾在上海主编《小说月报》,如今借用这个题目出选刊,自然请茅公题写刊名最恰当。轮到《散文》,请谁题这两个字最合适,意见就不一致了,还是美术组拿出个主意:谁也不找。干脆到碑帖里选古人的墨宝。美编陶家元原本就是书法家,比对诸家法帖千挑万选,辑出了王羲之的两个行书字,单看倒也没什么特别,拼在一起,却是工稳又不失随意,古雅中带出灵气,就像右军先生专为我们《散文》创刊题写的,大家齐声叫好。有了这样两个字,美编朱欣根又邀请画家孙其峰以淡墨画出梅、兰、竹、菊,逐期铺做底纹,古字名画,相得益彰,封面站住了,发刊词都不必再写,刊物拿在手里,宗旨一目了然。

那时候,出版社办刊物不兴弄一堆人搞个编委会,主编、副主编都不署名。《散文》月刊审批时,自然要报主编,我想只有老林和老徐够格,或许二人共同兼任,石英来了,算是编辑部主任,负责二审,大头兵只有我一个。其实,只要老林在,上下气氛融洽,不论职务高低,刊物大家一起办,组稿、审稿、定稿,实行集体讨论。记得编辑部的第一次例会,确定刊物栏目,散文品类多,各类都来一点,容易办成大杂烩,林、徐提出《散文》月刊以抒情散文为主体,兼顾多样,多样而不杂乱,须在主体之外设若干栏目统起来,具体该设哪些栏目?四个人坐在一起各抒己见。老徐说,游记是散文一大类,每期都该有。当年柯灵在上海编《万象》杂志,给游记设了个栏目“屐痕处处”,影响很大,我们可以搬过来。大家赞同,“屐痕处处”最好每期有两篇,一中一外。既然提起前辈刊物,三十年代陈望道主编的《太白》,当视为《散文》标杆,“短论”与“速写”之外,“科学小品”“风俗志”等栏目,调剂刊物气息,丰富了色彩,都可以借鉴,又说到杂文,这种长于议论的短文读者欢迎,分量不可少,须有个不俗的栏目,叫什么好呢?每个人都提出自己意见,一时难定,老林说,既然杂文号称海阔天空,以小见大,是不是可以叫“海天片羽”?这个栏题综合众意,听着就爽耳,实在切当,刊物沿用了许多年。

办月刊,节奏紧,一旦正式出刊,总觉着后面有人追着,手里至少备下三期可用的稿子,心里才有点底。开始自然以向名家约稿为主。京津作家近水楼台,季羡林、宗璞、袁鹰、姜德明、玛拉沁夫、鲍昌、王昌定、阿凤,平日常联系;广东秦牧、黄秋耘当时在北京参与新版《鲁迅全集》校订注释,走动方便,为《散文》创刊提供了第一批稿件。九月,上海一行不虚,施蛰存先生最先赐稿,黄裳、潘旭澜、刘征泰、王小鹰、赵丽宏等陆续拿出新作,老一辈作家,暂时不能应约的,也都有回复。柯灵先生身体欠佳,尚记挂约稿事,从华东医院寄来一封简函:“嘱写稿久未应命,深为不安。我原计划长篇,因病因事,停摆已一年,现又为二竖所困,其间还有些非办不可的事。我深凛来日苦短,友朋敦劝,亦均嘱摆脱一切,写完小说再说。正准备出院后编完一文集,即摒挡一切,重拾旧业,一俟小说第一部杀青,再偿各方之债。谨陈衷曲,幸乞垂鉴。”那时候脑子里禁忌少,读到老一辈革命家李维汉写的回忆录,文笔好,我是当文学作品读的,读后没容多想,写了封约稿信寄统战部,李维汉时任中共中央统战部部长。事后觉出有些孟浪,也没在意,没想到过了十多天,接到李维汉亲笔复信:“谢大光同志:你来信提出的要求,我现在很难答应。迟复了,很对不起!敬礼!李维汉。”

我心里最想拿到的,还是孙犁的新作,刚一有创刊消息,早早向先生订了“货”。我说《散文》是月刊,吃稿量大,您每期供一篇吧。先生刚刚出版了《晚华集》,写作热情正高,对着我笑而不答。我心里有数。第一期临发稿,先生备好了四则《乡里旧闻》,等着我去拿,第二期又拿出新开篇的《耕堂读书记》,着实让我惊喜。每一次从抽屉里拿出稿子,先生都要叮嘱一句:“你们看看行不行。千万不要勉强。”每次我都迫不及待,坐在先生书房里读一遍,丢下一个“好”字,赶着回去发稿。《乡里旧闻》与《耕堂读书记》,先生心里酝酿已久,作为耕堂晚年写作持续时间最长的系列,在《散文》初创时期轮替亮相,为刊物增色不少。

新凤霞的稿子得来最有趣。本来登门向吴祖光约稿,祖光先生说:“我手里没有现成的。凤霞出不去门,闷在家里写东西,倒是有几篇习作,你们看看吧。她比我写得好。”听先生这样说,新凤霞有些腼腆,犹豫着拿出一沓稿子,我们颇感意外,当场看了几篇。

凤霞在“文革”中左腿被打伤,一九七五年罹患脑疾又遭误诊,半身行动不便,无奈告别舞台。观众始终没有忘记“刘巧儿”,常有“粉丝”写信问候,这一份情谊凤霞感恩在心,又无以回报,旧日的舞台往事、戏中伙伴,凤霞又何曾割舍得下?写写回忆,也算对观众、对自己一个交代。这些文字没有一点儿名角架势,率真朴实,鲜活灵动,每一篇都不长,都有故事,满是天真烂漫的趣味,好读得很。我们当即约定,凤霞的回忆录书稿由百花社出版,从中选了一篇《三笑点秋香》,先行在《散文》推出。辞别时,新凤霞送我们每人一幅她的画作,我挑了一幅梅花。

无独有偶,梅兰芳的公子梅绍武,也正是那时开始撰写回忆父亲的文章,这讯息来自《文艺报》的吴泰昌。泰昌热心支持《散文》,先是拿来老丈人阿英的一篇佚文《女儿节的故事》,又推荐写作与翻译都是硬手的梅绍武。闻讯我即赴西便门拜访。绍武和夫人屠珍都毕业于燕京大学英语系。论起来,屠珍还是天津姑奶奶,娘家来人了,话就多;绍武内秀,耳朵有些背,听屠珍一个劲说个不停,只是淡淡地笑。他大学毕业在天津短暂工作过一段,后到国家图书馆负责进口图书目录,查阅国外有关梅先生的文献得天独厚,他的文思善于把书面资料化开,与亲历的生活细节融在一起。那个下午聊天与组稿双丰收,顺利拿到绍武刚写成的《艺人最重千金诺》,记梅兰芳与美国影星范朋克夫妇的友谊。屠珍说,绍武是个慢性子,写作要她督着,关于梅先生的回忆录,不论多久完成,书稿一定交“百花”出版。意外得到新、梅二人的两篇文字,刊物多少突破了单一的文人气,《散文》创刊号特意辟了一个栏目“艺苑拾英”。

老“燕京”出身,不少学外文的,都有国学底子,中文好,陈乐民也是一个。最初在“对外友协”找陈大远约稿,老陈太忙,答应以后写,当场推荐了陈乐民。乐民欧洲跑得多,笔头健,人很沉静,思维活跃,常有独到的题目,很快写来一篇《巴黎的怀念》。在不长的篇幅里,记下几次到巴黎的特定思绪,踏寻周总理青年时期在巴黎留下的遗迹,“他是属于北京的,也是属于巴黎的。”法国朋友的一句话,留下那个时代牵动人心的一笔。此后,乐民从国外归来,多有新作寄我,他对散文,尤其是中国古典散文兴趣很浓,写过关于韩愈散文的研究文章。多年后,乐民任中国社科院欧洲所所长,成了研究欧洲思想史的大家,他的国学底子,决定了他做学问的初衷,还是在谋中国的发展。

头几期虽说主要靠约稿,但编辑部有个共识:不可忽视自然来稿,刊用稿必须名家与新人并重,只有在自投稿中发现、培养自己的作者队伍,刊物才得长久葆有生气。散文被忽视得实在太久了。我们期待更多陌生面孔出现,却没料到来势会这么猛。开始,每天涌来的自投稿用纸箱子盛,后来改成麻袋了,收发室忙不过来,我们不时去帮忙。信封上来稿地址囊括了各个省区,以江苏、湖南居多。这里面有个规律,哪里师范教育办得好,哪里散文作者就多,来稿就踊跃。来稿有的整整齐齐抄在稿纸上,有的随手写在作业簿上撕下来,有的甚至在烟卷盒背面涂几句散文诗寄来……我们本心想每一篇自投稿都过过目,凭着两个人,其实不可能。编辑选稿也凭眼缘,字迹、标题、纸张,第一印象很重要。每当打开信封的那一刻,心里是有期待的,盼着拿到可用稿,眼前面对的,往往参差斑驳,需要沙里淘金,看得多了,练就一个功夫,一篇稿子,只读一段,甚至只凭开头一句,其成色就能估摸个差不多,再决定细读、浏览还是放弃。

我们送上去的稿子,老林和老徐都仔细看过,创刊号定稿会上,意见没有大的出入。林呐问我们:“你们看过的稿子,哪一篇感觉最好?”没容回答,老林径自说:“有一篇《画像记》,我看最有味道。这个作者要重视。”老林平日说话,很少这样直接下结论,看得出他的兴奋。《画像记》是一篇自投稿,作者陈一凡系江苏太仓师范的教员,我初读印象不错,送了上去,没料到老林这么看重。那一段读稿太集中,脑子读糨了,老林的提醒引起我的注意,回来重读一遍,作者婉曲幽默的文笔,把一篇千字文写得娓娓富有余味,从此知道了,读好的散文须品,品出文字里面的味道。按地址给陈一凡写了信,谈到主编的赞许,一凡也没有想到,说是《画像记》这样的写法,不是自己的长项,他会尽力写几篇满意的抒情散文投来。接下来的三年,一凡每年都有几篇作品发在《散文》,我们之间的友谊持续了近三十年,直至二〇〇九年一凡病逝。

老林对我们的工作充分肯定,转而又说:“仔细掂量掂量,创刊号还是缺一篇作者、作品都够分量的头题。”老林点到的,正是我们心中痛处。“够分量”,哪里会有现成的等着?石英家在北京,想了很多办法,通过韦韬,拿到茅盾的《鞭炮声中》,虽是一九三六年的旧作,因当时审查未通过,一直没发表,正好救了急,做了《散文》创刊头题。至此,功德圆满,已是印刷厂给出发稿的最后期限。

《散文》创刊号印了15万册。当时还是单一依靠邮局发行的年代,读者订阅和报刊亭零售各占一半。安徽作家严阵来信说,“《散文》刊物办得很好,前一阵我在上海改稿,见到《散文》在上海销路颇佳,这是编辑部同志们努力的结果,特趁此机会,遥致祝贺!”更多的外地文友,没能买到刊物,找我代购,虽说辛苦,但心里高兴。从第二期起,印数逐期上涨,直到年终达到27万。

我还是有遗憾:没能约上张洁的稿子。一九七九年,正在紧锣密鼓筹备《散文》创刊,《光明日报》刊发一篇《拣麦穗》,我读了心中一震,隐约感到散文的“道”,在向人的内心深处进发。作者张洁是一机部干部,约稿信写过去,复信却是闽东电机厂。信中说:“我在这里主要是熟习一下生活,还没打算写电影剧本。这里是一个偏僻的贫穷的小山沟,不会有人来的,这就是我待在这里的最主要的理由。我很怕忙乱,身体又不好,的确没有那么多的精力。”又说:“我记得您交给我的任务,努力去完成它。不过,我很难说定是什么时候。写东西这事有时挺怪,要写的时候不一定写得出来,不要写的时候,它又来了。所以,我不敢保证,但我早晚一定要写的。”

没过多久,张洁寄来一篇短文,大约是《拣麦穗》吊起了我的胃口,新作没能令我满意,我盼望我所敬重的作者,给《散文》的稿子,都拿出自己的高水平。回信时忍不住流露出这种感觉。张洁马上写信来:“关于我那篇文章,也不一定是约稿就一定要用的,千万不要勉强,这篇不行,我以后总是记得再写的。”我倒有些自责了。平心而论,这篇文章仍是张洁的风格,平淡中有些调皮。是不是我过于苛刻了?后来自己开始动笔写散文,才知道文字有自己的生长规律,不可能每一篇都遂作者的意。张洁这篇文章终于用上了,就是发在第三期的《依伯》。

忙碌中,时间过得快。一九八二年十二月,陈乐民寄稿致信:“我最近刚从加拿大讲学回来。寄上《静静的桂尔夫》短文一篇请裁夺。附寄的图片供题图参考用。”信末感慨道:“记得我第一次给《散文》写文章时,《散文》正创刊,不知不觉已三年了。光阴似箭,可胜浩叹。时届新年,谨祝安好!”三年了,《散文》已经长大,我也该离开了。林呐从出版局副局长任上离休,百花文艺出版社人事大变,调我去编书。我心里知道,经此三年,不论再换到什么岗位,我是离不开散文了。