官僚政治的图形学——论卡夫卡创作中的“办公室”形象

米兰·昆德拉指出,现代社会“经历了丧失个性和官僚化的过程,整个地球都成了这一过程的舞台”,卡夫卡是成功地“抓住了这些倾向的第一位小说家”。[1] 卡夫卡出色地描绘了一个人格化的“办公室”形象。这一形象映显出他对于现代社会官僚体制的透彻理解,同时也凝结着他对于现代人的存在状况的深刻体验。

如果说卡夫卡一生体验最深刻的家庭生活元素是父子关系,那么,他领悟最深刻的社会生活元素便是“办公室”。就像他终生未能走出“父亲”的巨大身影一样,卡夫卡从开始工作起,就一直为“办公室”所困扰。即使后来他因病离职疗养,甚至辞职后,办公室的影像仍然缠绕在他心头,频繁地出现在他的作品里。当然他对“办公室”的感觉和认识也经历了一种变化和深化的过程。

刚开始工作时,卡夫卡对办公室虽无好感,但还是有保留地承认了办公室的正当性:“办公室有权力对我作出最明确和最合法的要求。”但由于他难以割舍文学写作,所以他觉得这种“白天奔波于办公室,晚上还要伏案写作的生活”,对他来说“是一种可怕的双重生活,恐怕除了精神错乱之外,再也无法从这双重生活里逃脱了。”[2] 他深深地感到,“外表看来,我在办公室里完成了我的职责,但我却不能够尽到我内心的职责,而且每一个未完成的内心职责变成了一种永远不会离去的不幸。”[3] 不过,尽管他对办公室怀有某种抵触情绪,也时有抱怨,但他当时还是意识到自己在办公室里的责任的,所以非常忠于职守,有时甚至还会为此而感到一丝欣慰,就像他自己说的:“在办公室里的绝大多数时间里,我做着我所能够想到的事情,当我能够确信我的老板满意时,内心就相当的宁静。”[4]

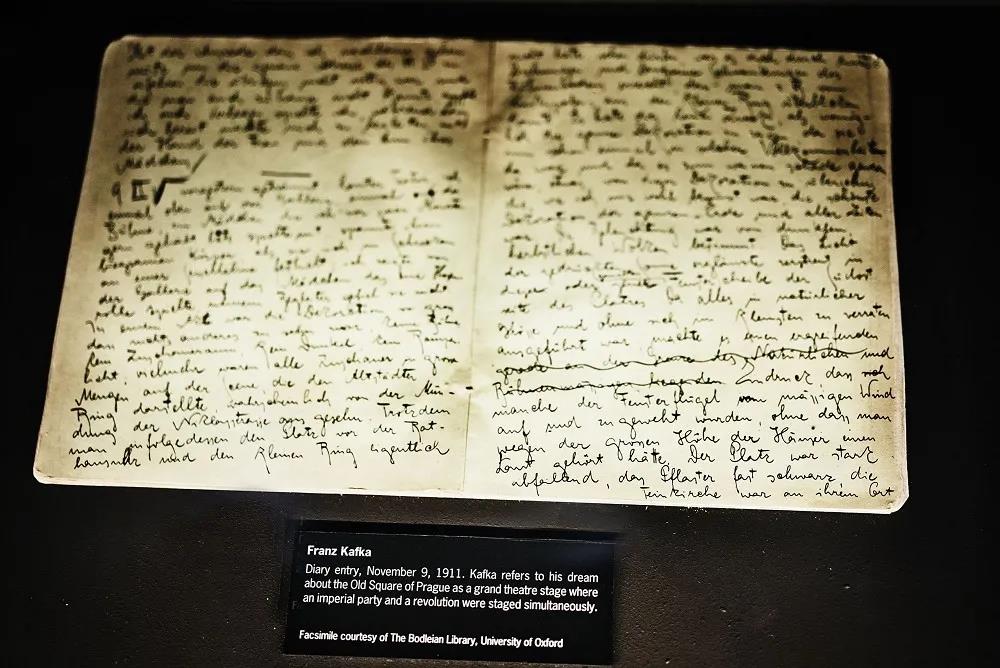

卡夫卡的日记

卡夫卡真正开始憎恶办公室,是在他接连写出了《判决》和《变形记》之后。这时他的艺术风格己日趋成熟,对自己的文学使命也有了明确的意识,他要“写出完全是出自我内心的全部的恐惧不安”。[5] 这时,每天都必须尽力应付的办公室工作,便愈来愈成为一个沉重的精神负担,他发现自己常常是“在一种空泛的绝望和恼怒状态中彷徨”。他曾告诉菲莉斯:“在办公室里或许是我情绪最糟糕的时候,这种真正的魔鬼般的工作紧紧地包围着我,我真是一事无成了。”[6] 所以,有时候即使不写作,他也会想着去做点别的事情,那“并非想学点什么,主要的目的就是想从(办公室工作的)自我折磨中逃离几个小时,这与我在办公室的魔鬼般的工作形成了对照,……那办公室是真正的地狱,没有别的什么比它更让我感到恐怖了。”[7] 这时的卡夫卡对办公室己不仅仅是抵触与抱怨,而是明确的恐惧与憎恶了。因为他已经清楚地看到,办公室工作与他的文学写作是根本对立的两种生活,他说:“写作与办公室是不可能和谐相容的,因为写作具有它深层次的吸引力的中心,而办公室则是处于生活的表层。所以这是一种忽上忽下的沉浮,在这样的过程中,一个人就注定要被撕成碎片。”[8] 对于当时的卡夫卡来说,文学写作是他生活和生命的根本,可他又无法完全放弃办公室工作,因为这份工作既为他的写作提供了必需的经济支持,也使他能够在父亲面前获得一种相对独立并能保持自己的个性与尊严。所以卡夫卡只能眼看着自己陷入无法摆脱的生存困境:每天过着两种不同的生活,忍受着被撕裂的生存折磨。卡夫卡几乎是生活在一种绝望里,他觉得自己“就像一只被关在笼中的耗子,失眠和头疼撕扯着我,我如何捱过这些天光阴是无法用语言描绘的,”他觉得自己“半个身子己沉陷在奥地利的官场里”,而“正是办公室和布拉格引领着我——因此也是我们——走向最终的崩溃。”他于是向菲莉斯发出这样的感慨:“从办公室解放出来是我唯一可能获得的拯救,是我最基本的愿望。”[9]

应该说,尽管卡夫卡内心对于办公室的抱怨与焦虑从来就没有平息过,但他身体健康的时候,并没有明确地想过要离开办公室。他工作勤勉,恪尽职守,在同僚心目里,无疑还是一个称职的公司职员,他经常得到领导的赞赏,多次获得加薪和提升。或许正是因为在办公室里做得很出色,他对于“办公室”生活之实质,才会有非常深刻的体悟。一方面他切身地感受着一个真正合格的办公室人员应有的生存状态,另一方面,由于他对办公室的厌烦情绪是根深蒂固的,所以他的工作越是出色,内心的抵触情绪也就越发强烈,而且当他的内心越是厌烦时,他的工作表现或许反倒会更加出色。他说:“我坐在办公室里,翻阅各种案卷资料,摆出庄重严肃的神态,企图以此掩盖我对这里的工伤保险公司的反感。”[10] 家里与公司,白天与黑夜,写作与工作,内心与外表,精神追求与职责要求,这种阴差阳错的双重生活,让他备受折磨,不仅使得他陷入一种极度紧张又难以自拔的生存状态,同时也使他获得一种异乎寻常的对于“办公室”生存方式的体验与领悟。正是这种铭心刻骨的生存体验,催生出了卡夫卡作品里的人格化的“办公室”形象。

1917年,由于身体状况的急骤恶化,卡夫卡不得不经常病休外出疗养,这也使他与“办公室”产生了距离。尽管卡夫卡直到1922年7月才正式被允许退休,其实早在1918年初“大咯血”后不久,他已经正式地向公司提出过退休的申请。这意味着从那一刻起,卡夫卡内心深处已经与“办公室”之间形成了必要的审美距离,所以他就能够以一种相对平静的心态,一种更加宽阔的视野,对于自身经历过的“办公室”体验进行反刍与沉思。

卡夫卡对于“办公室”的描绘,主要集中在三部都未能真正完成的长篇小说里,其中的“办公室”形象,也有一个逐渐复杂化的过程。《美国》中的“办公室”只是一个轮廓比较隐晦的雏形,其特征需要作一番梳理,才能辨析。这第一个“办公室”意象是卡尔在舅舅书房里看到的一个所谓的“美国写字台”[11],它有一百个大小不一的格子,而且还可以用一个曲柄按需要对所有的格子重新进行编组和调整。一个小小的写字台,居然有着如此繁复精巧的结构和调节系统,在现实生活中当然闻所未闻,但它却非常微妙地展现出了整个官僚体制的形象特征。《美国》中对于“办公室”的描绘,还出现在第5章“西方饭店”里,卡尔“一到饭店,立即被带到一套办公室的房间里”,从女厨师长的记事本到女打字员的键盘敲击声[12],无不喻示着卡尔已进入了饭店的“办公室”运行体系,以后他的生活都必须适应这样的运行机制。后来由于流浪汉鲁滨逊的搅局,他不得不辞职并因此引发了一系列变故,其实都是这“办公室”体制自行运作的必然反应。总的来说,卡夫卡在这篇作品里对于“办公室”的描写并不多,而且大多是粗线条、漫画式的,但还是足以体现他对“办公室”的基本看法:它不仅呈现出迷宫般的外观,而且具有某种扼杀人自由天性的本质。此时的卡夫卡对于“办公室”虽说毫无好感,笔触间也流露出讥讽的意味但态度还是比较温和的。

卡夫卡在写作《诉讼》时,已经对“办公室”感到了厌恶,所以其形象必然显得丑陋与可怖。《诉讼》里的办公室形象有两种形态,一是作者对于它的直接描绘,二是汇融在约瑟夫·K. 所面对的整个司法体制里。卡夫卡直接描绘了法院办公场所破败不堪的景象。首先是法庭审案的地方:“K. 觉得自己好像是走进了一间会议厅。这是一间中等规模的房间,有两扇窗,屋里挤着一大群形形色色的人——却没有人费心关注这个新来的人——紧挨着天花板是一圈楼座,那里也塞满了人,那些人只能弓着身子站着,他们的脑袋和背几乎抵到了天花板。”[13] “……那里光线昏暗,气味熏人,尘土蓬扬……(楼座上的)有些人随身带着坐垫,把它塞在自己的脑袋和天花板之间,以避免这脑袋被碰伤。”[14] 而正式办公的地方更为糟糕,法院的办公室居然设置在一幢破败公寓的阁楼上,“这里的住户属于贫民中的最贫穷的人,所以房间里塞的都是他们那些没用的破烂货”。[15] K. 由一个听差领着看到了法院办公室的全景:“这是一条长长的走廊,走廊里一扇扇制作非常粗糙的门通往这一楼层的各个办公室。这里没有窗户,光线射不进来,但也并非一片漆黑,因为有些办公室靠走廊一面的墙用的都是一些木头挡板,这些挡板不严实,并没有把办公室与走廊完全隔开,所以有些光亮从缝隙间透出,人们能够看见办公室里的办事员,他们有的在伏案书写,有的则紧靠着挡板站着,透过挡板的缝隙窥视着走廊里的人。”[16]

与办公场所相关联的人的形状也令人无法恭维。卡夫卡描绘了两类人,一类是作为办公室机构之部件的工作人员,如卫兵、听差或低级官员,其人模狗样的扮相,掩饰不住灵魂的委琐,不过他们的做派与办公室的本质倒是很相符合;另一类是被办公室牢牢地拴住的、或是有求于办公室的人,主要是那些等候在法庭门外的被告:“尽管从他们的面部表情、他们的姿态、胡须的式样以及许多不易察觉的细节来判断,他们显然也是属于上流社会的,”然而在这里“他们摆出一副诚惶诚恐的模样”,“不是笔直地站立,而是一直弓着背、屈着膝,像沿街乞讨的叫花子”。[17] 整个“办公室”的外观形象,就是由这样的场景与这样的人物构成的。

小说通过对约瑟夫·K. 的遭遇的描写,一层层地对“办公室”的内瓤进行了剖析和展示,表明了“这一整套司法制度的内部和它外表的模样一样地令人厌恶”。[18] 卡夫卡在三个层面上,对“办公室”的运行机制和本质特征进行了揭露。首先,他让约瑟夫·K. 当庭“审讯”司法机构:“毫无疑问,在这个法庭所采取的一切行动背后,……有一个庞大的机构在操纵着。这个机构不但雇用了腐败的警卫,愚蠢的检察官和那些其中最好的也只能说是他们承认自己的能力是很有限的预审法官,而且还控制着一个高等的司法阶层、当然有最高级别的法官,同时还带有一个必不可少的、人数众多的包括听差、办事员、宪兵和其他助手,甚至还会有刽子手在内的随从人员系列。”[19] 其次,在约瑟夫·K. 为自己的案子四外奔走并与各种有关人员的接触和交谈中,卡夫卡以一种冷幽默的笔调,描绘了“办公室”的“迷宫”特征。一是各种各样的“办公室人”相互牵扯勾连,形成重重叠叠的屏障,让人永远无法真正走进“办公室”,如作品里所提到的那些律师和低级法官,被告们只有通过他们才能跟法庭、跟自己的案子保持某种联系。可无论是律师还是法官,其实都不可能真正影响整个案子的进程,因为他们也进入不了“法”的内部,而案子从来就不会有任何真正的进展。被告即使明白了这一点,他们也还是离不开这些始终在吸吮他们血汗的律师或法官。律师也可分为两类:“一类用一条细线牵着他们的当事人,直到做出裁决,而另一类律师则从一开始就把自己的当事人扛在肩上,就这样扛着,从来也不把他们放下来,直到判决下达,甚至在判决以后还依然扛着他们。”[20] “办公室”的另一特征是它的程序或运行机制。一旦启动,它就会惯性地自我运行,任何个人都无法改变它的运行方向,更不可能终止它。约瑟夫·K. 的案子一旦进入了法律程序,他想获得无罪判决则无异于痴人说梦。其实小说中的那位画家早有言在先:“我还从来没遇到哪一件案子属于真正被宣判是无罪的。”[21] 即便有两种表面上宣判无罪的结局,但“全部的档案材料继续在诉讼的运转过程中,就像常规的例行公事所要求的那样,一直被传递到更高等级的法庭”。[22] 因此“它们也使被告永远不能被无罪释放”。[23] 最后,小说借助于“在法门外”的一则寓言故事[24],形象地说明了“办公室”的真正本质,那就是人们永远不可能真正地接近它、了解它。约瑟夫·K. 的根本错误与那个乡下人一样,“他本以为,法律应该是任何人在任何时候都可以进入的”[25],然而,他费尽心思奔波的结果,却与那个在法门外等待的乡下人一样,直到终了还是异常困惑:“他从未见过的那个法官究竟在哪里?那个他永远无法进入到里面的最高法庭又在哪儿?”[26] 因为他并不明白,在这种“办公室”文化体制中,其实并不具体存在一个最高的法院或法官,它的全部魅力或魔力就在于这种程序或体制自身。

《城堡》写在卡夫卡告病离开办公室工作之后,其中的“办公室”形象,已凝结着他多重性的生存体验,所以呈现出了异样的精彩。至于“城堡”究竟象征什么,众说纷纭,但若说其中多少已经叠合了些许“办公室”影像,或者是能得到认同的。先看它的外表形象,“它既不是一座古老的骑士城堡,也不是一座富丽堂皇的新式大厦,而是一座庞大的复合式建筑群,由一些两层的楼房和一片鳞次栉比的低矮建筑所组成。如果事先不知道那是一座城堡,人们就有可能以为它不过是一个小城镇。……它确实只是一个相当寒酸的小城镇,全由一些乡村屋舍拼凑而成。”[27] 但就是这样一个毫不起眼的建筑群,K. 却怎么也无法接近它,即使长期住在村子里的人,也很少有人能够真正进入城堡,相反,它对于这个村子却始终拥有着绝对的统治权。更有意思的是,这种统治的有效实施,不是凭借军队或警察的强力手段,也不是依赖某个领袖或强权人物的威望,而完全是由一整套“办公室”的运作机制进行的。

这个“城堡”名义上属于一个伯爵,所以城堡衙门“不论它们组织得如何严密,他们总是必须为了那些远在天边、谁也看不见的老爷们,而维护一些远在天边、谁也看不见的事业”[28],村子里的K. 们所能接触到的,其实就是那个忽隐忽显的克拉姆所代表的“办公室”(衙门)体制。在小说里,卡夫卡通过各种人物,将“办公室”体制的种种重要元素一一地展示在我们眼前。首先是办公室文件及其处理。文件是办公室运行机制的物质媒介,在一定意义上也是办公室的显著标识。小说描绘了城堡的低级官员索尔蒂尼的办公室,“他房间的四壁全被大捆大捆的卷宗所挡满,一捆摞一捆,形成了一根根高大的方柱,……由于各种文件被不停地抽取出来又堆加上去,这卷宗堆成的柱子也就不断地倒塌下来,这种间歇短促、无休无止、接二连三的轰响声,实际上已经成了索尔蒂尼办公室的突出特征”。[29] 办公室的工作就是文件在一个部门与另一部门之间不停地被发送或接受,其组织相当严密;也正由于组织严密,所以文件一旦走错路线,就得花费很大力气去找,其相关的处理“确实就需要花费很长很长的时间”[30],甚至会造成失误。K. 误打误撞捡了个“土地测量员”的身份,正是因为文件在运行中的出错。在卡夫卡的文学世界里,“公文文件既是福音又是祸根。它们不仅是法律档案和商务账本,而且还是历史年报和族类记忆,是珍藏和阐释我们过去经验的可能性之所在。‘公文文件’构成了文明,否则我们还会停留在野蛮时代。然而它们也挤爆了这个世界,威胁着我们的自由。”[31] “办公室”体制的第二个重要元素就是电话及其应答。“在城堡里,电话看来非常灵敏;……那里总是一个电话接着一个电话,这当然使工作的进度加快了许多。”不过从外面“给城堡里某人挂电话时,那边最下级的办事部门的电话就会一齐响起来的。”[32] 也就是说,答复的不一定是打电话的人想与之通话的那个人,故而电话的答复就有可能只是某个官员的一个小小的玩笑。第三是办事机构及其反应。衙门机关有一个“特点",“为了保持它的精细严密,它极其敏感,”常常由于对某件事过于深思熟虑,它会“在某个事先无法预见、事后也无法找到的地方,闪电般突然地冒出来一个解决这问题的指令,这个指令尽管通常是正确地了结了那件事,但无论如何总是有其武断性”。[33]

“办公室”最后的也是最重要的症结就是“秘书”,它甚至成了办公室的同义语。办公室就是由众多的秘书构成,人们总是通过秘书才能与办公室以及整个官僚体制“建立唯一的、真正的官方联系”。[34] “城堡里来的每一位老爷都有一批他们自己的村秘书,”[35] 其中,“对于每一个案子都有一位负责任的秘书。所以在他们中间,只有一个秘书负主要责任,而其他许多秘书则分工负一些次要的责任。”[36] 在城堡一间很大的办公室里,有一张硕大无比的办公桌,两边有许多官员,他们身旁“立着一张张小矮桌,每张桌前坐着一个打字员,他们根据官员们的要求把他们口授的指示记录下来。”[37] 在“城堡”的办公室里,这些秘书个个都唯唯诺诺,谨小慎微,然而一旦到了公众场合,特别在普通的百姓面前,这些秘书便立刻成了长官意志的化身,成了办公室权威的代表。“他平静地坐在这里尽他的职责,完全是照章办事……谁要是不服从他,谁就等着倒大霉吧?”[38] 贵宾楼老板娘就是这样评价克拉姆的秘书的。在老百姓眼里,所有的秘书都是一个模样,甚至在秘书和他所代表的官员之间,也是同一副“办公室”化的面孔。所以作品直到最后也没有告诉读者,究竟谁才是真正的克拉姆。因为从城堡里出来的每一个秘书都可能是克拉姆,说到底,克拉姆其实也不过是城堡的整个办公室体制里最大的一个秘书而己。

卡夫卡在以漫画式笔法勾勒出一幅办公室秘书脸谱的同时,还进一步揭示,当今世界由秘书所代表的办公室文化之所以能够大行其道的深层原因,那就是普遍存在的“办公意识”(official consciousness)。这种“办公意识”决定了秘书存在的悖谬性,一方面他代表着权力,另一方面他却不能具有任何的个人的权力,就像作品里一个低级秘书比格尔向K. 所描述的,尽管老百姓都把他们当作有权的人,竭力向他们申诉自己的意愿,可是“我们是绝对没有权力答应这类正等待着这里裁决的请求的”,“一旦接受了这个请求,那么你实际上就不再是一名公职人员了”。[39] 西方一位学者指出:“比格尔向K. 所透露的就是怎样去获得官僚政治的理性意识,这种意识在职权的分派和职责、个人化及人性化行为的限制中得到了滋长,那就是,它要对整个人类的存在都负有责任;如何使得一个固定不变的客观世界等同于——与之融为一体——自由的主观存在,如何让官员们即使置身于申请者的位置,同时又时刻都没有放弃自己的官员身份,反之亦然。这种技巧专门是为了对付这样一种申请者,他们深更半夜不经通报就闯进一个秘书的房间、冷不防地抓住了官僚机构,并絮絮叨叨地申诉起他个人的请求……那么就可以用这非人道的官僚性来处置这个申请者。”[40]

卡夫卡认为,更重要的是“办公意识”也已经普遍蔓延到了老百姓自己身上,这就是“办公室”文化之所以经久不衰且愈演愈烈的根源。一方面,人人都知道办公室文化的扭曲人性的本质,另一方面,人们在惧畏的同时又钦羡之,这正是“办公意识”在潜在地起作用的结果。K. 对村民们说:“敬畏官府的权威就是这里人的天性,然后在你们整个的一生中,这种敬畏又是以许多种各异的方式、从各个方面被灌输到你们身上,你们自己也竭尽全力配合人家向自己灌输。”[41]表明,在现代社会里,人们的“办公意识”几乎是与生俱来的,并不断得到强化。正是由于它的普遍存在,在人们眼里,“办公室”才会显得威力无边又奇幻莫测,就像那个“城堡”,“这官府就在那高高的天上,它是个让人捉摸不透的庞然大物。”而且当你还只是对它不甚了了时,或许还能够对它有一些比较清晰和客观的认知,一旦真的深入其中,那么你马上就会陷入茫然。K.就有这样的体验,“在来到这里之前,我还自以为对它们已经有了一个大致不差的了解,现在看来我那时是多么幼稚啊。”[42] “他注视这城堡的时间愈长,能辨认出的东西就愈少,眼前一切事物就愈加深深地陷入一片朦胧混沌之中。”[43]

半个世纪前已有西方学者认为,“卡夫卡的小说可以被看作是官僚政治的讽刺画。”[44] 应该承认,卡夫卡前期创作中对于“办公室”的描绘,确实很有些讽刺意味,他在《诉讼》里居然把法院的办公室安置在居民楼顶层那狭窄低矮的阁楼里,审案的法庭则开设在大杂院似的会议室里,闹哄哄、乱糟糟,十足的一幅讽刺画。然而在他的后期作品里,卡夫卡已无意于讽刺,而是致力于描绘“办公室文化”的真实图景,深刻地展示了“办公室”存在的真相,呈现出隽永的文化哲学意味。正像米兰·昆德拉所指出的:“他创造了极为无诗意世界的极为诗意的形象。所谓‘极为无诗意的世界’,我是指对于个人的自由、个人的特性毫无位置的世界,人在其中只是超人类力量——官僚主义、技术、历史——的一个工具。所谓‘极为诗意的形象’,我是指:卡夫卡并没有改变这个世界的本质和它的非诗意特点,但却以他的巨大的诗人的想像,改造和重新塑造了这个世界。”[45] 在昆德拉看来,卡夫卡对于“办公室”形象的描绘与其文学先辈们有一个根本的不同,“在卡夫卡之前,小说家们经常把机关揭露成个人与社会利益冲突的竞技场。在卡夫卡那里,机关是一个服从它自己的法则的机械装置。”[46] 而且,在卡夫卡看来,“办公室”从来就不仅仅是一个处理行政性事务的部门或机构,更不是一种孤立的社会政治现象,“卡夫卡把办公室的背景扩展到了一个宇宙的广阔范围,他通过这种扩展,毫无疑问,展现了一个画面,它与社会的想像使我们入迷。”[47] 也就是说,卡夫卡在现实生活中发现办公室现象奇异本质的同时,又在他的文学中用“办公室”形象来展现人们的社会生活已经普遍地被“办公室化”的这样一种状况,从而就使得现实生活中“毫无诗意”的办公室,在他的文学中居然也成了一种“极为诗意的形象”。

卡夫卡笔下的“办公室”之所以能够成为一种“极为诗意的形象,”根本的原因在于,重病后的他开始疏远了公司的职位,所以他反而能够把“办公室”视为一种自己已经无法摆脱的生活方式来认识理解了。他在给女友密伦娜的信中说:“你必须理解,那办公室并不仅仅是一种愚蠢的机构,它迄今为止一直就是我的生活,我无法把自己从它那里拽开,尽管那样一来或许并不会有如此的糟糕,但是毕竟迄今为止它一直就是我的生活。”[48 ]把“办公室”视为“我的生活”,说明卡夫卡已经是从人的生活存在的根本性上,来体验或理解“办公室”的普遍性质,“把办公室的背景扩展到了一个宇宙的广阔范围”。这样的“办公室”其实已经成了在技术理性统治下的现代人普遍的生活方式,或者说,它与现代人所面临的存在问题紧密地联系在一起了。所以卡夫卡才能够慧眼独具:“尽管办公室确实是愚蠢的机构,并且是太愚蠢了,但是这并不是问题的关键,事实上它的奇妙要更甚于愚蠢。”[49] 他从这令人压抑和窒息的“办公室”里,看出了“它的奇妙要更甚于愚蠢”这一貌似荒谬的真谛。他不仅在《城堡》中对那个“极为诗意”的“办公室”形象作了生动的刻画,而且在与青年朋友古斯塔夫·雅努施的谈话中,又对此进行了更深入的理性表述。

首先,卡夫卡发现“办公室”具有一种按统一化模式裁制(公务员)人的个性和生活方式的功能。这也是他从自己的办公室工作中体悟到的:“每件公文我都尽快处理,尽快往下传。然而对我来说事情并没有了结。我在思想上继续跟着公文,从一个处到另一个处,从一张办公桌到另一张办公桌,沿着一条手的链条,直到收件人。我的幻想一次又一次地冲击我办公室的四堵白墙。然而我的视野不是更宽广,而是缩小了。我也跟着缩小了。”[50] 同样,对于任何一个在办公室工作的人来说,办公室就“是个冒着臭气、折磨人的工场,里面没有一点幸福感,”人在其中“不是工作,而是腐烂”。[51] 所以说,“办公桌都是普洛克路斯忒斯之床”[52],坐在办公桌前工作的人,其实就是躺在“普洛克路斯忒斯之床”上,接受同一化模式的裁制,因此在外人看来,从办公室走出来的公务员或秘书,始终都是长着同一副面孔。

其次,办公室的公务员们不仅自己在不自觉中被模式化、体制化,而且,他们也在按照同一模式将每一个与办公室发生联系的人,统统照此办理,易言之,“他们把活生生的、富于变化的人变成了死的、毫无变化能力的档案号。”[53] 事实上,现代社会生活中任何人都不可能完全切断自身与办公室的所有关系,每个人都在以不同方式与办公室发生着各种的联系,都在不自觉地接受“办公室”生存方式的影响,领受着现代社会体制的预谋性和程序化的裁制。正如《城堡》所描写的,每个人自己也竭尽全力配合体制向自己灌输“办公室”的意识,以让自己的生存方式能够与整个社会普遍地都在“办公室”化的总体趋势相适应。极而言之,社会化过程中的每个人其实都在首先让自己“办公室”化。所以,卡夫卡才会得出这样结论:“束缚人类使其受苦的镣铐是办公纸做的。”[54]

其三,卡夫卡也看到了人们为了个人自由而对这一总体趋势进行着无声的反抗。卡夫卡本人的做法就是“小心地保持我办公桌的凌乱,”因为这可以为每个有意无意地反抗“办公室”的举动提供一个重要藉口:“妨碍我完成交给我的工作的不是我缺少办公意识,而是我的办公桌凌乱无比。”为此卡夫卡不无自得地说:“实际上,只有杂乱无章,我才能生活,唯其凌乱无比我才窃得最后一点点个人自由。”[55]

最后,卡夫卡从自己的生存体验中,看到了这种反抗的必然无望的结局。他告诉雅努施:“我陷进迄今为止最耗精力而又几乎无望的造反之中”,说它是无望的,因为面对的是一个普遍地被“办公室化”的社会现实,任何个人的反抗最后只能是以失败而告终。更何况,这种反抗必然是以“反对我自己”开始的,“反对自己的狭隘和惰性。其实就是反对这张办公桌,反对我坐的椅子。”[56] 说它是普遍的,那是因为整个现代(理性)世界其实已经都被普遍地“办公室化”了,反对办公室,归根结底也就是反对整个官僚化的现实世界,同样,反对现实的官僚化社会体制的斗争,也可以被相应地减缩为“反对办公室”的行动。无论如何,这注定是一场个人终将惨败的反抗。

卡夫卡与雅努施的这些谈话,看似非常悲观,其实卡夫卡并未彻底绝望。无论在他自己的作品里,还是在与人的交谈中,卡夫卡始终认为,现代世界普遍地被“办公室化”,并非就是人的存在悲剧,毋宁是现代人的现实的和不可能避免的存在境况,而这种境况也应包括人们对于“办公室化”历史进程的虽然微弱却也非常普遍的反抗。现代人的全部生活其实就可以被描述为接受与反抗“办公室化”(也即社会化)的矛盾的、动态的过程。对于每一个人来说,它是荒诞的,充满了悖谬性,然而离开了它,人生的价值和意义,也就无从谈起。所以唯有清晰地意识到它的本质特征,我们才可能真正地创造出属于人的价值和意义。这就是卡夫卡为什么一再说:“我们每个人其实都是迷宫。”[57] 卡夫卡的整个创作就是杰出的例证。他正是在充分地体悟到“办公室”现象的人类学意义之时,才成功地创造出一个“极为诗意”的“办公室”形象。“卡夫卡借助于他在官僚世界中所看到的奇幻,成功地实现了在他以前人们所不敢想的事:把一种具有深刻的反诗特点的材料,极端官僚社会的材料,改变成小说的伟大的诗;把一个极为平庸的故事,一个无法得到被承诺的职位的人的故事(即《城堡》)改造成神话、史诗和从未见过的美。”[58]

[1][46][47][58] 米兰·昆德拉《小说的艺术》,孟湄译,北京:生活·读书·新知三联书店,1995年,第105、98、112、112页。

[2][3][4][5] Franz Kafka, The Diaries of Franz Kafka: 1910-1923,edited by Max Brod,translated by Joseph Kresh,Martin Greenberg and Hanna Arendt,Penguin Books,1964,p.38, p.49, p.62, p.149.

[6][7][8][9] Franz Kafka, Letters to Felice, edited by Erich Heller and Jürgen Born,translated by James Stem and Elisabeth Duckworth,New York:Schocken Books,1988.p.236, p.238, p.279, p.462.

[10][50][51][53][54][55][56][57] 弗兰茨·卡夫卡《卡夫卡全集》,第5卷,叶廷芳主编,石家庄:河北教育出版社,1996年,第344、471、425、310、420、400、458、395页。

[11][12] Franz Kafka,America,translated by Willa & Edwin Muir,Penguin Books,1976,p.46, p.123.

[13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] Franz Kafka, The Trial,translated by Willa and Edwin Muir,Penguin Books,1984,p.45,p.47,p.69,p.73,p.73,p.77,p.54, p.208,p.180,p.176,p.179,p.235,p.235,p.251.

[27][28][29][30][32][33][34][35][36][37][38][39][41][42][43] Franz Kafka,The Castle,translated by Mark Harman,Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,2000,p.8.p.57,p.66,p.63,p.71,p.68,p.113,p.110,p.267,p.187,p.113,p.269,p.182,p.184,p.99.

[31][44] Austin Warren,Rage for Oder:Essays in Criticism,The University of Michigan Press,1959,p.109,p.107.

[40] Martin Greenberg,The Terror of Art:Kafka and Modem Literature,New York·London:Basic Books, Inc.,Publisher,1969,pp.207-208.

[45] 米兰·昆德拉《被背叛的遗嘱》,孟湄译,牛津大学出版社,上海人民出版社,1995年,第205页。

[48][49] Franz Kafka,Letters to Milena,edited by Willy Haas,translated by Tani and James Stern,Penguin Books,1983,p.102,p.102.

[52] 普洛克路斯忒斯是希腊神话中的强盗,他将投宿在他黑店中的旅客统统放到一张床上,并根据床的长度把身高者截短,将矮小者拉长。这里喻指强求任何事物必须按同一模式进行裁制。见《卡夫卡全集》,第5卷,第396页。

(原载于《外国文学评论》2006年第4期)