怀念 | 赵园:兄长王信

工作中的王信

我的认识王信,在正式进入文学所之前。先是经人引见拜访了樊骏,后来又由老伴得后陪着在《文学评论》编辑部见到了王信——似乎为了一篇论文。对于初识者,王信不属于令人感到亲和的一类。记得那回我规规矩矩地坐在他的办公桌边,像个小学生。就此认识,到所里上班后,仍然会去《文评》编辑部。老同事因“文革”中“派仗”的余波,据此将我归类,是后来才察觉的。

有“辽精海怪”之说。辽指辽阳,海即王信原籍所在的海城。辽阳人“精”否不论,王信在他人眼中的“怪”,是无疑的:执拗,拘守他认定的“原则”,不易变通;倘鄙视某人的人格,绝不肯假以辞色。在他,经权之间,守经系本色,行权则要较常人为难的吧。经他的手发表我的文章,也不无挑剔,并不通融。对他的尺度,我不总佩服,却尊重他的判断,因为那出于他所持的标准。

王信为人不苟言笑,初见难免令人生畏。君子不重则不威。王信的厚重,或多或少的威严,出自性情。对于后学,竭诚扶持、勉励,正适用那句“望之俨然,即之也温”。编辑事务繁忙,与他一同出席学术会议的机会不多。那回青岛的老舍讨论会,是一道参加的。还记得夜间与一伙同行在八大关一带散步。在王信,少有这样的悠然。会上会下,往往见他埋头翻看论文。以当时学界的风气,更以王信的品格,压根儿不会想到利用他所处的位置获取利益,发展“人脉”。我这一代研究中国现代文学的学人,经王信的手发表最初的研究成果的,不知凡几,王信从不以为自己有识拔之功。

某年“所庆”,时任所长的老陆鼓励老同事讲述文学所旧事,无非借此存故实。某同事关于“文革”中派仗的回溯,激起了当年对立派别的反感。王信受访时也没有避谈这一话题,对此态度坦然,未闻对他的叙述有何反应。囿于“学部”(中国社会科学院的前身中科院哲学社会科学部)这一具体环境,他的“文革”经验,似乎限于派仗与干校。尤其派仗。我的“文革”考察未在这一方向花费太多笔墨,想必令他失望。对派仗中的“战友”,即使过去了几十年,他仍会有回护。对此我不以为然。涉及文学所的事,身边的人,樊骏似乎较客观,更有学者态度。却也知道,要有王信的那种脾性,才会有金石交以至死友的吧。在这个日趋功利的社会,那也算得一种古风。我尽管在社科院度过了几十年,仍然只能算是到这里走了一遭,不像他们两位,将大半生交付于此,对学部、社科院、文学所的感情自与我不同。

学者合影,右起赵园、钱理群、王得后、王信、王富仁、王培元

有一种说法,他和樊骏,都属于“三门”干部,家门、学校门、单位门。对单位“从一而终”,职业经历一目了然,因而品质易于保有,也因此经验世界相对简单。这一点对于文学研究未见得有利。我们由浑水中趟过,难免有所沾染,却也从中获益。倘不计功利,其间得失,何尝能说得清楚!

我曾在其他处说过,1980年代的《文学评论》,打上了王信的个人印记。他的职业生涯倘有所谓的“高光时刻”,也在这期间。中国现代文学学科劫后重生。王瑶先生任会长、樊骏主持会务的中国现代文学研究会,《文学评论》、《中国现代文学研究丛刊》,无不致力于发现、奖掖人才,一时生机勃发。用了时下流行的说法,对于学界,那种生机与活力,应当是“现象级”的,过此即重归岑寂。即使这为人艳称的十年也仍不平静。某次《文评》的一篇文章触犯禁忌,受命临时撤稿,采取了非常规的处理方式。院领导问责,众目睽睽下,时任编辑部主任的王信起身担责。当时院领导与他之间的问答,颇有传闻,未知确否。这种事,王信淡然处之,不以为需要特殊的勇气。毕竟是“八十年代”,事情过去也就过去了,未闻有后续的动作。

对编辑工作,如王信那样一丝不苟、不惮烦地为来稿核对引文的,怕已经太过稀有。偶尔读到过王信写的评论,似乎关于某当代小说。由文章看,他本可以兼顾编辑业务与写作的,此后却再未见他的文字。或因尺度严苛,尤其对己。在我看来,编辑固不必同时做研究,却以兼做研究、从事写作更有利于保持与学术界、创作界的联系。王信或不作如是想。

前两年文学所纪念《文学评论》创刊××周年,王信和我都推谢了充当“嘉宾”。庆典的一个环节,是分专业的座谈,不便推辞,遂邀了王信同去,见到了不少多年未见的熟人朋友。与会者发言中,提到最多的,即王信的名字,或许令他不大自在。过后看某大报的报道,有“以王信为代表的”云云,应当是得之于那次座谈的印象。这种庆典从来更是领导表演的机会,本可能与王信无关。被这样多学人记住,自是难得,却未必为王信看重。他以为自己不过恪尽职责而已。

王信在书房

1990年代,王信由城东搬来,所住社科院宿舍楼与我们所在居民社区仅一条马路之隔,仍然只是偶尔过往:我与得后坐在他的书房,或他坐在我家客厅。彼此留了房门钥匙。倘我们外出时间稍久,会将家里的盆栽——一棵小树般的米兰——托他照料。他则每隔几日,由过街天桥到我家,爬上四楼浇花。王信与得后同岁,身体曾经健硕,退休前常由安贞桥北骑自行车到社科院上班。退休后,渐老渐衰,足力不支。即使那棵小树还在,也不便再劳烦他了。

王信与樊骏所住与我们的那栋,当年都是所谓的“专家楼”,年深月久,早已破败。社科院的楼建筑质量尤差。我曾嘱王信若有地震,及时赶到我家避难。晚年的樊骏,居室破败隘陋,光线不足。当年朋友代为置办的家具已然敝旧,地板起翘。除了衣着依旧整饬,多年来物质生活方面几无改善。

樊骏生前曾得到一笔当时看来相当丰厚的遗产,却将其中的一笔用作了“王瑶学术奖”的基金。我极力劝阻,因深知在我们所处的环境中,任何一种评选——无论学术奖还是文艺奖——均难以公正,捐赠无助于鼓励学术。他不为所动。我说你何不周游世界?后来又想到他本可用于改善自己的居住条件,甚至想到不妨用来做做慈善,比如救济贫病的老同事。樊骏似乎没有这样的思路。无论他还是王师母,都坚信奖励后进、推动专业发展,是他们手中那点钱的正当去处:这里何尝没有那一代人的执念?

还记得上个世纪八九十年代,王信曾批评当时“人欲横流”。我对他的说法不以为然,以为陈腐。事后看来,在市场化后席卷全国无坚不摧的大潮中,不“与时俱进”,何尝易有!台湾学者王汎森关于明末清初的士大夫,有“道德严格主义”的说法。在“文革”后意识形态坍塌的环境中,随处有人改换面目。将形成于早年的操守保存完好者,樊骏、王信实在稀有难得,岂不值得倍加珍惜。

晚年的樊骏,反应已然迟钝。我到马路对面探望,即将住在楼上的王信请下来。大部分时间我们交谈,樊骏旁听,说只能听懂几成。幸有王信在近处,不至于更寂寞。樊骏病逝,王信不免形单影只。一对老友、知交,相伴几十年,情谊深不可测,却未见王信呼天抢地。刚毅与坚忍仍写在脸上。

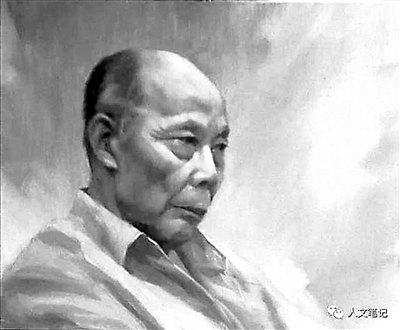

王信先生画像 郭虹绘

王信的家累,别人无从分担。十几年间照看卧病的老妻,注定了有不为人知的损耗。2019年秋患病前,消瘦得脱了形,两颊塌陷。有朋友春天看到他,说似乎一阵风即可吹倒。终于住进医院,看似事发突然,无非多年劳累所致。就诊是保姆用轮椅推去的,可知衰弱到了何种程度。选择那家医院,而非医疗水平更高的另一家公疗医院,只是因离家近,省事。我在他手机上留言,建议出院后再到另一家医院诊治,他未回复。我猜想他不但不习惯于乘出租车,也没有线上操作(挂号等)的能力。这个社会对老人太不友好,包括王信这样的知识人。王信的男子气习惯于硬扛,不轻易接受别人的帮助,又怕拖累子女。知乎此,他的“淡定”更令我不安。

看到王信坐在他昏暗的斗室,困在杂物间,心情复杂。终生服务于学术,专业圈内有极好的口碑,本应当有一份更好的生活。从未听到过王信的抱怨;对别人眼中的寒伧,处之泰然。本以为可以这样继续来往下去,2019年秋冬之交却因得后发病,我们提前入住养老院。搬家前去看望他,见他神情落寞,稍坐片刻,便匆匆离开。以他的经济能力,京城条件稍好的养老机构,都不大能考虑的吧。

王信是有血性的东北汉子,不好事却绝不怕事,一旦需要,不难挺身担当。我们都会有“犬儒”、“乡愿”的一面,老友中最不乡愿、犬儒的,即王信。有血性,有骨气,不惧人言,可称“铮铮”。倘生当英雄时代,想必会将他的人格力量作畅快淋漓的挥洒。活在当世,也较我“爱憎分明”。更难得的是,看来威严的王信,对老妻却像是有无穷的耐心,直到将自己熬老。在我看来,这样的王信,更是大男人。

你可以有不同的朋友,他们都是命运的馈赠。我曾说樊骏于我,介于师友之间。事实是,几不曾向其人请益——却仍不同于同一世代的朋友。王信于我,更像兄长。研究生毕业不久,一次在王瑶先生家听了重话,觉得委屈,上班时找王信诉说,站在文学所狭窄的走廊里,痛哭不止,无疑那时就将他当作兄长了。我视王信、樊骏为前此时代之遗,在我所属的那个专业界,说硕果仅存亦不为过。我曾说过自己向慕却无缘得见“光明俊伟”的人物,被人借题发挥。其实今生所见优秀人物已足够多。“光明俊伟”,光明,王信、樊骏庶几近之。只是嫌两位略有道学气,律己过苛,少了通脱而已,何尝有损于光明!

2020年11月

此篇写成后,有朋友说,王信要强,你关于他处境的写法或令他不适。我撤回了已寄给刊物的文稿,近期才发给王信。前天与他通话。他说读了我的文字,感到“惭愧”,只是写字困难,“总觉得很累”,待好转后再细谈。手机上有几处他语音留言的痕迹,却只闻杂音。

今晨得知了他昨晚去世的消息。即使病弱到了这程度,他仍如一贯地怕麻烦朋友,怕女儿牵挂,甚至怕麻烦医生,唯独不为自己考虑。

2021年2月3日

附:王信先生生平

中国社科院文学研究所《文学评论》编审王信先生,因病医治无效,于2021年2月2日在北京去世,享年87岁。

王信先生出生于1934年3月,籍贯辽宁海城。1952年11月至1956年9月就读于北京大学中文系。1956年9月进入中国社科院文学研究所工作。王信先生是《文学评论》1957年创刊时的首批编辑,曾任《文学评论》编辑部主任、副主编。1994年4月退休。

中国社科院文学研究所2月3日发出讣告,讣告中称:“王信先生在文学所一直从事编辑工作,几十年如一日。为人正直,作风正派,对工作认真负责,学术态度严谨;对同事热情诚恳,团结包容,得到所内外同仁的爱戴。王信先生将自己全部的才华和心力奉献给了他所从事的编辑事业。”