诚实、宽容与共情 ——2019年葡萄牙及葡语非洲文学概述

内容提要 2019年,葡萄牙及葡语非洲的文学创作与社会责任紧密相连。社会热点议题,如女性所受的暴力及移民的艰难处境,获得作家、出版商和评论家的高度关注。与此同时,葡语诸国作家继续探索与分享共同的文学遗产,着重反思葡萄牙帝国时期的历史阴暗面,注重对经典文学形象的重构以及对写作范式的突破。在持续动荡的全球局势中,面对不确定性带来的焦虑与恐慌,葡语文坛在个人和集体层面均呼吁诚实与宽容。

关键词 葡萄牙语年度文学研究 暴力 人文关怀 历史记忆

萨拉马戈曾在日记中写道,作家的身份与公民的良知不可分割。即便在严肃文学日趋边缘化的今天,作家仍应勉力承担沉重的社会责任,坚持人文关怀,依然是写作者心照不宣的希波克拉底誓言。2019年,在葡萄牙及葡语非洲文坛,作家普遍紧跟时事热点议题,抨击性别、体制乃至技术手段上的暴力,揭露对各类边缘群体的歧视,剖析历史中有形和无形的压迫,探究其对个人、族群乃至国家的深远影响。在全球“脱钩”的大环境下,葡语文坛内部依然寻求在交流中不断磨合,在协商中实现理解,在反思中实现共情。

一、文字的道义:性别、暴力与弱势群体

波尔图出版社是葡萄牙最大的出版商,自2009年以来,该社每年组织年度词语评选。在近两年葡萄牙的评选中,“家庭暴力”(2019年第一名)、“性骚扰”(2018年第五名)和“性别歧视”(2018年第九名)等与性别政治相关的概念连续上榜,突出反映了席卷全球的平权运动对葡国社会的影响。

面对社会热点,长篇小说作家很难用现在进行时的方式参与讨论,因为反思的过程需要时间的沉淀。热点存在的意义更多是对出版界的推动,以及影响评论界对作品社会价值的评判。作为小说界的新人,马西娅·巴尔萨斯的首秀获得成功,即是对前者的例证。《在黑屋里飞翔》就像一块展示女性所受暴力的多面体:她们面对着来自家庭、工作环境和情感等不同形式的暴力。本书的价值在于,它淋漓尽致地展现了当代女性的困境。林林总总的暴力全方位笼罩着女性的生活,但社会乃至女性自身均缺少对问题的承认,因而很容易将罪责归咎于受害人过于敏感,从而加剧了女性在身心两方面受到的折磨,令她们感到孤立无援。虽然,为了将主角们的故事串联在一起,作者过于追求机巧而削弱了真实感,但本书能够获得出版并获得不小的反响,与葡国社会逐渐开始正视女性境遇不无关联,也佐证了近年来该国的平权指数一直在缓慢提升。

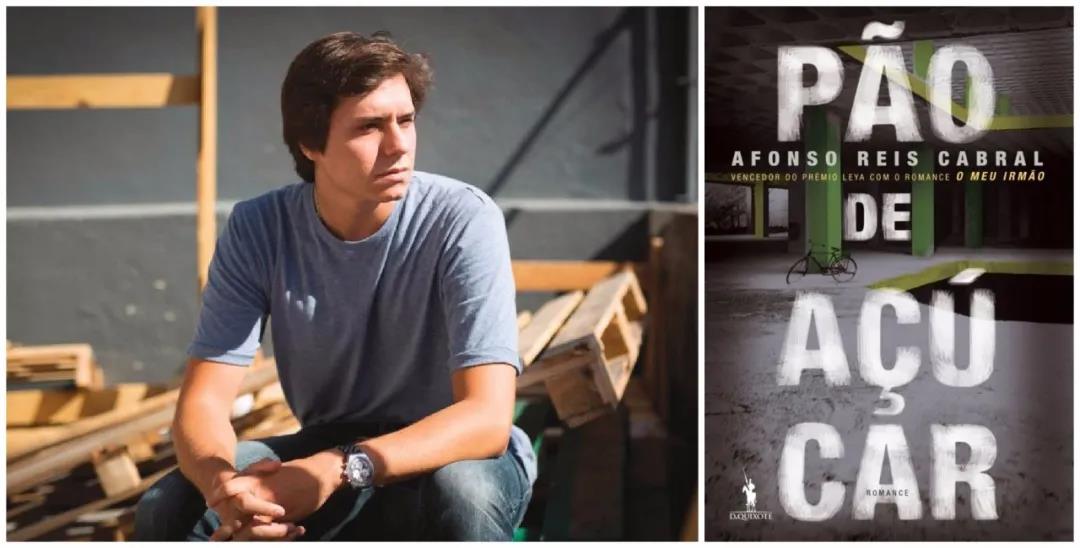

另一方面,青年作家阿方索·雷斯·卡布拉尔所作的《糖面包》获得2019年度若泽·萨拉马戈文学奖,例证了评论界对文学社会责任的关切。《糖面包》的情节取自2006年的真实事件。吉斯贝尔塔是一名巴西移民,在三天时间内,她被十四名少年反复轮奸、殴打并最终杀害。该案曝光后获得广泛报道和讨论,成为葡萄牙少数群体意识觉醒的契机。以此案为焦点,先后有一部纪录片、两部戏剧以及多部诗作、歌曲和分析文章问世。卡布拉尔的小说则将视角聚焦参与性侵的一名少年,试图探究一项令人费解的转变:首次遇见吉斯贝尔塔时,这些十几岁的男孩对她颇为友好,甚至还与她分享食物,却为何在几天后就陷入群体性的癫狂。尽管事实真相无从知晓,但在文学作品里,作家可以更自由地解剖暴力,探究引发这一惨剧的深层次社会因素。个案体现的不仅是对外来群体的普遍仇视,还有对施暴少年所代表的本国边缘人群的漠不关心。由于被正常社会隔绝在外,这类人日积月累的愤怒与自暴自弃引发了暴力的常规化。对社会议题的积极参与是伟大作品的特质,如萨拉马戈奖评委曼努埃尔·弗里亚斯·马丁斯就表示,这部小说让他更加坚定,“在我们谈论文学时,我们谈论的不仅仅是文学”。卡布拉尔的文字是对冷冰冰卷宗的补全,让这桩十年前的凶案没有雪落无痕,而是成为长鸣警钟。萨拉马戈曾断言:“写作是极难的事,责任最为重大。”对于年仅三十岁的卡布拉尔而言,他已经在身体力行前辈的告诫与期望,不仅仅为自己而写作,更要探索与自身迥异的个体和社群,用文学建构人与世界的联系,以此实现人性的回归,达到理解与体谅。

(作家阿方索·雷斯·卡布拉尔与《糖面包》,图片源自Yandex)

身处“娱乐至死”的消费主义大环境,卡布拉尔的同侪艰难捍卫着严肃文学的道义责任。在新书《以手护头》当中,葡萄牙女作家安娜·马加里达·德·卡瓦略同样将目光投向弱势群体内部的倾轧。故事设定在西班牙内战期间,被葡西边境分割的两个村庄居民面临战争的可怖和贫穷的煎熬,但更为触目惊心的是边缘人之间的相煎何急。在这个畸形和腐化的社会里,被排斥者压迫其他被排斥者,土匪、逃犯、走私者、政治犯和临时工被主流社会秩序拒之门外,却反过来欺压更加卑微的穷苦大众,而后者唯一能够保护自己的方式只有用手抱住头颅。书名取自波兰诗人希姆波尔斯卡的诗《折磨》,原诗中反复出现的主题是“什么都没有改变”。就像卡瓦略描写的一位村民,在发现邻居家着火后,他上前说的第一句话居然是能不能用这火点烟。面对无以言说的荒诞,文学的特殊之处在于可以让我们回到轻信的童年,暂时停止理智的运转,从而让不可能化为可能。而当阅读这一行为结束,读者回到现实,意识到书中行为的不可理喻时,或许能够在今日的世界表露更多的善意,用集体归属感带来的些许温暖融化自私的冰。

二、流动的世界:移民、宽容与边缘社会

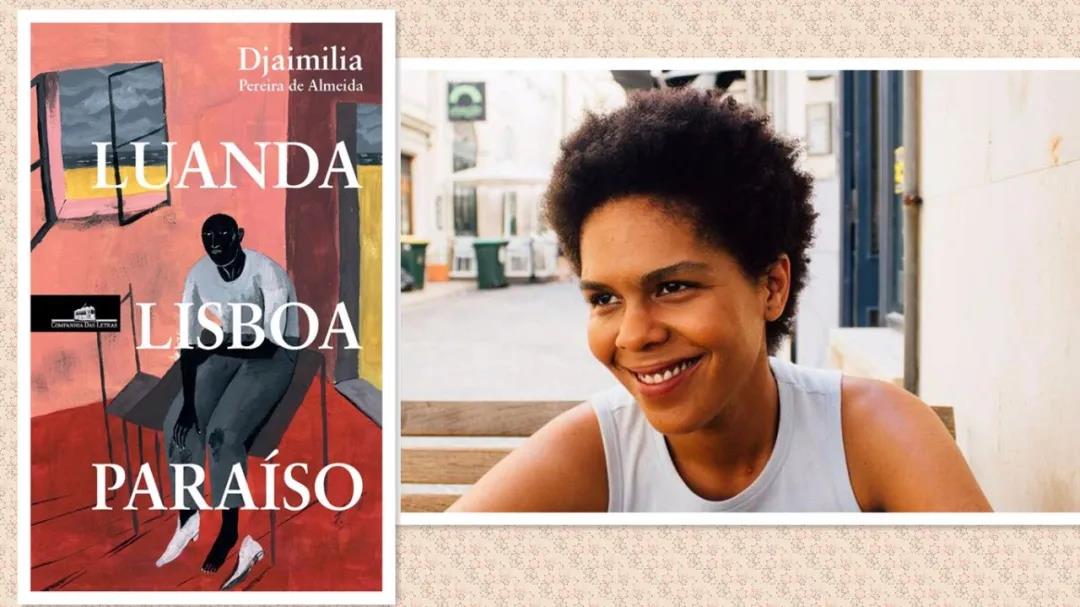

葡萄牙语海洋文学奖的前身是葡萄牙电信文学奖,一向被视作葡萄牙语版的布克奖。2019年,在三部获奖作品中名列第一的是《罗安达,里斯本,天堂》,由出生安哥拉的作家贾伊米莉亚·佩雷拉·德·阿尔梅达创作。故事的主角是一对父子,为了治疗儿子阿基琉斯的腿部残疾,两人于1984年离开安哥拉首都罗安达,前往里斯本求医,最终因入不敷出落脚在“天堂”贫民窟。在上世纪一度风靡的“葡国热带主义”的话语体系里,作为帝国首都的里斯本是一块异质文化和平汇聚之地。到了本世纪,市场营销策略受资本主导,则普遍将里斯本描绘成欧洲的异域风情之都。然而,阿尔梅达这样的非洲作家正用自己的视角提醒世人,在后殖民的现实里,幻灭与失望才是主轴,对过往的扭曲和美化是对亲历黑暗者的不敬。移民,尤其是少数族裔移民,在里斯本的地下世界受到系统化剥削,贫穷和受挫才是这里的常态。

(作家贾伊米莉亚·佩雷拉·德·阿尔梅达与《罗安达,里斯本,天堂》,图片源自Yandex)

1974年,葡萄牙爆发民主化革命。伴随去殖民化的进程,数十万葡人从非洲回归,他们需在国人的漠视和敌意中寻找身份的再认同,其中的心理落差和创伤成为文学经久不衰的话题。相较而言,少有人关注的是后殖民时代的另一种流动。近几十年从非洲来到葡国的新移民,尤其是被边缘化的黑人移民,只在音乐、舞蹈等寥寥无几的领域实现对主流文化的突破,他们生活中的苦难与奋斗却迟迟未见文学表达。阿尔梅达的作品意义在于,在长久的沉默后,这一族群终于开始在文学场域中自我表述,不再坐视主流白人话语的无视或误解,不再因过度迎合主流文化而压抑自身的异质性。小说中的父子二人因病返贫,生活水平每况愈下,他们的遭遇也是整个葡萄牙社会现实病症的体现。儿子因为脚踝残疾获名阿基琉斯,但结构性的歧视、拒斥与不宽容,以及长期以来对这一问题的漠视乃至粉饰,才是葡国社会真正的阿基琉斯之踵。二人先后遭遇两场火灾,生活境遇日暮途穷,其实也对应着葡萄牙的螺旋式衰落,从曾经的殖民强国无奈沦为如今的边缘国家,甚至被欧洲媒体蔑称为“笨猪四国”之一。实际上,有识之士已然指出,葡萄牙期望能在未来有所发展,需要更多地利用与前殖民地的经济和文化联系,同时积极有效地接纳充满活力的移民。

遗憾的是,葡萄牙长久的不宽容传统仍然是一片难以驱散的阴云。从宗教裁判所的创立,到对启蒙精神的钳制,再到二十世纪秘密警察的猖獗,葡萄牙的保守思想根深蒂固,一直延续至今。在《合格法西斯分子手册》当中,来自里斯本的作家鲁伊·津克敏锐地意识到遏制本土极端势力的重要性,而他采取的方式是运用戏谑的笔法,煞有介事地列出抱残守缺的顽固分子需要学习的整套课程。手册规定,好的法西斯分子应当是白人,是“得体”的公民,珍视传统家庭观,虔诚信仰天主教,是种族主义者,排外、反移民,是民族主义者,怀念帝国与殖民时代,反多元文化,反现代主义,将二十一世纪观念的改变均视作对往昔习俗和体制的背叛。在冠冕堂皇的建议表象下,津克淋漓尽致地展现了不宽容所必然引发的极端主义。同时,本书在体裁上具有混杂型特征,既可以看作杂文,也具有小说的特点,本身就是对极端保守主义的讽刺,因为法西斯分子对模糊与混合深恶痛绝,交流与汇合会导致各安其位的愿景无法实现,正是强调单一模式者最为恐惧的情况。

津克嬉笑怒骂的对象并不限于葡萄牙蕞尔之邦。当下全球各地甚嚣尘上的“脱钩”呼声,尽管可以发出声嘶力竭的恐吓,但本质上与津克所抨击的鸵鸟态度并无区别。汇聚中的摩擦是不可避免的阵痛,此时所需要的是耐心寻求磨合与适应,而不是过激地诉诸离散或以邻为壑。2018年安哥拉的年度词语是“希望”,而“和解”占据了2019年莫桑比克榜单头名,从中或许可以管窥非洲民众的呼声。

三、历史的回音:记忆、迷思与突破偏见

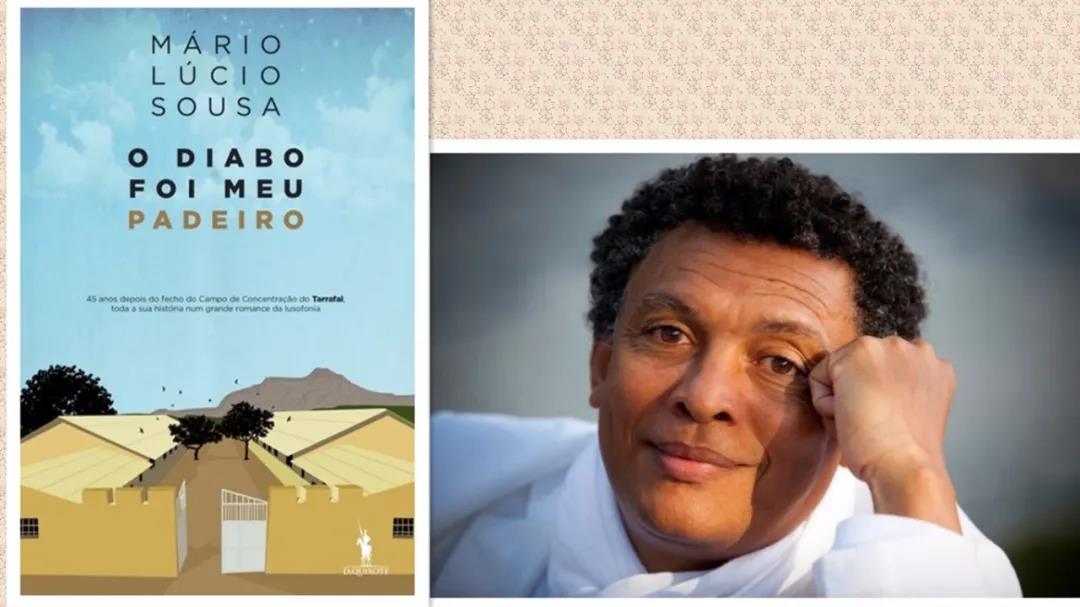

在葡萄牙语世界内部,一边是安哥拉、莫桑比克、佛得角等非洲葡语国家,另一边则是背负殖民主义、帝国主义恶名的葡萄牙,自二十世纪七十年代以来,无论是在经济、政治还是文化、文学方面,双方始终处在既依赖又提防的尴尬境地。虽然由于共同的历史和语言因素,加强交流、强调理解的声音依然是主流,但平等的交流不代表无条件的接受。近年来越来越多的非洲作家对葡萄牙知识界发出以史为本的对话诉求。他们指出,殖民和帝国思想的残余,是双方都要致力消解的问题。2019年,佛得角作家马里奥·卢西奥·索萨出版小说《魔鬼曾是我的面包师》,全景式记述了塔拉法尔集中营的历史。从1936至1974年,该地长期被葡萄牙“新国家”独裁政权用作流放及关押政治犯的场所。索萨指出,在这里遭受折磨的大多数其实是葡萄牙人,但葡国至今仍未找到一种真诚的方式处理本国在非洲的历史,因而也无法获得柏拉图意义上的“净化”。塔拉法尔虽然地处佛得角,但对它的悲伤记忆实际上为两个大陆的多个国家共享,因此他号召葡萄牙人学会正视这段历史,因为在信息化、全球化的今天,眼不见为净并不是一个可行的选项。

(作家马里奥·卢西奥·索萨与《魔鬼曾是我的面包师》,图片源自Yandex)

近年来,对葡萄牙文学经典的重温与颠覆,是非洲出身的葡语作家另一项颇为常用的叙述主题。安哥拉作家阿瓜卢萨和佩佩特拉先后参与其中,挪用了葡国作家创造的著名文学形象弗拉迪克和阿达马斯托,赋予其后现代、后殖民的精神内核。阿尔梅达于2019年底发表《植物所看到的》,则延续了对葡国文学经典形象的再思考。

在1923年出版的回忆录《渔夫》当中,葡萄牙作家劳尔·布兰当简略描写了一位老海盗塞莱斯蒂诺,他曾烧杀抢掠无恶不作,但在年少的布兰当眼中,那只是一位精心照料花园的圣徒。阿尔梅达则对海盗的形象进行了拓写,她并没有用价值判断的眼光审视人物,也没有拘泥于善恶、悔过与救赎等基督文化中的老生常谈,而是尝试勾画出不平等关系中权力的转化。究竟是塞莱斯蒂诺把控着花园,让植物成为其生活的意义,还是植物将水手转化为它们的一员,成为不分善恶的存在?花园里的植物逐渐霸占了塞莱斯蒂诺全部的挂虑与热忱,是否可以说这位园丁陷入了花园的囚笼,是否如作者所提示的那样,在某个时刻,花园变成了园丁的园丁?这本不到百页的小书提供了独到的视角,让读者可以反思其他既定的对立关系。例如,在后殖民时代,前宗主国与殖民地的关系,又何尝不像老海盗和花园一样错综复杂?两者间既有互利互惠,也有暗中角力,面对真实与虚构的他者形象,每个国家都需要破除迷思,化解偏见,才能将共同的历史化为未来发展的助力。

莫桑比克作家米亚·科托与安哥拉作家若泽·阿瓜卢萨2019年合写的短篇集《高雅的恐怖分子和其他故事》,可被看作是一种新颖的表述方式。首先,这本书采用了独特的合著形式,两人不区分各个篇章、段落由谁写就,在一定程度上可以打破读者对文学创作个人性的预设认知。熟悉两位作家的读者可能在阅读过程中不断猜测某句话、某个情节由谁撰写,从而为阅读过程增加了另一个维度的参与可能。其次,在文章主题上,串联三个故事的是文学永恒的主题:爱。作者认为,爱是人世间最值得追求,也是最珍贵的事物。国家、性别、种族间的种种纠葛经常会对真爱构成挑战,但对权力和欲望的追求无法与真实、珍贵的爱相媲美。主题看似老生常谈,但两位作者将其置于新时代的背景下,如反恐战争、国际合作、宗教冲突、女权运动等等,从而讲出了新意,又较为成功地兼容了非洲本地的语言特色、社会背景和全球议题。在《高雅的恐怖分子》中,来自安哥拉的本迪尼奥在里斯本被捕,两位葡国专员和一位美国特工对他展开审讯。虽然发现本迪尼奥与恐怖活动并无关联,但迫于上级破案的压力,警方还是选择利用他的爱人迫使他招供,最后引渡其去美国受审。然而,虽然表面上故事以悲剧结尾,但全文的焦点并不在于正义与政治需求的对立,而是对偏见的打破。作为来自非洲的黑人,虽然身陷囹圄,但本迪尼奥依然保持典雅的穿着和诗意的谈吐,最终在感性上征服了三位审讯者,让他们重新审视了自己的种族和文化偏见,并尝试与过往人生的幽灵和解。在这种意义上,本迪尼奥何尝不是一个成功者。

(《高雅的恐怖分子和其他故事》,图片源自Yandex)

2019年的葡语文学创作呼吁宽容,而诚实是宽容的前提。诚实看待社会,承认存在对女性、移民等边缘群体结构化的剥削和暴力;诚实回顾历史,承认存在被无知和恐惧主导的国家阴暗面;诚实面对自我,承认存在性向、种族、肤色等偏见。功归己,过诿人,是人与生俱来的倾向,但人性的光辉在于超越,文学的道义在于鞭策,文字的力量在于共情。费尔南多·佩索阿曾经断言:“葡萄牙人民本质上是世界主义的。真正的葡萄牙人不会只是葡萄牙人:他永远是一切。”对异质文化的吸收和认同一直是葡语国家标榜的特质,但历史也见证了各国掩盖在口号后面的歧视与拒斥。面对纷乱的思潮影响,这种名义上的包容能否在更广阔的领域实现,能否多一些反躬自省,多一些宽容理解,正是当代葡语文学最核心的关怀。

(原文载《外国文学动态研究》2020年第4期“年度文学研究专辑”,由于篇幅有限,省略了原文中的脚注。)