我找寻的,是即使无人在意依然会做的事 ——访绘本作家熊亮

一反人们对读书人或写作者“文弱”的印象,绘本作家熊亮近年热衷于习学咏春拳。虽然是半路出家,却用心到了痴迷的程度。“咏春”不同于一般的锻炼方式,不仅仅能增强体质和身体的协调性,真正练到“能打”的地步,不论在身体上还是意志上,都很接近训练有素的“军人”。这一形象,并不能与印象里外表和谈吐都十分放松的熊亮马上重合。

打拳时,身体时刻处在紧绷激烈的状态,头脑反而是放空清明的,这让熊亮感受到真正的平静,“体验最激烈时的平静,仿佛一瞬间被最大限度地激发了自然性。自然性散发的瞬间,无需过多考虑和反应,人像虎豹一样精通于驾驭自己的身体,这与做书是一样的。”经过他的解释,记忆里画画的熊亮和想象中打拳的熊亮终于又能完美地合为一体了。

因为图像的开放性,每个人作出的解读,心中升起的意象自然不同,被触动的部分也不尽相同。童真和黑暗,柔和与刚劲,纯粹与复杂,自然和思辨……绘本世界自有它的生命和语言,熊亮是一个浸泡其中的矛盾体,并且仍在“分裂”出更多可能的样子。

绘本作家熊亮

童真思维和探索精神:什么是绘本需要的?

《寻暗集》书影

记者:您曾经谈到绘本中非常重要的一点是“童真”,是与“紧张感”相对的放松,那么如何看待过往《寻暗集》《鲁迅选集》《卡夫卡》的绘本创作?因为他们都绝不可能简单被概括为“童真”,甚至充满了黑暗和恐怖色彩,具有相当的复杂性,同时又有对文化精神内涵的思考探索和表现。

熊亮:我觉得不管创作面向儿童还是成人,抑或是更具有实验性的,“放松”永远很重要。这个“放松”不是简单地指“松懈”,而是指冲破自身经验的界限。《寻暗集》中的几个故事都来自于民间戏剧、敦煌变文,它们的共性是在更高的意识层面上存在一个公平的审判,这是我选择这些故事再创作的理由之一。此外,《乌盆记》这个相当残酷的故事在极度浓稠的黑暗中仍然不乏喜剧色彩,这是中国式的戏剧性表达。

如果从色彩学角度考量,源头故事中的配色存在大量“强烈对比”,而且色彩极其鲜亮分明,中间不存在过渡色。这样的色彩使用方式在社会学意义上,通常用于狂欢庆祝等场合,比如作为娱乐形式之一的戏剧。戏剧是期待观众参与的,有些戏剧表演甚至是在人群中穿行时进行的。这种表现形式并不日常,可以视作在特殊的时间与场合,对日常压抑情绪的一种释放和宣泄。反观《寻暗集》,它的色彩总体上是偏黑暗的。这是再创作中与源头处理方式上最大的不同。

至于《城堡》等卡夫卡故事本身的逻辑也存在我指的这种“放松”。这一句话和下一句话之间的关系准确得无与伦比,这是一个头脑真的放松到无边无际的人所无法做到的。

1991年到1992年间,我读到了《鲁迅全集》,其中印象比较深刻的是《故事新编》。《铸剑》中,少年眉间尺恍惚间致死老鼠又心怀愧疚的情节让我记忆犹新。鲁迅充满哲学意味的创造力和表达力在思想意识层面极大冲击了当年十八九岁的我。创作是鲁迅排遣巨大压力和愤懑的方法,而同时又是在一种相当放松的状态下完成的,这点推断由《铸剑》的故事细节可见一斑。眉间尺身上发生的经验虽然是虚构的,却是日常生活中普通人也可能经历的体验,只是通常被人们看作小事,“不足为外人道”。鲁迅恰恰把这种体验记录到难以言表的清晰,这证明他在创作时是非常放松的。放松到什么地步呢?他似乎脱离了自己的躯壳,“在空中”观看自己所在的环境中发生了什么,惟其如此才可能事无巨细地记录下“环境中”的经历。事实上每个人都有经历“奇异”的机会,只是大多数人由于不够放松不容易意识到罢了。

当然这种放松与做童书意义上的放松显然不同,因为做童书本身不存在那么多压力或者暗黑的元素。做童书时我更愿意去读小朋友写的诗歌,他们充满了想象,其中的放松是天然的,是成人做不到的。

一个成年人表达进入森林深处的紧张情绪,通常会不自觉地把见闻与相关的心理结合起来说,而儿童的表达是描述他们听到某一种声音,看到某一个画面,或感受到某种氛围和未知的事物,他们用这样的方式去感知和描述世界。

好的童书创作应该是顺应儿童感知和表达习惯的。童书创作不是把我们对森林的感受提炼出来,再结合意识表达,而是把我们感受到的一切“还原”到森林的各个部分去。这话说起来似乎轻松,事实上并不容易做到。一位朋友的孩子在听音乐会时形容他听到“碎裂的声音”,而瑞典诗人特朗斯特罗姆曾经在听音乐会时形容,“声音在穹顶的玻璃上滚动,但每一块玻璃都没有碎”。有趣的是,孩子的感知和描述方式与享有盛名的诗人发生了惊人的关联,而这一切似乎都是天然的,并未经过训练和教导。儿童所能发现和捕捉的事物有时是非常神秘的。当我们谈论童真的时候,它似乎既放松又神秘,而这些特质都是值得作家注意的。回到做童书,做童书需要的是属于儿童的幽默。儿童的幽默感是注意到事物之间奇妙联系而产生的,而成年人的幽默感是关于经验的某种反省才产生的。

记者:以上您谈到儿童的感知力和表达习惯是天然的,这是值得作家尤其是童书作家注意的,那么成人经过长时间的人生历练可能早就无法自然地做到“放松”,并且葆有“神秘”的觉知力,那么这些能力有可能通过后天的努力达成吗?

熊亮:创作不应该被局限在某一种固定的感官体验或者人们所熟知的概念当中。为了发现“新世界”,我们首先要放弃很多已经熟知的规律、既定的文化立场和诉求,这也意味着抛弃旧有的观点和认知。成年人表达尤其面对既定对象表达的时候,往往不自觉代入自己已经习得的学问和特长,潜意识里不自觉回忆和重复种种“概念”,而这在创造性表达中绝不会有趣。越是擅长的就越可能是学习时间久而变得陈旧的东西。创作中成年人向儿童学习的第一步可能就是放弃自己擅长的,如果把这当做一种训练,这个过程并不轻松,甚至可能是艰苦的。

记者:您认为目前对“绘本”这个概念的认知是否存在局限性?如果从历史传统和文化差异层面考量,该如何看待和理解目前我们对绘本这种创作形式的认知。就您的了解,国外的绘本环境有何不同,或者说在更广的范围内考量,是如何看待绘本的?您认为有什么特别值得我们吸取和注意的?

熊亮:不论国内还是国外,绘本具体到儿童绘本都不以文化概念去观察世界,代之以感官感受、心理需求等为出发点看世界,从而通过创作归纳出一些有趣的发现。绘本是不设文化界限的,要相信每一个创作者都是为了距离自己的读者再近一些而努力。很多国外同行在这一点上做得很好,目前很多国内的绘本作家和艺术家也正朝着这个方向努力尝试。绘本创作具体到儿童绘本创作,追求充满童真童趣、甚至“不可理喻”的奇思妙想。之前写绘本故事的时候,我常常觉得在观念和技巧等方面这很重要,那也很重要,现在回过头来想,其实它们都不那么重要。“讲述一个有趣的、有个性的、有共通性的故事”才是大家真正在意的。

记者:目前我们一提到“绘本”这个词,好像就将自然而然给它加上“儿童”这个定语,您谈绘本创作也多以“儿童绘本”举例,但其实“儿童绘本”无法概括绘本创作的全貌。您认为如何理解更加广义的“绘本”?

熊亮:绘本的读者首先是分年龄段的,只是目前我们谈及“绘本”概念容易更多地讨论“儿童绘本”。绘本创作永远无法回避的问题之一是“做给谁读”。读者如果是儿童,他们一定在阅读中带有对生命的疑惑、对世界的疑惑、对自我的疑惑,他们想象的对象通常关于未来,因此儿童绘本充满对未知的好奇和想象;反之,因为经受了生命过程的历练,做给成年人读的绘本少有对未来的想象,代之以对人生经验的回忆。而像刚才谈到的,以鲁迅、卡夫卡等作家故事为蓝本的绘本创作则追求超越语言性的想象,是具有实验性的。从更广义的范畴考量,不同类型的绘本在心理诉求上一定存在差异。

图像思维是绘本造境的核心机制

绘本《月亮上的筵席》内页

记者:绘本是图文结构的艺术,由图文共同造境。应该如何理解绘本的展开机制?

熊亮:绘本是图像结构的创作类型,本质是图像思维,但不同于动画等视频形式,它的讲述和阅读机制基于“翻页”,有点像另一种形式的诗歌。绘本每翻一页的进展并不总是接续紧密的故事情节的顺向延展,在思维上既有联系又有跳跃。

不管是成人绘本还是儿童绘本,尽管内涵不同,心理诉求也有所不同,但当翻开绘本的第一页,你都会发现文字和图像牢牢连在一起,然后就情不自禁地翻下去,好像它们在对你说话。不止叙事的内容在慢慢引入发展、逐渐发生变化,图像鲜明的形象、色彩的变化会让你被图像的逻辑所吸引,当情节发生转折,你很可能感到自己已经掉入了某种不得不读下去的困惑当中,这是促使你继续读下去,直至读完的动力。图像的寓意、变化,图像与图像之间的参考关系、更深层的联系既是绘本的基本语言也是绘本的秘诀。

与用文字写作不同,绘本的结构方式和呈现形式是另一种思维状态。通常我们首先注意的可能是判断图像是浪漫主义的还是表现主义的,绘本作家在画的当时可能会注重图像的平面化,就是一张图的平面视觉是不是好看,是不是有意思。这些当然是很具体的技术处理,但并不能全然概括绘本的本质特征——环环相扣的“流动视觉”才是绘本中最重要的机制。假如暂且不考虑历史和传统文化,创作形式就是一种艺术形式的一切,是它独树一帜的依凭。因此所有创作者,不论是写作还是做音乐或其他艺术形式,都不可避免地去对创作形式进行拓展,惟其如此,艺术才有更多可能性和提升的空间。

不断拓展艺术形式的同时,我们仍然不能忘记克制自己。艺术创作需要个性化的表达,同样需要自我节制。我们迷恋卡夫卡,除了推崇他创造出暗黑和极致的表达,更重要的是欣赏他文字和想象的“松动感”。试想,如果卡夫卡喋喋不休地诉说忧伤、压抑、痛苦,将很无趣。卡夫卡对语言形式的探索带给我一点启发,创作不是过度地自我表达,当我们终于有机会说点什么,有趣味而更有意义的部分恰恰是形式的不可预料性。就好像一次冒险。

记者:如果从创作之初一切就都在“可见范围之内”,这很难说有意思,但在寻求突破时,保持“节制”仍然非常重要。

熊亮:是的。我觉得很多好的作家或艺术家身上都有这样的特质,在自我控制力很强的情况下,他们终于又做出了超越控制的“这一步”。

记者:绘本的文学性从哪里来?文字表达内涵似乎是不言而喻的,那么您认为图像的文学性如何传达?

熊亮:由图像传达的文学性与单纯文字呈现的文学性有很大不同。图像之间环环相扣、严密切合并不是绘本达到更高境界的标志,而只是一个基本条件。英国插画家安东尼·布朗的“小熊系列”很受欢迎,其中有一个讲小熊去散步的故事。留意这个故事的表达,也许就能比较好地理解绘本中的图像传达。文字的表达更接近于成年人的惯常表达,形容一个人进入森林的感受很可能离不开耳朵听到、眼睛看到以及心理感受;而绘本的图像传达则更类似于儿童的思维和表达,也就是把触发心理感受的所有因素一一还原在森林之中。安东尼讲小熊在树林中散步,遇到各种各样的奇异的经历,不会直言树林多么奇异多彩又危机四伏,图像表现的是随着小熊不断的行走,树林两边各色形态奇异的花不断涌动闪现。想象一下,这就比起文字的叙述多了一层未知和神秘的色彩,你不可能知道下一刻出现的是什么但同时内心又隐隐期待着。这其实是一种典型的儿童思维,也是典型的儿童感官发挥作用的方式,是每个人的童年都有的体验,只是随着年龄的增长,我们的思维方式和感受方式都发生了变化,变得不再能自然地感受和体验这些。绘本图像结构故事,恰恰符合人类童年时期的思维方式,“感官仿佛存在于世界上的各个地方”,天马行空的想象自然迸发、层出不穷,这是属于绘本的文学性表达。

主导权易位,绘本评价标准转向喜忧参半

记者:您认为现有的评价体系中,审视和研判绘本品质的合理性部分有哪些?尚不完备或有待商榷的部分又有哪些?

熊亮:绘本的评价体系其实一直在转换。早期的评价体系中是以出版机构为主导、以编辑为本位的。就像希腊神话或者莎士比亚戏剧的每个故事都契合某个母题一样,当时对绘本的评判更多取决于一部作品适应儿童的哪个成长阶段、契合哪种典型的儿童心理等标准。某种隐喻或者符号化的诉求决定了一个绘本作品“重要”与否,是否具有出版价值。现在对绘本的评价基本转向以绘本作家、艺术家为主导,这一转变使绘本回归了较之从前更独立也更自由的状态。转变在形成新的生态的同时也产生了一些始料未及的影响,以艺术家为本体的评判体系中,创造中存在“越疯狂越好”的倾向,以至于我在一些国际赛事和书展中看到的绘本类作品很多都是非常重视设计的视觉书,这类创作中难以出现一个明确的主角,更强调奇思妙想和设计的精良,在某种意义上,以艺术家为主导的创作对故事的挖掘和探索诉求弱化了,形式变成第一位的事情,“探索”也变得更像一种“行为艺术”。

这个评价体系的好处是鼓励和带来艺术风格的多样化,有待商榷的是故事削弱,设计概念过重,令我们离绘本很重要的读者——儿童远了,评价体系的转变可能使绘本创作越来越侧重艺术家绘本而非儿童绘本。所以我一直在呼吁“回到儿童”,这并不是说要减少个性和创意性,“回到儿童”的意义在于儿童的思维方式是人类童年的思维方式,是真正的灵感宝地,是值得我们去冒险和探索的。儿童对生命、对未来、对世界强烈的初次感受非常宝贵,你想,用二手的或者司空见惯的感受绝对做不出初次的惊喜。当我们善用童年的思维,则很可能抵达更高的境地,做出令自己都感到惊讶的创作。

当大家都重视故事的时候,创作风格反而会更多元化。每个讲故事的人都希望讲别人没讲过的新鲜故事,作为绘本,视觉风格又要跟故事强烈融合。因此,故事讲得好的绘本作家,绘画风格往往是独一无二、让人过目不忘的。

举一个其他艺术门类的例子可能有助于理解。以拍电影为例,李安拍李安的,昆汀拍昆汀的,以故事为核心,作品气质和风格完全不一样。假设让不同的人拍摄更加注重形式的艺术短片,我敢保证拍出的东西很可能相像,比如在质感上都是反光的,明亮的,充满了创意。但实际上,因为缺少了故事内核,容易陷入另一种“充满创意”的平庸感和形式故事,这些反思让我认为现在绘本价值评判体系中最缺乏的,是强烈的故事。

记者:理清现有评价体系的时候我们该不该有另外一重担忧?就是以艺术家为主导的评价标准当然衍生出很多有利于创作的优点,但同时它会不会过于主观而丧失他者对绘本艺术的观照呢?

熊亮:是存在这方面担忧,所以并不能简单化地说把评判标准交到艺术家手里好还是交还给编辑好,而是作为在大多数时候需要合作完成作品的双方都应该对此有足够的思考和准备。希望编辑更懂视觉,更懂创意,以更年轻化的思维和更包容的心态去理解绘本表达的可能性。同时,每位作者在寻找故事的时候,也一定不要盲目顺从任何“要求”,而坚定地遵从自己的价值判断。

我始终觉得,一个好的编辑对于作者而言像一位同行者,或短暂或长久的相遇中要做的不是造成阻碍,而是成全作者走一条属于他的道路,让作者的创造价值得到最高的实现。在这一点上,作者和编辑应该是站在一起的。

看似虚无遥远的,与现实时刻联系

绘本《寻暗集》之《目连救母》内页

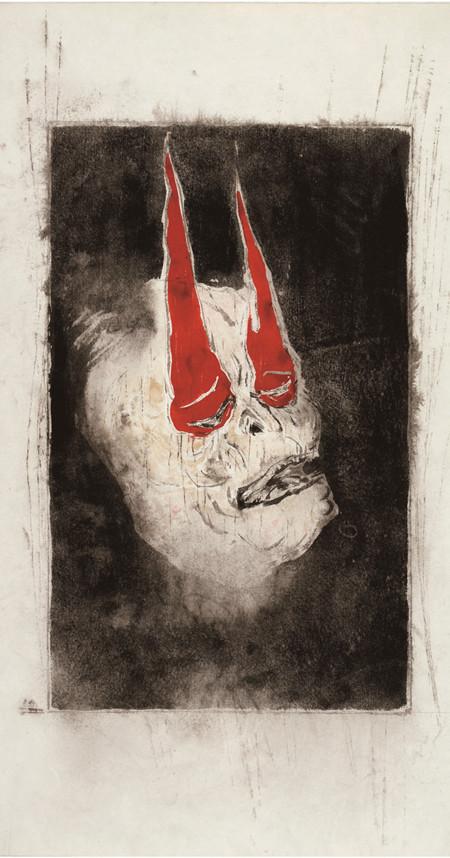

绘本《寻暗集》之《鬼子母》中鬼母形象

记者:在您的绘本创作中经常能发现一些跳脱出原本叙述节奏的情节设定。比如在《鬼子母》这个故事中有这样一个情节,鬼母去寻找被佛祖藏起来的幼女时搭乘了“公共交通工具”,对类似模糊时空的细节您是怎么考虑的?这类叙述变奏和细节处理对您的创作有什么样的意义?

熊亮:最早想到写《鬼子母》这个故事源于我看一个法治访谈节目受到的触动,其中有个拐卖儿童的妇女被抓起来之后,哭着问她自己的小孩该怎么办,当时我觉得她的脸部有种难以言喻的神情,只觉得应当把它画下来。

最早我听音乐经常会听很多哥特的、和宗教有关的音乐,沉浸在音乐里时我常联想,什么才是中国式的“暗黑”?思考的部分答案我画在了《寻暗集》里。第一个故事《鬼子母》讲宗教的救赎。鬼子母极其残忍,鬼母和鬼子以别人的子女为食,而当佛祖藏起鬼母幼女让她遍寻不着,她才理解了他人失去子女的痛苦。第二个故事《乌盆记》讲的是“无人知”的痛苦。虽然被以极端残忍的方式谋杀烧成器物,冤死的鬼魂还是与发现他的老丈你一句我一句地开着玩笑。这些黑暗色彩浓重的残酷故事虽然来源于古代变文、戏曲,但其中折射的现实直到今天仍未消失。因此即使创作时就感到很有压力,我还是坚持完成了这些故事。书稿设计阶段,我在一旁看着那些画中的脸,脑子里甚至想“这是谁画的,真是太丑了”,可见创作当时和能够把自己部分抽离出来看是两种截然不同的状态。

有些模糊时空的处理,意义在于,那些看似久远的甚至不可考的、存在于想象中的东西,其实与我们身处的现实时刻发生着联系。思考“中国式的暗黑”并且以此为题创作并不等于宣扬恶,而是借此探讨我们文化中的一些终极问题,比如恶如何得到救赎,比如如何得到内心的平和。黑暗的表象之下,我希望探讨的是我们成为我们的依凭。当然,这需要勇气,也需要永远保持疑惑的能力。

记者:这也从另外一个角度说明精神性的创作不论被赋予什么形式,都必然不是架空的,可以这么理解吧。

熊亮:对,是的。

在极致、放下、新开始的循环中进化

绘本《游侠小木客》内页

记者:阅读作品时很难不注意到,大到您一以贯之的画法上对中国画传统的借鉴,小到具体篇目上如《目连救母》对敦煌变文的借鉴,《乌盆记》对京剧的借鉴等,您创作中对传统文化、东方哲学、电影、戏剧等多有蕴含和借鉴,几乎无处不在,为什么会对这些元素感兴趣,吸引您的地方在哪里?

熊亮:我2008年时在法国做了一次纯抽象的水墨展,它相当于对我工作和创作的一次阶段性总结。历时3个多月,把我对水墨的线条和运动方向的应用、水墨的节奏感等等做了一次系统化的梳理。做完那次展览之后,我内心决定把水墨暂时放一放,去尝试一些新的东西。我在创作中的总结和认识上升,恐怕都是在一个个做到极致又暂时放下,再度开始新尝试的循环中逐渐形成的。某些要放下的东西,可能是已经学会了几十年的东西,其实有点难。虽然艰难,但懂得适时放下,才可能获得真正的自由。因为人有时候太执着于自己身上固有的某些东西容易被异化或者变得疯狂,而放下并不意味着一无所有,反而带来探索新东西、新类型的可能。

需要提醒自己的是,在放下之前,你得先拿起来过,这也是学习传统的意义。跟小朋友交流时,我也会跟他们讲敦煌壁画色彩背后的原理,它是怎么运用的,为什么我们今天欣赏它仍然觉得很美妙?唯有我们擅长在中国深厚的绘画传统和文学作品所创造的意境中找到借鉴,创作才可能有自己的一套东西。

假如我都还不足够了解水墨,就叫嚣着改弦更张是不是很可笑?世界上任何现成经验都是二手的,只有当它与你的人生发生了确切的联系,它才可能真正成为你的一部分。了解传统后,在创作中可能还要把传统进行基因转换,从中提炼出全世界都能理解的符号化意义,比如典型的情感、典型的人物关系等等,至于在重构或者融合时怎么用,用多少,是一个度的问题。

记者:在您的创作中还能发现一些由来已久的设定,似乎构成了您绘本世界中独有的风景,比如《游侠小木客》中,参加木客村新生仪式的队伍中出现了早前作品中的主角“梅雨怪”“屠龙族”等身影,在这个充满象征性的场合再现这些过去作品中的经典角色是出于什么考虑?您对于自己绘本世界的构筑有怎样的野心和期待?

熊亮:任何事讲道理都能讲一大堆,不论目标多么宏伟,事情还是要一件一件地做。《梅雨怪》和《屠龙族》最开始都是小故事,梅雨怪是个温暖又抑郁的角色,蜗居在大雨山长年见不到阳光,而屠龙族是被皇帝征集来的半巫半丁的战士,传说中他们是因普通人惧怕而受到排挤的一群人。从前的故事里,总是有一些带着伤痕的角色,《游侠小木客》就是要弥合这些想象世界里存在冲突甚至世仇的各种群之间的伤痕,因为抱有这样的期待,于是这个故事架构越来越大。我现在仍然在写小木客的故事,也在思考怎么把它们结构起来,变成一个完整的世界。

绘本《梅雨怪》内页

记者:三联绘本馆 “纸上剧场”出品的《梅雨怪》《金刚师》即使今天看来依然非常特别,当时有评论认为这次创作呈现了与此前完全不同的风格,甚至可以看作您创作当中的一个“分水岭”,包括不同的叙事方式、不同的用笔、不同的视角,在有限的纸上空间里展现了最大的绘本叙事的可能性。现在或未来还将继续“纸上剧场”这类型的创作吗?或者说,您对绘本叙事可能性的思考有哪些,还将进行哪些探索?

熊亮:《梅雨怪》是我心目中很喜欢的一个故事。绘本画家也包括我都不可避免地进入形式重过内容的境地当中,而画《梅雨怪》当时的想法很简单,没有别的诉求,一心只想把故事讲好。回望《梅雨怪》,我一直觉得自己应该走回这条路,不一定是继续这个故事,而是通过它重新审视自己对故事本身的把握。

《游侠小木客》是在边反思边尝试中做的,我觉得做长故事是将来中国绘本作者面临的一个挑战。这种要求不是哪个具体的人或机构提出来的,是时代命题。未来的绘本除了具备文学性和艺术性以外,还得要专业化。其实去接受一些你过去做不到的事情还蛮好的,跳出自己的舒适区,遇到超过自己技术和能力范围的东西就不得不去开始新的梳理和学习,比如目前我接触和参与到一些人文学术领域的合作当中,很多新知识对我来讲真要从零开始了解,等于逼着自己再打开眼界,也是有意思的事情。因为做童书的艺术家一般都对微小的、别人毫不在意的事物感兴趣,是不需要太多关注也能自得其乐的一种人,这本来没什么不好,但日子久了人可能会变得太过松弛,所以做一些需要合作和参与的事情,受到一些外力的推动和作用也是好事。未来我想继续坚持的绘本创作既要有个人化风格,也要有介入更多题材甚至其他领域的能力。

除了做出发挥奇思妙想的书,我们已经进入了一个专业化的时代,因此绘本的未来一定要有专业化的能力。

绘本《二十四节气》内页

记者:在绘本创作的同时,现在您也在进行纯文学创作,两者之间的关联性是怎样的?比起起点和成长轨迹都更倚重文字的纯文学作者,您从事纯文学创作的特质在于?

熊亮:就纯文学写作来说,我最大的特点应该是没有什么压力。最早我开始写作的时候,其实真的有人说过,说文学不是像你这么写的,文学是有门槛的。我开始写的东西是很迷离的,而现在的写作当中,我更加注重的是那些“太日常而被忽略的部分”。比如我们每个人都可能接触到的影像、旅行、有趣的事物,这成为我写作的一个重要元素,另外承接绘本记忆,故事化和图像化也是我喜欢的部分。

有天我在快到一个目的地的路边听见“沙沙沙”的声音,于是停下来细听,我想草丛里边有一只刺猬,灌木枝刮着它的背催促它快走,我忽然觉得应该写点什么,不过因为很快到目的地了所以没来得及写完,只写了四句。这样类似的感受让我感到愉悦,我发现只要属于体验的东西,我都特别感兴趣,因为它们很具体,但有时却是超越我的,让我“不再是我自己”。

我想要找寻的,是即使有一天一无所有,仍然会做的事情,也是即使没有人在意,依然可以做的事情。在我心里,绘本和文学可能都是这样的事。(文/中国作家网 杜佳 图/熊亮工作室提供)

相关文章