蒋子龙:最好的小说是生活自己写出来的

蒋子龙在讲座中与文学青年交流。本报记者 胡春艳/摄

蒋子龙,1941年8月生,河北沧县人。曾任中国作家协会第五、六、七届副主席、天津作家协会主席、天津文联副主席。现任天津市作家协会名誉主席。2018年12月18日,党中央、国务院授予蒋子龙同志改革先锋称号。

短篇《乔厂长上任记》、《一个工厂秘书的日记》及《拜年》分获1979、1980、1982年全国优秀短篇小说奖。中篇《开拓者》、《赤橙黄绿青蓝紫》及《燕赵悲歌》分获1980、1982、1984年全国优秀中篇小说奖。

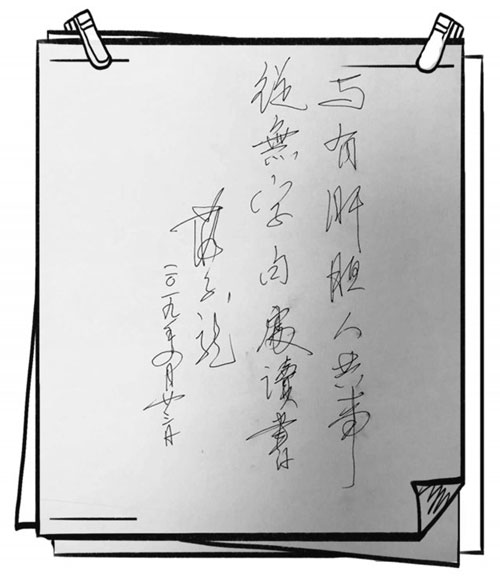

蒋子龙为《中国青年作家报》题词。

开中国“改革文学”之先河,作家蒋子龙的目光始终铆住时代大潮中最关键的改革触点,用文学创作有力地参与和推动着时代的进程。

在庆祝改革开放40周年大会上,表彰的100名“改革先锋”称号获得者中只有两位作家,一位是已故茅盾文学奖获得者路遥,另一位是蒋子龙。

从短篇小说《乔厂长上任记》《机电局长的一天》《一个工厂秘书的日记》,到《燕赵悲歌》《蛇神》,再到长篇小说《农民帝国》,蒋子龙的几乎每篇作品都会引起社会上的争论与波动。

一生笔走龙蛇关注着急剧变化的社会,如今78岁高龄的蒋子龙依然保持着创作的状态。在本报记者采访时,他感慨比起中年时代,自己写作“锐气渐钝”,但“对世界总有想法,对现实感觉很多,对一些乱七八糟的事还有肝火”。他总感觉潮水般向前涌进的生活把自己卷进去,“想写的太多,可能终究也写不完。”

他始终认为现实生活永远大于文学艺术,任何一个时期的文坛,现实题材的创作都不可缺席。对文学创作而言,作品只有符合生活真实才能存在,“最好的小说是生活自己写出来的”。

即便一生获奖无数,蒋子龙却认为自己在写作上“有一点才华,但是小才华,所以我下的是笨功夫。”

“于作家而言,第一要务不是写书,而是要先会读书。”谈到读书与创作的关系,蒋子龙强调,作家必须是一个职业阅读者,“不读书是不行的,要广泛地阅读,只要不停笔,就得一直读。”

倒退20年前,蒋子龙很有把握可以把中国每年出版的所有文学类的刊物、新书都浏览一遍,了解中国作家们的创作情况并熟知其作品,“如今,我没有这样的把握了,因为书太多了。”

近几年中国的文学创作迎来了“井喷”。有数据显示,2018年出版的长篇小说数量在8000-10000部之间,较前一年数量略有增加。蒋子龙毫不客气地说,书是铺天盖地的,其中很大一部分是文字垃圾。不能支撑民族精神,缺少文学品格。

蒋子龙把书房视为自己的“精神圣地”,甚至不允许家人帮他整理书房,“哪怕一张纸被动了,我都能知道,这可能是读书人的特异功能。”

那些别人送的、自己买的书,源源不断涌入他的书房,“不到半年,出入我的书房就很困难。”每到年底,在老伴的督促下,他会花一个月的时间翻书,然后“丢垃圾”。最终从一摞一摞的书里,挑出十几本书来,把这些真正有价值的书细致地读、反复地读。

“所以在今天,读书,首先是要会选择。”蒋子龙建议,要想成为一个优秀的创作者,有三类书是必读的:经典类、专业类和兴趣类。

从经典中可以汲取营养。《史记》是蒋子龙放在书房里伸手就能拿到的书,“我刻画人物、写故事,感到语言贫乏、没有力量,或者创作激情不够的时候,就会打开《史记》,看司马迁怎么写人物,揣摩他的用词、精到的表达。”

他在长篇小说《农民帝国》里有一处写雨,用的是“鞭杆子雨”,即形容雨柱像放羊的鞭子杆一样,“我认为,这种语言才是符合农村情况、生动的语言。”

令他遗憾的是,现在人们对语言的使用愈发不讲究。今年3月,《中国青年报》做了一个调查,结果显示,76.5%的受访者感觉自己的语言越来越贫乏了。最明显的表现是基本不会说诗句(61.9%)和不会用复杂的修辞手法(57.6%)。“就是把以前中学学过的东西全丢掉了。为什么?因为现代的网络语言,耍贫嘴、雷人、骂街可以,但要正儿八经讲一番话,讲得有味道就难了。”蒋子龙认为网络流行语破坏了传统文字的美感,“所以经典必须读。”