朱大可:从先秦到现在,我们的生死观发生了根本改变

对谈嘉宾:

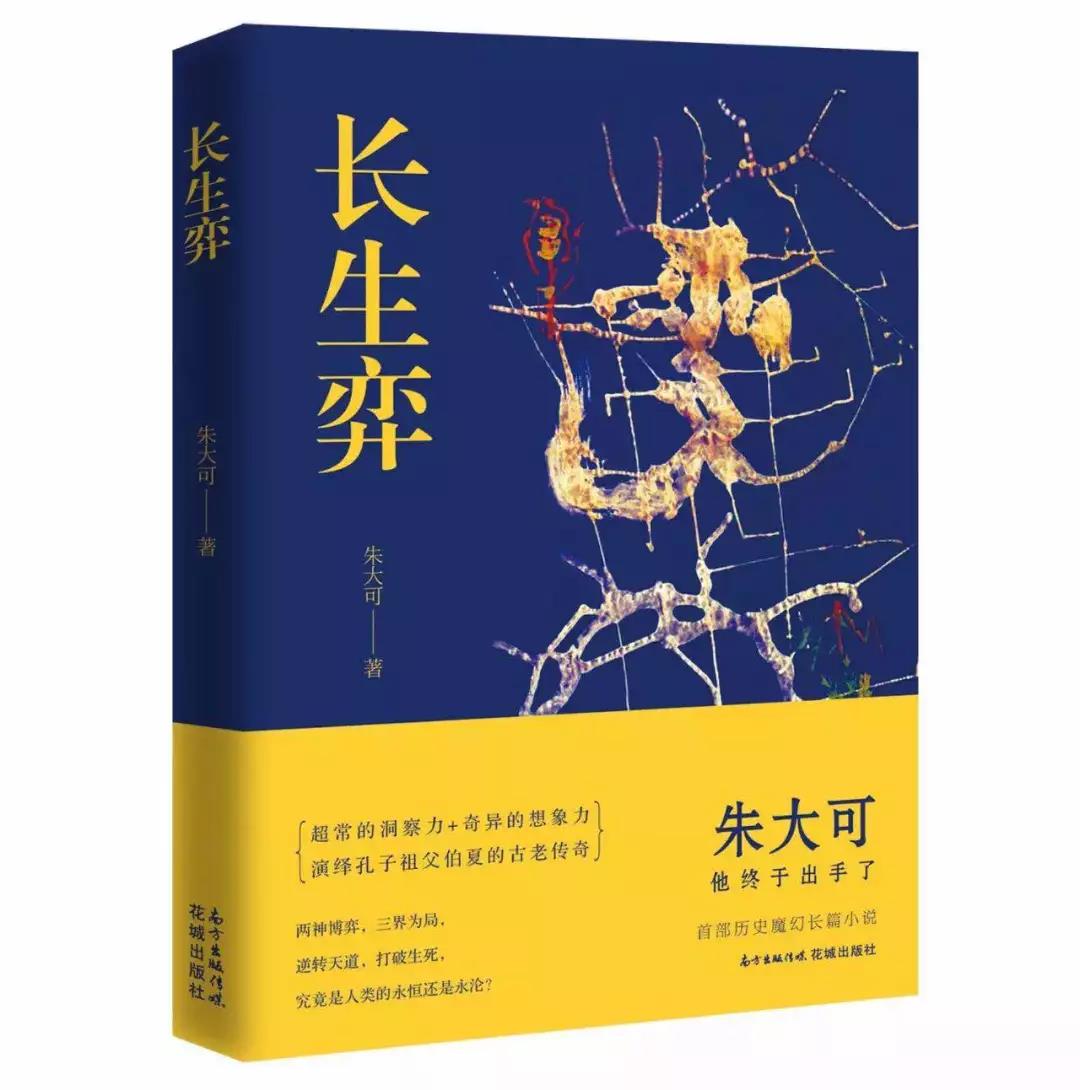

朱大可:中国最具影响力的文化学者之一,也是中国当代最优秀的批评家之一。他用独特的话语方式——“朱语”对中国文化现状和社会弊端制造了许多激烈的、尖锐的批评。代表作品:《华夏上古神系》《流氓的盛宴》《燃烧的迷津》《长生弈》和《古事记》。

杨争光:诗人、作家、国家一级编剧。中国作家协会会员,中国电影家协会会员。长期从事诗歌、小说、影视剧写作,作品被翻译为英文、法文、塞尔维亚文等外语在世界多国出版发行。电影《双旗镇刀客》编剧,电视连续剧《水浒传》编剧,《激情燃烧的岁月》总策划。出版有十卷本《杨争光文集》及多部小说集、散文集、诗集。作品曾获夏衍电影文学奖,庄重文文学奖,《人民文学》小说奖,广东省鲁迅文学艺术奖等。

对谈节选:

写小说对于我来说不是转型

杨争光:朱老师从一个研究神话、历史的文化学者、批评家,转型到写小说了,请说一说为什么转型?转型带来一种什么样的体验。

朱大可:我曾在若干年前宣布跟文学离婚,但是一直没有离成,一直跟文学“暧昧” 、“苟且”。在今天的日常生活里,这两个词都不太好。这一次突然改写小说,算是“复婚”,《深圳晚报》前两天发了一个评论名为“评论家写小说,大家不要大惊小怪”。因为不是我一个人,上海有一个批评家吴亮也开始写小说了。这似乎变成了一股潮流。

为什么会发生这样的转变?对于我来说不是转型。因为我还在做文化研究,既做大学文化研究,也做传统文化研究,我上课的课程名字叫“中国文化史”。我一直对文学情有独钟,因为它是我童年的梦想。小时候我有一个习惯,晚上睡觉躺在床上就开始给自己讲故事,我不知道你们有没有这种经验,我也是第一次跟大家分享。我每天晚上给自己编故事,而且是连续剧,编着睡着了,第二天就从睡着那一点再重新开始编。就这样编到40来岁才停,已经编了很多年,它是我内心欲望的表达。也就是说,我一直是我自己的小说家,只是没有对外找到我的读者,我是我自己唯一的读者。这个可能是我个人的经历。

但是后来我持续转向历史,考大学的时候第一志愿填的是历史系,第二志愿才是中文系,结果历史系把我抛弃了,中文系接收了我,可能是上苍要我走文学的道路。这也没办法,这是命。但是进了大学以后,其实是蛮受打击的,那个时候的同学太牛逼了,有的同学都已经是当时“文革”后第一批中国作协上海分会的会员。对于我们这些小屁孩学生来讲,作协会员是一个非常伟大的称号。我的同学都是这样的,那我还有什么戏呢?没戏。放弃文学跟那个时候的打击有关系,最后转向文化批评也是没有办法的事。趁着现在还能写,赶紧写点小说,满足一下童年未尽的残酷梦想,也是个非常普通的梦想。

杨争光:朱大可说到过去的梦想,说明他有这种天赋,也有这种爱好。他搞文化研究、文化批判、历史研究,却还一直做着小说梦。说老实话,朱老师是个很有野心的人,不光有野心,而且能够把野心慢慢变成现实,以他自己做的事情为证。比如说,在我的印象中,中国的神话是不成体系的,一直是散见于各种点之中,不像希腊神话秩序井然。希腊神话从文学、神话、历史、审美各个方面来说,在我印象中中国的神话是没法跟它相比的。我们有玉皇大帝、太上老君、太白金星、菩萨等,但这是很简单的人间社会的模板,完全不能跟希腊神话相比。但是朱大可经过多年的研究,要给中国神话建立体系,他提出8个主神,12个辅神。因此他写的小说也跟神话和历史研究是有关系的。

《长生弈》和《古事记》很难以什么文体来衡量。我也是在阅读过程之中,形成了一个自己的看法:中国很多的作家,包括很多优秀的作家,一旦要讨论这些小说作品到底写的是什么,想写什么,我觉得这些作家未必说得很清楚。而朱大可老师的书不是这样的,我觉得他写的每一本书,立意都是极其清晰的,跟他多年作为文化学者下的工夫是有关系的。

比如说《长生弈》这本书,这个小说里面,对“长生”两字的文化根系、脉络,通过虚构小说的样态是有所表现的。

在老子、庄子时代,生与死跟时间、宇宙观有关系,后来慢慢跟养生有关系,跟活得长有关系。《长生弈》很有想象力,祭祀春神,跟阎王下棋,为了延长一个皇帝的寿命,进而引发了战争,一直到最后落到了关于生与死到底是怎么回事的探讨上。生是怎么回事,死是怎么回事,死对人到底意味着什么,在这个小说里面写得波澜壮阔。

中国很多小说,尤其是流行小说,大部分在写生活故事。在写生活故事的小说价值并不是很大,想象力是匮乏的,对事物的判断力,很多作者其实是不具备的。小说停在生活的经验层面里,写出来的是生活故事,但是“飞”不起来。《古事记》有一篇写仓颉造字,“颉”是什么意思?就是飞翔的意思,仓是苍梧,我觉得这个故事很具想象力,而且具备现在的潮流风向,很时尚。

我们的生死观念发生了根本性的改变

朱大可:说起“长生”,这是中国人一生当中最大的难题。但这是我们的问题。以前先秦的时候,中国人不是这样的,先秦的时候人不怕死。《东周列国志》里有一个著名的人物叫伍子胥,被迫害一路逃亡,一路上碰到好几个人:一个砍柴的、一个洗衣服的,还有一个樵夫。他们都帮助了伍子胥,或者帮他摆渡,或者是给他指引道路,或者给他吃的。伍子胥接受他们的帮助之后都加一句“千万不要对人说我来过这里”,最后这三个人都分别自杀了,“既然你对我不放心,我干脆就死了”。为了一个完全不认识的人慷慨而死。荆轲也是一样,为一个完全莫名其妙的太子而死,荆轲武艺很差,跑到秦始皇面前根本就吃不住,陶渊明写诗嘲笑他说“惜哉剑术疏”,就是可惜他剑术太差了。但是他敢于为一个刚刚认识的陌生朋友而赴死。

这个事情在什么时候发生变化了呢?魏晋开始。鲁迅写《魏晋风度及文章与药及酒之关系》,那躲在竹林里面的7个人,每天吃一种道家的药——五石散,据说能够长生不老。但是吃了以后浑身燥热,必须把衣服脱光在雪地里狂奔,他们就像神经病一样,举止很怪诞。其实是因为吃了药没办法,衣服穿不住了,搞得神经细兮兮的,就是为了长生。魏晋时代开始恐惧死,道家的精神开始支配所有的人,活得越长越好,哪怕像一条狗一样,活着就是胜利。虽然这7个人能真正活下来的没有几个,嵇康就是被处死的,当然,真正到死的时候他们也很潇洒。嵇康还弹了一首著名的曲子《广陵散》,然后慷慨赴义。不管怎么样,我们的生死观念发生了根本性的改变,我们开始追求长生,追求生命的长度,不再追求它的质量。

杨争光:历史、神话一直是朱大可审视的对象。朱老师的《长生弈》和《古事记》都有个共同点,即他都运用了中国几千年传统的文化结晶,比如说符号。他作为文化学者时,这些符号是他辨认、追究、批判的对象,他进行文学写作时,这些符号突然变成了创作性的形象,对于这一点他是清晰的,小说里面要写什么他是清晰的,它不浑浊,它比较清澈。

《长生弈》的这个“弈”可以看成是博弈,可以看成是一种游戏,也可以看成是中原的奴隶。小到一盘棋,大到战争、杀戮。关于生与死,怎么样从一种世界观变成一种生命观,慢慢地演变成一种活命观,怎么活下去,这种脉络还是很清晰的。朱老师在小说里面批判的锋芒依然不收敛。

对一个同样的事物,每个人有不同的解读。比如说我们对长生不死的追求,可以说苟延残喘,很多人也说长命百岁、万寿无疆,万寿无疆跟苟延残喘有什么区别,苟延残喘就是活得没有质量了,长命百岁又有多少生命质量也很难说,但这就是对长生不死的追求。

再想想人类,为了跟死亡对抗,一代一代地繁衍,很壮观,妇女生孩子的时候多艰难,造一个生命出来也不容易。从历史上来说,从猴子变成人类到现在,如果有一个环节要发生点什么的话就没我了,这么一想就觉得很伟大,对不死的追求好像还是很有意义的,苟延残喘也好,万寿无疆也好,都是好,广场舞就去跳吧,也有它的意义。关键是创作能探讨这些问题,还能把这些问题写成虚构的小说,是真有想象力。

第二,朱大可老师先有精准的判断,然后才会有精准的书写。李敬泽、陈晓明他们都说朱大可老师的书都跟原型有关,作品都有共同的特点,想象力就不用说了,都是他虚构的,但都不是没有来源的,都有出处。不管是镜子也好,关于长生追求的奇迹也好,还是麒麟这种神话传说中的动物,都是有来由的。

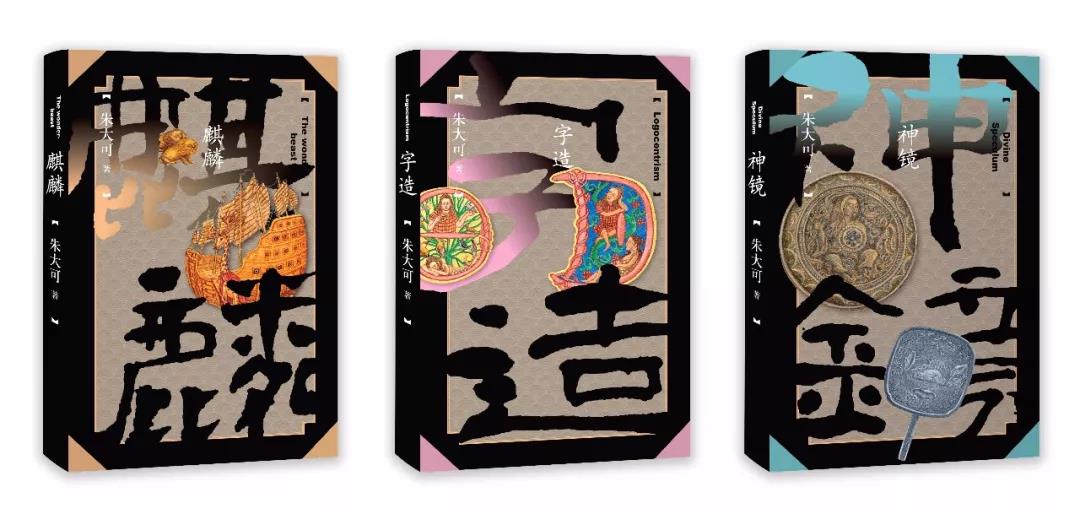

比如说他写的《神镜》,说它是传说也行,说它是笔记也行,很散,又像是记事,充满了无限的可能性。中国文化的原型,有一个特征,有可持续、不断再生的能力。朱大可写的小说都采用了原型,在原型里再创造,尤其是在《古事记》,每一都段可以深发出游戏,或者是一部电影,或者是一个连续剧。他写郑和下西洋的小说,波澜壮阔,有两条主线,一条线是海上的冒险,一条线是前面的战斗和后宫的杀戮、宫斗等等。小说虚构的故事,用的是原型,但是又对原型进行了梳理和创造。很多年轻人如果是要做影视,包括写小说,都可以在朱大可老师的书里面找到可供改造的原型性的元素。

创造者对原型的重塑

朱大可:我们知道好莱坞电影基本上是按照原型理论来塑造的,是从希腊神话或者是从埃及神话找原型来再塑造。再比如说漫威,有很多有关神话的故事。这些是非常重要的经验,文学也是这样。刚才提到我的小说其实都有原型,原型有的时候是一个器,有的是一个镜子,这个镜子是一个物体,但它是中国所有传统的记录里面的一个原型,从先秦一直延续到清代,一直在民间使用,直到后来玻璃出来以后才被取代,它是日常生活中非常重要的原型器,以这个写了一本小说叫《神镜》。

麒麟是神兽,它也是原型,当然这里面讲的是一个比较奇怪的故事,郑和下西洋跑到非洲,弄了两只长颈鹿当成麒麟献给了皇帝。这个小说是一个交叉叙事,两只长颈鹿,一只跟着郑和下西洋,一只在紫禁城,两只交叉平行,电影词汇叫平行蒙太奇。最后两只麒麟在北京紫禁城故宫相遇,还生下了小麒麟,这个细节是我编的。但是前面的全是真的,郑和干的这个事,跑到那么远用船把麒麟运回来,风一吹可能脖子都断了,海浪一颠簸就运不回来了,这都是非常艰难的事,还包括斑马、狮子,什么都有。

杨争光:从原型上来说,要么是符号性的存在,比如说麒麟到底是什么样子的,我们都不知道,麒麟就是原型的形象。要么是故事形态的存在,原型故事。很多人可能认为朱大可创作是对原型的利用,我不这样看,我认为他是创造者对原型的重塑,依然是中华文化里面的原型,不改其本色,却可以给人家很多启示。我们看好莱坞电影的时候,很多人喜欢《盗梦空间》,一个梦套一个梦,要把镜子拿出来看,会发现镜子的神奇比梦还要厉害。如果摆上两面镜子互相看,就会发现有无数个镜子,无数个你自己。照镜子的你是真实的,还是镜子里面的你是真实的?就搞不清楚了。《古事记》就是从周公梦蝶开始写的。

朱大可:说到原型,《古事记》有一本书叫《字造》,讲的是符号的原型。以前造字,造出来以后怎么变成现实的事物,我的想象是先造字,然后就有一个跟这个字相应的东西出现。想要一个女人,于是在龟甲上刻一个女字,在另一个龟甲上刻了一个少字,把它合起来,第二天出现了一个女人在他家门口,这个女孩名字叫妙,这就是字和现实的关系,我认为这就是原型。

原型是从施耐庵老师的《水浒传》里面学的,《水浒传》里面有一些原型人物,甚至《好汉歌》已经变成一种原型化的歌曲,一种江湖精神,这难道不是一种原型吗?其实中国的四大名著,每一个名著都是我们的文学原型、故事原型、人物原型,是今天所有小说写作的源泉。通过电视剧的重新阐述,实际上是帮助我们对《水浒传》小说原型人物的重新认识,《水浒传》里面的那些人,每一个都非常有特点,而且是非常具有中国文化特色的,放到其他任何一个国家都没法成立。

杨争光:我自己也喜欢写毛笔字,毛笔字有自己的结构,也会揣摩中国文字的象形到形神,然后到会意。朱大可老师把中国的汉字分为两个系:一个是光明系,一个是黑暗系,他确实有这种奇思异想。比如说什么是光明系?春、太阳、妙,这些都是属于光明系发明的。魔是黑暗系的人发明的,苍天没想造这个字,希望这个世界永远美好下去。但是到现在,光明系反而变得简单了,就跟小孩提问题一样,不像我们想得那么复杂,这样一想中国文字也很奇妙。读朱大可老师的书,不光能看到他对文化的追问,他对于可能性的想象,像仓颉造字,到底是一个人还是一个团体,我觉得他都进行过想象,他至少给了我一个启示。当然,我也希望自己小说里面能出现类似于原型的想象,伟大的小说家之所以伟大,这是一个很重要的原因。实际上有很多伟大的小说家或批评家,是因为这个而成为伟大的艺术家。希望这几本书能给我们带来一些启示,尽可能地靠近原型,如果我们创造不出原型,也可以努力去靠近朱大可老师,他能知道原型的厉害,也能知道原型的力量。

朱大可:《长生弈》里面有一个情节,死神死掉了,没有人把那些生病的人带走,这个世界就很悲哀。当你快要死的时候,死神走掉了,没有人处理以后的事情,像行尸走肉一样躺在那个地方,但是没有办法死掉,多悲惨?到那个时候大家觉得死亡是必要的,没有死亡,这个世界将一塌糊涂,生死的秩序就被解构。小说的结局,主人公在追寻了漫长的永生道路之后,炼出了不死之药,但是他放弃了长生,不仅放弃了,还跟常人一样结婚生子,生出一个伟大的哲学家叫孔子,这个主人公是孔子的祖父,叫伯夏。

小说的秘密

杨争光:在朱大可的书里,我突然发现了荷尔蒙的力量,他写小说的时候荷尔蒙分泌比较多,每一本都有关于色、美、性的想象,有类似希腊神话里面的恋母、弑父情节。这究竟是生理问题,还是精神问题,到现在都还没有解决。这些朱大可在小说中都写到了,而且写得非常大胆,富有激情、想象力。我觉得不仅仅是好看的问题,主要是对人的发现,对人的判断力。尤其是对历史,对文化的判断,人作为文化的一种存在,一种文化的生命,跟这种判断是有关系的。有些小说家在写性的时候我觉得写得脏、俗。朱大可老师的书里面,我看到的东西是奇异、激情,我觉得是属于光明系的发明。

朱大可:情感的问题,是人性中最深刻的部分,性对于人性有重大意义。小说里面,人的情感是人根本性的东西,是人性的秘密,原型最终要揭示的就是人性。原型结构是超越时间与空间的,西方的原型在中国通用,中国的原型在西方也一样通用。几千年神话里出现的原型,今天照样是日常生活中有的,是人性中的一部分,所以,抓住了原型就抓住了人性。

举个例子,中国古代有一个很有名的故事。有一个国王叫舜,舜实际上是男版灰姑娘的故事。在古代神话里描写他母亲死了,他父亲娶了一个后母,这个后母生了同父异母的弟弟妹妹,他们联合起来要谋害他,比灰姑娘故事里更狠的是要杀掉他,几次他都化险为夷,最后以自己的善良、勤劳、智慧作为魔法改变了自己的人生,他得到了当时的国王舜的赏识,舜还把自己的女儿许配给他。先秦以前的古老故事,为什么跟西方19世纪的故事结构性是一样的呢?因为原型是共同的。小说的秘密在于抓住原型,实际上就抓住了人性,就超越了短暂的时空,获得了胜利。这就是我们讲的原型的伟大性。