“赫连勃勃大王”做客青睐讲座 梅毅:读历史、读英雄,孩子身上才会有正气

温饱之后,“青睐”带您追求更高的人文品质。

【手记】

尽管银幕和荧屏上“小鲜肉”当道,阴柔之风盛行,但其实国人心中的英雄情结从未改变。历史作家梅毅认为,一个没有英雄的民族是不可想象的。物质时代,对中华民族的英雄崇拜,可以抵消拜金主义的“软骨症”,可以让我们在对英雄人物感同身受的遭遇中细细咀嚼诗性而永恒的苦难、孤独与崇高。一切的一切,就是要进一步提升和重铸民族的精神风骨。

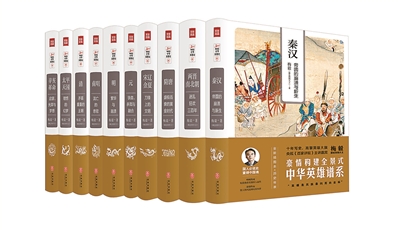

5月26日,梅毅携其最新出版的《梅毅说中华英雄史》做客第73期“北京青年报·青睐”讲座,讲述他的英雄情结。

梅毅这个名字或许对大众而言有陌生之感,但是提起“赫连勃勃大王”这个笔名,对历史爱好者来说恐怕应该是“如雷贯耳”的大名了。

“赫连勃勃大王”就是梅毅,国家一级作家,深圳市作协副主席。自2004年开始,梅毅以“赫连勃勃大王”为笔名,在中国互联网开始“中国历史大散文”写作,相继出版有长篇历史散文集《华丽血时代》《刀锋上的文明》《亡天下》等多达500万字的作品,有“中国互联网历史写作先行者”之称,是IP时代全国性知名历史作家。同时,他又是中央电视台《百家讲坛》“梅毅话英雄”系列主讲人,中央电视台《文明之旅》常驻主讲嘉宾。

而鲜为人知的是,梅毅如此大量的历史创作全部是其业余时间所为,他真正的职业是在深交所上班。在“青睐”讲座上,梅毅以自己的经历向读者讲述了艺多不压身、知史以明志等的种种益处。

无聊时开始写小说,竟写成了一级作家

梅毅是天津人,本科和研究生都是英语专业,1993年去了深圳,在深圳工商银行国际部工作,之后从事证券行业至今。以至于梅毅笑说,其实对于中国的资本市场,他自认比历史还要熟。

工作、生活都很顺利,闲暇的时间干吗呢?梅毅的时间用来看书,后来穷极无聊就开始写小说。没想到这一写,把自己写成了一级作家。“这些年我一直在坚持写,晚上、周末等业余时间,别人喜欢看电视、打麻将、唱卡拉OK,而我不好这些。我是非常用功的,包括出差途中。做完公事,我都是在看东西。我写一个东西,总有一种紧迫感,就如追命一样,自己追自己。”

1994年,梅毅在北京《小说》杂志上发表了处女作《赫尔辛基的逃亡》,这是一篇中篇小说,描写了南方职场年轻人的生活状态。次年,这篇小说被当时每期发行数十万册、有着广泛影响的《中篇小说选刊》转载,引起文坛瞩目。

也是因为这篇小说,梅毅被时任广东作协主席的陈国凯发现,加入了广东作协。之后大受鼓舞的梅毅陆续发表了《生命的伤口》《表层》《纯真年代》等多部中篇小说,以及《南方的日光机场》《失重岁月》《城市碎片》等长篇小说,于是,李博文和梁晓声又举荐他加入了中国作协。

速读的消化能力,是梅毅写历史小说的一个优势

在写小说的过程中,梅毅发现自己有一个短板:“写小说要求虚构能力强,但是写现当代小说,对于生活的捕捉是很重要的,而我的生活圈子太狭窄,就是银行、证券这些比较高级的金融圈子。我有一个同事,看我经常捧着历史书,像《资治通鉴》《史记》,他说你还不如写历史呢。”

就是这句话改变了梅毅的写作轨迹,梅毅的父母都是大学教哲学的教授,家里的书很多。梅毅从小也对历史感兴趣,但是他自认知识不够系统,可是当时在同事的鼓励下,就开始陆续写一些历史杂感在天涯网站上发,没想到引起了人们的关注:“当时有电脑的人不多,能上网的也都是高精尖的人,在网站上和我交流的,有出版社的编辑,有文史教授,以及理工科的老师。中国社会出版社出版了我的第一本书《隐蔽的历史》,在展销会上引起注意,之后香港中华书局出版了《历史长河的悲喜英雄》《帝王将相的博弈真相》繁体字版,这对我当时就是一种鼓励。在2003年的时候,外文社的张社长提议写一个断代史,我当时对南北朝特别感兴趣,就写了一本《华丽血时代》。这本书很畅销,出版社惊异这么厚的历史书有这么多人看,从这之后,也激励了我不断去摸索。”

不同于写现代小说时感受到的短板,梅毅觉得自己写历史小说时有超越别人的长处,就是他的视野比别人开阔:“历史教授写不出我这样的书。作家不了解历史,写不出我这样的书。我从小有大量阅读文言文的基础,对古文的消化能力比较强。有时候,我和同事出差,在机场翻一本书。我同事说你为何不买,我说我看完了,他都不相信。写历史需要有这样速读的消化能力,我要阅读大量的书。看元史、辽史、五代史、西夏史还有蒙古史、南宋北宋的历史。看大量的史书,能够迅速消化,就使得我能够一本一本地写出来。”

历史上,真正惊天动地的事情都是书生造就的

探索历史的过程中,也是梅毅自我成长的过程:“在不断的写、读的过程中,你的眼界、品位也会越来越高。为什么我强调我的读者是精英层的读者,这些精英在十几年前,就在看我的书,我觉得很欣慰。”

梅毅说自己开始写历史时的2002、2003年,写作很纯粹,写历史的过程中也是一个自我感动的过程。“像我这个年纪,我们的青年时代都是读尼采、萨特、叔本华这些人的作品,那个时候受到的影响基本是西方的普世价值观。”

而慢慢地,梅毅现在却认为中国传统文化博大精深,“包括体现在孩子的教育上,我从以前喜欢西式的散养教育,现在开始往回收。比如孩子背诵这件事,在小孩三四岁上,你让他背《道德经》《易经》,孩子当时可能不理解,但是那些东西如果融入到他脑子里。随着年龄的增长,慢慢就会明白,这个东西你是忘不了的。我现在能够脱口而出的,都是高中积累的功底。要想使中国传统文化的东西融会贯通,家里有孩子的,就要从小去培养。”

此外,梅毅现在更愿意写英雄史,以历史的逻辑和历史的纵轴、横轴构建传奇化的个人经历,以历史真实为基础,增添合理想象,浓墨重彩地记录英雄,体现出那些英雄们平凡中自然而然的感人情怀,挖掘出埋藏于历史深处的复杂而伟大的人性。

梅毅认为,写英雄史,首先带着对英雄的崇拜。历史上真实存在的英雄,比小说、戏剧更震撼。“英雄就是我这套中国通史的标签。在现在的中国文化中,亵渎英雄是不容存在的。青少年心中不能没有英雄,他们身上肩负着国家和民族的任务。只有读历史、读英雄,孩子身上才会有正气。”

梅毅十分推崇文天祥。有一年五一,他从深圳开车去拜访文天祥纪念馆,“纪念馆寒酸、破旧,加上我仅有三个人在参观。我为什么推崇文天祥?文天祥很早就高中状元。在宋朝危难之际挺身而出,后来他被关在元大都的一个大概有十几米深,四平方米的土牢里,坚持了几年,他的夫人和年幼的女儿都在太子宫中做奴隶。最后忽必烈亲自劝降,说他还可以继续穿着宋朝的服饰,只是服务的对象不一样,而且被元朝俘虏的宋朝小皇帝,也亲自劝降。按照从前忠孝的角度来讲,皇帝劝降,是可以顺势而下的。但是即便是这种情况,文天祥还是从容就义,所以说他的这种爱国主义绝对不是一家一姓的。”

都说“百无一用是书生”,但在梅毅看来,中国历史上真正惊天动地的事情都是书生造就的。在一个高度发达的中国儒家社会,都是儒将,“书生身上的浩然之气使得他们能坚持、坚守,让我感动。但是大家现在都喜欢看轻松的作品,写作的人也喜欢写轻松的,在我看来,这属于价值观极大的空虚。我也不能过分地站在道德的制高点来谴责,但是现在的教育还是有很多问题。”

读历史有什么用处

至于读历史有什么用处?首先就是培根说的“读史可以明志”。梅毅认为作为现代人而言,读史可以警示身边的危险,“不懂历史就会忘却历史、歪曲历史,不知晓身边的危险。而读史可以让我们知兴替、知兴衰,警惕将来的一些危险。”

第二,梅毅认为是“功夫在诗外”。“多读点历史,文史哲方面的书。不论对你个人的文学修养,还是成长肯定会有影响。像我读这么多历史,我的为人处世或是规划未来,可能就会比一般人强。而且对于一些小事的态度就不会很介怀。当你读完历史之后,你会发现太阳底下无新事。”

第三则是“艺多不压身”。梅毅的本科、研究生都是学英语,这20多年一直搞金融证券工作,研究历史则是他真正所喜爱的,“我真正把历史当成一种乐趣。比如说我读书,读到晚上11点、12点,我不觉得累,反而觉得是一种换脑筋的方式。在工作之余阅读这些,特别轻松。有的时候甚至沾沾自喜,好多东西忽然之间一下就明了了。我觉得只要是不影响你的本职工作,对于你的乐趣有一点帮助的,你都可以发展。有的时候你的兴趣、爱好,可能给你带来意想不到的一些机遇和收获。就像是前些年,我不太欣赏的网络作家,现在都是一个剧本几千万的利益。所以年轻人要是真的对文学、历史有爱好,不妨在这方面深耕一下。艺多不压身,对个人来讲,会给你带来一些意想不到的惊喜。”

多读文史,在梅毅看来,过得就是“审美的人生,面对高山。你会几句诗,就比那些只说俗语的好一些。我觉得历史、文化和诗歌,对于小孩的陶冶特别的重要。腹有诗书气自华,尤其是中国的古诗文之美可谓是幽深。让历史照亮未来,历史可以当作一面镜子,来借鉴。中国的创新产业对于文化的进步,还是匮乏的。我觉得现在特别值得教育的,就是年轻的一代。”

【互动】

问:请问您的笔名为什么叫赫连勃勃大王,历史上的赫连勃勃是十六国时期夏国的创立者。

答:起这个名字就是偶然。那阵我对南北史特别感兴趣,正在看《赫连勃勃载记》。那时候写文章要注册一个ID,就想叫赫连勃勃,结果不知道被哪个人注册了,只能加上大王两个字。有时候我在网上调侃,自称朕。有些半懂不懂历史的人,就会问,你应该最多就自称寡人。我说一看你就不懂,第一赫连勃勃称过帝;第二,朕在秦始皇前,普通人都是可以自称朕。秦始皇在统一六国之后,为了显示自己的崇高身份,需要一个特定的词汇,后来才有了朕的特殊含义。

问:我本身也是学国际贸易的,非常喜欢文学,但是从来没有想到会走到文学这条路上来,所以您有这样的文学成就,是不是有一些恩师帮助?

答:这个是肯定有的,到了深圳后,我写的都是一些关于年轻人的迷茫。我年轻的梦想就是当一名作家,但是自己写时却没想过进这个圈子,实际上第一位提拔我的,是广东省作协主席。我也是先加入的广东省作协,有影响之后深圳作协才找到我,通过这个就进入了知识分子这个圈子。那个时候内心得到了极大的认可。

穷极无聊时我还翻译了一本《人类行为》,之后“人类行为”就成了心理学范畴的学科。年轻就是精力无限,不能够浪费生命。用你的作品说话,许多东西都是水到渠成的。我认为,出版的第一本书必须要出名,才可能出来。除却这些,最终重要的就是坚持,毅力是最重要的。

问题:中华文化在历史的长河里,您认为独具光辉的时段是什么时候?

答:一个是汉。现在的民族性,像懦弱、随波逐流、三心二意等,都是满清统治以来留下的后遗症,现在还流淌在中国的血液里。中国古代的那种一饭之恩必报、爱憎分明,就是汉民族的这种精神。汉代是天真烂漫、活泼向上、具有创造力和拓展力的时代。

还有一个是盛唐,提到唐却不可忽视隋。唐的强盛直到天宝,都没有能够和隋文帝时期匹及。当时胡人、胡文化的新鲜血液,被汉文化相互融合。因此那时候汉民族表现出的勃勃进取之心,使得中国国力的强盛到达了一个巅峰,兼收并蓄。下一个文明就是宋朝,生活的安逸享受尽在孟元老的《东京梦华录》,这是一本回忆北宋繁华的书。现在所有高级的吃、喝、玩、乐,所有的一切宋朝人都享受到了。

文/ 张嘉 整理/实习记者 梁天伊 摄影/溪哥