纪念|王富仁:鲁迅思想的护法者——孙郁教授访谈录

5月2日,是王富仁先生逝世一周年忌日,在此特刊发孙郁老师梳理与总结先生鲁迅研究领域学术成就的访谈录,以作纪念。本文原刊《现代中国文化与文学》,2017年第2辑。

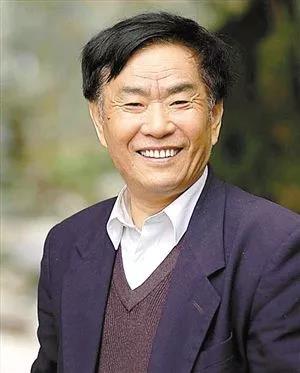

王富仁先生[①]不幸于2017年5月2日逝世,纪念一个人最好的方式或许是读他的著作,研究他,所以今天请孙郁老师来谈谈先生的鲁迅研究,作为纪念先生的一种方式。

先生其人

黄:您一直在鲁迅研究领域耕耘多年,并先后担任北京鲁迅博物馆、中国鲁迅研究会的领导职务,您与王富仁想必有不少交集。首先能否请您谈谈您与王富仁的交往?

孙:我和王富仁的交往开始于八十年代后期,当时我和高远东跟着王世家在编《鲁迅研究动态》,那时候认识他的。后来我有一次采访他,谈论关于鲁迅研究和学术研究的话题,访谈发表在《艺术广角》 1991年第1期。稿费来了,我把稿费寄给他,他又让学生把稿费给我送回来了,他太客气了。当时我们聊得特别好,再后来就经常地来往了,有些学术会议、他的学生论文答辩我都去参加。我经常参加王富仁、钱理群、王得后的聚会。王富仁2002年去了南方以后,一般都是他从南方回来,我们四个,还有王信、赵园等几位就一起吃饭聊天。从最早认识他到现在,也过去将近三十年了。

黄:在您看来,王富仁是怎样一个人?

孙:他是绝顶聪明的一个人,想问题想得很深,很有激情的一个人。非常坚持自己的意见,他一旦坚持,别人想要改变它是很难的。王富仁、钱理群、王得后三人特别谈得来,在对鲁迅的问题上,对中国的判断上,观点往往都惊人得一致。他们关系不一般,我比他们要小十六七岁,属于晚辈了,很多时候主要还是听他们讲。他住院的时候我去医院看他,谈得挺好。他对我个人影响很大,我在1985年看到他在《文学评论》上发表的博士论文摘要,完全被征服了,文章写得很有气势,带有别林斯基的那个味道,也有车尔尼雪夫斯基和卢那察尔斯基那种雄辩性。因为在此之前,中国的鲁迅研究都是在意识形态话语下,他也用马克思主义和苏联的资源,但他的问题意识是建立在把握鲁迅文本和鲁迅独特个性的基础上,从鲁迅文本生发出思想,一下就把流行的东西给颠覆掉了。那时候流行的是根据毛泽东和我党各个历史时期的文艺政策和文艺观点形成的一套审美理论,有些是有效的,有一些则已经失效。但是他把这些给搁置起来,回到鲁迅自身,所以由于他的出现,八十年代的鲁迅研究从理论的高度上扭转了陈涌、唐弢时代鲁迅研究的风气,他用特别的方法把鲁迅思想的底色找到了。这是当时给我印象最深的地方。

王富仁的八十年代

黄:大家津津乐道的一个学术掌故是,1981年纪念鲁迅诞生100周年召开全国研讨会,各省、自治区推选代表参会,唯一一个不是代表而被选中了论文的,是王富仁,唯一一篇不是代表的论文,又被选编入《纪念鲁迅诞生一百周年学术讨论会论文选》的,是王富仁的《鲁迅前期小说与俄罗斯文学》。此后这篇论文扩展为同名著作(陕西人民出版社,1983年版)。这也是王富仁鲁迅研究的第一本书。鲁迅与俄罗斯文学其实并非新话题,之前已有很多学者阐发过,那么,与前人相比,这本书有什么新的开掘呢?

孙:因为他是学俄语的,所以他对俄国文学有独特的认识。早期读他这本书印象很深。他是在细读基础上对鲁迅进行研究,鲁迅文本和俄国文学的那种丰富性和复杂性都被他带到了自己的思考中来,我觉得这个特别重要,因为这是比较文学的视野,使鲁迅的研究从静态走向了动态。这是王富仁写博士论文之前很重要的一个学术准备。鲁迅与俄罗斯文学,尽管前人都谈过,但冯雪峰、巴人、郭沫若、陈涌等还是在狭义的左翼里面来谈,王富仁则是在更宽泛的左翼谱系里来看待鲁迅,维度更为宽广。

黄:我知道您也是研究鲁迅与俄国方面的专家,您也出版过《鲁迅与俄国》,那能否比较下您与王富仁这方面研究的异同?

孙:我最早进入鲁迅与俄国研究是受到王富仁的影响的。我在写作这本书时想刻意抛开过去研究的束缚,重新开始,但这也有问题,就是与前人已有研究可能会有重叠,而且有些见解未必有他深。我的《鲁迅与俄国》可能跟革命话语更有关系,还不仅仅是一个比较。过去我们讨论鲁迅与俄国的关系是在斯大林主义与列宁主义的语境中,我是想放掉它,把鲁迅放在草根左翼的位置来研究。王富仁的时代是不好讨论列宁主义的,但我在自己的著作里批评了列宁主义,我认为列宁主义把一切党化了,把左翼文化党化以后,这种文化就没有创造性了,一切按照一种意志来。王富仁则主要还是在传统的现实主义和建国以来形成的研究范式中来讨论鲁迅与俄国的关系。等到我们这一代,接受了“路标派”的那些人的思想,包括米尔斯基等著作,可能受到他们的影响,所以和王富仁不太一样。但我们这代人根本的起点是从那里开始的。

黄:王富仁的博士论文摘要《<呐喊><彷徨>综论》是连载在《文学评论》1985年第3、4期,第3期更是放在头条的位置上。您是历史在场者,请问您当时读到这篇论文是怎样一个反应?当时学界的反应具体是怎样的?

孙:这篇文章可以说是影响巨大。所有研究现当代文学的人阅读之后都感受到学术思辨的乐趣。这篇文章在现当代文学研究领域是里程碑式的论文。钱理群那时也写了关于周氏兄弟的论文,也是很好的,发表在《中国现代文学研究丛刊》上。钱先生的论文具有很强的问题意识,按照学术论文的规矩路子来的,王富仁则具有野性的力量,他用马克思主义的方法,或者说以一个更宽泛的大的左翼概念颠覆了一个狭隘的左翼概念下的鲁迅研究,他并不是从自由主义和现代主义的传统来进入到鲁迅研究。他用一个没有被斯大林主义化的马克思主义的美学思想来看鲁迅文本,把政党政治强加给思想史和审美的东西摘除了。王富仁终其一生对于毛泽东是充满尊敬的,对于毛泽东政治革命的认识他还是肯定的。但是他认为思想史和艺术史研究不能简单地用政治革命论述来代替,它们有自己的特殊性。所以这个影响是很大的。

黄:这种影响放在今天,对于年轻的学生可能比较难以理解了。它的核心观点:“《呐喊》和《彷徨》不是从中国社会政治革命的角度、而是从中国反封建思想革命的角度来反映现实和表现现实的,它们首先是中国反封建思想革命的一面镜子”,以及提出的口号“回到鲁迅那里去”,在今天看来已经陈旧或早已是常识了。那为什么它在当时会产生那样的效果呢?是否与当时的历史语境有关?

孙:当时的思想是很禁锢的,“文革”有很多禁区,犹如铁板一块。当时他这篇论文出来,已经是“大逆不道”,有人认为是“反马克思主义”。就像我们今天看北岛的诗,看刘心武的《班主任》,可能你不会觉得怎么样,可在当时就是那么大的作用。当时中国文化的苍白、学术的苍白可见一斑。如果王富仁在一个常态的语境中,它是常识或者普通得不能再普通的东西,在当时来看却是需要勇气的。现在要了解八十年代不太容易,因为你们没有经历过。李何林先生对他论文是大胆地给予肯定,当时很多人是很犹疑的,认为论文怎么能这样来讲,离开毛泽东的论述和建国以来的话语方法,这怎么能行呢。

黄:这篇论文及同名专著出版后,引发了一场不小的论争。为什么会有这场论争?正如您在文章中提到过80年代北京鲁迅研究界有“东鲁”“中鲁”“西鲁”,有时候也有学术的分歧。类似的,这是否也与学派有关?

孙:这主要还是一个内部的争论,当时有几位前辈学者对王富仁的论文有不同看法,但这也很正常。后来王富仁在讨论鲁迅研究史的时候,他也意识到自己的研究有盲点。

黄:那么是否与学术范式的转型有关?或是学者代际的更替?当时对王富仁批评最厉害的是华中师大的陈安湖。

孙:这是有的。陈安湖是比较古板的,1991年鲁迅诞辰110周年报告最初就是请陈先生起草的,因为鲁迅研究学会觉得他的思想比较正宗,不敢也不会想到请王富仁来写的,就是怕有争议。陈安湖做鲁迅研究也是一种,但那个时候已经不能对年轻人有启发了,无法激动我们了。

鲁迅研究史的梳理

黄:步入90年代,王富仁影响最大的应该是在1994年《鲁迅研究月刊》上连载11期的《中国鲁迅研究的历史与现状》,1999年由浙江人民出版社结集出版。在阅读时,我感觉这本书的写法是比较特别的。比如它的分期,单独将1928年切分出来。比如每一期里学派划分得非常细,而且命名也很独特,区别于一般的鲁迅研究史。对此您怎么看?

孙:在这本书里,他较为系统地梳理了中国各派的鲁迅研究的成果。书中涉及不同的流派,其中社会—人生派、马克思主义派、英美自由派的梳理是和前人不一样的。我注意到他对于马克思主义学派内部的复杂性的论述,是同代人很少有的一种方式,他和不同前辈的对话也有丰富的内涵。王富仁在书中把这个流派分为不同的层次,比如青年马克思主义理论派、马克思主义务实派、马克思主义启蒙派。他在不同人的研究中都留意到词语背后的悖谬的元素,也发现了马克思派的鲁迅研究也存在问题。比如对于瞿秋白的认识,在充分肯定他思想的时候,也发现他理论上的瑕疵,瞿秋白概括鲁迅前后期思想时说,从个人主义进到集体主义,从进化论到阶级论。但王富仁认为,“个人主义”是一种思想的原则,“集体主义”是一种行动的原则,不可以在一个层面上讨论。“进化论”与阶级论也不能在同一层面讨论,“‘进化论’是从社会发展的纵向过程上讲的,‘阶级论’是在社会结构横断面上说的”。他的这种分析,就将鲁迅的丰富性与概念的有限性的问题揭示出来,就有了继续延伸讨论的意义。

王富仁这样的论述,其实是想为研究的无限可能寻找依据。政治化的评价不能代替审美的评价,甚至不能简单等同于思想史的评价。鲁迅研究的无限可能,从在权威者的思维空间里就能看出一些来。人们对于经典的描绘不会有一个完整无误的框架,而那些以僵化的思维面对文学作家的人,在这种叙述里的尴尬也就自然而然呈现出来。

这种陈述既是对于历史问题的总结,但王富仁自我辩护的意思也是有的。他其实要接着这种理论的缝隙,寻找进入更广阔的世界的入口。而他自己是进入到这个缝隙里的人物。他知道,从前人留下的空白点里,能够画出自己想画的图画。

黄:其实通过鲁迅研究史的梳理,王富仁自己也得以总结经验与教训。

孙:对的。你看鲁迅研究史上特别有意思。当年胡风、冯雪峰都遇到周扬对鲁迅的阐释,他们都不满,可是冯雪峰、胡风想要反驳周扬,他们的论文是无效的。但是王富仁的博士论文和他对鲁迅的读解就具有有效性。冯雪峰、胡风、周扬都是左翼作家,都在左翼的知识谱系下来理解鲁迅,而且他们三个人也都膺服于毛泽东,所以他们俩怎么反对周扬,周扬还是立在那里,周扬的理论撼动不了,因为周扬与毛泽东思想始终是在一起的。他们只能是从某一点、某个局部有所叛逆,总体来看,冯雪峰、胡风对于鲁迅的保护,他们思辨的力度、学养的力度是不够的。为什么不够?他们不是不能,而是因为是在场者,是左翼的一员,他们和周扬都是属于内部的。但是王富仁就不一样,他是跳出了在场者的立场,站在学院派的立场上看鲁迅。而恰恰有意思的在于,这里有一个悖论,鲁迅是不能用学院派的东西来讲的,因为鲁迅一直对学院派有反感,你用学院派的方法来研究鲁迅,必然将其简单化了。而且鲁迅是一个杂家、思想者,在这一点上,只有唐弢略得鲁迅文章之一二,但是他又没有鲁迅鲜活的思想,没有胡风那样的锐气,所以他将鲁迅放到京派话语里面来解释,虽然唐弢也是左翼出身。王富仁不是这样,他跳出了周扬、冯雪峰、胡风的圈子,他用马克思主义的基本原理,重新解释鲁迅。你看,反封建思想的一面镜子从哪里来?是从马克思关于《<黑格尔法哲学批判>导言》里来的一句话,“对宗教的批判是其他一切批判的前提”,王富仁受到这句话的启示,“对封建主义的批判是对一切批判的前提”,他的博士论文就把“反封建”作为一个核心点,其他的人物形象、叙事分析等都围绕“反封建”,这个思维方式是马克思主义的。而胡风、冯雪峰他们也谈“反封建”,但是更重要的是“反资产阶级”。当时很多人不能这样思考问题,只有王富仁做到了。这一点是他后来在鲁迅研究史上有如此重要地位的原因。所以他为什么后来要处理鲁迅研究史,因为他很清楚自己是从怎样一个点重新开始的。回到鲁迅那里去,其实这也不是新观点,新康德主义者就讲回到康德那里去。后来汪晖《鲁迅研究的历史批判》又对王富仁提出了质疑,认为他还是从外部来讲鲁迅是一面镜子,没有从鲁迅内部的层面来处理。汪晖就进入到日本竹内好的话语里面,或者用现代理论来讲是心理分析。汪晖是比他更进一步了。

黄:您提到很有意思的一个现象。冯雪峰、胡风反周扬,但他们三人的思维方式本质上是一致的,共享了一些东西。然后王富仁来反陈涌他们,但是汪晖后来就发现他们的思维方式也是一致的,都是决定论。

孙:对的。50年代陈涌的《论鲁迅小说的现实主义》影响非常大,那就是从苏联社会主义现实主义来的。陈涌这个人也是一个真诚的马克思主义者,大约九十年代,我有一次想去采访他,他不见我。他跟友人说不见我,看了我的文章他说我是自由主义者,拒绝了我的采访。

黄:非常正统的马克思主义者。所以,从这里能看出来,学术范式也是不断地在转换。

孙:但这也能看到鲁迅的丰富性,从这能够感觉到一个作家的伟大,我们学者用单一的谱系是不能够捕捉到他的全貌的。王富仁还有一个重大的贡献是他辨析了很多问题,他把鲁迅研究中很多伪问题给去掉了。比如尼采和鲁迅的关系,过去说尼采是反动哲学家,法西斯主义哲学的源头之一,那么怎么评价鲁迅运用了尼采的资源?王富仁就引用了列宁在《哲学笔记》里的一句话:“聪明的唯心主义比愚蠢的唯物主义更接近于聪明的唯物主义。”他辨析了尼采唯心主义对于鲁迅的价值,他是更宽容地看待尼采的资源。鲁迅也不是在德国哲学的逻辑里接受尼采,而是从中国的实际层面来接受尼采。这样,王富仁就把鲁迅早期思想与尼采的唯心主义问题给解决了。

还有一点,他认为鲁迅思想中有很多相反的、异质性的东西构成了一个整体,两个相反的、矛盾的、对立的东西在鲁迅那里构成了一个合力,成为有意味的精神资源。这是王富仁一个重要的发现。这是鲁迅的思维方式,可惜这一点他没有继续往下发展。这是后来一代人做的事情了,但这是王富仁发现的鲁迅研究一个很重要的逻辑起点。在《先驱者的形象》的代自序里他就提到:“鲁迅的思想不是一种单向、单面、单质的东西,而是由一些相反的力组成的合力,一种由相反的侧面组成的立体物,一种由诸种相反的质构成的统一的质。在他的思想中,这些相反的东西相互制约又相互补充,组成了一个与传统文化心理有联系但又在主体形式上完全不同的独立系统。”1985年他能说出这种话是非常不简单的,即便到现在,我们讲鲁迅的思维结构、思维方法,也都不会超出这样一种认知。

黄:我在阅读王富仁的鲁迅研究文章、论著时似乎感觉到他从80年代到90年代有某种转变。李怡在《论王富仁的九十年代》也提到,90年代的王富仁更为强化思想追求、学术探索中的生命意识,这尤其体现在《鲁迅哲学思想刍议》《时间•空间•人——鲁迅哲学思想刍议之一章》等文章中。您觉得这种转变是否存在?

孙:当然是有的。王富仁80年代明显还带有新旧转变的色彩,他是从毛的话语体系中出来,还带着左翼的东西。到了90年代,开始了对文化问题的思考,时空更为开阔了。早期王富仁是很生猛的,90年代则是他的成熟期。王富仁谈论鲁迅的哲学思想,是受到王得后“立人”思想的影响,他也从时间、空间、人的角度来讨论鲁迅的哲学思想,很有意思。比如他解读《故乡》就是从时间的角度入手,谈论故乡的过去、现在与未来,他解读《狂人日记》则是从外在的时间与变形的时间来讨论问题。这方面我研究不够深入,李怡的论述当更有参照价值。

黄:这种转变与汪晖对他的批评有没有关系?

孙:应该是有关系的。因为汪晖是更深广,汪晖进入到鲁迅的内面世界。王富仁也意识到自己研究的有限性,他承认汪晖击中了自己。

黄:我感觉王富仁有特别强烈的自省精神,对于别人的批评也会很好地接纳。比如他在《先驱者的形象》代自序里直接就是自我的回顾与检查,包括后来《<呐喊><彷徨>综论》引发论争,他写的辩护文章里都是赞同和肯定汪晖对自己的批评。他对于批评是有反应的,这有点像鲁迅面对创造社、太阳社的批评的反应,后来王富仁自己就有点转向。他的《时间•空间•人》主要从时空角度来讨论鲁迅的生命哲学,这好像是80年代他没有涉及的。

孙:当时谈论鲁迅的生命哲学还有一个人就是王乾坤,书名就叫《鲁迅的生命哲学》。我发现他讨论问题的视点和王富仁不一样,完全是个哲学家,我曾跟他说,你这哲学的逻辑点在哪里?我弄不明白。后来他就写了一本书来回应我的质疑。当时那本书出来后影响非常大。王富仁也探讨鲁迅的生命哲学,但两个人是不一样的。王乾坤是纯粹从哲学史的层面,把鲁迅放在哲学的知识结构里面来打量。王富仁有自己的情感投入,有生命的燃烧在里面,你会感觉到他是用生命在与鲁迅对话,而王乾坤是在用哲学观照鲁迅,各有千秋。

黄:这是否也是一个时期的学术潮流的影响?

孙:会有影响,但是王富仁又不同于他们。比如王富仁与汪晖在判断中国的现实问题上是不一样的,但王富仁也有鲁迅草根左翼的东西。后来有人说他是“落伍”了,他也自称自己是“落伍”的。因为后来讨论现代性、后现代性、福柯、德里达,王富仁的知识谱系里没有这套东西,他是从德国古典哲学和俄国左翼传统来的,这些后来就被认为是过时了。这几年博士论文中引用王富仁的东西不多,引用钱理群的有,引用汪晖是比较多的。每个时代有每个时代的话语体系。有位鲁迅研究者有一次对我们说:王富仁去了南方之后,我们就很少听到他的声音了。他发表了很多“新国学”的论文,现当代文学界关注就比较少了。钱理群还是在中国学界的主流话语里,他是用鲁迅的资源和当代的中国学术、文化和政治进行对话。王富仁就回到了学理的层面上,用鲁迅的资源来讨论中国当代和传统的一体性的问题,他用新文化来关照中国传统文化。

鲁迅与中国文化

黄:2002年的《中国文化的守夜人——鲁迅》一般认为是他新世纪初鲁迅研究的代表作。这本书中《鲁迅与中国文化》占了近一半的篇幅,阅读时我感觉王富仁是在为鲁迅辩护?

孙:其实也是在回答“国学热”的问题。新儒家认为中国传统文化丢了,以及王元化提出“五四意图伦理”,王富仁要回答这些问题,他在《中国文化的守夜人——鲁迅》中讨论儒、法、道、墨、佛家,讨论完这些之后用不太长的篇幅来讨论鲁迅,认为鲁迅和以上几家都不一样。他们很重要,但鲁迅更为重要。他认为当我们讨论中国文化传统时,将鲁迅和中国传统文化割裂开来是不对的,所以他希望青年人在读完《论语》之后,再好好读读《鲁迅全集》。如果抛开鲁迅、新文化的传统来读周秦汉唐,这是有问题的。其实他是坚守着五四的立场,进入到对中国传统文化的凝视里面,但这种凝视的目的是要保卫鲁迅,保卫鲁迅与五四的价值。

这里也有个问题,有些东西是不言自明的,比如鲁迅和五四的价值在当代小说仍在延伸着。莫言的《檀香刑》、《酒国》,贾平凹的《古炉》,阎连科的《四书》其实是鲁迅母题的放大,用鲁迅的资源进行当代文学的创作,这个对当代影响很大。钱理群是用鲁迅的资源进行现实批判,和我们日常生活有关系,王富仁则进入学理层面,后来大家就没有那么关注了。

但是深入阅读王富仁的著作,你会发现他激情仍在。他讨论鲁迅与中国传统文化,基本上还是八十年代的思维,主要是进行逻辑的推演,没有建立在中国传统文化和鲁迅的资料、史料的辨析基础上,这可能是他没有深入下去的一个点,比如鲁迅和道家到底是什么关系,这些问题是在高远东、郑家建等的论文中回答了。可是文化守夜人这个概念还是很重要,对于王富仁自身而言,是一个深化,他已经从左翼文化、社会主义文化层面进入到中国文化史的层面上来思考鲁迅。时代的变迁使他走向了这一步。他是在回应自由主义、保守主义者对于鲁迅的批判,也是在延续着八十年代的思路继续往下走。

黄:您刚才提到王富仁缺乏细节,这是否与90年代学院学理化之后对学术的规范有关?

孙:在这一点上王富仁显得有点“不合时宜”,这种写法不符合学院派的要求,但这恰恰是王富仁的特点。我感觉他身上有一种“匪气”。记得我和他有一年夏天去南方开会,他走起路来是很有特点的,不拘小节,放浪形骸。他发表论文不在意刊物是不是核心期刊,什么杂志都发。他写的文章很少有注释,《鲁迅与中国文化》除了《论语》《庄子》等古籍不得不做点注释,其他都没有注释,没有来源。按学院派的规矩,这肯定是不规范的,但这正是王富仁可爱的地方。他是“反学院”的“学院派”。舒芜当年给胡风写信,说现在大学也开始讲“大先生”了,他就担心大学的话语会把鲁迅讲歪了。现在看来,反而是王富仁、钱理群这种“反学院”的“学院派”更接近鲁迅。所以,虽然他不合学术规范,但读他的文章、著作能够感觉到他也是一个守夜人。正如我代表人大文学院所写的唁电中提到的,他是鲁迅思想的护法者。

黄:世纪末当时是否有一种“批评鲁迅”“告别鲁迅”的思潮?所以他要护法。

孙:王富仁认为鲁迅是可以批评的,研究鲁迅也不能不让人批评鲁迅。但他是在更深入地思考鲁迅的真正价值是在什么地方。他认为鲁迅在很多地方的表达都很真切而丰富,轻易提出“告别鲁迅”是很危险的。他对于远离鲁迅的自由主义、新儒家等是警惕的。所以他在和我们聊天时提及,年轻时对于贺敬之的诗很喜欢,现在觉得不好,太意识形态化,但对于自由主义攻击鲁迅的言论也很生气。有一年我们俩一起到中央电视台录制节目,大约是“读书时间”栏目吧,他就说有人批评鲁迅“没有创造新的东西”,那么鲁迅写的第一篇白话小说、鲁迅的杂文都是过去没有的新的东西,鲁迅怎么会没有创造呢?他是很善于反驳的,很善于运用归谬法,反驳对方,确立自己的观点。这是受到黑格尔的影响。但这里有个问题,黑格尔是个本质主义者,鲁迅又是反本质主义者。用本质主义来保卫鲁迅,这里就会有危险。可是王富仁运用黑格尔是论述文化,当他进行文本细读时,黑格尔就消失了,传统文人的鉴赏美学的魅力则出现了。

王富仁讨论问题是分层次的,他是在几个逻辑层面上来讨论问题,常常分出一二三四,反复跌宕,跌宕反复,这样做其实是在强化自己的观念。但是他又不把自己封闭起来,他一直强调自己研究的有限性。你看他写的前言后记都很谦卑,这与他阐释鲁迅时的自信产生了很大的反差。

黄:我在阅读王富仁的论著时,发现“文化”是他的一个关键词。在《时间•空间•人》这篇文章中他说:“鲁迅哲学的核心话题仍然是文化与人。”这是否是理解他的一个维度,也预示了他以后转向“新国学”的研究?

孙:研究鲁迅很自然会涉及鲁迅与中国文化,在《中国文化的守夜人——鲁迅》里面他已经在回答这个问题。他是要在一个更为宏阔的背景下来审视鲁迅。王富仁做得很认真,也有创见。当然,这里也有难处。鲁迅不是从黑格尔式的逻辑出发,而是从散点透视,从边缘的被遗忘的文化缝隙间来建立自己的东西。我个人认为,对鲁迅进行宏大的叙事是比较危险的。但王富仁这样去实践了,这个很不简单,这一点我们做不了。他想对鲁迅做一个宏大的说明,把历史人物放在历史的长河里进行宏大叙事,这本身是没有问题的。可是,这里的悖论在于,正如鲁迅是“反学院派”,学院派对他进行学院式的描述不能达到他的本质。同样,鲁迅是反对宏大叙事的,那我们用宏大叙事研究鲁迅有没有效也是一个问题。王富仁面对鲁迅时,他也清醒地意识到自己的尴尬和难点。恰恰因为这种清醒,他的论述小心翼翼,不敢放出狂言,论证也很缜密严谨。

鲁迅讲述历史是从野史来讲的,不是从大一统的文化层面出发,比如《买<小学大全>记》《病后杂谈》等篇,但是他很具体,进入了文化最深切的内面。这是鲁迅最大的特点。学院派需要将鲁迅放在历史脉络里来讲,但这时候鲁迅里面微观的灵动的、在幽微之中而见广大的东西,怎么来把握它,怎么在宏大的叙事中放置它,是一个挑战。但《中国文化的守夜人——鲁迅》这本书还是写得好。我认为在他的一生当中,除了他的博士论文之外,这是他的另一个高峰,另一部代表作。

你看他写中国文化的时候,他是“反学院派”的“学院派”。他不太从中文学科的层面来思考鲁迅了。“新国学”其实是有点反中国语言文学一级学科和现当代文学的。他有一个观点,认为新文化运动也是我们的传统,谈传统不能只谈古代,不谈1915年以来的传统,后者也是我们传统的一部分。王得后、钱理群和他也是一致的观点。

《中国文化的守夜人——鲁迅》的观点就在于中国传统文化虽然有不好的东西,但总有一些清醒的守夜人在睁着眼睛,鲁迅就是这样的人。他认为他们这一代人要做鲁迅思想的护法者。王富仁、钱理群、王得后三个人是典型的护法者。有人问他你是左派还是右派,他说我什么都不是,我是鲁迅派。这就是护法者,鲁迅坚定的捍卫者。

这里又有一个问题:王富仁、钱理群、王得后,包括我们许多人,讨论中国问题时都用鲁迅作为参照物,可是鲁迅看中国问题用的是无数的参照物,这里面有中国古代的、现代的、西方的、俄国的资源,鲁迅是丰富而灵动,而我们这种就是单一的视角。这也是学院派的一个问题,也是王富仁意识到的一个问题,所以鲁迅研究是一个挑战性的工作,你要做,可能会有一点点成绩,但是同时你会有很多的问题。所以从这个意义上来讲,我个人认为,鲁迅的丰富性远远超过了孔子与庄子。

黄:在此之外,王富仁从90年代至新世纪写作了一批细读鲁迅文本的文章,如《<狂人日记>细读》《精神“故乡”的失落——鲁迅<故乡>赏析》,《自然•社会•教育•人——鲁迅<从百草园到三味书屋>赏析》《语言的艺术——鲁迅<青年必读书>赏析》,表现出与同时期“再解读”方法的不同,请谈谈您的感受?

孙:刚才我们已经谈到几篇了。王富仁对《青年必读书》的赏析写得太好了,他把它放到语言的艺术里面,这是典型为鲁迅辩护的。很多人认为这是鲁迅很荒唐的答复,他却把它解释得完全是通的。这是典型的护法者的姿态。但讲得很有道理,他是进入到鲁迅的内面世界来阐释和理解鲁迅。这是他在微观阅读上闪光的地方,一般人是做不到的。一般的研究只能从文本出发,对它做简单的注释,他却能把它上升到学理的层面。王富仁文本细读的功力是非常好的,包括对于《故乡》《从百草园到三味书屋》的细读,那种会心之处令人叹服。另外王富仁不是中文系出身,他本科是外文系,没有中文系那种酸腐、呆板的毛病。他保持了那种心绪纯然的感受世界的方式,是一种更为鲜活的姿态。

黄:他很强调个人的感受。

孙:他是觉得过去我们所受的教育都是从大概念,从整体出发来思考问题。这个不好。他说要尊重每个人的个性,从个人出发,然后进入到理论层面上来。这和鲁迅是一样的。这点带有个人主义色彩,但他又不是一个极端个人主义者,他还是一个马克思主义的信徒。

王富仁的意义

黄:王富仁是有着强烈的启蒙意识与姿态的,钱理群在最近的文章里也提到他与王富仁共同的坚守。王富仁那句“现在大家都在否定启蒙主义,你我两人即使明知其有问题也得坚持啊!”是令人非常感动而敬佩的。这个启蒙是否接续的是五四新文化运动的启蒙呢?

孙:我觉得他还是回到了新文化运动,朴素的人文主义、个人主义包括早期马克思主义的传统。谈王富仁,除了鲁迅的传统,一定还要谈到毛泽东的影响。这个他说的少。他有一次演讲中谈到20世纪有四个伟人:孙中山、毛泽东、胡适、鲁迅。他认为20世纪中国文化的起点没有问题,是后来出现了问题,要坚持起点的基本价值观,如大众的解放、个性的觉醒、反对奴役、反对伪士、反对对个人的戕害。陈独秀、胡适、鲁迅、李大钊等提倡的科学、民主、人道主义,他认为这是新文化的方向,我们应该在这个基点上开始发展。他对于“文革”是深恶痛绝,但对于早期毛泽东政治革命的理论主张是认可的。

黄:您能否多谈谈王富仁的毛泽东影响?

孙:关于这一点王富仁没有写成专著,钱理群写过。据朋友说,他去医院看王富仁,王富仁说鲁迅和毛泽东都是20世纪的伟人,虽然毛泽东晚年犯了不少错误,但依然是伟人。

黄:您这个提法很有意思。王富仁身上鲁迅的传统与毛泽东的影响可能会产生矛盾,这似乎可以解释王富仁身上的某些复杂性。比如汪晖对他的批评。

孙:当然,在鲁迅与毛泽东之间,王富仁肯定是更接近鲁迅的。

黄:读王富仁的文章、论著,总会感到有一种宏观架构,理论思辨色彩很浓。樊骏先生曾点评王富仁“是这门学科最具有理论家品格的一位。”对这一点,您怎么看?

孙:当时现当代文学研究的学者很多都是文学青年出身,基本上都带着布尔乔亚的感受。王富仁不像其他人侧重于文本、辞章之学,他一开始就带着思想者的眼光来审视鲁迅的遗产。当人们都在现代文学的层面上来把握鲁迅的时候,他是站在政治哲学、历史哲学的层面上来把握鲁迅。第一个把鲁迅放在这个层面上来描述的应该是瞿秋白,再就是毛泽东,因为这两个人的论述是把鲁迅放在中国革命的大框架中,鲁迅一下子就进入到宏大叙事,进入到知识界和革命话语中。后来等到毛泽东思想成为唯一的真理时,人们只能用毛泽东思想来阐释鲁迅。王富仁是用马克思主义来阐释鲁迅,但里面也有一部分毛泽东思想。他阐释鲁迅在气象上、构架上与毛泽东有很多相似之处。毛泽东说,中国古代有圣人,是孔夫子,现代的圣人就是鲁迅。《中国文化的守夜人》中对孔子的论述、对鲁迅的评价,与毛泽东是很像的。毛泽东只是一个框架,王富仁把它深化了。王富仁的宏大性是不亚于瞿秋白、毛泽东的。甚至可以说,在鲁迅研究史上,他是第一个把鲁迅放在宏大的哲学叙述里。他有系统性,有他自己的逻辑性在里面,这是老一辈鲁迅研究者不具备的。所以,樊骏说他是最具有理论家品格的一位,这个说法是很对的。而且他的思辨能力也超过了陈涌那一代人。在这个意义上,他在整个鲁迅研究史上地位是非常高的,他对我们这一代人的影响是非常大的。

黄:这个与您刚才提到的毛泽东影响也是相关的。

孙:你看《<呐喊><彷徨>综论》里面对于毛泽东理论的衔接。他反对用毛的政治革命的框架来解释鲁迅,发现用毛的政治革命框架解释鲁迅是无效的。这也是八十年代王富仁轰动的原因之一。我们都受过毛泽东的影响。王富仁的论文大气滂沱、摧枯拉朽、汪洋恣肆,我们当时就被征服了。他脱离了毛泽东的另一部分,所以当时很多人反对他。但他认为自己是运用马克思主义来研究鲁迅,并不是反对毛泽东的一些判断。

黄:后来王富仁写过回应长文《关于鲁迅研究中马克思主义方法论的几个问题》,主要就是在讨论马克思主义方法论概念,比如绝对真理、相对真理。

孙:他一般在几个概念里反复推演,这个方法一般人做不到。到现在,谈到宏大叙事,没有人能做到这一点。现代文学研究界,能用古典哲学来做研究的,他至今仍是唯一的一个。

黄:王富仁在2006年《我看中国的鲁迅研究》中对当前的鲁迅研究是有批评的,他说中国相比于日本、韩国的鲁迅研究,不是少了,而是多了三样东西:绅士意识、才子意识、流氓意识。或许有些偏激,但却是对于鲁迅研究界的一个警醒。那么,您怎么看待当下的鲁迅研究?王富仁的警醒对于当下是否还有意义?

孙:才子意识、绅士意识是有的,不过他也说过,对鲁迅可以有不同的阐释。他这是在批评鲁迅研究者没有坚守鲁迅的基本思想,只是把鲁迅当作一个饭碗、一个花瓶。这其实与鲁迅杂文里面对当时中国形形色色的读书人的批判很相关。他不满意于鲁迅研究界的情况,我觉得可以理解,有一些鲁迅研究确实是比较浅薄的,另外有些是纯粹为了申请项目、评职称,是正确的废话。但另一方面我觉得新世纪以后凡是进入鲁迅研究界的学者,只要他在认认真真研究鲁迅,就都应当向他表示敬意。现在还驻足于鲁迅的文本,不管它有什么目的,用什么方法,都是可贵的。因为每个人的知识结构、经验都不一样,你也不能要求每个人都成为像钱理群、王富仁这样的人物。各种鲁迅研究都可以存在,但会有深浅之别、高低之分。我想他写这篇文章是站在知识分子批判的立场上,觉得知识分子的立场弱化了,从这个意义上来看,他说的是对的。

黄:还有最后一个问题。作为一个后辈学子,我想请问下您觉得王富仁对于后学有着怎样的启示?

孙:我觉得他最主要的品质是坚持自己的个性。看准了自己的选择、道路就坚持下去。他有赤子之心,有大爱的意识,同时又有一种决然。他敢于跟流行的东西说不,敢于拒绝,拒绝了尘世间很多的诱惑,所以最后他很孤独。这是选择带来的另一种悖论。我觉得他这种打通古今中外,把鲁迅放在古代文学、比较文学、当代文学的层面上来研究,这样一种视野是值得我们参考的。另外,学问是为人生。“古之学者为己,今之学者为人。”他是为己为人统一得比较好的。但也有代价,就是孤独。

黄:谢谢您。

[①] 为避免行文重复,文中王富仁先生统一简称王富仁,其他老师也一并省略,特此说明。