读书不觉已春深——“世界读书日”大家谈

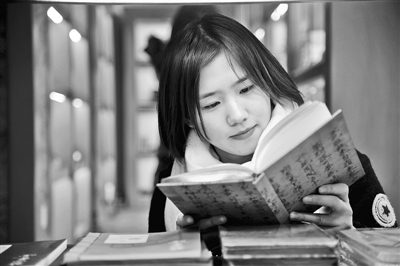

读者在呈明书店内阅读

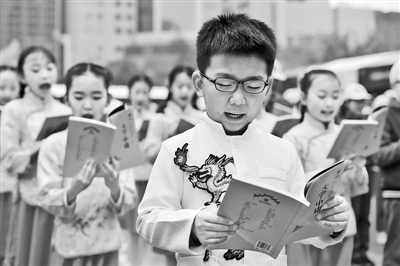

石家庄市范西路小学的学生们正在诵读国学经典

日前,宁晋县换马店镇农民在农家书屋读书

读书不觉已春深,一寸光阴一寸金。有书相伴,何惧时光荏苒?

又是人间四月天,浓浓书香盈满城。4月23日是“世界读书日”,其最初被联合国教科文组织正式命名时,称“世界图书与版权日”。其设立的目的是向全世界推广阅读、出版和对知识产权的保护。

如今,大家谈“世界读书日”大多只聚焦阅读行为本身,其实,“阅读”看似一个简单的行为,却由诸多环节组成,包括写作、出版、书店、图书馆、网络阅读和销售平台等等。随着时代的发展,人与阅读的关系在不断变化,纸质阅读与网络阅读如何良性共生?出版社如何推出更优质的图书服务?如何认识家庭阅读的重要性?在乡村振兴战略的大背景下,公共文化服务资源如何向农村阅读倾斜?近日,本刊特邀我省部分专家学者和图书出版界相关人士共同探讨,如何多方合作、多环节共建,形成一个可持续发展的全民阅读良性文化生态,最终构建书香河北、书香中国。

特邀嘉宾:

河北省作协副主席 李春雷

河北省图书馆馆长 李 勇

河北美术出版社总编辑 潘海波

呈明书店副总经理 张 玮

壹

线上线下共赢,时光里深嗅书香

记者:不久前,全国国民阅读调查结果公布,2017年我国成年国民人均纸质图书阅读量为4.66本,比上年增长了0.01个百分点。有超过半数的成年国民更倾向于数字化阅读方式。近年来,有一种声音甚嚣尘上:网络阅读代替纸质阅读是大势所趋。如何理性地看待这个问题?网络阅读与纸质阅读、线上与线下阅读若能共赢,岂不是一种最佳状态,如何构建它们之间的良性共生关系?

李春雷:其实,一直以来,担忧大众沉浸于网络中的声音不绝于耳。但回顾最近几年来的全国国民阅读调查数据,能够看出国民阅读率呈现上升态势。从发展的角度看,我也认为,网络阅读代替纸质阅读是大趋势。但目前,至少在较长时期内,纸质阅读还是主流。纸质阅读是人们长期形成的习惯,特别契合大多数读者的阅读心理,阅读效果也更扎实。所以,希望读者还是要立足纸质阅读,细细地体会和吸收埋藏在纸质文字之中的人类智慧和精神。如果说纸质阅读是一条大路,可以通往知识山峰的智慧顶点,那网络阅读就是一叶轻舟,能够带大众徜徉于信息的海洋。应该客观地看待网络阅读的兴起,要在网络阅读和纸质阅读之间有所取舍,让两者融合发展,这也是近期全民阅读的发展方向。

李勇:网络阅读和纸质阅读是相互补充的关系。网络阅读符合读者快速获取知识的需求,而且具有检索便捷、便于保存、成本低廉、不受场地限制等优势,但同时也带来了知识来源的随意性和不可考性。从省图书馆目前的借阅情况看,纸质图书的外借册数在逐渐增长,这也能看出,现阶段纸质阅读的不可替代性。

记者:歌德曾说过:“经验丰富的人读书用两只眼睛,一只眼睛看到纸面上的话,另一只眼睛看到纸的背后。”网络阅读中,人们的阅读体验越来越碎片化,缺乏深度思考。怎样才能让心沉浸于作品中,跟着文字进行思考,成为当代人亟待解决的阅读问题。

李春雷:一本好书,是在真实地反映一个时代,包括表面的和深层的。碎片化阅读和网络化阅读,很多时候是匆忙的、浅表的,很难让读者与作者或主人公形成真诚的交流和理解。在我看来,阅读纸质图书属于深阅读,需要跟书中的主人公、书的作者进行心与心的交流,情与情的交融。读者只有沉浸于书中,那种对生活的品味和享受,对社会的观察与思考,对未来的探索与寻找才能溢于心间。所以,静下心来读一本好书吧,那是一个激活读者思想和思考的过程,通过书中的故事和人物,让读者联想到生活中的人物与故事,从而渐渐地或猛然地明白道理,坚定理想。

李勇:线上碎片化阅读的出现并非偶然,它反映的是现代读者在阅读方法与理念上的变化。在追求速度和效率的大环境下,人们的工作生活压力可想而知,很难拿出大块的时间静下心来进行深阅读,但总有一些细碎的时间可以利用。如何引导公众在有限的碎片化时间内进行有效阅读,是当前的一个重要问题。了解读者阅读需求,根据读者碎片化的阅读习惯提供相应的阅读产品就是一个好方法,比如可以尝试阅读服务延伸,帮每个读者形成自己特有的阅读体系,继而引导他们进行深度阅读,这是省图书馆正在着手尝试的个性服务工作。

贰

卖家强强联手,书桌前再闻书声

记者:近年来,全国各地出版人纷纷办起了实体书店,去年年底开业的呈明书店是我省首家由出版人开办的24小时书店。它是一个不仅销售图书,更注重人文服务、读者运营的新型阅读空间。这类实体书店的出现,可以说是出版行业在互联网时代的突围,也是出版人和书商强强联手迈出的关键一步。那么,其在引导当代人阅读方面起到什么样的作用?

潘海波:当下许多人凡事喜欢快、效率高。我主张快慢结合。生活应该慢,从容不迫才是真。读书也是这样,要静下心来慢慢品读,慢慢吸收,然后转化成自身素质的一部分。实体书店的存在,能够无可替代地为人们营造出温馨的寻书、购书、读书环境,帮助人们放缓急匆匆的脚步,与自己内心对话。在实体书店消磨时光是一种有品质的生活,如同走进各种特色小馆享受美食一样。全世界各类有特色的饭馆都不会担心被外卖替代。同样,全世界各类实体书店也绝不会绝迹,除非是在一个文化沙漠般的环境里。实体书店在屡受冲击之后,渐渐迎来了回暖的春天,如何扶持它们度过严冬,这首先是政府的义务和责任,也需要全社会的共同努力。此外,实体书店应努力创造更好的购书环境,体贴读者,谋划和举办各类活动,延伸阅读快乐,从而引导大众更加热爱阅读。

张玮:作为出版人打造的书店,呈明书店不是传统意义上的单纯销售图书的卖场,而是一个注重文化品位的文化空间。实际上,它是出版行业在互联网时代呼唤大众回归传统纸质阅读的一种尝试。书店试图通过阅读空间的美感和线下活动的阅读体验,让大众远离电子设备,回归传统阅读。实体书店与出版人这样的联手,希望能引导全民阅读从粗放型走向精细化,也就是阅读界的供给侧改革尝试。

记者:有业内专家指出,出版是阅读和文化传承的基础。从加大优质内容推介力度、加强全民阅读指导服务方面,出版社应如何“更上一层楼”?

潘海波:作为精神文化产品的提供者,出版社最重要的任务就是出好书。从图书策划、出版端入手,调整出版物内容、载体、传播渠道,激发出版创新活力是必不可少的工作。同时,管理部门应为出版社适当“松绑”,不要过度考量经济效益,而应更加注重社会效益。打铁还需自身硬,出版社应选拔真正懂书爱书的人来做书,并拿出科学的评判好书的标准。有了这些要素,出版社自会开动脑筋去琢磨开发好书。此外,出版社应充分开发利用丰厚的作者资源,和实体书店联合,面向读者组织策划各类富有特色的读书活动,帮助读者更好地理解书的内容,增加阅读兴趣,进一步在全社会汇聚形成更为浓厚的阅读氛围。

张玮:出版人创办书店,正是出于加大优质内容推介、加强全民阅读指导方面的考虑。首先,从图书的选择上,出版人有独到的视角。其次,呈明书店有专门的选书小组,人员包括出版人、传统媒体人、大学教授等。他们对阅读市场、图书出版都很了解,这样能够在海量图书里为读者优中选优。另外,我们的书店一直都有驻店编辑在店内跟读者进行交流,在引领读者看书选书方面起到了指导作用。在这样的交流中,驻店编辑也能够明确地了解目标读者群的不同需求。这对于图书编辑在今后的选题策划调整和把握方面大有裨益,所以是双向受益。

叁

家庭阅读传承,庭院中熏陶家风

记者:无论是教育学者还是作家群体,在谈到青少年阅读问题时,往往都强调家庭对于孩子良好阅读习惯养成的重要性。在青少年阅读习惯的养成上,家庭到底应该承担什么样的角色?对当前倡导创建书香社会、推动全民阅读,有什么建设性的意见和建议?

潘海波:青少年的阅读认知与践行未能完全合一,在培养青少年的阅读习惯方面,家庭的作用就显得尤为重要。作为家长,应身体力行、言传身教。如果自己不喜欢读书,却梦想着让孩子爱上阅读,那实在是一件可笑的事情。在当前大力提倡建设书香社会的环境下,作为社会细胞的家庭,更应该做到“书香四溢”。首先,应确保青少年阅读的持续性,不能三天打鱼两天晒网。其次,要保证青少年阅读总量足够多。对书的选择,不妨从阅读经典名著开始。

李春雷:青少年时期正处在寻找人生之路的关键点上。这种寻找是热烈的,有时也是莽撞的。所以,家长要巧妙地介入,帮助孩子养成良好的阅读习惯,从而形成良好的学习和生活习惯,进而寻找到最适合未来人生发展的事业之路。所以,家长在帮助推荐家庭阅读时,要特别注重书的内容。我认为,阅读有三个境界:第一个是感染。家长所荐书要有情趣,有文采,有知识,能吸引人,让孩子能不知不觉地读进去;第二个是感动。家长所荐书要有真情,有真理,更要有气场,能震撼心灵,动人心弦,让孩子心有所动,能哭能笑;第三个是感悟。在震撼心灵的同时,要使孩子有所觉悟,有所明白。通过这三个层次,由浅入深,渐渐地使孩子爱阅读、会阅读,进而通过阅读改变人生,成就人生。

记者:当下的文学、文艺作品中不乏宣扬一夜暴富等急功近利色彩过于强烈的价值观。生活节奏加快,使人们更趋向于把读书当成“敲门砖”“终南捷径”。那么,应该如何发挥家庭阅读的欣赏性功能,引导功利性阅读回归到纯阅读的本意上来呢?

李春雷:随着生活压力加大,生活节奏加快,大众阅读会更加注重现实。由此,我认为,家庭阅读更应该让阅读回归为一种非常单纯的精神享受。家庭阅读应该多一些兴趣阅读,使人们从忙乱和烦躁中安静下来,徜徉于小说曲折回旋的故事情节中,沉醉于散文优美的生活情趣里,漫步于历史悠久的滚滚长河中。这时候,摆在你面前的就不只是一本书了,而是一个人,一个朋友,一位老师,在推心置腹地与你谈话。也只有这样的阅读才是真正的阅读,它能让你忘记周围的世界,与作者一起在另外一个世界里快乐、悲伤、愤怒、平和地畅游,经历一段段完整的生命体验。

潘海波:爱默生曾经说过,家庭是这样一个地方,在一日之中,人们的胃口得到三餐的满足,而人们的心灵却得到千百次的满足。每个人都成长于特定的家庭,家庭的文化内涵对于提升个人文化素养具有重要意义。不可否认,随着生活节奏加快,把读书当成“敲门砖”“终南捷径”的现象普遍存在。我认为,充满温馨氛围的家庭阅读,恰恰可以冲淡阅读的功利味道。有人说,生活是琐碎的,到哪里去寻找我们遗失在忙碌中的优雅?到哪里去寻找我们搁置在平凡中的梦想?唯有读书。如果家庭成员都养成读书的习惯,便不自觉地有能力扩充自身,使家庭生活更加充实、更有意义、更有趣味。

肆

农村阅读展望,田野上跃动书韵

记者:有报道称,因为图书馆等公共文化服务设施缺乏,或终日忙于农业生产、外出打工,再加上网络信息的冲击,我国农村居民阅读量明显低于城市居民。“买书看书都奢侈”这一现象在不少农村地区具有普遍性。您怎么看待现在的农村阅读现状,该如何加以引导?有什么好的经验可以借鉴?

李勇:的确,农村在阅读方面表现出来的不充分、不平衡发展的现象是客观存在的。原因是多方面的,但最重要的还是意识问题。如今,在一些贫困山村,新的“读书无用论”使部分群众的阅读意识受到影响。此外,乡村公共阅读空间欠缺也削减了农民的阅读兴趣。

文化振兴是乡村振兴的重要支撑。针对农村阅读现状,需要精准施策,从源头入手解决问题。首先,将全民阅读与精准扶贫有效衔接,特别是要树立“治贫先治愚”的思维,让农民群众“想阅读”。其次,应加强农村公共阅读空间的使用率。目前,省图书馆在基层特别是县以下的广大农村地区正在推广总分馆制,设置图书室,为群众提供基层阅读保障的同时,增加各种阅读活动,活跃了农村群众的阅读气氛。

张玮:缩小城乡阅读差距,还需要进一步完善公共文化服务体系建设,加大公共文化经费投入。国家一直实施的农家书屋建设是一个很好的阅读引导范例。延伸到农民家门口的公共阅读服务,让农民朋友实现了从“有书读、要书读”到“读好书、好读书”的转变,阅读正润物细无声地滋润着农村基层群众的精神世界。越来越多的农民发现读书可以直接指导生产生活,并通过阅读找到了致富路。读书为他们带来物质上的财富,他们渐渐培养起阅读习惯。读书氛围一旦形成,广大农民必将获得更加丰富的精神财富。

记者:书店和图书馆都肩负着向全社会进行阅读推广的公益责任,要实现二者的城乡全覆盖。如今,分众阅读、个性化阅读特征日益明显,应如何创新个性化阅读模式,满足城乡读者的不同需求?

张玮:书店和图书馆确实肩负着向社会进行阅读推广的公益功能。拿呈明书店来说,我认为,它在创新个性化阅读模式,满足城市读者阅读需求方面进行了很好的尝试。无论是店内书籍的精细化选择,还是门店的精致化布置,都体现着呈明书店独有的个性。随着社会的发展,城市读者的分众化特征越来越明显,书店要想最大限度满足城市读者的不同阅读需求,应在“精”上下功夫。书店不怕小,书也不怕“专”,别担心受众群体小,但是一定要做“精”。书店在细节上做得越“精”,细分读者群才会越认可你。

李勇:书店和图书馆是城乡重要的文化设施和文明载体。我们应根据城市和乡村不同读者群体,提供更有针对性的书籍和服务,以满足各自的需求。服务农村读者,通常首先应考虑书店、图书馆距离村民家门口是不是近、图书品种是不是全、图书价格是不是便宜。同时,还应该寻求更多路径,引导读者走进书店、图书馆。此外,农村书店、图书馆的活力存在于当地的读者之中,读者对图书馆越信任、越有感情,自然会走得进来、读得下去。因此,只有目标清晰、有的放矢,有针对性地提供农村读者需要的图书,才能把阅读在广袤的农村大地上向纵深推广。(赵永辉、陈建宇、赵海江摄)