沈从文被重新“照见”的前半生

沈从文抗战前摄于北平。 (资料图片)

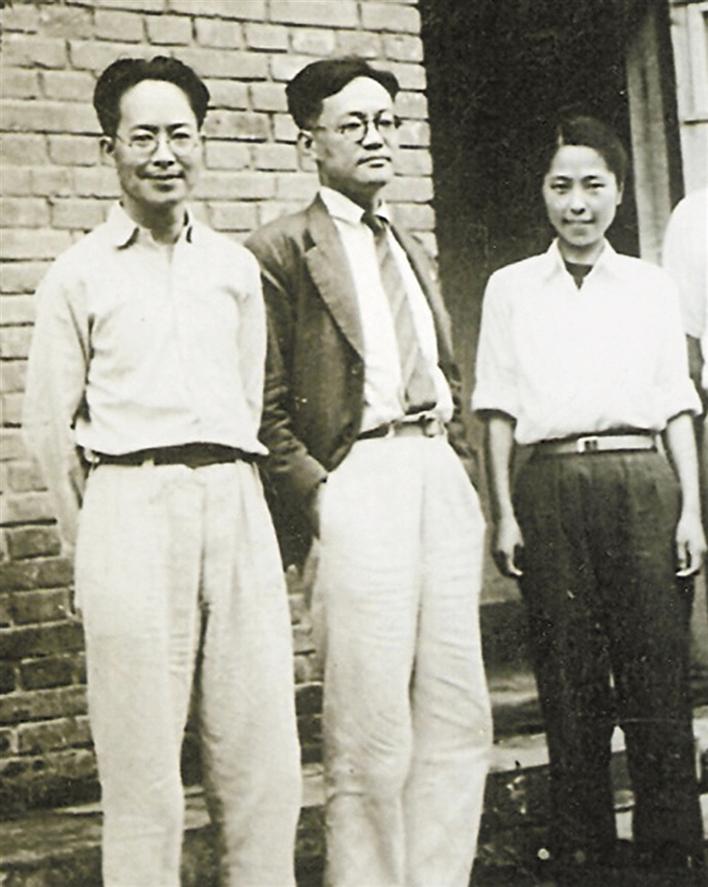

1947年,巴金(中)与沈从文夫妇。 (资料图片)

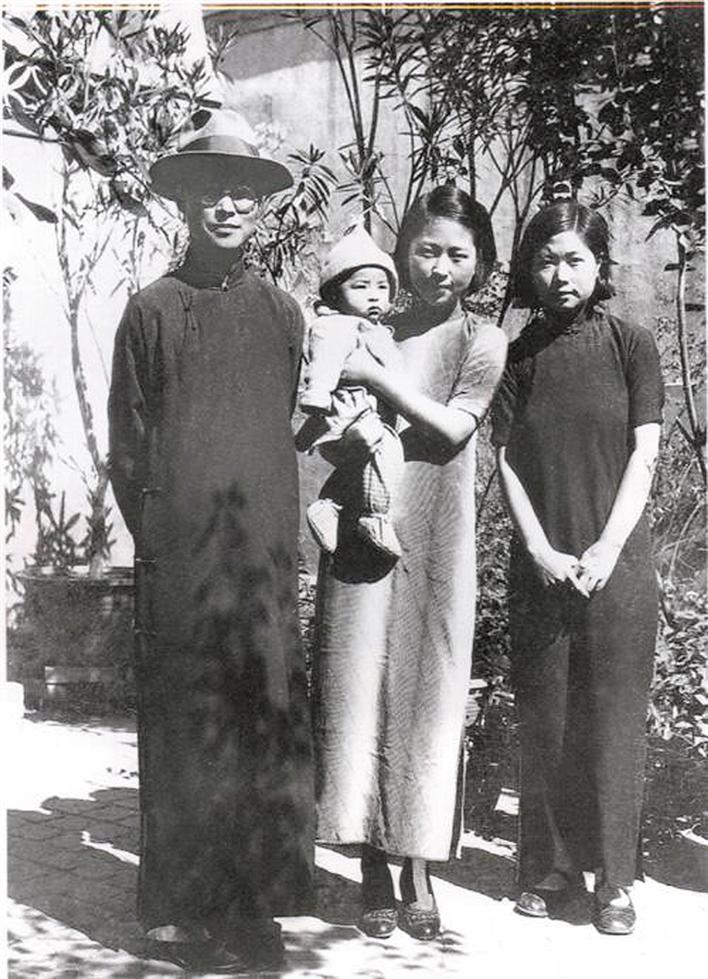

1935年,沈从文、张兆和与长子沈龙朱,旁边为沈从文的九妹岳萌。 (资料图片)

《沈从文的前半生: 1902-1948》 张新颖 著理想国·上海三联书店2018年2月

多年来,沈从文不断被“重新发现”,不断被“还原”,关于沈从文的书写和想象不绝如缕。

张新颖五年前起笔写《沈从文的后半生》时也略有思考:沈从文的前半生,在已经出版的传记中,有几种的叙述相当翔实而精彩;再写,就很有可能成为没有必要的重复工作。但在《沈从文的后半生》完成后,这一想法有所改变。 “不仅是因为近二十年来不断出现的新材料中,关涉前半生的部分可以再做补充;更因为,后半生重新‘照见’了前半生,对后半生有了相对充分的了解之后,回头再看前半生,会见出新的气象,产生新的理解。”张新颖抑制不下冲动,试写《沈从文的前半生》,重走一次沈从文于1902年到1948年的人生轨迹。

最近,《沈从文的前半生》在读者的万千翘盼下出版面世。合璧之愿终圆。与《沈从文的后半生》的写法一样,张新颖在《沈从文的前半生》里面“不仅写事实性的社会经历和遭遇,更要写在动荡年代里沈从文个人漫长的内心生活”。按张新颖的说法,丰富、复杂、长时期的个人精神活动,不能由推测、想象、虚构而来,必须见诸沈从文自己的表述。幸运的是沈从文留下了大量的文字资料。“我追求尽可能直接引述他自己的文字,而不是改用我的话重新编排叙述。这样写作有特别方便之处,也有格外困难的地方,但我想,倘若我是一个读者,比起作者代替传主表达,我更愿意看到传主自己直接表达。”

沈从文的前半生的经历实在丰富,思想与创作随着空间的不断流转而愈臻成熟。“前半生”正是为“后半生”铺垫了精神底色,如果不了解沈从文前半生的“热闹”“丰富”,那么就无法了解他后半生的“凄寞”“压抑”。反之亦然。无论何时,“沈从文”都是一种时代的提醒。

张新颖曾说过:“我想呈现出来的,不仅仅是一个人半生的经历,他在生活和精神上持久的磨难史,虽然这已经足以让人感慨万千了,我希望能够思考一个人和他身处的时代、社会可能构成什么样的关系。现代以来的中国,也许是时代和社会的力量太强大了,个人与它相比简直太不相称,悬殊之别,要构成有意义的关系,确实困难重重。这样一种长久的困难压抑了建立关系的自觉意识,进而把这个问题掩盖起来。不过总会有那么一些个人,以他们的生活和生命,坚持提醒我们这个问题的存在。”

近日,围绕《沈从文的前半生》的写作思考,复旦大学中文系教授张新颖接受了深圳商报记者专访。

对话张新颖

写“前半生”我更愉快一些

“自我”吸收能力非常强

深圳商报《文化广场》:您曾经说过沈从文生命的“教育”,得自于自然、人事和“人类智慧的光辉”三个重要的方面,如果说后半生主要是一种精神空间的“丰富的痛苦”,而前半生则是实感经验的历史累积的丰富呈现。那么沈从文人生层次的丰富建立于怎样的基础上?是得益于他的乡下与城市经历吗?

张新颖:在沈从文生活的那个时代,很多作家都有从乡下到城市的经历,可以说,那一代人在20世纪前半期的经历说起来都丰富得不得了。可是,经历丰富的人那么多,为什么沈从文是独特的一位?我愿意强调沈从文的“自我”,他的“自我”吸收能力非常强,他的“自我”一直是向外界,向自然、人世、文化敞开。20世纪的知识分子很容易被不断变化流行的理论、思想所影响,把外在的东西当成自己的东西,对他们自身可能起到启蒙的作用,然后凝固。沈从文的好处是他对这些东西不是很感兴趣,并不是说他完全不感兴趣,而是当他面对这些东西的时候,他有一个衡量的标准,这个衡量的标准说起来很简单,是要用他的“自我”,用他亲身的生命体会来看待事物。所以,能为他所接受的是他能体会到的东西,用他自己的话来说,是用“乡下人”的思维来看待世界。

深圳商报《文化广场》:具体如何理解沈从文的“乡下人”思维?

张新颖:事实上,沈从文不是我们通常所说的“乡下人”。他的“乡下人”概念里面有几个东西很重要:第一,他是一个经多见广的乡下人,一般认为乡下是很闭塞的,知道的东西很少,但沈从文是这样一个见了那么多世事的人;第二,他这个乡下人有一个思维模式,你不要跟我讲虚的,不要跟我讲理论,我要自己亲眼看看,这个东西是不是像你所说的那样,他要用自己的生命来亲证这个事情,比如你不要跟我讲“现代”是什么东西,我要看看“现代”到了中国,到了我的家乡以后是什么样子,脱离生命体验的东西对沈从文构不成影响,无法占据他的思想核心。所以,能够束缚沈从文的理论观念比较少,这样能够保证他的生命一直接收到外界来的营养,并越来越丰富。

从亲身体验看人世

深圳商报《文化广场》:沈从文的经历或创作带着自然气息的蒸腾,不拘于形,不役于物,所以,您认为现代的“启蒙”“觉醒”并没有发生在沈从文身上?

张新颖:我举一个最简单的例子,这是大家经常说到的,当年20岁的沈从文到北京。此前他接触到一个报馆的印刷工人,这个印刷工人让他见到好些新书新杂志,他说:“为时不久,我便被这些大小书本征服了。我对于新书投了降,不再看《花间集》,不再写《曹娥碑》,却欢喜看《新潮》《改造》了。”这可以说是受到五四新文化运动的影响。但我们来考虑这个事情,沈从文当年到北京去,其实绝对不是这么一个很单纯的因素,一是里面有性格因素,他说要去“赌一注看看,看看我自己来支配一下自己,比让命运来处置的更合理一点呢还是更糟糕一点?若好,一切有办法,一切今天不能解决的明天可望解决,那我赢了;若不好,向一个陌生地方跑去,我终于有一时节肚子瘪瘪的倒在人家空房下阴沟边,那我输了。”这是一个家族遗传性格,从他祖父到他父亲,都有这种军人出身的冒险性格,跟启蒙没有关系。第二,他要到北京去,也并不是像我们的叙述里面说的,突然知道了北京,知道了新文化运动,就要到北京去。他父亲在北京待过,他母亲年轻时候跟她的哥哥也在北京待过,他的姐姐结了婚在北京生活,所以北京于沈从文而言并不是一个完全陌生的概念。

沈从文的前半生,其实跟新时代的潮流有很别扭的关系,有一定的距离,早期他的作品人物,都无法用“启蒙”的模式来套住。到了抗战以后,他反而老是讲五四精神,这是特别不合时宜的。时代在发展过程中,总是存在强势的思维方式,这会导致忽略掉很多东西,很多时候是矫枉过正,但沈从文不是属于那种融入强势思维的人,他倒会强调很多被强势思维忽略或扭曲的东西。

小说散文掩盖其他成就

深圳商报《文化广场》:沈从文这种强烈的生命原动力是特意保持的吗?

张新颖:不是特意,他是从自己的生命出发,自己感受到的问题。这是特别痛苦的亲身体验,沈从文不会随着潮流做演绎法,不会设大前提、小前提的叙述模式,他是从“我”的亲身体验来看周围世界的问题。

深圳商报《文化广场》:您在书中提到沈从文在中国公学教书时,除了创作,还因为教学的需要,同时成了一个批评家和研究者,他当时开设的新文学研究课、印行的讲义《新文学研究》也是中国新文学这一学科建设的重要标识,但他的文艺批评却鲜少为人关注,您怎样看待他这方面的成果?

张新颖:沈从文的文学批评非常好,他是一个直率的且有创作经验的人,很多评论都谈到点子上,有一些问题的看法到今天,也许我们看着还会非常有启发,比如他批评徐志摩的诗歌用一些陈旧的意象,读者一看就明白在说什么,他认为这对新诗的发展是不利的。可以说,沈从文在小说和散文方面的成就掩盖了其他方面的成就,这也很正常。我们更多时候是将他作为一个小说家来看待。但他做很多文学批评,以及关心文学现状,跟他的职业有关,如果没有职业,他可能就是小说家。

深圳商报《文化广场》:可以请您谈一下写作沈从文的前半生跟后半生的过程中有何感觉差异吗?

张新颖:当然,前半生和后半生的写法是一样的,写作感觉则不一样。从写作者的角度来讲,沈从文的后半生比较压抑,基本上是一个很压抑的调子,写到后来,我都不想写下去了。可是前半生不一样,经历很丰富,色彩层次很多,不是一个调子,有高兴,有难过,空间也不断转换。而后半生就只有一个空间,在北京的一个屋子里。人格的成长有阶段性,文学的成熟有阶段性,思想也有阶段性,每个阶段会面临不同问题,接触不同的人,沈从文的后半生基本接触不了什么人,人家都不跟他来往。简言之,整个前半生有很多丰富的东西,所以,写前半生我会更愉快一点,虽然抗战以后他的思想已经开始进入苦恼状态。

深圳商报《文化广场》:沈从文自上世纪八十年代因夏志清的《中国现代小说史》而广为人知,成为中国现代文学史的一座重要高峰,而您从《沈从文的后半生》写到《沈从文的前半生》,将沈从文研究再推进一个高度。如今对您个人而言,“沈从文”又意味着什么?

张新颖:我从沈从文那里学到很多东西,别人可能认为我研究沈从文是有多么辛苦,其实不是这样的。我多年来研究沈从文,是一件很高兴的事情,关于沈从文还有很多空间可以研究探讨。我认为一个研究者之于研究对象不仅仅是付出的关系,其实还可以从里面吸收到很多营养。