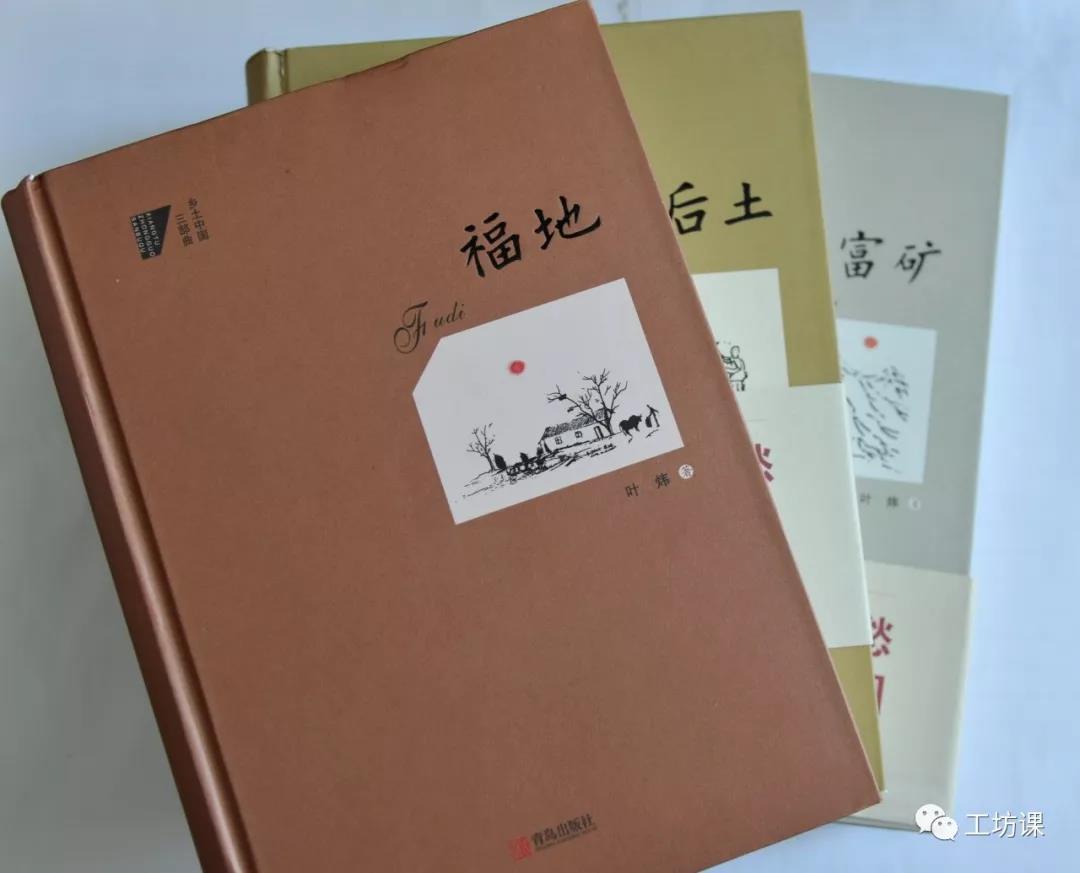

读懂中国人的乡愁,认识巨变中的中国 ——专访“乡土中国三部曲”作者叶炜

记者:叶炜老师,您的长篇小说《福地》刚刚获得了第十二届山东省精神文明建设“文艺精品工程”优秀作品奖,请您简要介绍一下《福地》这篇长篇小说大致的故事脉络。

叶炜:这部小说前后写了五年,写的比较辛苦,它的故事在“乡土中国三部曲”里面比较精彩,故事比较好看。整个故事主要是老万这样一个家族叙事,把这个家族放在我们山亭西集老家的村庄来写,这个家族里面主要人物有“老万”和他四个子女“福禄寿喜”(万福、万禄、万寿、万喜),以及他的第三代“春夏秋冬”(万春、万夏、万秋、万冬),通过一些故事把他们的命运串联起来。这个故事涉及中国百年的近现代史,包括民国、抗战的一些事件,还有淮海战役,建国以后的一系列历史事件,比如三年的自然灾害、反右派运动,包括文化大革命以及我们建国以后的,尤其是改革开放这一阶段,也浓墨重彩地写了很多。总体来说它就是以一个家族的叙事来反映我们中国的百年变迁,这就是整个故事的大致的脉络。

叶炜乡土中国三部曲《福地》《富矿》《后土》

记者:在作品当中,有很多关于我们枣庄地区以及枣庄周边地区的史实,包括临城大劫案、中兴公司等等,您是怎样设想的?通过这种小说的方式来书写家乡,这种创作的缘由是不是源于对故乡的这种眷恋和回望?

叶炜:你说的很好,基本上是这样的一个想法,这个故事是虚构的故事,但这个故事的背景涉及到的一些历史事件全都是真实的,而且全都是发生在枣庄,鲁南地区,也包括苏北,比如涉及到的台儿庄大战、淮海战役等,把徐州周边也包括进去了,但主要还是在鲁南,尤其是枣庄发生的一些事情。为此,我查阅了大量资料。另外这个村庄的一些变迁,像我所在的我的家乡刘庄的一些故事,我听老人们讲过的一些故事也在里面。总体来说这些故事是虚构的,但是故事发生的背景都是真实的,历史事件是真实的,包括这个故事所涉及的一些物理环境和地理位置,这可以在我的老家得到一一的印证。我们村庄北边的小龙河,南边的马鞍山,东边的果园,西边的田野,这些基本上地理位置都可以得到验证。我在老家生活了二十多年,大学毕业大学以后才来到徐州工作,对老家一直非常留恋,有一种挥之不去的乡土情怀。也一直想找到一种自己比较擅长的方式来对家乡进行致敬,我又比较喜欢写小说,而且我觉得小说这种方式,虽然它的故事是虚构的,但是他传播的范围很广泛,他比我们其他的方式,写学术论文或其他的方式要传播得更好。当然现在广泛传播的还有一种就是影视,影视的传播更为广泛有效。现在也有一些影视公司在和我联系,想把“乡土中国三部曲”拍成电视剧。这是后话,暂且不提。我的一个初衷就是通过“乡土中国三部曲”的写作来反映鲁南,包括以枣庄为主的历史的变迁,它表面上看写的是我家乡的事情,其实它也反映了整个乡土中国的变迁。

记者:在您的作品当中,有一个非常好的意象,就是位于麻庄村口的那棵老槐树,当时是怎么想起设置“老槐树”这一意象的?

叶炜:这个“老槐树”的文学意象它起到的作用有很多。第一个,它是北方农村的常见的一种树木,因为在每个村庄,像咱们枣庄地区,几乎每一个村子里面都有老槐树,村头也好,村子里面也好,很常见。所以,我们都把它看成是村庄的一个象征物。这是一个考虑。第二个,《福地》的故事是反映一百多年的历史的进程,它需要一个视角,一个全知全能的视角,而“老槐树”的视角就很符合,因为它在麻庄生长了五百年,这个村庄五百年里发生的事情,它都知道,“老槐树”能上知天文,下知地理,预测未来,回望历史,当然了它还能跟一些不同的角色进行对话,它和人可以对话,和鬼魂可以对话,和动物可以对话,这个视角是全知全能的,类似于一个神灵的视角。另外在这个故事里面,“老槐树”和“老万”是一体的,“老万”是一个人,“老槐树”是一个神,他俩是一体的两面。用“老槐树”来叙述“老万”这个家族的故事,能够让读者认同感比较强,接受感比较强。另外,“老槐树”视角也是我精心思考了很长时间才找到的一个叙事视角,因为这个故事,如果用其中任何一个人物来叙述都是受局限的。这部作品比较得意的地方有三个,第一个就是故事,我觉的还是比较好看的;第二个就是这个小说的结构,它采用的是“天干地支”的结构;另外最满意的一个,就是我找到了“老槐树”这个视角,“老槐树”的叙事视角贯穿整部作品的始终。

记者:“老万”这个人物形象,您对他作何评价?

叶炜:老万就是“万仁义”。他其实有一个真实的人物原型,但不在我们村,真实的人物原型是山亭区的抗战时期的一个开明的士绅,叫“万春圃”。这是有史实可查的。“万春圃”在抗战时支持共产党,他站在我们这一边,他起来闹革命,而且他后来把自己的武装也合并到我们革命队伍当中来,这个人物形象来源主要是他,另外我们村也有一个具备“万寿”和“万仁义”特征的人物,所以这里等于是这两个人物的合二为一。人物形象是这样的,但是他的故事肯定不是“万春圃”的故事,这个故事是完全靠我虚构出来的,从“老万”身上我们能看到我们的故乡的一些开明的大地主,或者这样一个阶层、阶级。对于一个群体在历史长河当中的认知,我们需要一个漫长感知的过程,这个其实也是我比较费考量的一个形象,因为在我们的习惯当中,对地主的理解一般都是反面的,地主没有好的,“坏地主”嘛,“坏地主”也符合我们的正常认识。但是我查阅史料发现,在我们山亭区,在我们抱犊崮地区,的确有一些抗战的开明的士绅这种形象。我就在思考既然存在这种事实,那我们就可以设置这样一个人物,这样一个文学的形象。这种文学形象也是比较少见的,因为一提到地主,就是恶霸,恶霸地主强抢民女,这种形象比较多。那么“万仁义”在《福地》当中,当然他也有自己很坏的地方,比方说他也做出一些坏事,但总体上他是一个革命的、开明的人物,在重大的历史关头,是一个大节不亏的一个人物。对于这个形象我还是比较满意的,这也受到了文学界的一些认同。

记者:其实“万仁义”这个形象呀,可能用那句话说就是,来源于生活又高于生活的。“乡土中国三部曲”尤其是《福地》中,有很多的女性的人物形象的设置,是基于什么样的考虑,包括女性命运的安排?

叶炜:三部曲尤其是《福地》,对中国农村妇女形象关注比较多,也是我用力比较多的一个方面,因为我觉得咱们中国的农村里面最苦的一个群体就是女性。她们本身承担着一些无论说是家庭的责任也好,对社会、国家各方面的责任承担的苦难也好,是比较多的,但凡历史上发生一些比较极端的事件,最痛苦的往往是她们,可能首当其冲受到影响。我们平时说妇女能顶半边天,在农村可能不止这样,尤其是联系到当下,在农村里面,一些留守妇女、留守老人,她们肩上的担子是比较重的。从整个中国近百年的历史进程来看,中国的妇女也是这样,她们承担的责任比较大,受到的苦难也比较多,对我们整个国家的建设也起到了非常巨大的作用。

记者:那您心目中的乡土中国是什么样的?

叶炜:首先,物质生活很丰富,不愁吃不愁穿,所谓的小康要实现,这是一个要素;第二个,就是农民的精神面貌很好,精神生活很丰富,就是农民精神很充实,没有空虚感,没有一些不好的风俗、习惯,比如赌博这些不良的行为;另外一个是要有信仰,有自己的信仰,有信仰的人不会成为一个很坏的人,他不会成为一个极端的坏人,因为有信仰就有所敬畏,畏惧,这样的话他不会去干坏事。当然这不仅是中国农民的问题,也是整个中国的问题,我们国家提出的“人民有信仰,国家有力量”,这一点整个国家层面都需要去找。要找到我们的信仰,尤其对农村来讲,一个村庄的人们有信仰,有自己的信仰,他就有敬畏感,他的精神面貌就不会太差。我心目当中的乡土中国,就是物质、精神、信仰三个方面都得到很好的发展。

《福地》能够获得奖励和家乡给予我的很大的支持分不开,尤其是山亭区委,还有宣传部门给我提供了很多资料。在这部小说的创作过程,给我提供了许多去采风的机会,体验生活的机会,更主要的是他们在这个作品的创作期间,给我的鼓励非常大,所以让我在创作这部作品的时候没有什么后顾之忧,能拿出五年的时间来做这件事情。为了回报家乡的支持,我的下一部作品也正在创作当中,仍旧是书写家乡的一部作品,延续的是乡土中国的思路,继续往下写。我的一个初步的规划,还是以一个三部曲的形式来呈现,这个三部曲,要书写的是“转型中国三部曲”,由“乡土中国”到“转型中国”。就是写到年轻一代的,从农村走出去的一些年轻人,在走向城市的过程中,他的一些精神的改变,一些思想的改变,书写“转型中国”。目前正在写第一部,已经基本完结。希望大家能够继续关注我的创作,我也会在我的创作中继续努力表现家乡,以此来向家乡致敬,希望大家能够像关注“乡土中国三部曲”一样关注“转型中国三部曲”。