听流沙河说文解字 87岁高龄流沙河新作 《字看我一生》引发“训诂热”

87岁高龄的学者流沙河在家中书房(资料图片)

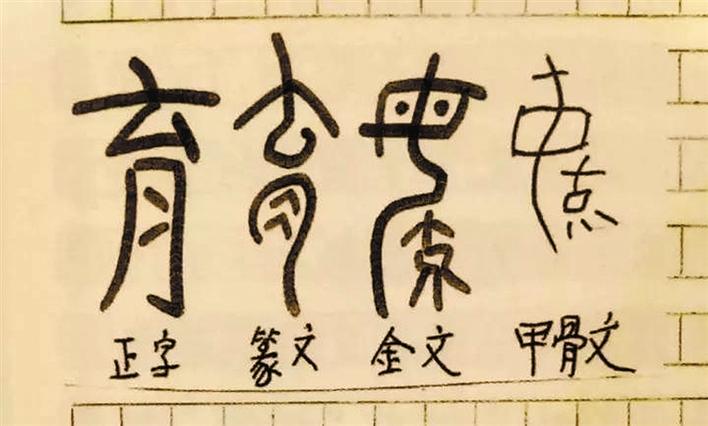

书中分别从篆文、金文、甲骨文、正字解读“育”字的演变。(资料图片)

《字看我一生》 流沙河 著中华书局2017年8月

《白鱼解字(稿本)》 流沙河 著新星出版社2017年6月

《正体字回家》 流沙河 著新星出版社2016年4月

《流沙河讲诗经》 流沙河 著四川文艺出版社2017年7月

中国传统文化延绵数千年,而汉字无疑是其中重要载体和传播媒介。近年来,传统文化价值的挖掘越来越受重视,汉字的研究作品也越发受关注。然而一个不可忽视的事实是,在简体字推行以及计算机普及的浪潮中,一些年轻人出现“提笔忘字”的现象,而汉字背后蕴含的深远文化也被渐渐遗忘。

令人欣喜的是,在苍茫熹微处,有一位文化老人以羸弱之躯躬身伏在“说文解字”的故纸堆里,细细研究和揭示汉字的演变和要义。他就是著名诗人、学者流沙河老先生。他善于破译文字密码,对古代文化生活颇有研究,对文字的解读可成一家之言,被读者亲切地称为“文字侦探”。

近年来,流沙河老先生出版了《白鱼解字》《正体字回家》等相关书籍,在国内引发训诂热。最近,现年87岁高龄的老先生新作《字看我一生》由中华书局出版。它是老先生的手写稿影印本,也是他手写稿的封笔之作。该书自面世以来,以独特性和趣味性,以及深厚的内涵受到读者广泛关注。记者翻阅该书看到,全书共109篇,以100年前去世的“李三三”的自述口吻展开,以他从孕育到出生、成长,从清代传统大家族的生活见闻到一生历练学府、官场的回忆和感受,把读者带入历史的时光隧道,文学色彩浓厚,读之令人兴致盎然。

此外,本书还独具匠心。记者看到,每页手稿中穿插2至3组汉字解读释义,从简化正字到繁体正字,再到篆文、金文、甲骨文,在叙事解读间让读者对汉字的历史一目了然。而老先生的手写字体,显示出中国书法的古朴美感。对于此书出版的意义,老先生在接受深圳商报记者独家采访时表示,他一直为简体字或造成“文化断层”而忧虑,而该书的写作初衷是推广文字常识,并让读者对文字学增加好感,以助民族文化的传承。令人钦佩和敬重的是,老先生为推广传统文化,已经在成都图书馆坚持讲学近十年。如此高龄却能坚持讲学,可见老先生一贯为人为文品质之贵重。

记者注意到,《字看我一生》不仅是文字学著述,还囊括文学、民俗学、音韵学、历史学等学科内容。中国解析汉字的人很多,一般来说有三个流派,一是学院派,如复旦大学的裘锡圭先生;还有民俗角度的一派;另外就是通俗派。该书编辑、中华书局上海分公司总经理余佐赞对记者表示,流沙河老先生解说汉字,则主要从民俗等角度入手,书中展现许多民俗场景,可帮助读者从汉字起源去解释先民的生活状况,以及民风民俗。

值得注意的是,流沙河老先生解说汉字并不只是自我爱好,而是建立在一定学术基础之上。余佐赞告诉记者,老先生一直非常尊崇许慎及其《说文解字》,但因为甲骨文是最近一百多年才发现的,许慎当年没有机会看到甲骨文,所以在新的文献帮助下,现在对文字有了更多更新的解读,并纠正了个别《说文解字》的错误。

对于该书出版的意义,余佐赞认为,它一方面可以让读者更加关心汉字的起源和发展情况,从中学习古文字知识,同时也可以让读者了解中华文化中那些渐渐失传的东西,从而探寻中华文化的文脉。“沙河老先生不管是写诗歌还是解说汉字,都是给无力者坚强,让迷路者回家。”余佐赞说。

1、我只想尽力推广文字常识

深圳商报《文化广场》:在《正体字回家》之后,您又以手稿影印版的方式出版《字看我一生》。为何选择这种方式出版?手写对于理解汉字有何意义?

流沙河:因为解释古文字的结构,必须用正体字才说得清楚,不能用简体。加之现有的某些字是被“动了手脚”的,只是没引人注意罢了。比如“吴”字,本字是吳,就是“娱乐”的“娱”,是偏头唱歌的象形,应该从口从夨(读音zé,表示倾侧),写成“口天吴”就讲不通了,所以必须用手稿影印。此类例子还很多,就是现有的规范字体细微之处与正体字本字不同了。另有一层用意,就是我的钢笔字或许还有书法意味。不是说我字写得多么好,但它规矩,还有一种风格,或能献给读者。

深圳商报《文化广场》:《字看我一生》中的“李三三”,和您一样从少年到壮年经历了各种快乐与痛苦,收获与磨难,最后以“快乐平庸”诠释世道沧桑后的人生感悟。“快乐平庸”是否也是您的人生哲学?

流沙河:李三三是故事中的人,是编出来的,虽然他有一般性,像许多人一样,一生经历了种种悲欢离合,但他并不影射任何人,包括我。这四个字是李三三的总结,不是我的夫子自道。

深圳商报《文化广场》:您希望这本书给读者带来什么?

流沙河:我想尽力推广文字常识,仅此而已。如果读者读了这本书,因对书中故事有了兴趣,而顺便认得几个字,对文字学添了一点好感,这对传承本民族的文化有好处。

2、我对屈原其人略有微词

深圳商报《文化广场》:您平日深居简出,还患有咽炎,讲话有些吃力,却不顾年事已高,每月到成都市图书馆讲学,并坚持了近十年。是什么原因让您坚持了如此长时间?

流沙河:第一是本人对这些古人的诗很有兴趣,讲起来很过瘾,在为听众服务的同时,自己也很快活。第二是我深知此事对我有益。我担心自己记忆力长时间不用趋于衰退,这每月一次的备课和讲座,实际上给了我极好的锻炼机会,调用记忆仓库,检验自己的逻辑思维和口语表达能力,所以我乐此不疲。第三,这也是服务嘛,传播推广传统文化。

深圳商报《文化广场》:《楚辞》是继《诗经》之后的又一诗歌高峰,其中还有大量的民俗因子。您亦喜欢民俗,有没有想过讲《楚辞》呢?为什么?

流沙河:我不打算讲《楚辞》。在我看来,《楚辞》和《诗经》差异极大,完全是两种东西。《诗经》源头是民歌,侧重反映社会现实;而《楚辞》源头是个人创作,更侧重个体的内心表现。“辞”和“诗”是两个概念,各有各的源流,互不继承。

我对《诗经》更为重视,更注意其中的二南十三风大小雅。我给眉山的三苏祠写过一副对联:“文映三光,诗承二雅;迹行万里,誉播千秋”,这是我对三苏诗文的赞美,也表达了一种理解,就是说他们的作品主要是从“二雅”继承下来的。

我对屈原其人略有微词,觉得他不该把本国朝廷政争上升到那样的高度。他的《离骚》,就是“牢骚”,有一种认为别人一无是处的抱怨,和自己绝对正确的矜骄,让我不能百分之百认同。

《诗经》是黄河流域文化的产物,《楚辞》是长江流域文化的产物,二者的差别甚至可能上溯到种族差异的原因。所以从文化根源上说,《楚辞》和《诗经》是不同质的文学。

当然,从汉代以后,《楚辞》和《诗经》同时影响了汉民族的文化,共同促成了后来唐诗的高峰,但毕竟不同源。我对《楚辞》研究得不够,应该让有研究心得的老师来讲。

3、我深知自己永远是少数派

深圳商报《文化广场》:简体字已经普及多年,在您看来,简体字的继续推行,是否会造成当下文化和古代文化的断代?网络语境下,许多年轻人提笔忘字,甚至对于正体字的阅读都有障碍。您对于回归正体字是否有信心?在推动正体字回归上,有何建议?

流沙河:实际上已经造成了古今文化的断裂,这不利于文化的传承。我深知要恢复正体字是很难的,谈不上什么信心;但如果我们在讲解正体字的时候,把它存在的理由讲清楚,让学生更容易记忆,也能明白汉字的文化内涵,这就是很有意义的一件事。

至于具体的做法,我有这样的建议:第一步,让古史、古典文学、古代典籍有关的研究文章和刊物,恢复使用正体字,其他的地方不妨维持现状;第二步,如有可能,将正体字的应用范围扩大到政府公文和报刊、教科书,让它们和社会上的简体字同时存在,概括地说,就是“正式场合使用正体字,社会生活使用简体字”,双轨并行,各适其需。在小范围内恢复正体字,我很有信心;大范围推广,我没有信心。我深知自己永远是少数。

深圳商报《文化广场》:传统的文字学应该如何渗透在现代教育中?

流沙河:小学阶段就可以加一些古文字学知识,用它来解释一些常用的、浅显的汉字。如鸟、象、马这样的整体象形字,和牛、羊这样的局部象形字,还有大、中、小、高、进这样的象意字,都是可以讲得很有趣的。比如这个“进”,正体字是“進”,是“从辵、从隹”。从辵表示它与行走有关,从隹也是从鸟。这个“進”绝好地说明了先民造字的智慧。世间一切动物,只有鸟飞不能后退,只能前进,其他走兽游鱼昆虫的行走,都是可进可退,所以就用鸟飞表示“前进”。这样有趣的讲解,我相信学生一定会很感兴趣的。

4、白话文不用在课堂上“教”

深圳商报《文化广场》:有人说,现代先进的语言学是照抄欧美,拼音文字系统和语法,其对中国文化之传承、弘扬,造成了损害。您怎么看?还有人认为,目前教育存在的一个问题是“课本迷信”,以课本实施教学的根本缺陷是支离破碎。您是否认为应该淡化教材,转而让孩子系统研读关乎中国文化基本精神的古今典籍经典?在国文教育方面,您有何建议或意见?

流沙河:我认为,在语法、语词的研究上,参考、学习拉丁文字系统(如英文德文法文)是有好处的。它们对汉语词性的分类,在语法上对造句一般格式的总结,还有分句和复句的分析,都是有道理的。尤其是造长句来完成准确与复杂的表达,汉语在这些方面是有所欠缺的,应该向它们学习。上世纪五十年代初,吕叔湘、朱德熙两位先生曾在全国大报上连载《语法修辞讲话》,我是认真学习了的,对我帮助很大。我看不能完全否定这些东西。欧美现代语言学可参照,宜活学。

“课本迷信”、“语文学习支离破碎”的问题,确实存在,而且问题严重。我主张小学语文白话文为主,要精炼有趣,再加些韵文,利于娃娃诵唱,就更好。但也要接触文言文,从小学高年级开始,就要有几首浅显的唐诗宋词,几篇古文,如《桃花源记》《五柳先生传》《师说》《原道》《卖柑者言》《大铁椎传》这类浅显的篇章。小学生熟读,背诵,熟悉诗律文法,培养文言语感,能挂上口。

进入初中,就可以系统地进入国文经典。我读初中时,国文老师不用课本,就是自选范文自编教材,从《古文观止》上面选了许多文章,最深的有《左传》和《国语》的,也有长文章,还有议论文,我们背诵下来,终身受益。进入高中,全是文言,《诗经》《楚辞》、汉魏乐府以下都来,作文也必须文言。

白话文不用教,不必在课堂上花那么多时间去讲。因为在日常生活中、社会交流中,包括很多流行读本、现代文学作品,接触它的机会是大量的、普遍的,初高中阶段的学生,完全可以用课外阅读来解决白话文的学习。当然,中学语文教学,现代白话文漂亮的也必须选入课本,让学生欣赏,但也用不着细讲。

5、在训诂中发现被忽视的注释

深圳商报《文化广场》:您重读《诗经》,其中有陈子展的《国风选译》《雅颂选译》,余冠英的《诗经选》和高亨的《诗经今注》,朱熹的《诗集传》,还有《毛诗序》等。哪个版本您比较满意?为什么?在诗经研究方面,对于这些文献的研究,您有没有研读次序之分?

流沙河:除了你说的这些版本,还有许多古人著作,我都用心读过,仍感匮乏。陈子展先生的《国风选译》《雅颂选译》,较其他版本更加全面,搜罗了很多重要材料,显得很“笨”,但更可靠。

前贤的卓见,我虚心听取,再一一比较。不过,我对《诗经》的研究,主要依据《十三经注疏》。虽然用起来很吃力,特别是上面那些双行夹注文字,字号太小,我要用高倍放大的凸透镜,在页面上逐句移动,才能看清楚。《十三经注疏》给我带来了意想不到的好处。比如对于《陈风·泽陂》这首诗中反复出现的深深忧伤,过去总以为写失恋,以忧伤属男,或以属女,总嫌牵强。我从《十三经注疏》的夹注中,发现了一条被忽略了的注释:陈国有同姓不婚的规矩,再结合诗中反复出现的“彼泽之陂,有蒲与荷”、“彼泽之陂,有蒲与蕳”、“彼泽之陂,有蒲菡萏”,实是暗示恋爱中的男女二人生活在同一姓氏里,不被双方家人容纳。这就很好地解释了诗人在表达相思时为什么那么悲伤,“涕泗滂沱”。他们二人这么久的恋爱,从景物描写可知有整整一个夏天的荷塘约会,终因不合规矩,只有分手,所以男子非常伤心。若是找不到这一条注疏,我是永远读不懂的。

6、文字中可见古人生活方式

深圳商报《文化广场》:您专注训诂,研究汉字这么多年,有没有您比较喜欢的几个汉字?哪几个汉字在解字的时候让您最快活、最有体悟?为什么?

流沙河:我可以说说“尺、咫、臣、等、类”这五个字。根据我的研究,“尺”是象形字。你握右拳,用力伸开拇指和食指间的虎口,卡量桌面,其间距离通常五寸左右。今之五寸就是周制一“尺”的长度。尺字正象卡量之形,尺古音qiǎ。

“咫”就是女子伸开虎口卡量的长度。单看这个只,也是个象形字,象的是女子的短肥手指,卡量长四寸,合周尺八寸。咫比尺更短,周制八寸为咫。

许慎对“臣”字的解释是“事君也。象屈服之形。”而甲骨文的臣字就是一只眼睛 ,眼球凸出,本义就是注目照看。君主事多管不过来了,就叫一个帮手去照看事务,这就是臣。所以它只表示助手之义,没有“屈服之形”,许慎的解释是把后世的君臣关系附会到先民造字上了。

“等”字是从竹从寺,竹,竹简也,而“寺”这个字,东汉以后才被用于庙宇,此前都是政府部门,比如秦汉政府机构都有“五寺”——大理寺、太常寺、光禄寺、太仆寺、鸿胪寺,这就说明了等字本义的来源。办公用的竹简,统一规格,是等长的,引出等同一义。由于竹简很多,堆在那里,等候领去写用,又引出等待的意思。而这些竹简又同一规格,外形完全一样,又引出等等的意思。

“類”字一定要用这个正体字,从犬頪声,因为犬科动物的分類是最明显的,所以从犬以表明种類的概念,许慎说是“种類相似,唯犬爲甚”。简化字类,米大,就不通了。

这些生动的例子告诉我们:文字学研究,可以让我们知道先民造字时的心态、思考,还能从中窥见上古时期我们祖先的生活方式、习俗,是兼有科学性和人文研究价值的学问,而简化字完全不管这些东西,就是不讲道理。所以,正体字的消失会导致民族文化的断代,绝非危言耸听,莫嫌老朽开倒车吧。