从寻找少校到追溯先生——邓康延的文化之旅

邓康延

邓康延是媒体人,也是学者,他的文化之旅是一趟发现之旅,他一路走来,不停地寻找,不断地收获。从挖掘老照片到寻找少校,从发现老课本,再到追溯先生、名媛……他常常为之感奋和忧伤,也用自己的寻找和发现感动着许多人。

邓康延筹建的先生博物馆刚刚在成都大邑县安仁镇开馆,这座中国唯一的博物馆小镇又多了一家独具特色的博物馆,邓康延又多了一个头衔——先生博物馆馆长。从平面到影像到三维立体空间,邓康延要将先生定格重塑。近日,邓康延接受深圳商报记者专访,回顾和解读了自己发现先生、重塑先生之旅。

源起《文化广场》

深圳商报《文化广场》:您大学读的是地质专业,后改行从事平面媒体工作,而由平面改转向影视等立体文化更是大转型。那么您认为这一转变的起点在哪里?

邓康延:我只是持续做了我想做又能做的一件事。我1992年南下深圳,前后发表过一些诗歌散文,次年受邀出任《深圳青年》编辑部主任,后来又担任策划总监,统稿全刊编辑业务。大概是1996年,当时的深圳商报《文化广场》主编胡洪侠从东门找到一本老照片,他忽发奇想要让我来配文,在《文化广场》上连载,一时广受欢迎,因而持续了约两年,1998年结集成《老照片新观察》出版。

此前,我在深圳图书馆买到一本明川著的《丰子恺漫画演绎》,为图配文,对我大受启发。在图片中发现文字,在文字中引索图片,相映成趣,这比较符合我的性情和语言风格。

深圳商报《文化广场》:从编辑部主任、策划总监到杂志主编,您的人生道路实现了一次跨越,达到了一个高度,结果您却作出另外一种选择。是什么事情触动您,使您决心去拍纪录片?

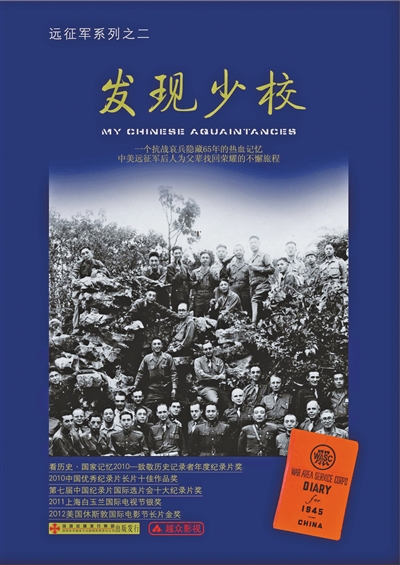

邓康延:2004年春日的一个黄昏,我签完当期《凤凰周刊》,招待几位在云南搞田野调查的朋友,他们说起远征军老兵的悲壮,我当即起身碰杯道:在老兵走前,要留下他们的影像。我常有置换感,我若早活几十年,也会是他们。纪录片留下这批老人的身影,比白纸黑字更有力量。但社领导不同意我去。我说这个纪录片我拍定了,不行我就辞职。社领导觉得我这种激情难得,给了我半年创作假,保留主编职位和待遇。就这样,我与一帮朋友去云南腾冲拍远征军。我们的思路和道路常有分歧,加上缺乏资金,一月后我又回去办刊物。大家又磨了两年,总算磨出第一部《寻找少校》。我们一心要把片子做给还活着的老人。片子拍竣时,凤凰播了,央视也播了。

深圳商报《文化广场》:从平面媒体到影像作品,从寻找少校到追溯先生,这一路走来,虽然艰辛但过程精彩。看似偶然,实则必然,这个必然的结果可能就是因为您对文化的热爱和执著追求的精神。

邓康延:看起来是我在走路,实际上一路都有人推着我走。2008年拍《发现少校》,我们陪92岁的赵振英老人去拍腾冲国殇墓园。赵老不让搀扶登上山顶,告诉战友来看他们了,含泪唱起军歌,镜头这面我们也泪湿衣襟。那天下午,我去了腾冲玉石市场杜老伯开的店,我几次问过他远征军的故事。那次随口问他有没有老书,他说:邓老师你运气好,我刚收到一箱书。拿出几十本民国时期的书籍杂志,我兴奋地扛到招待所,先挑出薄的翻翻,那是三本民国时期的老课本,一抹夕阳温煦地打在这几本书上。我一边翻老课本,一边念。我突然一个激灵,觉得有什么大事要发生。这是远征军给我的馈赠啊,两年后《老课本新阅读》出版。

“先生”撑起半壁江山

深圳商报《文化广场》:《老课本新阅读》好像是《深圳商报》首发的?

邓康延:我还在腾冲的时候,深圳商报《文化广场》约我写专栏,我一口答应。我说我找到了一座富矿,咋挖掘还没想好。回到深圳,我把老课本上的图片复印下来开始查资料、配文字、写专栏,几期下来反响强烈,《读者》《读库》都来约稿,《读者》先是转载《深圳商报》,后来也发原创。接着一些报刊报道、凤凰卫视文化大观园、央视读书节目采访,就这样,老课本热了。

深圳商报《文化广场》:那三本老课本之后,据说您四处淘书,又淘到了上千本民国老课本。您对这些老课本有一个什么样的总体印象?它们与先生系列有何关联?

邓康延:那以后我每到一地首先想到的是淘书,北京、广州、西安、深圳等地。我收集了各类民国老课本逾千册,商务印书馆、中华书局、世界书局、儿童书局等。而编写者有蔡元培、胡适、张元济、晏阳初、夏丏尊、叶圣陶、陶行知、丰子恺、王云五等。我曾应邀做过多次先生和老课本演讲,题目就叫“最近的春秋”,我认为那个时期堪比诸子百家的战国春秋。

深圳商报《文化广场》:从撰写《老课本新阅读》到拍摄《先生》,从纸质到影像、从平面到立体,这其中又有什么精彩故事?

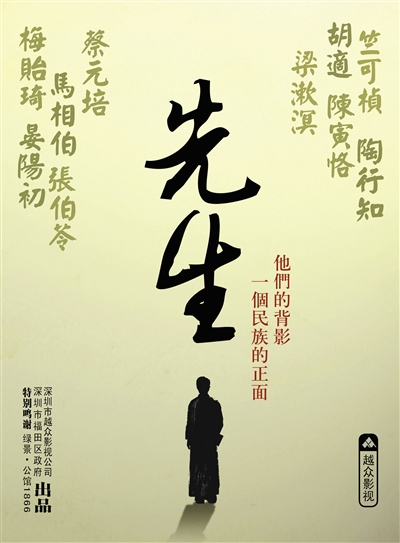

邓康延:拍摄文化名人一直是我的夙愿。有一天我心里突然冒出“先生”俩字,顿觉这两个字就能撑起片子的半壁江山。时间、金钱和人力都有限,在商量先拍哪些先生时,线上线下众说纷纭,有上百人可选,争执不下。有一天我忽然想到,就从最靠近教育的先生拍起,我要为当下的教育立镜一面,呼喊十声。第一季是:蔡元培、胡适、马相伯、张伯苓、梅贻琦、竺可桢、晏阳初、陶行知、梁漱溟、陈寅恪,前六位都是大学校长,后三位是推行平民教育和乡村教育者,最后一位陈寅恪是历史学家,教授中的教授。后面我们又拍了十位先生:于右任、王云五、司徒雷登、鲁迅、林语堂、梁实秋、傅斯年、钱穆、张季鸾、丰子恺。

深圳商报《文化广场》:您又多了一个头衔——先生博物馆馆长,它又是如何创建的?从《深圳青年》到《凤凰周刊》,从寻找少校到发现先生,您的文化之旅是一段不断发现的旅程,也是一段无法定格和不断重塑的旅程,先生博物馆算不算这趟旅程的总结?

邓康延:成都大邑县安仁古镇已经被打造成博物馆之镇。今年5月,西部华侨城和陕西文旅集团邀请我创建既吻合博物馆镇又贴近民国街的博物馆,起先是“民国教育博物馆”,后更名为“先生博物馆”。历经合作方的半年辛劳,我一倾多年的收藏,博物馆已于10月1日开馆,坐落于一座民国式两层楼小院。博物馆以20集《先生》为骨架,辅以老杂志、老课本。共建四个展室:先生客厅、杂志展馆、学童课堂和美育教室。除文图展板、实物展柜、著作手迹、人物雕塑外,一大特色就是布有环幕电影,和多块点播视频,播放《先生》《远去的金陵背影》等纪录片和《老课本讲故事》动画片。

先生博物馆算是我这一趟文化之旅的一个节点吧。从十多年前拍摄远征军始,冥冥中我得到了太多的馈赠。我希望能够更多地回报故土故人。