杨大辛:古文化街牌坊名称出自他的构思

杨大辛 1925年生于天津,早期从事文艺创作,经营书店。1978年后主编《天津文史资料选辑》,出版了《周学熙与北洋实业》《武术大师霍元甲》《艺海飘萍录》等史料。著有《津门古今杂谭》《乡情漫笔》等。

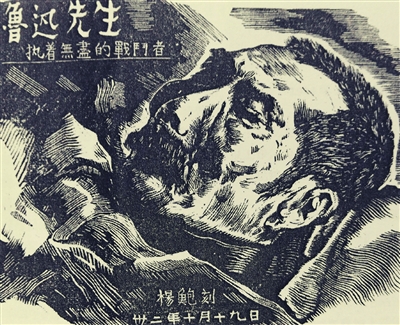

杨大辛木刻作品

印 象

他编纂的天津文史资料至今仍是研究者必备参考

不久前,见到刚刚完成全国政协文史馆“讲述中国”口述史音像库录制的杨大辛老人,他丝毫没有大病初愈的疲惫感,除腿脚略有不便外,听力、视力、记忆力都是超常的。那一刻,阳光透过树阴,洒在书房,听主人公谈古论今,风轻云淡,心情畅快。

“我就是名爱岗敬业的文史工作者,不是什么家;多谈些事业有关的,少谈些个人的不公遭遇;对当前文史界的不良现象,不过多评论,不当‘教师爷’。”接受访问前,杨老先立下“约法三章”。近些年来,老人很少参加社会活动,偶尔写上几篇文章,更像是在和老友们问好叙家常。然而,大家却没有,更无法忘记他。作为天津地方文史研究领域曾经的“掌门人”,由他编纂的文史资料,早已成为今日研究的必备参考。

1996年,北京首次召开“华北沦陷区文学暨专著《沦陷时期北京文学八年》学术座谈会”,他以上世纪40年代沦陷区老作家代表的身份应邀与会。2015年,天津市文史研究馆与天津美术学院联手举办了“铁蹄下的青春──杨大辛与1943年京津木刻展”,集中展现了杨老的木刻作品。今年,市文史研究馆馆员著述系列又整理出版了他从1942年至今的部分杂文,取名《碎思录》。

年过九旬,对于个人荣辱早已淡然,但只要涉及地方文脉传承和文物保护,杨大辛依旧会倾力而为。在接受采访时,他对当前老城区的保护、西沽及龚望旧居仍念念不忘:“要留下天津发展的历史印记,做好乡贤文化的保护,从面到点都很重要!”一路走来,何以处世?老人曾为笔者写下这样的赠言:“守持一个读书人的风骨而心安理得。”这也正是杨大辛老人内心一辈子的坚守。

创作小说与木刻作品真实地描摹现实生活

谈及成长岁月,“家境贫,磨难多”是留给杨大辛最深刻的印象。

祖籍武清县,由于家道中落,父亲弃农进城做工,母亲是广东籍贫民。1925年,杨大辛出生在“特一区”三义庄,按家族谱系取名“永福”,寄托的是父母对生活最朴素的愿望。但天不遂人愿,8岁那年,一周之内,他的妹妹与母亲先后病故,四口之家就此天人永隔。

“孩子,我不能给你再找个后妈,不能让你受委屈,就咱爷儿俩过吧!我尽力供你读书,你要为爸爸争气!”杨大辛至今仍清晰地记得父亲对他说的这番话。

从那时起,杨大辛发奋读书,各科成绩名列前茅,尤其对国文和美术产生了浓厚兴趣。11岁,他已在儿童刊物上发表作品。正要考中学,“七七事变”爆发,当年的7月29日,在日军炮火的狂轰滥炸中,一颗炮弹险些击中杨大辛。“虽然只是头部被擦伤,但我第一次有了国家危亡之感。”父亲匆忙带着他到法租界避难,为不失学,只能报考了一所私立商业职业学校。

未来何去何从?杨大辛不得不提早做出抉择。“一条路是考大学,这无疑会加重家里的经济负担;另一条路是进入商界,我又极不情愿。最后我选择朝着自己的梦想──从事文化艺术事业而努力。”

打定主意,杨大辛开始广泛搜罗阅读中外名著,练习写作,每周日还到位于今天红桥区严翰林胡同的美术馆学习,接触了木刻艺术,结识了李平凡、金力吾、李培昌(左建)等有相同爱好的青年朋友。他们有感于鲁迅先生提倡的木刻是“大众革命的武器”之宗旨,纷纷投入创作。

不知是天赋使然,还是心中积蓄的爱国热情爆发,十六七岁的杨大辛在华北木刻界崭露头角。1943年1月,他专门收集了京津两地19名青年的知名作品108幅,在天津青年会分会所举办了为期三天的木刻展。

“当时我已在小报当编辑,在各地刊物上发表小说、杂文和木刻作品,担起养家糊口的重任。搞木刻展竟被无孔不入的日本特务盯上,报社迫于压力,只得把我辞退。”

穷人的孩子早当家,刚满18周岁的杨大辛开始靠写作投稿谋生,陆续发表了短篇小说《火灶上》《跳会》《罪与罚》《大莲》《潮湿的角落》《老爸爸的手札》等,中篇小说《生活在底层里》,长篇小说《生之回归线》,他还加入了华北作家协会,在沦陷区文学青年中颇有影响。他的小说如同他的木刻作品一样,多以反映劳动人民的苦难境遇为题材,揭露社会阴暗面。正如《沦陷时期北京文学八年》一书中所评价,作者在生活积累和文学技巧上虽尚不成熟,但“坚持真实地描写现实生活的意图,还是十分明显的”。

与友集资开办知识书店亲历开国大典激动时刻

少年得志,才华横溢,让本就不安分的青春别生枝节。“这个年纪谁不憧憬着外面的世界啊。”由于醉心于普罗(无产阶级)文学,开始有人不断窥探杨大辛的动向,令其十分厌烦。直到抗战胜利后,他方知这些原来都是日本特务所为,自己曾就职的《每月科学》社全体人员也于1944年遭突击逮捕。

鸟儿想冲破牢笼,命运却不可自拔。“对我来说,虽然在国内与这场风险擦肩而过,结果却又进入了虎穴。”杨大辛唏嘘不已。

正当此时,经友人介绍,远在日本大阪的《华文每日》聘用他为编辑。“我没多想,就是想如鲁迅先生那样漂泊海外,丰富人生阅历。”于是,1943年12月27日,还不到19岁的杨大辛来到日本。“物资匮乏,老百姓对法西斯统治敢怒不敢言,日军已穷途末路。”

“第二天又有特务来找我,看来自己也是声名在外了。”正在懊悔不该来日本之际,杨大辛从进步留学生那里接触了斯诺的《西行漫记》。在书中,他终于看到了希望:共产党、八路军、解放区,毛泽东、朱德、周恩来。顿时自己的人生亦觉有了曙光,坚定了必须马上回国的决心。

“我回国时又被视为有收集情报之嫌。周旋近三个月,才于1945年3月回津。”劫后余生,国家也迎来了抗战胜利。“这一年,我恰好20岁,有感于过往经历,自号‘大辛’,沿用至今。”

因已明确投身革命的志向,1945年底他与朋友集资开办知识书店,寓意“知识就是力量”,代理北平中外出版社(经理及工作人员多是中共地下党员)的发行业务,销售进步书籍。他还参加了党的外围组织“天津文化人联合会”,书店成为《文联》周刊总销售处。1946年2月,依托书店又创办《鲁迅文艺》月刊,很是畅销。他重操旧业收集木刻作品,编辑成《木刻新选》,一同发行。后来“文联”被迫停止活动,相关进步刊物也停止出版,杨大辛只能向友人李克简、王希贤求援,书店才得以继续经营。

“我对李克简是共产党员的身份早已心照不宣。我们有共同语言,书店成了地下党领导的文化事业。”杨大辛利用书店成功掩护了我党活动,在斗智斗勇中,几次险些被捕。1949年年初,杨大辛受命接收《益世报》的印刷设备、办公用具及厂房。9月,他又与李秉谦(读者书店经理)到北京列席“全国新华书店出版工作会议”,正好目睹了开国大典。

当听到毛泽东主席以其凝重而洪亮的声音庄严宣布:“中华人民共和国中央人民政府今天成立了!”新中国第一面五星红旗在《义勇军进行曲》的旋律中冉冉升起时,列队站在天安门广场人群中的杨大辛,早已抑制不住心情的激动,千言万语化作幸福的泪水。

1949年10月18日,出版工作会议闭幕前夕,毛主席在颐年堂接见与会代表。全场掌声雷动,主席与大家一一握手,陆定一同志向主席介绍杨大辛与李秉谦时特意指出:“天津地下党过去在白区开办的两家书店,他们做了许多工作。”时光荏苒,这件事已成为老人“人生最美好的忆念,终生难忘”。回津后,他正式向组织提出,申请加入中国共产党。

1951年年初,杨大辛结束了书店经理生涯,正准备去《天津日报》社履新时,却被上级告知,因情况有变,自己要被派往市政府任职。由此,阴差阳错,弃文从政。

直到1978年,杨大辛重新回到文化战线。此时,天津市政协刚恢复正常工作,他被分配至文史办公室,负责文史资料的编辑整理和研究工作。站在新的历史起点,他百感交集地写下一首绝句:“春风秋雨五十年,愧无建树两鬓斑。岁月峥嵘人长寿,犹有雄心续新篇。”

精选细编《天津文史资料选辑》务求史实有据 力戒囫囵吞枣

文史资料工作是周恩来总理于1959年亲自倡导的,号召60岁以上的政协委员记录下自己的“三亲”(亲历、亲见、亲闻)史料,作为对社会的贡献。周总理与大家这样说:“戊戌以来是中国社会变动极大的时期,有关这个时期的历史资料要从各方面记载下来。在座的都经历过四个朝代:清朝、北洋军阀政府、国民党政府和新中国。新中国成立以前的史料很值得收集。时间过得很快,开国至今已经10年了,如果不抓紧,有些史料就收集不了。”“我们要把自己所掌握的历史遗产贡献出来。”此后,全国各级政协组织相继成立了专门机构,全国政协为此编辑了《文史资料选辑》。

由于天津在中国近现代史上的特殊地位,征集文史资料有着得天独厚的优势。杨大辛审读库存文稿,发现“有近1000万字的史料”。然而,百废待兴间,如何看待这批资料的价值,是否可出版,却存争议。“以前,我们只负责征集,供稿给全国政协,自己不出版。”杨大辛认为,这批史料是一笔宝贵的财富,其中不乏有价值的上乘之作。因此,当全国政协文史办公室主任董一博关于“率由旧章”的意见传来后,他一马当先,老马奋蹄,开始着手进行史料的出版和整理工作。

虽是为他人编稿,杨大辛却将此视为“我的青春回归”。功夫不负有心人。1978年12月,《天津文史资料选辑》(第一辑)问世。虽然是“内部发行”,但5000册图书很快销售一空。1979年,杨大辛一鼓作气,连续出版四辑,之后每年皆如此,一批高质量的独家史料,如《周学熙与北洋实业》《天津“八大家”》《天津便衣队暴动》《驱逐溥仪出宫始末》《庚子沦陷后的天津》《武术大师霍元甲》《青帮在天津的流传》,以及杜建时的《从接收天津到垮台》、曹禺的《回忆在天津开始的戏剧生活》、马三立的《艺海飘萍录》、曾国珍的《中国魔术纵横谈》,先后出现在《天津文史资料选辑》上。他还率先冲破对历史人物的认知樊篱,整理刊登张伯苓、卢木斋、李叔同等人的传记史料,备受全国文史界关注,很多刊物纷纷转载。南开大学一位教授看到张伯苓史料时激动地说:“暖了知识分子的心!”

快马加鞭不懈怠,杨大辛又开始谋划如何从“内部发行”走向公开出版。1980年,他在参加全国政协召开的第三次全国文史工作会议期间,向相关领导反映了这个问题,得到答复:“公开发行还是内部发行,可以根据具体情况来决定。”回到天津,杨大辛将此事向时任市政协副主席朱子强汇报,随即决定:天津文史资料可以面向社会公开发行。由此,不仅带动了全国其他省市政协文史资料的公开发行,还将天津的文史资料传播到海外,广受好评。

纵写历史 横陈当代深入探索历史文化名城的价值

杨大辛对文史资料的抢救整理,为天津乃至全国文史研究所做出的贡献是承前启后的。同一时期,他还应邀主编了《北洋政府总统与总理》《列强在中国的租界》《日本军国主义侵华人物》等文史书籍十余部,弥补了诸多空白。兼任市地方志编修委员会副主任,主编首部《天津简志》(180万字)及《近代天津图志》。从编史到修志,他对天津历史的认知更加完整全面。

“史志同源,都是历史学科家族的一员,区分主要是体例结构与记述方法的不同。”在研究古今方志学的基础上,他将修志的方法简单概括为:“纵写历史,横陈当代,横排纵写,立体交叉。”要做到“纵不断线,横不缺项”,必须要深化志书的思想内涵,实现思想性、科学性和资料性的有机统一。

2015年,他在《津门古今杂谭》自序中这样写道:“余于本职工作之余,应报刊编辑之邀,不时写点闲杂文章,说古道今,感世抒怀,持续多年而乐此不疲。集腋成裘,曾先后结集《津沽絮语》《津门往事杂录》《沽水余沫》与《乡情漫笔》诸册,约七八十万言。”再算上他刚刚出版的《碎思录》,恰好近百万言。

杨大辛有自己的原则:写史言之有物,有理有据,不简单抄袭旧报稗闻;议论观点鲜明,高屋建瓴,不拾人牙慧人云亦云。

置于天津文物保护的大视角之下,杨大辛的建设性和前瞻性更加凸显。天津是1986年国务院公布的第二批历史文化名城,而他在1985年的《一个富于历史情趣的设想》中就提出天津应借鉴西方国家设立“保护区”的整体保护理念:“可否把天后宫及宫北、宫南大街划为‘文物保护区’而恢复其历史风貌呢?”这一设想契合后来我国法定的“历史文化街区”,如今已成现实。文章发表后不久,市政府将宫北、宫南大街改建为古文化街,长期以来困扰天后宫的保护问题也得到了解决。

“‘津门故里’与‘沽上艺苑’这两座牌坊的名称,也是出于我的构思,经市领导同志认可而确定的。”杨大辛在欣慰的同时,也有遗憾:“名称上,其实还是保留老地名更能体现历史。”

历史文化名城与名人故居的关系,重物还是重人?至今仍被热议。对此,杨大辛在十多年前的《名人故居的困惑》中曾提出:“名城──名人──故居,三者形成链接……试问,作为名人的故居是人文概念,还是建筑概念?可能二者兼备,但故居的内涵应该主要体现于前者而不是后者。”寥寥数语,切中要害。文物与建筑,后者是载体,不能本末倒置。正如我国著名文物学家谢辰生先生曾举的一个例子,瞎子阿炳生前过的是乞丐般的生活,他的故居十分简陋,但不能因为地方破旧而抹杀其历史价值。