费孝通:中国最后的士大夫

在二十世纪的人文学者中,几乎无人能像他那样把学问做到浅近而平易;无人能像他那样将“学人话语”化为“经世致用”的行动;而且无人能以一生的心力,像他那样孜孜不懈地追求并且实现着“富民”理想。这个人,就是费孝通先生。12年前的今天,费孝通先生逝世,今天,让我们一起来回望下他的一生。

为救社会,弃医从文

出生于教育世家的费孝通读中学时就表现出良好的文学天赋。随着中国革命的影响和对社会的了解,他的革命热情日趋高涨起来。后来大革命的失败使费孝通意识到,历史的发展可以决定个人的命运,个人无法与之抗衡。当看到许多朋友被捕时,费孝通想:做人只要能洁身自好、于人有益就是了。怀着这种“于人有益”的理想,他放弃了自己的文学梦,决定学医,救死扶伤。

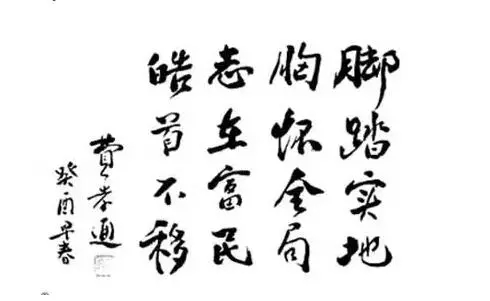

▲ 费孝通自己写的一首诗,也是对他一生的精辟总结。

1928年,费孝通到东吴大学医学预科学习。在两年的学习训练中,作为学生会秘书的费孝通不仅埋头读书,还积极关注国家大事,组织、参与社会活动。“五卅”运动爆发后,费孝通跟大家一起上街游行。后来学校医务室的校医与一个学生发生口角,并动手打了这个学生。在处理过程中,学校偏袒校医,学生们不满,于是开会声讨、罢课抗议,事情被闹得沸沸扬扬。校方要开除带头闹事的学生,费孝通虽然是其中之一,但大多数老师认为他品学兼优,所以免于开除,被勒令转学。最终一些同学还是被开除了,这些不公平、不合理的事情刺激着费孝通的良知。“该不该学医?学医能不能成为自己一生安身立命之所在?”费孝通不得不去想这些问题。

▲ 年轻时的费孝通

他认为“人的病痛不仅来自身体,来自社会的病痛更加重要。”他决心用社会科学去疗治社会的疾病。为此,他放弃了曾经追求的协和医学院,毅然选择了燕京大学。费孝通后来由燕京大学考入了清华大学的研究生,毕业后又应导师史禄国的邀请去英国攻读博士学位,并有幸成为世界人类学大师马林诺夫斯基的关门弟子。

《江村经济》问世

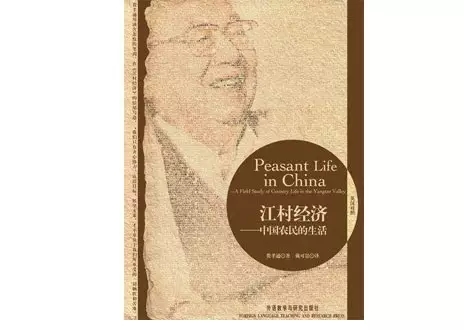

▲ 费孝通著作《江村经济》

“它让我们注意的并不是一个小小的微不足道的部落,而是世界上一个最伟大的国家。”1936年秋天,费孝通登上“白公爵”号邮轮从上海赴英留学,从师现代应用人类学奠基人之一的马林诺斯基教授。漫长孤寂的旅程,使他有时间把在开弦弓村的所见所闻,整理并汇集成册。就在这时,费孝通认定:这一生的目标是了解中国的社会,依靠自己观察的最可靠的资料进行科学研究,去治疗来自社会的病痛。

1938年,费孝通在伦敦经济政治学院完成了他的博士论文《江村经济》,英文名就叫《中国农民的生活》。马林诺斯基教授在序言中评价:我敢预言,费孝通博士的这本书将是人类学实地调查和理论发展上的一个里程碑。它让我们注意的并不是一个小小的微不足道的部落,而是世界上一个最伟大的国家。

《江村经济》很快成为欧洲人类学学生的必读参考书。费孝通步入世界人类学著名学者行列,1981年,获得英国皇家人类学会授予的人类学界的最高奖──赫胥黎奖。邱泽奇说:一个普通的中国村子的故事,之所以能获得如此高的评价,原因是,传统的人类学或文化人类学把人与人、民族与民族区别为文明与野蛮,以研究所谓“野蛮”、“未开化”之民为己任。费孝通把人类学的研究对象从“异域”转向了“本土”,从“原始文化”转向了“经济生活”。

费孝通的生死爱情

《江村经济》成为经典著作流传于世,而与此有关的一段爱情却留在思念里,它只存在于老人的梦中,这一梦就是70年。在这70年里,老人自述常常“半夜来梦”,“情义”二字成了压在他心中最重的一块石。

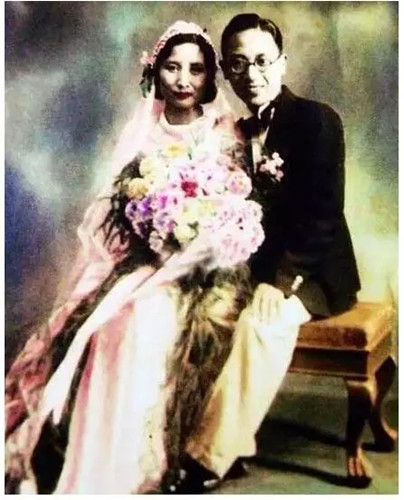

▲ 费孝通和前妻王同惠的结婚照。

24岁那年,费孝通开始了他的爱情,与王同惠在燕京大学社会学系的聚会上相识。

数十年后费孝通写道:“1934年至1935年,在她发现我‘不平常’之后,也就是我们两人从各不相让、不怕争论的同学关系逐步进入了穿梭往来、红门立雪、认同知己、合作翻译的亲密关系。穿梭往来和红门立雪是指我每逢休闲时刻,老是骑车到未名湖畔姐妹楼南的女生宿舍去找她相叙,即使在下雪天也愿意在女生宿舍的红色门前不觉寒冷地等候她。她每逢假日就带了作业来清华园我的工作室和我作伴。这时候我独占着清华生物楼二楼东边的实验室作为我个人的工作室,特别幽静,可供我们边工作边谈笑。有时一起去清华园附近的圆明园废墟或颐和园遨游。回想起来,这确是我一生中难得的一段心情最平服,工作最舒畅,生活最优裕,学业最有劲的时期。”

费孝通习惯于调查式文稿的简练文笔,而对于王同惠,他的文字却如诗般多情。但是,与其他热恋中的男女不同,费孝通和王同惠是理智的,他们并没有让夏花一般绚烂的爱情成为羁绊,阻碍事业的发展。

他们共同署名翻译了英文著作《社会变迁》和法文著作《甘肃土人的婚姻》。语言功底深厚的王同惠在合作翻译中给费孝通补习了第二外国语法文,同时,她提议他们合写一篇著作。这个提议令费孝通怦然心动,但竟注定了至为惨痛的人生悲剧。

1935年夏,费孝通和王同惠在未名湖畔举行了简朴婚礼。9月,他们应广西省政府之邀赴大瑶山调研。王同惠当时为三年级学生,费孝通则已在清华研究院毕业并考取公费留学,其后就要远赴英国。

前方的路途变幻莫测,而一路上,他们幸福着,激动着。他们在心里偷偷约定,此行的目的不仅是完成一篇调查报告,更是让开花不久的爱情牢牢扎根。

考察进行到12月26日,正在深山中跋涉的他们迷了路,而向导也不见了踪影。慌乱中,费孝通误中瑶人设下的捕兽陷阱,双腿被兽夹牢牢夹住动弹不得。在营救未果的情况下,王同惠独自下山求援。然而天妒良缘,在半山处,一场突如其来的山洪暴发,7天后,王同惠的遗体漂浮在湍急的山涧中。那天,他们刚好成婚108天。

王同惠葬于梧州。墓碑在动乱中流落于当地一所学校,被一位有心人花心思保存下来。费孝通上世纪80年代复出后,墓碑才得以复立。1988年12月,与爱人分别53年后,已是78岁高龄的费孝通谒同惠碑,睹碑思人,慨叹“心殇难复愈,人天隔几许”,告慰爱人的在天之灵。

1938年,费孝通从英国学成回国。1939年,他在昆明与从印尼回来的孟吟结婚。第二年有了一个女儿。仍难忘怀前妻的费孝通给女儿取名费宗惠,昵称“小惠”。

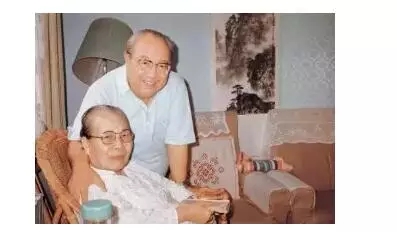

▲ 费孝通和妻子孟吟

孟吟是他的哥哥费振东给他介绍的。自两人结婚,至1994年孟吟逝世,两人一起度过了半个多世纪的岁月流光。在这半个多世纪的岁月里,有二十多年是非常痛苦的,这段时期就是费孝通从1957年的著名“右派”熬到改革开放的漫长时光。在那个丈夫被打成右派妻子往往迅速跟丈夫离婚的年代,孟吟对费孝通不离不弃。五十五载风雨春秋,费孝通与夫人孟吟甘苦与共,相濡以沫。

有人戏称费孝通长得像“弥勒佛”,费得知后如孩童般大笑:“弥勒佛好嘛!心胸开阔,大肚能容。”没有人知道,对于士大夫这个称谓他如何思量。但是出于一个士大夫的本性,他仍执拗地实现着他“治大国如烹小鲜”的决心。

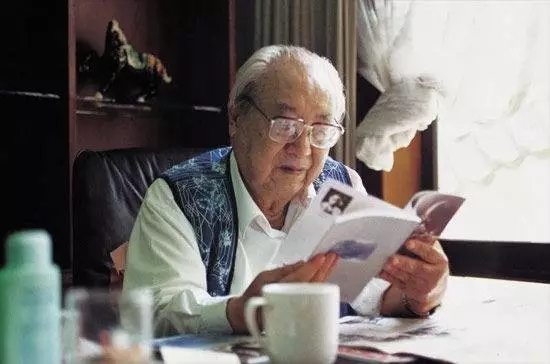

▲ 费孝通一生爱读书

他生命的大部分时间埋头治学,晚年则进入到了国家权力的中枢,先后官至全国人大副委员长、全国政协副主席,实现了一个士大夫的终极梦想———学而优则仕;与此同时,他也拥有中国传统士大夫最明显的性格特质———重情、坚韧。作为一个社会学者,他著作等身,开创了中国的社会学研究;作为一个政府高官,他尝试着把自己的学术理论用于治国。这两者之间,究竟哪一个才是他心仪的角色?至今他没有告诉人们答案。

费孝通用自己时间不算长的为仕经历,重复着中国数千年来士大夫的信条:“为士者,不仅为谋求职业,更贵在职业上尽其行道守义的更高精神。”由此他传递出的是一条朴素的信息:当官的人与老百姓相比,应当具有较高的社会理想,负有更崇高的社会使命。