民国时期大学中文系课程的制定与实践(1938-1948)

近代以来,随着科举制度退出历史舞台,西方教育体制逐步取代中国传统教育方式,大学承担起科学与文化的教育职能,开展专业的教学和研究课程,培养现代知识人才。大学课程科目繁多,由各校自行制定,呈现出不同的办学特色,但有时不免显得紊乱。南京国民政府成立后,于1929年公布了新的《大学组织法》和《大学规程》,整顿教务,统一标准,强化对大学教育的管理。教育部先后于1938年、1944年和1948年召开大学课程会议,结合各方专家的建议和各地院校的实践反馈,来修订大学课程科目表。课程制定与文学教育形成了有趣的互动,各方专家积极参与讨论,展现出不同的学术思路和教学旨趣,推动了学科的发展。

一 、 共同必修课与教育性质的不同看法

1938年9月,教育部召开第一次大学课程会议,统筹规划大学课程,拟定各院系科目表,并要求各院校整齐划一地执行。教育部提出规定统一标准、注重基本训练、突出精要课程三项原则,其目的“不仅在于提高一般大学课程之水准,且期与国家文化及建设之政策相吻合”[1]。之后,教育部公布了《文理法三学院共同必修科目表》和《农工商学院共同必修科目表》,又于次年8月公布《文理法农工商各学院分系必修及选修科目表》,要求各地院校按照部定科目表进行教学。

教育部推行共同必修科目表,注重学生的基本训练,认为分系不宜过早,大学一二年级以共同必修课为主,先培养学术基础,再进入专门训练,避免过分专业化带来偏枯之弊。文学院的共同必修科目包括国文、外国文、中国通史、西洋通史、论理学、哲学概论、科学概论、数学及自然科学(数学、物理、化学、生物学、生理学、地质学任选一种)、社会科学(社会学、政治学、经济学任选一种)。自然,党义、体育及军训,均为必修科目,但不计学分[2]。

针对共同必修课,各专家围绕通才教育与专才训练的问题提出意见。1941年,受高等教育司吴俊升约请,朱自清作《论大学共同必修科目》,以清华大学共同必修科目表为例,分析其利弊得失,并针对当前教育现状提出建议。大学教育有基本训练和专门训练之分,文理法师范各学院偏重基本训练,工农商各学院则偏向专门训练。朱自清站在文化教育的立场,指出共同必修科目应注重基本训练,大学生要有广阔而坚实的知识基础,专门训练不宜太早,否则缺乏基础知识,其结果只是囫囵吞枣[3]。朱光潜谈及共同必修课的不足之处,认为注重基本训练,仅得其貌似,而注重精要科目,又与事实相距甚远。现行课程的弊端在于科目繁多而年限短促,部定大学一二年级必修课与高中课程多有重复,既花费时间,又难以提起学生兴趣。如此状况,要么充实高中课程,使之担负起基本训练的任务;要么废高中,添设大学预科,将共同必修科目纳入预科[4]。季羡林于1946年从德国回到上海,关于共同必修课,他也认为除了外国文和社会科学,其余课程对文学系学生并无学习的必要,不知为何还要冠以必修。如国文、历史两门与中学课程不会有多大差异,不用再花费一年时间学习;而自然科学对文学院学生来说,除了掌握一些常识外,亦无他用。大一共同必修科目,“这只能浪费学生的时间,缩短学生学习专门知识技能的期限”[5]。

在共同必修课中,大一国文与中文系课程的关系最为密切,也是讨论最激烈的科目。1940年,大学用书编辑委员会专设大一国文编选会,魏建功为召集人,联合朱自清、黎锦熙、伍俶傥、卢前和王焕镳,一同商议大学国文选目。1942年,编选会从“了解、发表、欣赏、修养”四个教学目的出发,希望选文可助学生实现“养成阅读古今专科书籍之能力;能作通顺而无不合文法之文字;能欣赏本国古今文学之代表作品;培养高尚人格,发挥民族精神,并养成爱国家、爱民族、爱人类之观念”等目标。选文标准拟定有三:“酌量避免与中学重复;生人不录;时代后排,文体后分,四部不论。”[6]此标准显然有可商榷之处,也造成了选目“重古薄今”的弊病。

国文选目公布后,便引来各方关注。据朱光潜统计,若以时代分,周秦两汉共三十篇(占全部二分之一),魏晋南北朝共十三篇,唐宋明共十七篇(内有诗五篇);若以类别分,经十二篇,子七篇,史十六篇,此外集部杂著二篇,序四篇(已列史者不计),词赋(连铭在内)五篇,奏疏(连对策在内)三篇,书牍二篇,杂记三篇,墓表一篇,总共六十篇。朱光潜对此选目颇为不满,“大学国文不是中国学术思想,也还不能算是中国文学,他主要地是一种语文训练。”朱光潜从自身学习和写作经验谈起,认为最使他受益的不是经子骚赋,而是史传和唐宋的散文,但选目中唐宋以后的文章选得太少。他把大学国文看作一种语文训练,不该只灌输学术思想与文史知识,教材须精当,不宜深奥,且有法度可循,使学生读着就能受用。他还提议将写作视为本课程的主要目标,可从两条路径入手,一是立本,重视基础;二是示范,从文章规模、法度、技巧诸方面,精选范文。此外,选目应重视近代文,唐宋之后的代表作过少,且没有一篇白话文作品也是不合理的[7]。

关于大学国文的性质,魏建功、朱自清的看法与朱光潜不同。魏建功认为,“大学国文内容方面也是中国学术思想,也是中国文学,而形式方面主要的是语文训练”[8]。大学国文不仅培养学生的“能”,还要重视“知”,选文应兼顾内容与形式,不仅有助语文训练,还要使学生通过文学名著,更深切地了解本国文化。朱自清也提到,“大学国文不但是一种语文训练,而且是一种文化训练……所谓文化训练就是使学生对于物,对于我,对于今,对于古,更能明达”[9]。要想使训练有效,就应有所侧重,重今以现代文化为主,全选语体文;重古以古典文学为主,集中于历代文学经典。这实际上就引出了文学古今之争的话题。

大学国文选目公布后,其复古倾向便招致各界批评。魏建功辩解道,“选目中无一篇白话文就足以构成‘复古’的嫌疑,似乎逻辑上说不过去”[10]。文言与白话虽有显著分别,但不该以此作为文化取向的标准,大学国文教材不应在古今时代不同的工具表现上争执。但从实际情况上看,大学国文全选文言,不选白话,确实不适用于现时教学。陈觉玄提到“(选目)应用一年以来,讲者学者两方俱感痛苦,不能不略抒所见”[11]。朱自清在被扣上“复古”帽子后,也深感痛苦,他辩解说,中学国文以周秦两汉文为主,大学教材为了连贯,不致脱节,所以重古[12]。但这一说法显然有些牵强,罗常培就当面和朱自清说,“选目有复古倾向,下学年暂不试行”[13] 。杨振声也表达了不满,“大一国文的目的,不应单是帮助学生读古书,更重要的是养成他们中每一个人都有善用文字的能力”[14]。古文不能让学生精确而恰当地表达社会科学和自然科学的内容,不适合学生习作,所以他坚决主张新文学进入大学课堂。

实际上,朱自清和魏建功也认为选目有继续修订的必要,并在之后的教育实践中加深了对大学国文教育的认识。1944年,《大学国文选目》正式出版,教育部要求各大学一律遵用。部颁大学国文用书出版前,教材多由各校学者自行编写,如西南联大就由杨振声、朱自清、闻一多组成大一国文编纂委员会,商定国文用书。大学用书公布后,各大学教材逐渐趋于统一。不过,徐中玉谈到当时几所大学并没有遵用,一部分原因是不愿意采用别人编选的本子,但更主要的是“由于部定本在实地教学上不但多困难,而且也很少效果”[15]。

二、中文系课程的讨论与修订

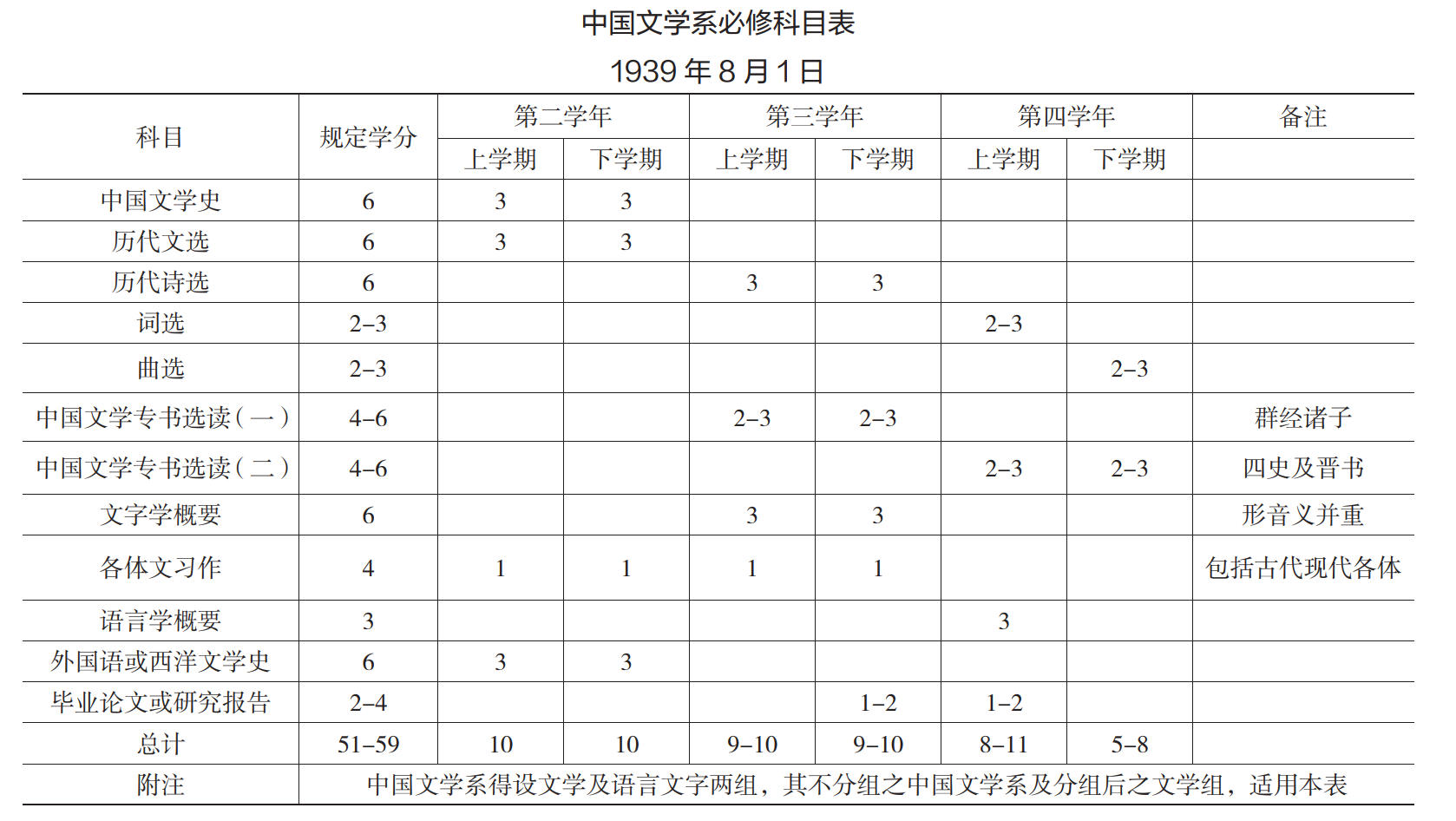

课程制定是学科教育的重要环节,关乎教学的质量和成败。何为必修?何为选修?都需要经过学理的探讨和科学的考量。1938年,中文系课程草案由朱自清和罗常培拟定,再由教育部送请各校专家学者签署意见,根据大学课程会议的讨论结果,教育部颁布了中国文学系必修、选修科目表。

选修科目表包括中国哲学史(6)、西洋哲学史(6)、中国近世史(4)、文学概论(3-4)、中国地理(6)、训诂学(2-3)、古声韵学(3)、中国文法研究(3)、佛典翻译文学(3)、小说戏剧选读(3)、文学批评(4)、传记研究(3)、中国修辞研究(3)、现代中国文学讨论及习作(2)、诗史(3)、小说史(3)、戏剧史(3)、应用文(3)、西洋文学史(6)、外国语(6)[16]。科目表颁布后,各院校专家学者对此展开了激烈论争。

首先是关于中文系分组的问题。

朱光潜认为“大学本科中国文学系不必分组,文学与语文科目宜并设,学此可兼修亦可侧重”[17]。各国学术自有其背景和传统,现制中文课程参照西方观念,倡导文学独立,将中国文学史、文选、诗选、词选、曲选等作为主要课程,这些科目多属集部,与中国传统治学方式迥异。文学在西方较为独立,但在中国,文学不能脱离经史子。 “经史子为吾国文化学术之源,文学之士均于此源头吸取一瓢一勺发挥为诗文。”朱光潜强调中国传统的治学方法,先穷经明义理,次则历史与周秦诸子,再旁及集部。程千帆同样认为“四部之籍,非文学一史所得而详”[18],应恢复“国学概论”,使学生通晓四部源流,具备应有常识。而关于语言文字学,朱光潜认为中西方传统有所不同,西方重在援引实例,推求语言变迁规律,中国则偏重古籍。古之学者对经史子极为娴熟,然现制课程对经史子一概抹杀,徒设“古文字学研究”“古音研究”“训诂学”等。不读古籍,初学者难以入门,应讲授《说文》《尔雅》《广韵》等书,简要通识形声义知识,再辅之以近代语文科学的方法。

朱自清解释分设文学和语文两组的原因在于,中国语言文字学近二十年来突飞猛进,应训练人才适应此新兴专业,且已有大学取得了成效。语言文字科目虽未尽妥善,但其目标在于两组兼筹并顾,使学生融会贯通,不致偏废。而朱光潜所言经史子集并重的意见,虽有其历史背景和传统,但如今时代不同,经学已然不为单独门类,分别归入哲学、史学和文学,其内涵也发生了巨大变化。朱光潜坚持以国学为主,遵循中国传统治学之道;朱自清则秉持文学发展观,结合现状,批评性地继承传统学问理念。二人在中文系课程讨论中,表现出对治学传统和文学教育的不同看法。

罗常培虽为科目表草拟人之一,但课表公布后,他发现语言文字组的课程设置与原有意见相差甚远。一是科目的性质、内容、范围模棱两可,文学组、语文组以及师范国文系都设置了语言文字学,各分系对此课程的要求不同,却都设置为3学分;再如语文组的“古音研究”为必修4学分,文学组又有“古声韵学”选修3学分,科目分野不清,易让人疑惑。二是各组科目之偏畸,如文学组未设置“声韵学概要”,忽视了声韵学与文学的关系。研究中国文学的人,若毫无音韵常识,根本无法通晓古近体文学[19]。

其次是关于书籍选目与学生阅读的讨论。

程千帆批评“中国专书选读”所标举的书目“轻重无当”。科目表所列群经子史,毫无别择,古人虽以经史子集区分门类,但其间既无绝对界限,亦无优劣之分,表中只有经史子,缺少集部, “此则拘虚之谬也”。且史部书籍于四史之外,单列晋书,而不列编年本末史书,也是不合理的。他提议专书选读不以群经子史分类,所选古籍不应限制,可统计各大学选书,以便确定古籍中究竟以何书最为适宜[20]。

佘贤勋也赞同“中国文学专书选读,不必限定专目,应认各校之人才而定”[21]。学问无须整齐划一,学生各有专长,因材施教,才能拓展学生所擅长的才能。汪辟疆将“中国文学专书选读”视为本系的中坚科目,而科目表中“群经诸子”和“四史及晋书”,前者失于笼统,后者轻重失当,应严格选取专书二十部,分为经传、诸子、史籍、文翰、文史评、字书六目,按目列出,以示标举[22]。朱自清也认同学生要多读专书,但古今专书太多,要想通读历代古籍名著,除非取消别的科目,但这样做显然太专固了[23]。

读写相长,其三就是关于习作问题的论争。

程千帆认为各体文习作(包括古代现代各体)有两点可商榷,一是本来之不足,二是标举之不当。按照中学课程标准,初中习语体,高中应能作浅近通顺之文言文,中文系学生专攻中国文学,应对历朝文体有所涉及,况且古代文体多为新文学人士所鄙弃,如不重视习作文言,后辈更难以欣赏古代文学。程千帆以古体习作为重,不同意把时间精力耗费在语体练习上,并质疑选修课“现代中国文学讨论与习作”附有习作,而诗词曲却没有。

朱自清则坚持开设现代文学课程,“据现在的环境和青年的修养,有创作才的学生走现代文学(白话文学)的路子,自然事半功倍”[24]。朱自清注意到外文系学生对新文学创作的贡献颇多,中文系较为复古,外文系更为开放,便于了解东西方思想,并创造今日之文学。朱自清就曾赞成有志于创作的李健吾改读外文系,而今重视语体文学习,同样是希望中文系学生在新文学创作上也有所作为。

程千帆还指出中文系的两大弊病:“不知研究与教学之非一事,目的各有所偏,而持研究之方法以事教学,一也。不知考据与词章之非一途,性质各有所重,而持考据之方法以治词章,二也。”[25]这里涉及到中文系教育在研究与创作上的问题。所谓考据重知,词章重能,考据重实证,词章重领悟。新文化运动以来,考据作为科学方法风靡一时,大学教学受其影响,着重理论实证,忽略文学创作能力。二者理应平行并重,但中文系在教学与研究上的混乱、考据与词章上的失重,造成知与能的失衡,也就无法造就通才。

各院系科目表的制定对大学教学和研究关系重大,围绕中文系科目表的论争也旨在完善中文教育课程制度,但课表颁布之际,正值抗战军兴,各院校纷纷内迁,教学秩序混乱,教育部的课程规划更难执行,许多学校因地制宜,结合当前办学条件,自行修订课程表。待大后方稳定下来后,教育部根据各地院校的教学实践,再次修订大学课程表。

三、各大学的实践与反馈

1944年8月1日,教育部召开第二次大学课程会议,修订了《大学文理法师范四学院共同必修科目表》及《分系必修选修科目表》。文学院中国文学系及师范学院国文系由汪辟疆、汪东作为召集人,另有罗根泽、伍俶傥、魏建功、卢前、陈石珍、相菊潭、戴应观、温子瑞、段天炯参与讨论,所修订的文学院中国文学系科目表如下所示:

课表中的“专书选读”书目包括,经典7部:《论语》《孟子》《周易》《尚书》《诗》《礼记》(附大戴礼)《春秋左氏传》(附《国语》《战国策》);

诸子6部:《荀子》《庄子》(附《老子》)《管子》《韩非子》《吕氏春秋》《淮南子》;

史籍6部:《太史公百三十篇》《汉书》《后汉书》《三国志》《水经注》《通鉴》;

文翰4部:《屈原赋》(附宋玉以下)《文选》 《杜诗》《韩文》;

文史评2部:《文心雕龙》(附诗品)《史通》。

选修课程包括中国哲学史(6)、外国哲学史(6)、中国文化史(3)、国学概论(6)、中国沿革地理(4)、目录学(3)、校勘实习(3)、佛典翻译文学(3)、语言学(4)、文学批评(4)、传记研究(3)、修辞学(3)、中国文学专史研究(3)、第二外国语(12)。其中中国文学专史研究包括散文史、骈文史、诗史、词史、曲史、小说史、戏剧史七科,各校可以根据本校专家情况开班,凡选读一科,即可认定为中国文学专史研究[26]。

1945年5月,教育部通令全国各大学及独立学院对于现行大学科目表,根据各自情况,详加讨论,并提出五点修订原则:注重主要科目;科目集中;学分数酌减;凡属不十分必需之科目改列为选修;选修科目亦不可太多[27]。截至1946年2月,共有40多所院校呈送了反馈意见,经整理后,再邀请专家进行商议。抗战复员伊始,大学科目表的修订工作也提上议程,各院校中文系的意见书,集中对科目和学分的设置提出建议[28]。

首先,关于新增设的“读书指导”,根据实施纲要,包括长历、疑年、纪元、史姓、室名、地理沿革、分类编号、检字、书目索引、辞书以及要籍目录等,所举书目多属工具书,偏重基础常识。汪辟疆赞同大一增设读书指导是必要的,“授以读书方法及要籍解题,俾先引起阅读兴趣,藉窥门径”[29]。丁易也认为“它是国文系入门的钥匙,引路的指针”,但内容太杂乱,未能明确读书任务,要籍目录也无法囊括本课程的全部内容,如应指导学生阅读新文艺作品,“近二十年来的中国诗歌,小说,戏剧,散文,都应该好好的慎择约选一番,编一目录(最好附上一个批评目录),使学生知所取择,不致泛滥无归”;还应阅读外国作品,明确外国文学的价值也是非常重要的[30]。

从各大学的反馈来看,西南联大认为“读书指导”不应列为必修,东北大学、桂林师范学院也主张取消此课程。贵州大学提出应以“国学概论”或“文学概论”取代之,认为“读书指导”难以囊括专门之学,或以为是浅显书籍,难以引起学生的重视。河南大学则提出应以选修中的目录学替代读书指导,因为目录学包括读书方法,如何书最应读及如何读等。

接下来便涉及目录学的讨论。汪辟疆将目录学视为“治学治文必要之工具”[31],其用途有二,一在治学涉塗,二在辨章学术。西北大学意见书提到“目录学使习者窥知国家之门径”,也提议将目录学提为必修,若仅为选修,难以全面认识中国古今之学术。正如程千帆所言:“目录之学,先儒所谓入学之门,盖即类求书,因书究学,旁及版本别择,文字从违,胥足以通古今之邮,为呫哔之助。”[32] 目录学作为中国传统学术的基础方法,是读书治学的入门之学,将目录学、国学概论列为重要课程,也是继承和发扬中国传统治学方法的表现。汪辟疆提议:“二年级增设国学概论,授以经史、诸子、文翰、源流、派别、家法及要义,俾窥四部厓略。”[33]古籍经典蕴含丰富的中国传统文化和思想,兼习国学经典,可以修身,可以治学,可以为文。中正大学也提议,“似宜列诸子概论、群经概论为必修”。

与国学方法相对应的是关于“文学批评”的看法。程千帆曾就1939年版科目表中“文学批评”提出,“考文学批评一词非吾土固有,则此不加冠词者,乃所谓西洋文学批评之原理无疑矣。”他认为科目表中西洋文学比重较多,造成中文无以自立,是为本末不揣的弊病[34]。汪辟疆也认为“文学批评”应当删去,既然有中国文学批评,则此科重复;如文学批评是介绍西方新说,亦有文学概论可连类触及[35]。但各大学的反馈意见则建议提高学习文学理论的重要性。厦门大学认为应将选修中的“文学批评”改为必修。大夏大学也主张“文学批评”为文学之重要部门,应列为必修,于三年级或四年级讲授,外文系就将其列为必修,为何中文系仅为选修。金陵大学提请增设西洋文学概论,西洋近代文艺思潮等选修科目。

近代以来,受西学思潮的影响,中国文学的治学之道也发生了巨大变化,中文系学生不可不知西方文学作品和理论批评。“文学批评”代表西方治学理念,与传统学术以目录学为基础训练的方法不同,各方希望通过学习西方理论来改革中国学术方法,朱东润认为现代学术应具备世界眼光,就算是专门研究中国学问的人,也必须了解外国的理论著述,故而主张将文学概论和中国文学批评列为必修科目[36]。

各地院校及专家学者都对部定科目表非常重视,1948年2月,教育部举行第三次大学课程会议,又修订了各院系科目表,决定精简必修科目及学分。课程设置与教学研究关系密切,对科目表的讨论依然热烈,通过学术讨论与教学实践,不断完善大学教育制度,也推动了各学科的发展。

四、大学用书的编辑与审定

除大学课程外,教材用书也是大学教育的重要环节。1940年,教育部大学用书编辑委员会召开第一次会议,共同讨论大学用书编辑计划及办法。顾毓琇谈到当前大学用书的现状,一是抗战以来,大学辗转迁徙,图书损失不可计量,大学用书急需加紧补充;二是大学教授因公共图书不能满足研究需要,且著述、稿件多散佚,应共同致力于编辑大学用书,希望在抗战结束后,能有许多合用的教材;三是大学用书应适合现时中国社会需要,当前教材多以西学著述的翻译为主,为建设国家起见,非常有必要用中文写成一套大学用书[37]。

随着会议的召开,各项工作也提上日程,委员会计划先编各学院共同必修科目用书,次编各系必修科目,再编各学系选修科目用书。为提高编辑工作的效率,依照大学学科类别分设各组讨论。由教育部征集各大学现用教材,再请特约专家五人参酌编选。文学院分组委员会中,国文有魏建功(召集人)、黎锦熙、伍俶傥、朱自清、卢前;外文有朱光潜(召集人)、梁实秋、张士一、林天兰、李儒勉[38]。大学用书的编辑方法有三种:一为采选成书,就已印行之大学用书,加以甄选,合用者继续使用并推广;二为公开登报征稿,各学院共同必修科目及各学系必修选修科目用书,都在征求之列,以收众擎易举之效;三为特约编著,约请专家编著各课用书,以求早日完成[39]。虽然教育部要求各大学必须采用部定大学用书,但实际情况并未如此,许多大学和书局另外编有各类丛书,而且部定用书中的绝大部分没能按时完成出书计划。

作为大学教材,部定大学用书在教学中扮演着重要角色。大学用书的审查标准分为两个方面,一是内容方面,教材应审慎精当,程度之深浅要合乎教学之用,取材之多寡要符合学分的要求,涉及实验和实习的科目,还应兼顾实际的指导作用。二是形式方面,应有目录,以篇章节目为次序,并在书末或章末附参考资料、研习问题或阅读书目。文体不拘文言或白话,运用外国名词时视情形需要附注外国原名,并在书末附索引及中外译名对照表[40]。

审阅程序分为初审、复审和校订三个步骤。初审由“国立编译馆”负责,再依照各科门类,由大学用书编辑委员会公推委员或专家三人进行审阅,多数认为合格的书稿则进入复审,复审合格书稿由复审委员或其他专家公推专家一人加以校订[41]。以唐圭璋《词选》为例,此书为中文系第四学年必修课教学所用,由卢前和任讷负责审查,经审核校订后,在1945年列为大学用书。

唐圭璋、卢前、任讷曾一同在吴梅门下求学,吴梅曾这样评价众弟子:“余及门中,唐生圭璋之词,卢生冀野之曲,王生驾吾之文,皆可以传世行后。得此亦足自豪矣。”[42]唐圭璋词学修养过人,由他编选《词选》自然再适合不过。

卢前在审阅意见中称赞此书参考诸名家选本,持论公允,最为可取之处在于作者于每首词后均附“注评”,“注评虽不甚详,但已能扼要,非一般选本所可及也。”任讷也同意此书作为大学用书非常适宜,不过他以为“注评”过多似不必要,“注释多,固蛇足也,批评多,亦足害事”。因各人想法观感不一,编者虽费尽苦心评释,但难免被讲授者指摘,而且学生在欣赏作品时,容易被编者的观点所赘扰或局限。唐圭璋就此回应道:“编者附评释聊以帮助学者理解而已,至于见仁见智原在教者学者,固不致因此而受障蔽也。”[43]

柳无忌、曾昭鸿合译的《英国文学史》由吴宓和范存忠校订,吴宓认为“此书浅近易读,可作英国文学史一科参考之用,译文亦力求正确,惟直译太多,有时意义不明且有伤雅洁耳”。范存忠也希望译者仔细斟酌句中字序,以求畅达。书中所译文学史术语,大体可用,但因目前国内标准未定,应酌加注释,以便读者参详[44]。

大学用书编辑委员会汇聚了国内知名的专家学者,这确保了大学用书的质量要求,使之既适用于教学,又具备较高的学术水准。“部颁大学用书”的出版,与课程标准相适应,推进了大学教材的规范化管理。国民政府的这一系列措施,维持了战时高等教育的稳定进行,在一定程度上缓解了抗战时期国内大学教材的匮乏局面,收效甚大。各方专家参与编译教材,促进学术交流与创新,为中国学术发展做出了重要贡献。

五、中文系课程的学术取向与教育理念

教育部对大学教育的课程制定与教材编选,是在政府主导下,逐步推进高等教育的规范化管理,旨在提升大学的教学和研究水平。自然,也表现出国民政府对大学的管控意图。闻一多就批评道:“大学的课程,甚至教材都要规定,这是陈立夫做了教育部长后才有的现象。这些花样引起了教授中普遍的反感。”[45]1940年,西南联大教务会议上,教授们纷纷反对大学课程整齐划一地执行,他们认为:“世界各著名大学之课程表,未有千篇一律者;即同一课程,各大学所授之内容亦未有一成不变者。惟其如此,所以能推陈出新,而学术乃可日臻进步也。”[46]但战时环境下,全国教学秩序一片混乱,教育部划定标准,邀请各方专家商讨大学课程的制定与实践,也有其必要性。黎锦熙谈道:“大学课程,本难全国划一,盖各校斟酌人地之宜,乃克举自由发展之绩也。然法令既布,但振宏纲,科目仅列名称,内容仅可伸缩,要在实施之际,确有经纶,本末始终,随宜支配。”[47]他认为教育部在统一法令时,还应当给予各大学自由发展的空间,教学内容可视各校情况自行修订。

纵观各方院校与专家学者对中文系课程的讨论,中文何为?以及如何为?都是需要回答的问题。大学兼顾通才与专才教育,既是培养高深学问的地方,也要训练学生的专业知识技能。1948年,朱自清谈到文学研究需要通才,学文学要比较中外、比较古今,还要从历史、哲学,以及社会科学各方面来了解,这是一种新的态度[48]。这里涉及到几重关系,都指向中文系教学的重要议题。中文系课程的讨论看似围绕科目的增减合并、学时长短及安排先后等问题展开,但从更深层次来看,反映出了不同的学术取向和教育理念。

首先是古与今、新与旧之间的矛盾。

在课程设置中,阅读什么书,习作什么文,往往会引出文言与白话之争的话题。中文系科目表重古薄今,引来许多人对其复古倾向的批评。丁易认为中文系的目标是“对中国旧文学的整理结算,对中国新文学的创造建设”[49]。但课程设置却完全沉陷在复古泥坑里,看不出重视中国新文艺的倾向。中文系注重传统文化教育,以学习古典文学为主,但全然以古籍为重,也不适应于当下文学发展的需要。朱自清将新文学引入大学课堂,鼓励学生习作新文学,这促进了中国现代文学学科的发展。

在各大学的意见中,大夏大学还提议添设“现代中国文学”,为必修3学分,“现代中国文学,已有甚佳之成果,吾人不能将其从中国文学中割除”[50]。不过,早期新文学课程尚未形成系统的教学,难以引起广泛关注。对新文学课程持不同意见者,如程千帆,则认为:“吾国现代文体言,所受西洋文学之影响,实远过于前代文学沾溉。故以历史眼光论之,殆属脱节。此亦由不习旧体,即无法创变新体。”[51]程千帆对现代文体抱有偏见,认为中文系应以旧体文学为重,这种保持文学发展承续性的做法,固然有其合理性,但新文学的创作是大势所趋,应在大学课程教学中给予肯定。西南联大是最积极实践新文学课程的大学,在教材编写和教学实践中,都肯定了新文学的价值。

其次是中与西之间的关系,即传统学问与现代学术之间的冲突与融合。

参与课程讨论的专家中,不少人从本土意识出发,认为中文系应继承中国传统治学理念,在专书选读上以古籍经典为重,强调目录学基础,熟悉国学概论,而不应采用西式文学教育理念。他们在中西学术之间,提倡先中学、后西学的做法,表现出文化民族主义的倾向。

近代以来,现代大学的教育体制改变了原有的教育方法,传统治学理念不断受到西学理论的挑战。据杨振声回忆,朱自清早在1928年就注意到中文系和外文系间的鸿沟,并思考新旧文学接流、中外文学交流的新途径,以便为中文系创造新前途[52]。闻一多也曾提议将中文系和外文系合并,改变中西对立,各自教学的局面[53]。五四新文化运动以来,中国文学的发展与世界文学越发紧密,中文教育在传承中国古典文学的基础上,更应具有现代的、世界的眼光,要批判性地采用旧的,有计划地介绍新的,兼收并蓄,融会贯通,更好地继承和发扬中国文学。

总而言之,中文系课程的争论都在回答这样一个问题:中文系要培养什么样的人才。大学教育包容多元,在教学理念上要兼顾通才与专才教育,在培养目标上要注重知识与技能的结合,在教学方式上也要有熔铸古今、中外之方法,这都与中文系课程的制定和实践息息相关。前辈学人对中文系教育的贡献,极大地推动了该学科的发展,他们对多项议题的讨论常读常新,需要后来人仔细体会。

注释:

[1]转引自清华大学校史编写组编:《清华大学校史稿》,第302页,中华书局1981年版。

[2]教育部编印:《教育法令汇编 第4辑》,第50页,正中书局1939年版。

[3]朱自清:《论大学共同必修科目》,《高等教育季刊》第1卷第3期,1941年9月1日。

[4][17]朱光潜:《文学院课程之检讨》,《高等教育季刊》第1卷第3期,1941年9月1日。

[5]季羡林:《论所谓大一共同必修科目》,《自由批判》第1卷第10期,1948年11月21日。

[6]魏建功:《大学一年级国文的问题》,《高等教育季刊》第2卷第3期,1942年9月31日。

[7]朱光潜:《就部颁“大学国文选目”论大学国文教材》,《高等教育季刊》第2卷第3期,1942年9月31日。

[8][10]魏建功:《答朱孟实先生论大一国文教材兼及国文教学问题》,《高等教育季刊》第2卷第3期,1942年9月31日。

[9][12]朱自清:《论大一国文选目》,《高等教育季刊》第2卷第3期,1942年9月31日。

[11]陈觉玄:《部颁〈大学国文选目〉平议》,《国文月刊》第24期,1943年10月。

[13]朱自清:《朱自清全集》第十卷,第180页,江苏教育出版社1998年版。

[14]杨振声:《新文学在大学里:大一国文习作参考文选序》,《国文月刊》第28、29、30期合刊,1944年11月。

[15]徐中玉:《关于大学一年级国文》,参见顾黄初、李杏保编《二十世纪前期中国语文教育论集》,第913页,四川教育出版社1991年版。

[16]刘英杰:《中国教育大事典1840—1949》,第600—601页,浙江教育出版社2001年版。括号中数字为课程学分,后文同。

[18][20][32][34]程会昌:《部颁中国文学系科目表平议》,《斯文》第1卷第16期,1941年5月16日。

[19]罗莘田:《部颁大学中国文学系课程中语文科目平议》,《语文》第6期,1939年。

[21]佘贤勋:《部颁中国文学系科目表商榷》,《斯文》第1卷第19期,1941年7月1日。

[22][29][31][33][35]

汪辟疆:《修订部颁中国文学系科目表意见书》,《中国文学》第1卷第3期,1944年8月。

[23][24]朱自清:《部颁大学中国文学系科目表商榷》,《高等教育季刊》第2卷第3期,1942年9月31日。

[25][51]程会昌:《论今日大学中文系教学之蔽》,《国文月刊》第16期,1942年10月16日。

[26]《大学文学院中文系必修科目表》《大学文学院中文系选修科目表》,《中国文学》第1卷第4期,1944年11月。

[27]《关于报送现行大学各学院科目表研讨意见的训令》,参见蒲芝权,伍鹏程《贵州师范大学校史资料选集一——雪涯肇基》,第153页,方志出版社2011年版。

[28][50]《各大学科目表及审查意见等有关文书》,教育部档案五-5661(4),中国第二历史档案馆藏。本节下列各大学科目表审查意见均见于此,后文不一一标注。

[30]丁易:《谈“读书指导”》,《国文月刊》第43、44期,1946年6月。

[36]朱东润:《对于大学中国文学系的一点希望》,《星期评论》第11期,1941年1月26日。

[37][38][40][41]《教育部大学用书编辑委员会会议记录》,教育部档案五-1452,中国第二历史档案馆藏。

[39]黎东方:《部定大学用书之编辑情形》,《出版界》第1卷第6、7期,1944年8月15日。

[42]王卫民编:《吴梅全集·日记卷》,第667页,河北教育出版社2002年版。

[43][44]《国立编译馆呈送大学用书编译稿件及教育部的审批意见等有关文书》,教育部档案五-1457(2),中国第二历史档案馆藏。

[45]闻一多:《八年的回忆与感想》,《闻一多全集》第二卷,第431页,湖南人民出版社1994年版。

[46]王学珍主编:《国立西南联合大学史料1 总览卷》,第17-18页,云南教育出版社1998年版。

[47]黎锦熙:《大学文学院中国文学系、师范学院国文学系科目实施纲要》,教育部档案五-12303(1),中国第二历史档案馆藏。

[48]《文学考证与批评——朱自清昨在师范学院讲》,《世界日报》,1948年2月15日。

[49]丁易:《论大学国文系》,《国文月刊》第39期,1945年11月。

[52]杨振声:《纪念朱自清先生》,《新路》第1卷第16期,1948年8月28日。

[53]闻一多:《调整大学文学院中国文学外国语文学二系机构刍议》,《国文月刊》第63期,1948年1月。