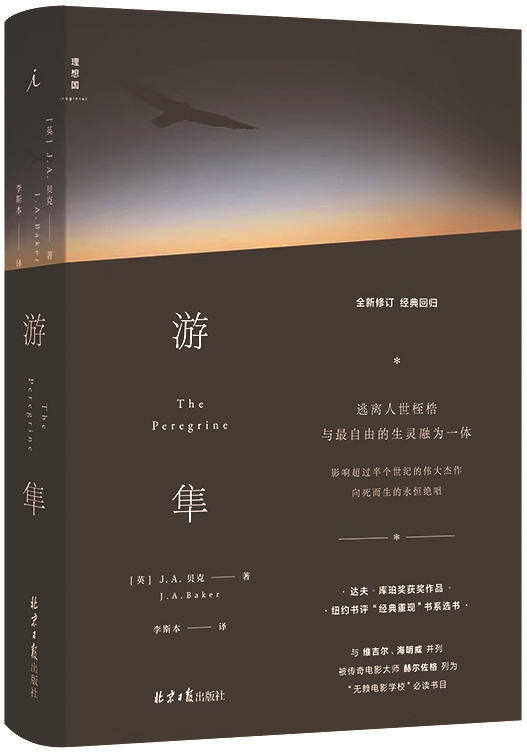

“对一只鸟而言,世上只存在两种鸟,它们自己和其他” ——读J.A.贝克《游隼》

人与自然的秩序

这是一部写于上世纪60年代的非虚构文学作品,英国作家J.A.贝克追踪英国埃塞克斯郡黑水河口一带的游隼。他骑车、步行,通过望远镜观察游隼,随身携带军用地图标记观测点,用大写字母标示猛禽种类,绘制游隼的活动范围与飞行路线图。他反复书写五遍,将十年日记(超过1600页文稿)浓缩为一个观鸟周期(十月至次年四月)。这是穷尽一生热情和经验写出的书,其密度与质地是如诗歌般的。用其本人的诗句来形容,可谓“剥离了叙述,只剩下鲜活的骨头”。

J.A.贝克

此书的主角是游隼。贝克这样描述与游隼的初次相遇:“十二月的一天”,在河口附近遇见“我的第一只游隼”,“一股横扫一切的架势,它俯冲直下”。那以后,虽然又见过其他游隼,“但没有一只能超越它的速度,它热烈如火焰的生命力。整整十年,我将我所有的冬日都用于寻找这漂泊不定的光芒,寻找游隼掠过天空时迸发出的霎时热情。整整十年,我永远在抬头观望,等待那击破云层的铁锚,那穿破长空的弓弩再次出现”。

贝克的文字具有他笔下游隼般的生命力,有如“镁燃烧时释放的光芒”,初次阅读《游隼》的震撼感几乎不可重现,阅读成了一场仪式。读者将书中章节当作诗篇吟诵,还有人不远万里前往埃塞克斯寻访其踪迹。2010年,贝克遗物被埃塞克斯大学收藏,读者拿起他使用过的望远镜,摩挲老旧的皮套,感受镜片这一端存在过的炽烈目光,端详手稿上被郑重其事记录下的树篱间的麻雀、知更鸟、乌鸫……他们沿着地图标示的路线行走,朝圣般仰望天空,希冀还原文字营造的世界。

序章寥寥数语勾勒出观测地点与时间,“在河谷一带过冬的游隼不多,两只或三四只”。主体部分则从游隼的生物学特点开始讲起,与美国作家麦尔维尔《白鲸》开篇的叙事结构如出一辙。每当主人公以实玛利被要命的虚无感困住,他便去航海,将灵魂交付深渊,大海既是逃离自我的出口,也是通往未知、疯狂与宿命的入口。对贝克来说,陆地的对面是天空,海洋是家附近游隼出没的河谷,东西横贯二十英里,南北十英里。他就在此处与他的“莫比·迪克”相遇。

贝克首先声明,面对一只真实的游隼,与翻阅鸟类百科全书的体验全然不同。书籍附带泛滥的文字说明,图片强调鹰静止时的外貌,营造出巨大而孤单的“蜡像感”。那自信、威严的姿态确有其事,但过于鲜亮的色彩甚至会让人对真实的鹰感到失望。现实中的鸟儿存在于自然之中,“永远在沉没,遁入离你越来越远的世界”,风从游隼羽翼的流线上掠过,“就像水从一只水獭的背上滑过”。

贝克详细介绍了关于游隼的生物学知识,包括雄性与雌性的生物学差别,从幼鸟到成鸟羽毛色泽的变化,不同部位的色差,他由衷感叹其流线型的身体构造,张开羽翼时瞬间放大数倍,这保证它们以优雅的姿态快速飞行,而次级飞羽和弯钩状的鸟喙利于捕食,具有杀伤力的后趾可将猎物瞬间踢倒。

贝克同样精心描摹游隼的头部:面部鲜明的褐色与白色斑纹能将猎物惊飞,眼周的黑色羽毛可以吸收光线,减少眩光刺激,其双眼“于身体的比例大得惊人”,鹰眼视网膜在观察远处物体时的分辨率是人眼的两倍,鹰眼有两个中央凹,视锥细胞拥有比人类高八倍的分辨率。只需轻微转动脑袋,鹰便能捕捉周遭的瞬息万变。

游隼忠于传统,幼鸟重返先祖们的栖息地,筑巢的悬崖被数代游隼占领上百年之久,而这些猛禽每日的主要活动是洗澡、飞行、休憩和捕猎。游隼对于守候时机、挑选猎物有着非凡的耐心,捕猎过程更像是一种嬉戏,猎物有时就在突然变得凶残的嬉闹中死去了,游隼通常不会马上开始进食,而是继续逗弄尸体。并非总能如愿以偿,但“通常只有一次凶猛的俯冲,一旦失手,它会立即飞走,寻找其他目标”。贝克根据观察列出游隼在河谷一带的捕食偏好表,斑尾林鸽是首选,它们吵闹、醒目、体重大、数量多,易于被发现,也易于被捕获。

人类需要向外看,才能更好地走向内心

与游隼“共度”的时间是“咄咄逼人,直指内心”的时间。因为要观察飞翔速度远远超过人类奔跑速度的猛禽,人的视觉变得敏锐,时间不再是时钟上的刻度,而是“记忆里那一次特定光线的爆发或衰退”。猎物则活在另一种“时间”中,长尾田鼠“一生都在为生存,为逃跑,为继续如此生存而进食,他从不超越,永远奔跑在一次死亡和下一次死亡的狭路相逢间。夜晚,在白鼬和黄鼠狼之间,在狐狸和猫头鹰之间;白天,在车辆和游隼和苍鹭之间”。贝克意图捕捉的,或许是时间被发明之前的时间,空间被空间化之前的空间,言语无法抵达的所在。

作为观察者,“我”越来越想要成为被观测的对象本身,贝克感慨道,为何不能像原初一样,鸟、人类、我们赖以生存的地方,天然就是一个统一的整体。“对一只鸟而言,世上只存在两种鸟:它们自己这种,和所有其他鸟类。”一只鹰就是整个原野,甚至一只微不足道的小鸟也可以是,它们同时是分别的个体和原野本身,浑然的整体性无须把握,无须建构,无须自寻烦恼。土地慷慨地奉献一切,而“世界是垂死的,有如火星”。

整部书中,人类几乎是隐匿的:“我一直在躲避人类。”野生鸟类害怕不可预测的事物,“我想象自己是一棵静止不动的树”,每天保持同样的穿着,遵循同样的步骤,在同样的时间出没,让游隼接纳“我”的存在。不过,任何突如其来的天气变化,都能让“我”作为人类的存在感无处遁形。十二月,一场暴雨呼啸而至,“我”躲在树下避雨,而游隼的活动范围是整片原野,它以纵情恣意的飞翔姿态呼应风暴的节奏,享用狂风暴雨的洗礼,那是一种欣喜若狂的生命体验。

在贝克看来,不为生存而进行的捕猎是可耻的。十月的一日,一只天鹅被一枪击中胸膛,曝尸荒野。无人处置的死亡让他感到不寒而栗。十一月中旬,大地一览无余,这本是为游隼准备的盛宴,猎人的一声枪响让原野彻底安静下来。所有奔逃都在暗中进行,从清晨到午后,“我”凭直觉四处寻找,终于看到游隼。压抑的情感被释放出来,贝克自认与出没河谷地区的雄性游隼之间建立了某种精神上的默契,它“不可触摸,无法定义,但真实存在”。这种联结促使游隼在“我”寻找它时主动出现在“我”的面前。 一条若隐若现、贯穿全书的情感线索便是如此:对游隼来说,工具打破了自然秩序,人类掌握着“超自然”的力量。它们能战胜雷电和风雨,却躲不过一颗子弹。

作者贝克的“神话”亦是此书魅力来源之一。《游隼》于1967年获“达夫·库珀纪念奖”,该奖旨在表彰“历史、传记、政治、诗歌领域的杰出作品”,此前,它已斩获《约克郡邮报》“年度之书”荣誉。贝克是伦敦文学圈绝对的陌生人。《每日电讯报》称他为“最不寻常的获奖人”,“住在埃塞克斯的一处公租房里,不想透露具体的城镇,以免邻居们发现。他没有电话,从不离家”。

1970年,企鹅出版社出版《游隼》平装本。1984年,企鹅“乡村图书馆系列”再版此书。2005年,《游隼》入选“纽约书评经典丛书”。如今,我们深陷工业制作与人工智能的世界,与大地、河流、野生动植物之间的距离越来越遥远,光粒子虚拟屏幕加深了这一沟壑,贝克反向逃离的身影像个踽踽独行的预言家。

1960年代,卡尔维诺曾写文阐述其《人类祖先三部曲》创作动机,他提到“人”的完整性在经验越来越隔绝的今日已不复存在:“非自然的人”混同在产品和环境之中,同周围事物不再有关系,只是抽象地发挥作用。这与同时期创作的《游隼》的忧虑颇为相似。贝克的写作提供了另一种视角:人类只是由大地、河流、生物种群构成的“土地社区”的一部分。人类需要向外看,才能更好地走向内心。“世界”不只是人为建构的世界,而是以地球上所有存在物为参照系的世界。从另一种意义上来说,这何尝不是一种重建完整性的努力。

(作者系对外经济贸易大学中文学院副教授)