曾纪鑫X姚楠:艺术设置、追求与表达

曾纪鑫

【编者按】

曾纪鑫的创作多产而丰富,已创作、出版作品三十多部,包括小说、散文、传记、戏剧、学术论文等,获得了广泛的反响;并有六本论著、论文集、评论集对其创作进行专门研讨,甘肃省张掖市图书馆还于2018年挂牌成立了曾纪鑫研究会。

本访谈旨在对曾纪鑫的创作历史进行回顾与梳理、剖析与反思。访谈缘自2021年9月,2022年5月形成初步提纲,2024年2月8日完成初稿,2月20日定稿。采访内容由面谈、电话对谈以及微信语音留言、文字互动等整理而成。

与谈人:

曾纪鑫

1963年生,湖北省公安县人。当过农民、教师,曾任湖北省黄石市艺术创作研究所副所长,武汉市艺术创作中心、湖北省艺术研究院编剧,2003年作为重点人才引进到厦门市工作。一级文学创作,中国作家协会会员,福建省传记文学学会副会长。

姚楠

1954年生,黑龙江省佳木斯市人。1978年考入北京师范大学中文系,1998年被评为教授。主要从事中国现当代文学教学、研究及学报编辑工作,2014年从集美大学文学院退休。

姚楠:少年时代,有没有什么事情激起了您对作家的向往?

曾纪鑫:我自1982年开始创作,一晃四十多年了,驻足回望,进行一番综合性的回顾、梳理与反思,很有必要。“只问耕耘,不问收获”虽是一种良好的创作心态,但也不能盲目播种任其自生自灭,还要抬头望天、低头看路、环顾四野,讲究天时、地利、人和,与时俱进才是。

我出生在一个偏远的乡村,村子环境闭塞,交通不便,信息不畅,儿时的文化生活极少,每年村里放一两次电影,就是小伙伴们的“狂欢节”。我最开心的事情就是看书,主要是连环画,大多根据当时流行的电影、样板戏、长篇小说改编,如《地道战》《地雷战》《小兵张嘎》《红灯记》《智取威虎山》《大刀记》《钢铁是怎样炼成的》,还有高尔基的自传三部曲等。进入少年时代,周边只要能够找到、借到的书,我都要囫囵吞枣地看一遍。颇有意思的是,连环画我看了又看、翻了又翻,有的还用零花钱买下;而文字书籍大多只看一遍,看两遍的很少,如《水浒传》《西游记》《薛仁贵征东》等,这可能与儿时的兴趣、理解力、购买力有关。书中的人物、故事深深地吸引并影响了我,看后还与村里的玩伴分享,滔滔不绝地讲给他们听,一个个听得津津有味。

后来,当我得知这些电影、书籍、故事都是作家写出来的,就觉得作家实在是太伟大了,他们可以创造一个全新的世界。我觉得他们不是人而是神,简直就是“活神仙”,仿佛遥不可及,我只有崇拜、仰望的份儿。虽然我的作文写得不错,经常被老师当作范文,但从未想过要当什么作家。而且就我所知的范围——方圆十里吧,不说发表作品、出版书籍的作家,连一个爱好写作的人都没有。虽无从追随,但心向往之。

姚楠:在您的人生经历中,有哪些方面对创作的影响最为突出?

曾纪鑫:第一,是较为丰富、坎坷的阅历。

我读书较早,五岁多发蒙,念完小学一年级,又跳了一级,直接上三年级了。那时中小学缩短学制,小学五年,初中、高中各两年,于是,1977年7月,我刚满十四周岁,就高中毕业回乡务农了。当年10月恢复高考,也就是说,我高中毕业之后才恢复高考。

当时中学教学实行“开门办学”,从初二到高一的两年时间里,经常在校田里参加生产劳动。当年高考也去参加了,因很少上文化课,基础差,自然考得一塌糊涂。想读补期,父亲不让,于是一边劳动,一边自学。一年多后,我成了村里的民办教师,可以一边教书,一边补习功课。我考的是文科,1981年9月,我考取湖北省民办教师中等师范学校。这年,我刚满十八岁。

今天想来,正是高中毕业后的四年农村生活锤炼了我,改变了我。如果人生太顺,没有这段异乎寻常、刻苦铭心的底层生活,缺少磨炼、曲折与坎坷,我的身上,就会缺少坚韧顽强的动力,缺少拼搏向上的精神。一句话,绝对不会走上创作之路,也不会有几十年的勤奋努力、刻苦自律。

二是影响与立志。

首先是时代的影响。20世纪80年代,文学十分火爆,一首诗歌、一篇小说的发表,可以产生轰动效应,改变个体的命运。

其次是环境的影响。进入公安县师范学校学习,受同班同学影响,我爱上了文学。

再次是立志。师范毕业自然当老师,可我不想这样平庸地度过一生,总得奋斗一番,唯有从文了。我觉得写作几乎不需要什么成本,一支笔、几张纸就行了。给报刊投稿,邮寄稿件时,只需剪去信封右上角,可以免费不贴邮票(报社、杂志社邮资总付)。况且文学创作靠作品说话,不必拉关系、走后门。

三是阅读。没有大量的阅读、吸收、借鉴,厚积薄发,如何写得出优秀作品?好在县师范学校图书室有不少藏书,可以满足我如饥似渴的阅读。有时上政治、生物等副课,也在桌下偷偷地读。还给自己制定了不少背诵“指标”,清晨记忆力好,便将每天的早自习作为专门的诵读时间,将许多古典诗词赋曲、古典散文及现代散文名篇背得滚瓜烂熟。后来写作时,那些富有启示性的诗句、名言、典故便如灵光般不知不觉在脑海闪现,在笔端涌现。

四是胸怀与格局。写作不能太过功利,不要以眼前发表为“能事”。要耐得住寂寞,提高个人素质与修养,要“放长线钓大鱼”,写自己想写的作品。

姚楠:人们常说,家乡的自然环境、社会存在以及生活方式,对一个作家的人生经历和创作有很大影响。您刚才谈了人生的阅历与坎坷,能不能就创作的影响谈一谈?您的家乡湖北省公安县,是一个在中国文学史、中国文化史上都出了许多名人的地方,它对于您的文化生活、世界观的形成有多少影响?

曾纪鑫:刚才聊过,如果不是高中毕业后回乡的几年农村生活,我不可能走上写作之路。故乡是我的创作之源,其自然环境、社会生活、荆楚文化等对我的创作有着直接的影响,我的小说大部分以故乡为背景,写故乡的河流湖泊、山岭田野、动物植物、人物事物等。

湖北公安县自古以来名人辈出,公安“三袁”(袁宗道、袁宏道、袁中道)在中国古代文学史上留下了浓墨重彩的一页;而诞生于公安县毛家港镇的智𫖮(读音yǐ),是佛教传入中国后的第一个宗派——天台宗的实际创始人,在中国佛教史、中国文化史上占有重要的一席之地。

在故乡时,我对他们了解得不多。当我离开公安县调到黄石、武汉、厦门工作,在对故乡深情的回望中,才发现这块养育了我的土地有着丰富的自然资源与文化资源。于是,我断断续续花了十八年时间,创作了“公安派”主将袁宏道的第一部传记《晚明风骨》。不久,便转向了对智𫖮的阅读与天台宗的研究。十多年来,我一边阅读、消化智𫖮四本厚厚的《天台八部》及相关研究专著、论文,一边多次踏访与他相关的遗迹,已拟定创作提纲,尚有待创作。

姚楠:我注意到,您创作的文化历史散文有两个重要而突出的地域文化板块,一个是您出生地与成长地的湖北荆楚文化;另一个是您作为重点人才引进到厦门工作后,所置身的福建闽文化及闽南文化。这种地域文化,对您的创作有哪些影响?

曾纪鑫:湖北是我的生命之源,也是我学习、成长及早期工作之地,我的身上深深地打上了故乡的烙印,于是创作了湖北地域文化散文《千秋家国梦》;2003年我从武汉来到厦门,很快便融入到闽文化特别是闽南文化之中,并时时与中原文化、荆楚文化进行比较,在比较中发现共性与差异,感触颇深,于是创作了福建地域文化散文《永远的驿站》。

地域文化给我的一个最大诱惑,就是独特与差异。面对不同的山水、迥异的人文,不知不觉间沉浸其中,感同深受,促人思考,不吐不快。

近来,我准备创作两部地域文化散文,一是《祁连绝唱》,以甘肃省张掖市为重心,兼及河西走廊。二是《七彩云霞眩南国》,近些年我对云南情有独钟,几乎走遍了云南的主要名胜。每到一地,我都根据创作需要,有目的地做一番攻略,因此每一次行走,都深有感触,萌发出一股强烈的创作欲望。

姚楠:您在创作前是如何准备的?

曾纪鑫:无论创作什么体裁的作品,我都反复构思,列出一份详细的创作提纲。这个过程有时会很漫长,有的长篇作品得花好几年甚至十几年时间。

比如创作一篇文化历史散文,首先是选材,无论人、事、物,最好是介于似与不似、知与不知、著名与隐约之间。如果广为人知,那么挖掘新的材料、写出新意将十分困难;而鲜为人知的“冷门”,我也没有那么大的本事弄得引起人们的广泛关注;读者知道一点点,又不是十分了解,这样的题材最适合发掘与发挥。即使是绕不开的名人,也要写他鲜为人知具有代表性的一面。

其次是搜集资料、阅读消化,有时还得进行田野考察,深入现场,体验感悟。面对大量的历史资料,往往是丰富与芜杂、敞开与遮蔽、真实与作伪并存,通过文献考据、现场感受、多重比较、逻辑推理等手段,庶几可以还原现场,逼近历史真相。然后是构思,不仅要选取、利用新的材料,还得通过哲学、社会学、心理学、考古学等相关学科,对描写对象进行剖析、阐释与思索。构思成熟后,我会列出详细的创作提纲。

最后自然是创作了——尽可能求真求实、客观公允地书写,少将个人情绪、偏好带入其中。这个过程对我来说会比较快,利用单元时间,沉浸于自我构建的气场与氛围,任凭激情喷涌,一气呵成,这样写出的东西往往十分顺畅。用文学的方式剖析典型的个体与偶然,抵达文化与历史的深处,会有一种审美的愉悦与成功的喜悦。

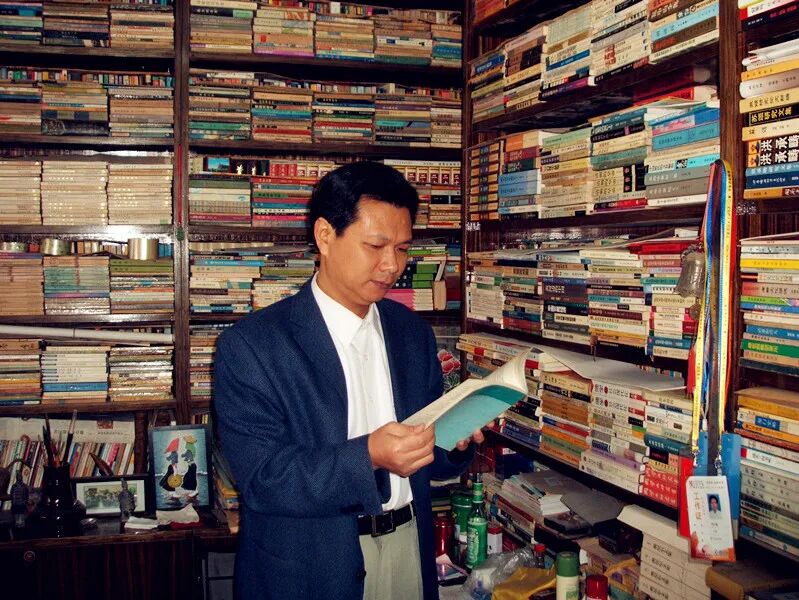

姚楠:我看到在您的书房里藏书众多,它们对您的创作有怎样的影响?

曾纪鑫:我最大的癖好就是读书、买书。书一多,书房放不下,便另外购置了一个套间专门做藏书之用。

对我来说,生活、阅读、行走是创作的基础。如果没有丰富的阅历、生活的积累,创作便是“水中月”“镜中花”;没有长期而广泛的阅读与感悟,就不能吸收人类文明的成果与多元文化的智慧,认知便永远停留在应试教育、标准答案、标语口号之类的层面;要是没有出游行走与田野调查,见识斑斓多姿、广袤无垠的大千世界,不过是自满自足的井底之蛙而已。

姚楠:您在创作谈中谈到,有的作品是系列的计划,有的则是偶然的出现,其中有什么写作的原则吗?

曾纪鑫:我的创作多在计划之中,当然也有偶然。这种偶然,一是工作中的任务,暂时搁下手头的创作以应急,不过这种情况极少,也难以留下痕迹;二是突然冒出新的灵感,马上抓住,就是一篇新的文章或一部新的作品;三是约稿,这类偶然情形最多。在我看来,第一种偶然是纯粹的偶然,很快就完结,过后也就忘得一干二净了;第二种、第三种属于偶然中的必然,新的灵感涌现,触动创作“按钮”,这样产生的作品,质量一般都挺高;而约稿,必须契合我的口味,或者说是我想写的题材,才会应承下来。

比如创作《抗倭名将俞大猷》(又名《大明雄风·俞大猷传》),多次约写,才答应下来。因其不在我的创作计划之列,但是我写过一篇约一万五千字的《不该忽略的抗倭名将》,对俞大猷及其所处的明朝后期有过一定研究,加之俞大猷是我十分崇敬的历史人物,也被约稿方的诚意所打动,这样才不得不调整计划,暂时撇开手头的创作,先行完成《俞大猷传》。该书出版后产生了较大的影响,对一度沉寂、误解、冷落的伉倭英雄俞大猷,起到了很好的正面宣传作用,很快又出了第二版。这也说明,创作中的适度变化、调整、更新、拓展,是十分必要的。

厦门市作家协会原主席陈元麟先生曾说过,一个作家写什么,写多少,皆有“定数”。对此,我深以为然。

姚楠:我对您创作的文化历史散文中的人物形象有两个好奇之处,一是已有的人物形象和未来的人物形象,他们有没有什么关联?是先有总体计划,还是随着情节发展而不断加入?

曾纪鑫:我落笔的人物,主要来自两个方面,一是阅读与行走中感受十分深刻、不写不足以慰怀的人物,如韩愈、萧红就是;另一种就是一部书稿整体构思中的人物,如《历史的刀锋》《千古大变局》《千秋家国梦》《永远的驿站》等选取的人物就是,他们既相互关联,又构成一个系列。至于未来计划将要描写的人物对象,依然是这两种情形。

姚楠:您对艺术的追求,有具体的方向吗?对未来的创作有什么总体计划?

曾纪鑫:有一个较为长远的创作计划,一是前面谈到的地域文化散文《祁连绝唱》《七彩云霞眩南国》,人物传记《东方释迦•智𫖮传》。

二是描写太平天国的文化历史散文《并未远去的“天国”》,太平天国是中国历史上的一个重要节点,集古代与近代、中国与西方于一体,是中国历史的一大转折。并且这一看似乌托邦似的运动,有着整个人类的诸多元素,可作为典型个案加以解剖,就某种程度而言,可触及人类灵魂、精神、制度层面的本质特征。

三是以关键性人物为载体,描述、剖析、反思中国历史的系列三部曲,已完成古代的《历史的刀锋》,近代的《千古大变局》,还有一部现当代的《历史向何方》有待书写。

四是长篇小说《牛浪湖岁月》,描写故乡牛浪湖流域的社会、文化、历史及其变迁。

五是回忆录,我在不少场合提倡写作回忆录,个体生动而具体的回忆,承载、映证着一个民族的历史与记忆。

我创作的最后落脚点,就是超越某一具体题材,着眼于宗教、哲学、美学、物理学等方面,体察人与宇宙万物的感应与对应、联系与变化、矛盾与统一,深刻认识民族、国家,了解地球、宇宙,探讨人类的命运与未来,留下一点属于自己的独特的作品。

这些年,我一直在思考作品的“原创性”。原创性的最大特点,就在于思维方式、理论学说、整体精神等方面,具有一定的方法论意义。我的创作,能否经由文学、史学、哲学等方式的综合性上升,做出一点原创性的贡献呢?

当然,这样的高度需要气魄,更需要水平,我不一定能够达到,只能算是努力的一种方向罢了。套用一句励志的话,那就是“人生没有止境,只有不断前行”——不断地阅读,不停地行走,不住地思索,不断地创作,如此而已。