自身历史的讲述权与叙事伦理

朱利安·福克斯,巴西当代重要作家,圣保罗大学文学理论与比较文学博士。1981年生于圣保罗,父母为阿根廷移民——“迁徙”“归属”“记忆”因此成为他写作中反复回响的母题。代表作《抗拒》自2015年出版以来获雅布提文学奖、海洋文学奖与萨拉马戈文学奖等多项重要奖项。

自身历史的讲述权与叙事伦理

朱利安·福克斯

周焱灵 译

探讨源自遥远他乡的文学,隔着这么远的距离,本身便极具挑战性。在其他语境中显而易见的元素、广为流传的理念、普遍的集体讨论,在地球另一端可能显得陌生、荒谬甚至唐突。今天,我愿冒此风险与各位交流,力求以最真诚的态度,分享我们在别处经历的一些文学争议,也想听听此处是否同样存在这些争议,看看我们的文学世界之间,除了距离与差异,是否还有某些共通之处。

在当代文学辩论中,至少在我所熟悉的领域里,潜藏着一个议题。这个议题引起了诸多分歧与热议,触发了文化领域最激烈的交锋。如同一切重要议题,它没有唯一的答案,反而引申出无数可成立的论点,时而相互对立,时而内在冲突。因此,我无法也不愿给出封闭而绝对的结论。

本次交流的标题,我认为能传达这个议题的核心与其多元性:自身历史的讲述权与叙事伦理。我不知道在座各位看到这些文字会想到什么,它们又是否易于理解。或许换个标点,用问句能让意思更清晰:我们是否拥有讲述自身历史的权利?对作家而言,叙事行为是否应遵循某种伦理准则?

在文学领域,几乎所有讨论的出发点都隐含着一个近乎教条的前提:自由永远是第一位的。一切皆可叙述,一切皆可为文学,一切皆可转化为虚构,一切都值得用文字表达,而这一大胆行为带来的后果由每个人自负。这便是艺术的原则,我们愿其无可辩驳:无法预先为艺术设定路径,因为我们真正关注的是那些未知之物、无名之境,是我们未曾意识到自己渴望,却会在它突然出现在眼前时热切接受的存在。

我所谈及的议题有其特定的时代背景。我指的是一个文学发生巨大变革的时代:有关“我”的虚构兴起并占据一席之地,成了所谓“自我虚构”(既新颖又古老)。它已成为我们这个时代的一股主流文学力量,却也因过分的“在场”引发不适,被指责为令人厌倦、走向枯竭、缺乏分寸。难以界定我们究竟处于这个过程的哪个阶段,目前每种观点似乎都能自圆其说:或许自我虚构的一切早已被穷尽,或许在新近的潮流中才成型,也可能仍有未竟之事,尚有些个人故事不小心被遗漏,又或许,我们正处于某个更宏大趋势的开端,它才刚刚崭露头角。自我虚构的时代已然过去?还是正逢其时?抑或仍有广阔未来?

我倾向将自我虚构放在众多当代文学现象之中看待,它或许最为轰动,却只是更广大图景中的一小部分。我提议用另一个概念替代“自我虚构”:后虚构。在这个时代,我们创作虚构作品,却深知虚构机制已经破裂;对许多作家而言,凭空杜撰已显得陈旧过时。事实上,叙事的条件所经历的深刻动荡留下了烙印。小说这一文体接连遭遇的危机,对其造成了严重的创伤,使之在诸多方面变形且更改。对传统小说(倘若它在某处真正存在过)的怀疑生根发芽,为了应对怀疑,小说紧紧依附于对现实的强烈信念。

为了避免陷于无关紧要与虚无缥缈之中,小说比以往任何时候都更努力地触碰现实的血肉。当代小说在一系列的现代性杂糅中产生,它与那些始终与其有所重合,却从未如此极度交融的其他语言形式不断靠近:不仅有自传,还有史学、随笔、社会学、哲学、政治话语等等,不胜枚举。这正是我所说的“后虚构”:虚构与世界上其他各类话语之间形成深刻联结,模糊了我们曾经熟知的边界。

自身历史的讲述权与叙事伦理——正是在这一系列重大变革的背景下,这一议题应运而生。如今,一种强烈的欲望广为蔓延,人们渴望讲述自己的故事,讲述亲自经历、亲眼目睹、亲耳所闻、亲身感受的一切;不再一心渴望构建一个独立的虚构世界,塑造几个想象中的人物。如今的诉求是触碰现实的张力,抓住这些张力并纳入书中。因此,这些作品往往紧张刺激,甚至在伦理上有争议。自身历史的讲述权与叙事伦理有时相互冲突,处于极其微妙的平衡之中。

几个具体案例

在谈及我自身的写作面临的挑战与困境之前,我想先分享几位其他作家的典型案例。首先是挪威作家卡尔·奥韦·克瑙斯高(Karl Ove Knausgaard)。在他的书中,我们看到他对生活如此执着,却又如此超脱,以至于在写作过程中,生活本身分崩离析。他与家人的关系紧绷,与故乡小城的联结也濒临破裂。他成了家乡最知名的人物,却再也无法踏上那片土地而不引人怒目而视。后来,他写下自己的婚姻,最终导致婚姻走向毁灭。他想用文学触碰生活,可他的文学所触碰的一切,都随之瓦解。无可否认,克瑙斯高极其激进地行使了自身历史的讲述权,但这便引出了另一个问题:他的行使方式是否合乎伦理?

接下来是法国作家埃马纽埃尔·卡雷尔(Emmanuel Carrère)。在创作了纯粹的虚构作品和纯粹非虚构作品之后,一次转向使他进入了一个更为独特的创作阶段。2007年,卡雷尔出版了《俄罗斯小说》(Un roman russe),这部作品在一定程度上仍属于报告文学,但包含了对自我的探索。书中不仅讲述了一段家族往事——他的外祖父在二战期间曾是纳粹的合作者,还记录了他近期的一段恋情,以及嫉妒如何在我们读到的字里行间侵蚀、摧毁他。他写这本书让他的母亲深感不安,也令他的前女友陷入了尴尬的曝光境地。后来,他表达了悔意,承认自己违背了一条原则:“我认为应当存在这样一条准则——不写会伤害他人的内容。但在这本书里,我写了。”

多年后,他创作了《瑜伽》(Yoga),在书的开篇便宣称文学是“不可撒谎之地”。随后,他叙述了自己人生中一些可怕的经历,直至遇到一个禁止叙述的事件:根据离婚时达成的协议,法国法院禁止他书写关于前妻的任何内容。他直面这一问题:“在我看来,这意味着书中存在一个漏洞、一种怪异的效果、一处缺陷。”但有趣的是,书中的这个漏洞反而引发了读者的好奇,显得刺激又新奇。或许正因如此,正因无法讲述真相,所以他编造,接连违背了自己的原则。他转向了虚构,却在其中找到了乐趣。

在谈及一个我认为更有趣的案例之前,我想先介绍一种相反的立场——美国作家托妮·莫里森(Toni Morrison)的严厉声明。显然,莫里森并非自我虚构作家,我们或许不必认同她的观点,但至少应当允许她的话语引发我们片刻的思考。莫里森表示,以真实人物为原型塑造角色,是对著作权的侵犯。“每个人都是自己生命的主人,生命不应被他人用于虚构作品。”这样的原则性声明绝非平庸之论,它来自一位重要的作者、诺贝尔文学奖得主。若要遵循这一原则,我们必须建立一套全新的叙事体系——一套不得不完全依赖想象力的体系,一种比人类任何梦想都更具创造性的文学。但我敢说,这样的文学是不可能存在的。

而另一位诺贝尔文学奖得主安妮·埃尔诺(Annie Ernaux),则为我们化解了这一困惑。在《事件》(L’événement)中,埃尔诺记录了她年轻时一次几乎致死的堕胎,并明确阐述了一条对她和我们都至关重要的准则:“亲身经历过某件事,无论是什么事,都赋予了人不可剥夺的书写权利。”她主要谈论的是一种我们时常遭遇的沉默,尤其是女性在一个倾向于压制其逾矩想法的社会中所面临的沉默。但这句话也为文学“完全自由”的预设增添了一层有趣的微妙:当我们亲身经历某件事,当这件事成为我们自身经验的一部分时,我们确实拥有这种不受限制的自由。这几乎成为一种所有权,即便它缺乏官方文件的证明。

并且,埃尔诺运十分巧妙地运用了自己主张的权利。她并未毫无顾忌地书写自己经历的一切,也没有用尖锐的文字攻击生命中遇到的每一个人。在她的作品中,存在着一种审慎的判断,或许这正是自我书写的伦理所在。当她要描述为她以及那个时代成千上万法国女性实施堕胎手术的那个女人时,叙述者斟酌道:“我没有权利,单方面行使威权,在一本书的公共空间中曝光一个真实的、活着的女人。”后来,当她谈及那位她生命垂危时在医院接诊她的年轻医生——那位对她施加了产科暴力与心理暴力的医生时,她表示:“如果我查到了1964年1月20日至21日夜间那位值班住院医师的名字,并且还记得他,我会毫不犹豫地把它写在这里。但这将是一种无用且不公的报复,因为他的行为只是当时普遍医疗实践的一个缩影。”这些选择充满了复杂与敏感,其影响永远无法完全预知。

个人创作主张

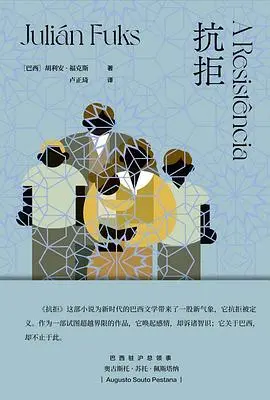

我曾多次面临上述的困境,因为我的写作始终带有强烈的个人色彩。起初,我决定写哥哥被收养的事,这在我们家几乎成为了某种禁忌。数十年来,哥哥一直不愿我们谈及此事,我们尊重他,既是善意,也是怯懦。那份沉默从未给我们带来任何益处,而正是为了打破这份沉默,我决定写一本叫《抗拒》的书。我违背了那份沉默的约定,重新审视了我们的家族历史,也因此更加亲近彼此,找回了那个过于孤僻、紧闭房门、无法面对自己的过去和我们的过去的他。

作者: [巴西] 朱利安·福克斯

译者: 卢正琦

出版社: 漓江出版社

出版年: 2024.3

但要书写1976年12月发生在阿根廷的这次收养——那个军事政权绑架婴儿的时代背景,就不得不写政治。这又打破了另一个家庭禁忌:谈论父母的政治活动,他们积极反抗独裁政权的斗争,他们遭遇的困境,朋友的失踪,同事遭受的酷刑,以及逃离祖国、流亡巴西的经历。书写这一切,也违背了我父母的沉默——作为精神分析师,他们担心患者会因此对他们产生异样看法。在我写作的过程中,我父母不安地读着书稿,感到不适,不全部承认,有时甚至希望这本书从未存在过。我不同意他们的判断:我直接写入了他们的意见,为我的书增添了一层自我批评的维度,但我无法接受自我审查。在这种情况下,唯有继续讲述,才是合乎伦理的选择。

如今,我正在创作另一种颇具难度的小说——一部关于婚姻的自我虚构作品,叙述一段爱情关系持续二十年的曲折与冲突。有时,这些冲突会重现,演变成我与伴侣之间的争论:我究竟能否讲述那个过往的插曲?我是否可以这样操控我们共同历史的意义,赋予它文学性的结局?至少目前为止,我已经有了一些犹豫而迂回的答案,接下来我想谈谈这些答案。

化繁为简,我想捍卫的是:写作行为以及我们审视文学的目光,都需要谨慎细腻。这是我在以往的小说中尽力尝试的,也是我在当下创作中仍在追求的。不让文学凌驾于生活之上,敏感地写作,关注文字对他人的生活、对所有人乃至我自身生活的影响。与此同时,核心在于不屈从于沉默,不刻意塑造一个权威版本的世界——那个既贫乏又虚伪的版本。如今我已明白,我能为这个复杂的时代所做的贡献系于文字,而唯有坦诚书写,才能促成一切转变,才能重新找回文学对我而言失落的意义。

(该文为作者在“在镜与灯之间:中巴当代文学对话”系列活动第一场的演讲稿)