黑人作家想要什么?

杰弗森·特诺里奥,巴西作家、教师、研究者,南大河州天主教大学文学理论博士。2020年凭《表皮之下》获巴西文学最高奖项雅布提文学奖,长期关注种族歧视与黑人处境,也扎根公立教育现场,将学校、课堂与成长经验纳入公共写作。

非常高兴也非常荣幸能来到中国。感谢北京大学巴西文化研究中心的邀请。

本次演讲的题目源自思想家弗朗茨·法农在其著作《黑皮肤,白面具》中提出的一个疑问。第四章中,法农问道:说到底,一个黑人想要什么?

在给出可能的答案之前,我需要先讲讲自己如何在险些溺水身亡之后,成为一名读者。

事情是这样的:那年我12岁,决定翘掉葡萄牙语课去海滩玩。当时我住在里约热内卢的科帕卡巴纳,我的学校就在大西洋大道上,正对着海滩。

我一心想着从海上划到伊帕内玛,只用一块临时找来的泡沫冲浪板。我把这个想法当作一场挑战,一次玩笑。显然,这是个愚蠢至极、注定要出错的想法。首先,我不会游泳;其次,我也不会冲浪;第三,或许也是最重要的一点:我不了解大海。

我是说,尽管我在里约热内卢长大,也经常去海滩,但我从未真正了解过它,只是将其当作玩耍取乐之处。那个由沙滩、盐粒、海浪、阳光、狮牌马黛茶、环球小脆圈(注:巴西海滩常见的小零食)构成的空间属于一个宇宙,它让我对海岸远处发生了什么一无所知。

那天,我记得自己颇为敏捷地下了水。海浪虽然有点高,却没吓倒我。年幼和纯真给我壮胆。我还未体会过恐惧。我费了点劲前进了一段,已经可以在一个从未见过的视角观看海滩。然后就简单了:只要用手臂划水就好。

在我的左边,我可以看到整个科帕卡巴纳海滩直到莱梅。右边,我正靠近那分隔两片海滩的军事要塞,要塞旁是一堆礁石,海水猛烈地击在上面。当我以为自己已经冲过碎浪带时,一个浪头突然袭来,紧接着又是一个,一个接一个。最后,我被浪头掀翻,刚浮出水面,又被另一浪击中。

我的手臂又麻又累,海浪的运动战胜了我。我清楚地记得自己放弃的那一刻。临死前,我唯一的动作就是吸饱了气、等待。我让身体保持静止,准备最后一次下沉。我体会到了在海里溺水而亡者的孤独。我教自己的感官死亡。然后我想,死亡其实很简单。

溺水而亡的人会失去语言能力,陷入极度的痛苦。我想我当时已经准备好面对彻底的黑暗。绝望中,我想活下去,尽可能憋着气。与此同时,我看到水面的光亮离我越来越远。然而,就在我快要喘不过气的时候,我感觉到有手臂和手掌靠近我的脸。一位恰巧经过、发现我溺水的冲浪者迅速而用力地抓住我的手臂,把我拉了起来。

把我放到他的冲浪板上,把我带到岸边。问过我是否还好,得到肯定的答复后,这位冲浪者开始不停地咒骂我,说我是个白痴小屁孩,没人有义务照顾一个愚蠢的小子。周围有几个人问我父母在哪里,我始终一言不发。后来,当大家确认我真的没事后,便失去了兴趣,不再理会我。

我继续坐在沙滩上,还在平复惊吓。但当我抬起眼眸,我看大海的方式不一样了。我愤怒又厌恶地看着它,仿佛它是故意要置我于死地。我第一次凝视着它的辽阔,想象着它的深邃。那时我震惊地意识到,大海就是一个装满水的巨大窟窿。从那以后,在它面前的我也不一样了。那天,大海不再是某个玩具,而成了我心底的一个秘密。我想,那天我成为了一名读者。

倒不是说我那时学会了喜欢读书,毕竟我的童年里没有书籍,但我离开海滩回家时,已经具备了读者最基本的素质:观察力。从那天起,我开始留意那些从前习以为常的事物。那件事彻底改变了我的生命。阅读比书籍更早来到我的生命中,我的一部分纯真消亡在了科帕卡巴纳的海里。

多年后,当我已是作家,曾用那次险些溺水的经历建构了一个隐喻:阅读就是溺于海中。读者是幸存者,溺入水中但不会死。他们体验深渊,却能安然无恙。之所以不会死,是因为他们把大海埋藏心底。我明白,在我离书籍尚远之时,所有发生在我身上的事,所有伤害我,或让我愉悦、悲伤、快乐的经历,都在为我的身体做好成为一名读者的准备。阅读迫使我重新审视生活。书籍就像大海一样,教育了我的双眼。

当书籍真正走进我的生活时,我跟文字的接触还很少。我的阅读就像那块临时找来的泡沫冲浪板。

最近我看了一部名为《深海幽魂》的纪录片,讲的是马提尼克岛。影片聚焦于当地居民与岛屿的关系,以及殖民留下的痕迹和影响。片中,一位经验丰富的渔民谈到了该地区发生过的许多海难,他已经失去了不少亲友。即使如此也必须原谅大海,他平静地说。“大海就是大海,它没有任何过错。”我深有同感。因为我也必须原谅大海,才能再次走进它。在我险些溺水的那天,我还不知道自己有着黑色的躯体。我不知道,几个世纪前,在同一片大西洋上,无数黑人在悲惨的跨洋航行中丧生。

如今我想,黑人离散群体必须原谅大西洋,原谅它的海水里发生过的所有暴行,原谅它掳掠人口,原谅它使那些在贩奴船恶臭又不卫生的船舱里没能活下来的黑人被抛入大海。必须原谅在那片海域上数个世纪的死亡转运,才能让一个12岁的黑人男孩,能够走进科帕卡巴纳的大海,把它当作一个玩具。因此,我认为现在是时候进行另一场旅行了:一场横跨大西洋的智识之旅,如保罗·吉尔罗伊所说。

除了海洋的隐喻,这也意味着沉浸在书籍之中让我付出了沉重的代价。文学带来的清醒,使我们处于永远警觉,对现实祛魅的状态。因为认知世界会令我们悲伤。我感到悲伤,因为现在我知晓了。这就是读者的宿命:变得悲伤。

然而,读者是那些经历悲伤却从不习惯悲伤的人。

对于黑人来说,悲伤可能成疾,但当发现生活本就不公时,也没有其他方式可以承受。当我们逐渐认清这一点后,面临的挑战便是:要拼尽全力深吸气,之后下潜得越深越好,但永远不要忘记浮出水面呼吸。因为黑人文学要继续存在,我们就必须活下去。因此,比潜水更重要的,是懂得浮出水面,稍作歇息。休息,与其说是一种美德,不如说是一种胜利。

很快,文学就成了我的天堂,也成了我的地狱。因为它要求我付出最好的自己,也暴露我最坏的一面。我知道,接触文学创作对我来说并非易事。如果说一次险些溺水的经历让我成为了读者,那么我想,当我出入翁班达教和坎东布雷教的场地时,我才作为作家去接触文学。年轻时我就发现,那个满是圣像、奥里莎(注:天神)、念珠、蜡烛和手鼓的空间,是现实与超自然交织的地方,魔法无处不在。后来,当我再次回到那个场地,看到无数宗教元素时,我觉得那简直就像一个大型艺术装置,完全可以出现在某个艺术双年展上。那时我还不知道,我其实已经在创作文学了。

就这样,在我毫无察觉的情况下,写作的欲望与生活的意志交织在一起。不久,我开始仅由虚构来赋予自己人生旅程意义。我甚至认为书籍比人更重要。文学成了我的疾病、我的宿命、我的伤痕,也是我的执念。文学用文字将我蛊惑,我再也无法回头。

有时我会惊讶于自己能从所有的阅读中幸存下来。惊讶于自己如何承受住知晓痛苦根源的清醒。我的社会阶层。我的肤色。惊讶于在得知自己的身体一直是攻击的目标、被警察和国家所迫害后,我依然选择活下去。我面临的问题是:在知晓了我所知道的这些世界上的暴力运作机制之后,该如何继续前行?但尽管如此,我对生活并无太多怨言。我选择不成为一个心怀怨恨的人,尽管怨恨在创作时也有其用处。

必须说明的是,贫穷和黑人身份并不会让任何人自动成为优秀的作家。这或许是文学教会我的第一课——如果文学真的有什么可以教给我们的话。文学不会给予任何教诲,但它能让我们变得更叛逆、更桀骜不驯。即便如此,我也明白,身为少数群体的一员并非创作优秀虚构作品的前提。我的出身、我的苦难、我的伤痛和我悲惨的生活,对文学来说并不重要。因为真正关键的不是我经历了什么,而是我能讲述什么——不是关于我自己,而是我的视角如何与现实产生联结。这意味着,一个人可能拥有非同凡响的人生,充满波折与蜕变,也可能过着悲惨凄凉的生活,但这些都不足以构成文学。基于自身的写作与《圣经》一样古老。

此外,“你的书中有多少是你的亲身经历?”这个问题变得越来越常见。似乎一部作品如果基于“真实事件”,就会更具吸引力。加之在社交媒体时代,作家与读者之间的距离拉近,也导致人们将作家的生活与其文学创作混为一谈。有些人读某本书,就是为了寻找作者的自传元素——一部分人是为了满足与作家更亲近的愿望和幻想,另一部分人则是为了贬低作品的美学价值。

因此,问题的关键不在于是否利用自己的生活,而在于如何将其转化为虚构作品。无论多么枯燥或多么精彩,所有人类经历都值得被叙述。我们都知道生命是珍贵的,所以从某种意义上说,每个人都是一部行走的文学作品,但只有投入审美创作的实践,才能真正凝结成文学。

文学不是补偿某人凄惨生活经历的场地,也不是一个让伤痛得以申辩、一切变得有意义的救赎之地。文学并不追求公平,但尽管如此,当我写作时,我希望能带来公正——或许是某种社会正义。阿根廷作家里卡多·皮格利亚在《埃米利奥·伦西日记》中写道:

“的确可以设想,我们协助纠正社会的不公,而不危及我们的文学庸俗主义。但恰恰相反,文学应该能够批判语言的主流用法,如此一来,文学就能成为一种对抗语言操纵和官方虚构话语的替代力量。”

这个观点与罗兰·巴特的看法不谋而合。他在法兰西学院就职演讲中说道:“语言本身就是法西斯主义的”,正是因为它强加了言说和表达的方式。该机制本身就建立了一种压迫关系,而要摆脱这种压迫,我们就必须“欺骗语言”。这正是文学存在的意义:欺骗现实,说出必须被说出的话。

然而,首要的是,写作的人都想实现一种独特的公正,一种与自己的过去达成和解的内在公正。文学之所以能带来公正,是因为它呼唤矛盾。它迫使我们从其他角度看待生活。而这正是虚构的核心:视角的复杂性、生活方式的多样性。如果没有文学,这些都无法实现。我们创作文学,不是为了被他人接纳,而是为了接纳生活的本真,同时又对它提出质疑。

审视自我,是那些想用一生去创作的人要走的第一步。但这只是第一步,因为只审视自我是不够的。精神分析诊疗中可以进行这种内省,哲学课堂上也可以,但这些都还不是文学。只有当这种对自我的真诚审视通过语言和想象力得以转化时,文学才真正诞生。换句话说:我们必须将经历转化为艺术场景,用富有想象力和复杂的语言取代惯常的、实用主义的语言,来愚弄压迫性的现实。此外,我们必须意识到,面对真实的生活经历,写作永远会失败。生活远比文学更有趣。因此,写作在作家面前注定失败。而作家只有反过来被自己的写作击败,才算真正胜利。

也正因如此,将少数群体创作的文学归类为“身份认同文学”是毫无意义的。最近有人指责黑人作家的文学作品缺乏想象力,称它们落入讲述个人经历的俗套,只关注内容,而不注重审美和形式。这种指责源于近来某些文学批评的质疑,某种程度上也是正当的。这些文学批评受到巴西社会变革风向影响,也对这些运动感到担忧,例如实施大学配额制度、种族与性别议题争论、黑人女性主义、人类世相关的讨论等。这些变革创造了一种氛围,同时也催生了一种错觉:文学也必须首先服务于这些诉求。

随着少数群体的崛起以及巴西文学界对他们的认可,像伊塔马尔·维埃拉·茹尼尔的《歪犁》、贡塞桑·埃瓦里斯托的《蓬西亚·维森西奥》等作品将一些初看新颖但并不新鲜的议题带入了公众视野。承认那些不久前还不在经典文学范围内的叙事的审美价值,让一个长期以来具有排他性的领域受到了质疑。

一方面,作为一个黑人,出身社会边缘并不是我写出好文学的前提,但另一方面,这让我能够透过另一面棱镜望见生活,提供了另一角度的叙事,让我能够提出一种与传统经典所定义的优秀作品不同的审美创作。

我认为,从事文学创作的人可以大胆定义什么是文学、什么不是文学。尽管任何定义都可能不够充分、无法涵盖全部,但或许值得一试。我们之所以需要这样的定义,是因为随着各种叙事声音的涌现,人们担忧文学会变得低俗,试图对其进行规范,或许也是为了保护它不被滥用,仿佛文学本身没有办法抵御自身的贫瘠化。

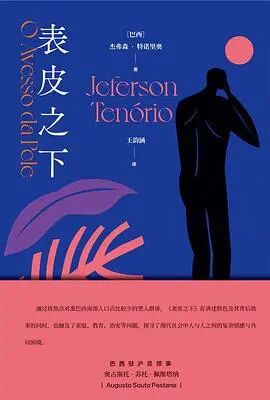

《表皮之下》

[巴西]杰弗森·特诺里奥

译者: 王韵涵

出版社:漓江出版社

出版日期:2024.3

我写《表皮之下》,不是为了谈论种族主义,而是为了讲述人物之间的关系。文学是与世界的一种联结。叙述者佩德罗的诉求,是应对哀痛,并与已故的父亲建立新的关系。种族问题贯穿了这些人物的旅途,但并没有将他们的存在简化为肤色。其中存在警察暴力、结构性种族主义和教育资源的匮乏,但归根结底,《表皮之下》是一封写给书籍的情书,一场对知识在智识与情感上的追求。

只要有生命,并意识到死亡存在,就永远会有好的文学,它会在最意想不到的地方诞生。事实上,文学的存在并不依赖于评论家或研究者,文学需要的是读者、优秀的读者。阅读比写作更重要。

在他人生的某个时刻,弗朗茨·卡夫卡曾说过,他并不“热衷于纯文学”,认为此说法是一种冒犯,而他自己是“由文学构成的”。弗吉尼亚·伍尔夫写道:“我的职业是文学。”我也曾在我的第二本书《没有上帝的星星》中写:“我们是上帝写砸了的诗。”当我投身创作时,我就是这种感觉。

最后我必须说,有些日子,写作会让我感到极度沮丧,但也有些日子,我一醒来就会有一种愚蠢的冲动,想要立刻开始写一部长篇小说——毫无准备,仅凭一时兴起,就像想临时找块泡沫板横渡科帕卡巴纳海一样。

我知道,我还没有回答演讲题目提出的问题,但现在暂且可以说:黑人作家想要的,是有权在文学的海洋中“溺水”,并能安然无恙地浮出水面。

谢谢大家。

(该文为作者在“在镜与灯之间:中巴当代文学对话”系列活动第一场的演讲稿)