大水汤汤,望我故乡:“茅奖”作品《北上》诞生记

《北上》提供了一个文学精品从选题碰撞到策划实施到编辑出版到宣传营销到获奖再推广的全过程经典案例。本篇对话,呈现了图书编辑在选题创意、作家采风、作品创作、文本打磨、宣传营销等各环节的实践和感悟。文学作品如何应和时代强音,如何承继文化基因,如何感动当下读者,除了作家自身激发创作热情之外,还要有编辑的鼓励催生。

事实上,出版史上有太多因编辑的创意动议而诞生传世经典的事例。编辑不仅是助产士,而且要成为创意者、设计师。这对编辑的综合素质和才能提出了更高的要求。

陈玉成

北京十月文艺出版社副总编辑

《北上》责任编辑之一

责任编辑有《北上》《人民的名义》《流俗地》等

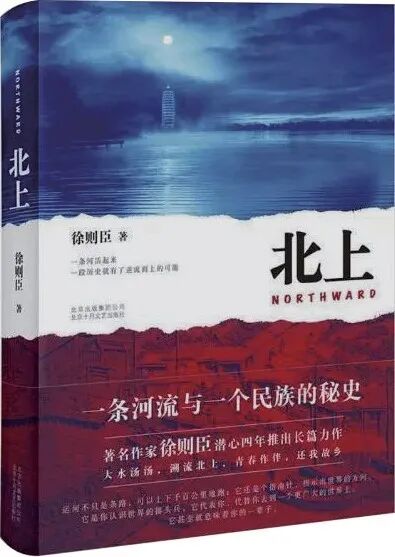

《北上》

徐则臣著,北京十月文艺出版社2018年12月第一版

获第十五届精神文明建设“五个一工程”奖图书奖

获第十届茅盾文学奖

入选 2018年度“中国好书”

“诗是吾家事”

伍旭升:与大运河相关,与一个民族的历史相关,与时代关注的主题相关,再加上是名作家,是否凭直觉就能断定这是一部好作品?你认为评判一部文学作品的选题价值有哪些维度?

陈玉成:是的,对于《北上》的信心,首先来自对徐则臣老师其人其文的信任。“70后”这一代作家继承了中国文学传统的审美特质和精神价值,同时因为自己所处的代际,又能很好地跟西方文学潮流进行嫁接。徐则臣的写作视野开阔,笔力雄健,有一种饱经诗书洗礼和生活磨砺后的从容、自信。早在2006年,他便推出了中篇小说代表作《跑步穿过中关村》,随后凭借短篇小说集《如果大雪封门》荣获第六届鲁迅文学奖,入选 2016年度“中国好书”,后又凭借《耶路撒冷》入围第九届茅盾文学奖,奠定了“70后”作家领军人物的地位。

在二十多年的创作道路中,“大运河”始终是徐则臣作品序列中不可或缺的重要背景。从小生活在江苏段运河边的他,对于运河的各种历史掌故、地理民俗都不陌生。二十多年来,他一点点地把运河放进了小说里,也因此培养出了对运河的专门兴趣,但凡涉及运河的影像、文字、研究乃至道听途说,都会认真地进行收集和揣摩。

《北上》写于国家深入推进大运河文化保护传承利用的时代大背景之下,但并非一篇主题应试作文。古代文人说“诗是吾家事”,而徐则臣认为:“大运河对我来说是个私事。”因此,从《北上》选题确立到最终出版,我们一直对作品寄予厚望。徐则臣也没有让我们失望。他以阔大开展、气韵沉雄的笔墨,写下了这部“一条河流和一个民族的秘史”。

评判一部文学作品选题价值的维度有很多,兼具社会效益和经济效益的好作品尤为难得。从一部作品的文本本身出发,文学性、思想性、主题性、创新性都是我们非常看重的评价维度。我们期待的好作品,能够踏进时代和生活的洪流,去寻找丰沛的源泉,发现火热的篇章,或在文学上有所突破,或在思想上有所创见。我们期待那种和这个大的时代、大的格局相匹配的,能够体现我们这个时代的风格、特色、主调的大作品;同时也希望看到文学关注日常,关注芸芸众生,关注普通人的冷暖和个体的精神世界。像徐则臣这样的作家,我们当然会对他的作品有更高的期待,希望他能够“到世界去”寻找自己的文学坐标,在与世界上最优秀的同代作家的对比中,完成对自己文学写作的超越。

伍旭升:每年出版的小说有上千部,真正有影响、能获奖并且市场叫座的并不多。当初你们对本书的市场有什么预期?依据是什么?

陈玉成:《北上》作为徐则臣潜心四年创作推出的长篇小说,我们对它的市场预期还是比较乐观的。这来自对徐则臣文学作品品质的信心。作为“70后”作家的领军人物,应该说,徐则臣近年来的创作始终保持着较高的水准,《北上》同样给我们带来了相当多的惊喜。写出一时一地的运河故事不难,跨越百年、从南到北的“虚构”却不容易。这是一幅《清明上河图》式的全方位展现大运河文化的恢宏图卷。作者走出了自己熟悉的当代大都会外乡人的生活题材,以一条千年长河的兴衰命运,写下了自己对于一段百年国史的深刻洞见。可以说,这部作品为近几年来较繁荣的运河题材书写,贡献了最具温度与力度的一次创作。

另外的信心,则来自徐则臣以往作品的市场积淀。在《北上》荣获中宣部“五个一工程”奖、茅盾文学奖,入选“中国好书”之前,徐则臣已经是荣誉等身。《如果大雪封门》等几部作品的单本销量均在10万册以上。《北上》问世之后,同样取得了与自身文学品质相匹配的优异市场反响。迄今为止,本书已经先后加印40次,累计销量超过55万册。

民族与文化的“旧邦新命”

伍旭升:我了解到,这部书稿是“策划”出来的,经过了反复打磨。你们在腰封上也说,这是作家潜心四年推出的力作。你们是从一开始就跟踪并参与策划了吗?这个过程重点做了哪些工作?

陈玉成:我们有一些意义特别重大的出版工程,在谋划之初,就会由北京市委宣传部牵头,集中各领域的精兵强将,形成以创作者为核心、各环节精诚合作的团队,一路为精品的创作与出版保驾护航。《北上》的创意就出自2014年某一天,市委宣传部出版处原处长侯健美女士、北京十月文艺出版社总编辑韩敬群与徐则臣在当代商场附近一家咖啡馆的三人“脑力碰撞”。出版社与作者反复讨论,达成共识,即这部作品的主旨不是仅仅写一条河,更是要通过写一条河的兴衰起落,写我们民族与文化的“旧邦新命”。在腰封的主文案中,我们以“一条河流与一个民族的秘史”作为全书的核心主题。大水汤汤,溯流北上,青春作伴,还我故乡。巴尔扎克说,小说是一个民族的秘史。《北上》恰恰是由一条千年大河直入这个民族的遥远历史,重拾我们的来处与归路。

基于作者的创作实力与影响力,以及这部作品所涉及的大运河题材的独特性与重要性,北京市委宣传部、北京市新闻出版局、北京出版集团一直密切关注这部作品,并对作家的创作与出版工作给予了大力的支持与帮助。《北上》先后获得“北京市优秀长篇小说创作出版扶持经费”“北京市宣传文化引导基金”等多种出版资助。在北京市的大力支持下,徐则臣多次深入运河一线体验生活、采访调研,与各地运河文化专家进行座谈交流,获得了大量第一手的写作素材。

在《北上》的创作阶段,我们也一直坚持与作者同行共进。我们邀请运河文化专家陈喜波陪同作者一道实地寻访通州运河;和作者一起阅读龚自珍的《己亥杂诗》;得知日本画家安野光雅的《中国的运河》在国内出版,就第一时间找来寄给作者——后来在《北上》的《2014年,小博物馆之歌》一节中,我们就看到了安野光雅的名字。

伍旭升:在编辑过程中,与徐则臣的沟通多吗?你们是否知道徐则臣四年间的写作经历,比如对大运河的实地考察、文献研究等?

陈玉成:沟通还是挺多的,每隔一段时间都会电话联系或见面。《北上》的选题确定下来之后,作者其实一直没有落笔。那几年,徐则臣先后推出了小说集《跑步穿过中关村》《如果大雪封门》《花街九故事》、长篇小说《王城如海》、儿童文学《青云谷童话》,还有一些散文、评论,这是一个相当高产高质的创作状态。正是在这个过程中,徐则臣读了六七十部有关历史和运河的典籍,读了大量当下中国作家写运河、写河流的作品,看了很多相关的绘画、摄影,还有《长江图》《苏州河》等电影。甚至只是《北上》中小波罗坐的船,他就搜集了至少3000张相关图片,一张一张地翻。可以说,他做了非常扎实的案头准备工作。

很早之前,徐则臣就开始阅读、收集与运河有关的研究著作,包括从宋朝至今关于运河的地图等各种资料,关于运河历史的著作,当下运河研究的著作,苏伊士运河、伊利运河和阿姆斯特丹、俄罗斯运河的研究文献,以及20世纪中国史、世界史的相关资料。

同时,徐则臣沿着近一千八百公里的京杭大运河,将沿途的十几座城市一座座走完。他一路收集涉及历史、运河的资料,甚至书中一段有关菜系的描写,他都会花费相当长时间去研究。比如徐则臣曾经说,运河的流向非常复杂,不是从南往北,也不是从北往南,而是一会儿从南往北,一会儿从北往南,一会儿从东往西,一会儿从西往东。他在写作中甚至还要计算航行的船速,他说自己数学不好,为此做了很多数学题。因为要写通过运河北上被铺在故宫太和殿的金砖,他特意去了苏州御窑金砖博物馆。书中还写到了汝瓷,因为他有一次去河南抚州时,见到了一位烧汝瓷的老先生——一位大国工匠。从这里,我们可以看到一位优秀的作家背后付出的艰辛和努力,以及他对笔下文字严谨求实的态度。

2018年8月,徐则臣老师将《北上》的最终稿交到了韩敬群老师和我的手中。记得当时他说:“明天是儿子巴顿的生日,今天改完了最后一稿,还是挺开心的。”这句话说得很平静。作为一名青年编辑,我从事出版工作的时间并不算长,但我越来越能感受到,作家将数年苦心孤诣创作出的作品交到你的手中,这是一种沉甸甸的信任与托付。好的作品是自带光芒的,编辑的职责应该是以自己的专业能力,包括编校、审美、运营、服务能力,在各个环节都做到精益求精,在作品已有分量的基础上为它带来更多的增值,让作品在编辑工作中收获更坚实的品质、更优异的口碑。现在来看,我觉得我们整个《北上》编辑团队还是大致做到了这一点。

伍旭升:我注意到韩敬群总编辑亲自做责任编辑,足见社里的高度重视。

陈玉成:韩老师和徐则臣有多年的交情,于徐则臣可以说亦师亦兄亦友。作为《北上》的策划编辑,韩老师见证了这部作品从创意到出版问世的全过程。刚才提到,《北上》的创意是几位老师在咖啡馆里碰撞出来的。有了写作《北上》的最初想法后,韩老师陪同作者多次实地走访运河,拜访专家学者,翻检史料典籍,在《北上》项目的整个运作过程中,扮演着重要的导师角色。

再举个例子,作品的题记,作者最初选的是白居易的诗句“事去唯留水,人非但见山”。在韩老师的建议下,改用龚自珍《己亥杂诗》(其八十三)作为题记,以提振全书。“只筹一缆十夫多,细算千艘渡此河。我亦曾糜太仓粟,夜闻邪许泪滂沱。”这首诗既写了运河最繁盛时期的漕运景象,还蕴含了一个知识分子的忧患意识、面对苍生黎民之苦的博大与悲悯,深刻契合《北上》的写作内容,底蕴、气势与全书非常合拍。这一点跟小说中的谢平遥以及作为作者的徐则臣对民族现状及未来的思考,也是非常一致的。

在伴随《北上》写作走过四年之后,韩老师写下了这样一段评语:“本书阔大开展,气韵沉雄。气象,格局,‘北上’两字适足以当之。譬诸北辰,居其所而众星拱之,地隔中原劳北望,每依北斗望京华,‘北’是地理之北,也是文脉、精神之北。小说一个重要主题恰是借一条大河写旧邦新命。两层意义,两字见之。”徐则臣说,这是《北上》书名释义的标准答案。

2023年4月,我们策划组织“十月作家课堂”文学项目,在首期“张蕾对话徐则臣:一个人与一座城”活动中,韩老师有这样一段发言,也非常精彩:“如果将徐老师创作《北上》的经历比作一次航行,从杭州启航,到通州结束,那么在航程中,作为编辑和出版人,我们始终是同行者、陪伴者。大家共同度过了一段愉快时光,留下了非常值得追怀的记忆。我常会把自己想象成这条船上的一个船员。四年航程,我们在一起。十月文艺与作家是‘同船共渡,同行共进’,我们跟徐老师的关系,正是最好的注解。”

“功夫在诗外”

伍旭升:以考古挖掘出的一封1900年八国联军士兵的信件作为引子,有出乎意料的效果。整部作品渲染1901年、2014年两个时间节点,是想表达什么意喻?

陈玉成:写大运河,不仅要写它的历史,更要写它的当下。《北上》起自漕运废止的1901年,结尾在2014年大运河申遗成功。这对大运河来说,是极有意味的两个时间节点。辛丑年(1901)七月初二日,清政府下令停止漕运,意味着运河国家层面上的运输功能到此结束,运河最重要的现实功能就此逐渐丧失,实质性衰落由此开始。2014年6月22日,中国大运河申遗成功,成为中国第四十六个世界文化遗产项目。正是借由运河申遗的契机,作者用文化这把钥匙,开启了一场“唤醒”大运河的“北上”之旅。

在《北上》中,1901年,谢平遥作为翻译陪同小波罗沿着京杭大运河一路北上。当他们最终抵达大运河的北端——通州时,小波罗因意外离世。同时,清政府下令停止漕运。一百年后,在大运河申遗成功的2014年前后,中国各界重新展开了关于运河功能与价值的文化讨论。当谢平遥的后人谢望和与当年先辈们的后代阴差阳错重新相聚时,各个运河人之间原来孤立的故事片段,才最终拼接成为完整的叙事长卷。从这个意义上来看,大运河是中国的一面镜子,从一百年来大运河的精神图谱中,可以照见我们这个民族的“旧邦新命”。

伍旭升:能从编辑的职业角度,谈谈纯文学作品的文本编辑与非文学作品的编辑有什么不同吗?

陈玉成:纯文学作品的文本编辑更多地讲求文学性,作品情感的感染力、饱满度,由此进行点染、渲染、生发。非文学作品的文本编辑更注重精确性、准确性。文学是以万统“一”,如果说规律、现实是“一”,文学及其出版就是用一万种方式来体现这个“一”。每个作家都会用自己的路径,去接近、表达、呈现这个“一”。

伍旭升:为编辑好这部作品,是否恶补了些有关大运河的知识?在做编辑审校时,派上用场了吗?

陈玉成:之前对大运河略有了解,在编辑《北上》前,也针对性地做了一些补课。但我想编辑的人文底蕴不是在编稿时才慢慢积累的,而应该是一种“文学的日常”,所谓“功夫在诗外”。我们在编稿时,经常需要处理大量的文学之外的专业知识、行业术语,内容涉及历史、社会、宗教、民俗等多种学科。书稿中的每一处硬伤和潜在的差错,既是在考验编辑的工作态度,也是在检验编辑的知识储备。这种功底更多是一种学养的积淀。

因此,编辑应该是一个“杂家”,在最广泛的读书范围内博观约取,以做学问的态度,严谨审慎地对待每一处文字和标点。《北上》以大运河作为故事的主角和线索,与历史、前人产生着精神关联,内容横跨历史与当代、朝野与官民、南北中国与东西世界,格局大开大阖。那么编辑就需要对运河的历史与现状,对近代中国和世界的历史大势、重要人物、重大事件做到了然于胸,对一百年来的各种社会变革有基本的了解和认知,否则就很难和作品中的人物产生共情,更做不到对作者的创作有了解之同情。

伍旭升:在本书文字编辑润色、章节编排、框架篇幅等方面,下了哪些功夫?

陈玉成:徐则臣是一位对写作极为严谨的作家,在作家身份之外,当时,他还是《人民文学》的副主编(现为《人民文学》主编),是一位资深的文学编辑。当时,《北上》交来的定稿已经很成熟,且经过这位“编辑型作家”严缜的编辑处理。但我们并没有丝毫懈怠,围绕作品的一些细节仍会反复推敲。林冲的娘子应该称“林娘子”,还是“林冲娘子”?什么时候该用《石头记》,什么时候可以用《红楼梦》?1901年是否能确定《西游记》的作者是吴承恩?什么时候用“义和拳”,什么时候用“义和团”?在本书出版以后,有读者提出书中的一道淮扬菜写错了,平桥豆腐是淮安的,文思豆腐是扬州的。本书加印的时候,我们就进行了更正。

因为出版周期较短,编辑时间紧张,在收到《北上》定稿后,我们便同时推进几个编次与校次的工作。《北上》的出版,集合了北京十月文艺出版社、《十月》杂志社最精干的编辑团队,书刊互动,彼此受益,这也是我们近几年为单本书投入编辑力量最多的一次。韩敬群老师与我做责任编辑之外,北京出版集团原总经理曲仲、原总编辑李清霞也亲自审稿把关,北京十月文艺出版社的章德宁、胡晓舟,《十月》杂志社的宁小龄、季亚娅等多位编辑老师均参与了审稿,在政治、历史、文学、民俗等多个方向上为图书共同把关。同时,我们将书稿分别送中国社会科学院研究员、历史学家马勇与北京物资学院教授、运河专家陈喜波审读。马勇先生作为近代史研究大家,评价这部作品是“很有意义的创造”,并对作品在历史文献细节上的规范,以及“义和拳”“义和团”“拳民”“教民”等概念的厘清指明了方向。陈喜波先生作为历史地理学大家侯仁之先生的再传弟子,深谙运河人文与地理生态,对作品中的运河路线及沿线地名进行了学术上的严谨把关。如书中某章写到沿运河到了徐州府一带,陈先生便提出:“明后期开泇口运河,运河不再经行徐州。康熙时开皂河,新中河运河从清口一直到微山湖,不再利用黄河漕运。建议路线:清口—宿迁—窑湾—梁王城—台儿庄。”凡此种种,我们均进行了更正。一如徐则臣在创作中对自己提出的苛刻要求:每一个标点、每一个文字,都要有出处;每一段河道、每一个菜名,都要有考证。“《北上》要从文学意义上经得起推敲,从史学的、地理的、文化的角度也要经得起推敲,要最大限度、最真实地保留历史和现实的细节。”

以文学呼应民族“精神史”

伍旭升:你们为本书做过哪些定制性的营销策划?有什么创新与亮点?

陈玉成:2018年12月,《北上》正式出版。在图书问世的当月,我们就策划了一场“溯流《北上》:从运河的生长地出发”系列活动,陪同徐则臣老师从运河的生长地出发,重走了杭州、无锡、淮安段运河,并开展了一系列宣传活动。随后,我们又在北京、天津、上海、南京、宁波、广州、深圳、成都等地举办了十余场《北上》的新书分享活动,都反响热烈。

在线下,我们举办了两场规模较大的研讨会。一场是2018年12月18日,由《十月》杂志社、腾讯文化联合主办的“十月青年论坛”第九期——“运河作为镜像:徐则臣《北上》研讨会”。文学评论家邵燕君、杨庆祥、李云雷、岳雯、石一枫、文珍、傅逸尘、徐刚、丛治辰、饶翔、行超、李松睿、胡妍妍、李壮、贺嘉钰、赵依、梁豪等出席会议。一场是2019年2月27日,由北京市委宣传部、北京作家协会、北京出版集团联合主办的“著名作家徐则臣长篇小说《北上》研讨会”。文学评论家贺绍俊、汪守德、张志忠、张柠、陈福民、邱华栋、李林荣、刘琼、张莉、杨庆祥等出席会议。这两场活动主要是对《北上》的文学成就和艺术特质进行探讨,确定本书和作者在文学场域里的新坐标。线上我们邀请徐则臣老师携《北上》做客今日头条微访谈,一周时间内话题总阅读量达157万,发帖总阅读量达214万。随后举办的“运河《北上》,家国流觞——对话鲁奖作家徐则臣”线上直播活动,线上观看人数也达40万人次。

伍旭升:你们觉得作家本人与读者交流,什么方式效果最好?活动过程中需要注意什么?

陈玉成:2019年我们组织的活动以线下为主,新冠疫情期间以线上为主。不论是以什么形式与读者交流,我们觉得最重要的是每一场活动的品质,嘉宾的匹配、场地的选择、活动的宣发、合作的平台、技术的支持等,每一个细节的成功都可能催生一场高质量的文学对谈。对于我们来说,重要的不是单本作品的营销,而是整个作者品牌的营销,让徐老师和他的作品为更多的读者了解、熟知、喜爱。

伍旭升:大运河作为中华民族精神文化标识之一,被列入了中央确定的五大国家文化公园建设规划之中。一部优秀的文学作品出版后,怎么更好地呼应时代主题,甚至掀起时代的风潮呢?

陈玉成:京杭大运河途经浙江、江苏、山东、河北四省及天津、北京两市,贯通海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系,全长近一千八百公里。《北上》出版以来,我们在大运河流经的各个省(市)都举办了相关的阅读推广活动。《北上》小说里的一些情景元素,也已经在专业的文化公司运作下,转化成为文创产品。书中的小波罗北上寻亲,很喜欢喝中国茶。寻根、运河、烟草、茶叶这些小说中的情景元素,经过开发设计,就变成具有一定现代审美又流淌着历史韵味的中西文化交融的文创产品。其中有小说描写的“小波罗烟斗”“雪茄”,不过这个“雪茄”不是烟草,而是普洱茶做的“一支雪茄茶”,名为“古树雪茄普洱生熟茶”。还有北上酒、北上茶、镇纸文房,以及手作黑糖、玫瑰花酱等“北上”联名产品,配上徐则臣的书法,把文学通过日常的生活表现了出来。这种文创同样是阅读的一种形式,是小说故事向当代生活的渗透与延伸。

一部文学作品对于时代的呼应、民心的回应,一定是和这个国家的历史文化、这个民族的“精神史”紧密相连的。只有扎根脚下这块我们生于斯、长于斯的土地,才能真正写出有生命力、创造力、感染力的故事,真正生成温暖人心、打动人心的力量。同时,我们也期待影视、戏剧等对于文学作品的二度创作,文学在与其他艺术门类的融合中,一定会生发出更有意义的文本阐释。尤其是优秀的现实题材原创作品,具有强大、健旺的生命力,而一个好的作家、一部好的作品往往可以在整个市场产业链上做出具有规模性的效益。相较于网络文学创作的快节奏,纯文学的创作过程往往更加艰辛,成果取得来之不易。而影视作为当今资本流量最为集中的艺术门类,对于优秀的文学作品的改编,往往能给原著带来更多的社会关注,对于作家的创作也是一种表彰、肯定与激发。

(采访者:伍旭升,中国出版集团原编委办主任,曾任《中国出版传媒商报》社长、总编辑;受访者:陈玉成,北京十月文艺出版社副总编辑,《北上》责任编辑之一,责任编辑有《北上》《人民的名义》《流俗地》等)