《诗刊》的诞生和不同凡响的“第一炮”

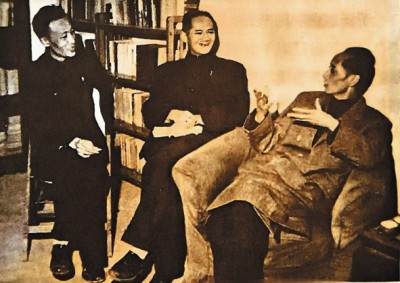

三位《诗刊》负责人在一起商谈工作。右起臧克家、徐迟、葛洛

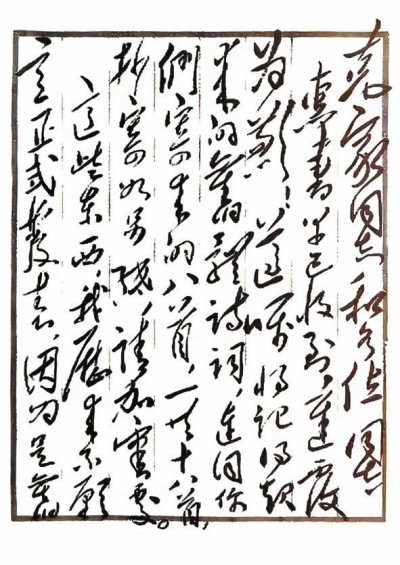

毛主席致《诗刊》编辑部的信之一

1956年,文艺界在中央“百花齐放,百家争鸣”方针的推动下,呈现出一片欣欣向荣的繁荣景象,文学创作非常活跃,一批优秀的小说、诗歌、散文、戏剧脱颖而出。在这种形势的鼓舞下,一些诗人在一起聚会时,经常谈论一个热门话题——小说、戏剧、理论,都有自己的刊物,为什么诗歌就没有一个自己的刊物呢?

一天,臧克家来到外文出版社看望老友徐迟,一进门,只见屋里几位诗人正在热烈交谈,见到他来,大家马上和他讨论起办一个诗歌刊物的问题。

大家的意见使臧克家感受到了朋友们对诗歌执着的热爱,他心里很感动。其实,他也早就想过这个问题,诗歌创作要发展,办一个诗歌刊物的确很有必要,老友徐迟在3月作协理事会扩大会议上就呼吁过,但一直没有得到回应。而且作协已经有了《人民文学》这个综合性的刊物,再办一个诗歌的专门性刊物,恐怕不大容易。

臧克家把自己的想法告诉了大家。但大家觉得,臧克家在作协书记处分管诗歌工作,由他再次向作协党组反映诗人们的意见可能会有效果。

臧克家回去后不久,经过仔细研究琢磨,在9月2日郑重其事地向作协的领导写了一份报告,题为《一九五七年创刊诗月刊计划》:

为什么要办诗刊?

抗战以前和抗战期间,曾有多种诗刊出版,解放以后没有专门刊登诗创作的刊物,许多诗人和广大读者,迫切要求出版一种诗刊,以便容纳许多一般文艺刊物所不能容纳的较好的诗篇。

计划中还将创刊日期(1957年5月)、刊物页数(60页)、月刊、每期印数(10万份)、开本(16开)及编辑机构、人员配置(主要负责人三人、一般业务人员十二人、一般行政人员五人)一一列出。

臧克家的汇报引起了作协党组的重视,他们马上于9月18日给中宣部打了报告,要求批准创办《诗刊》。仅仅过了六天,9月24日,中宣部就批复,同意作协党组的请求。

过了几天,作协党组副书记刘白羽到臧克家家登门拜访,把中宣部批准创办《诗刊》的好消息告诉了他,并告知他,党组已经决定任命他为《诗刊》主编。

臧克家没想到上级这么快就批准了《诗刊》创刊,得知喜讯自然异常高兴,但让他更没想到的是,组织上安排他来承担新中国第一个诗歌刊物主编的重任,他感到这责任太重大了,恐怕自己承担不了。他向刘白羽提出,自己和拟任副主编的徐迟都不是党员,另一个拟任副主编的严辰虽是党员,但却是兼职,希望调一位能力强的党员来《诗刊》做主编,自己做个副手。

刘白羽对臧克家说,没有党员,你和徐迟就在编辑部里起党员的作用。你们要切实负起责任来,有事可以及时向党组和书记处汇报,我们会尽量协助你们做好工作。

听到刘白羽的鼓励,臧克家心里有了底,接着,他向刘白羽谈了自己对于如何办好刊物的一些想法:第一,刊物的主旨是要表现我们时代的精神,为祖国的革命和建设服务。第二,刊物的结构要小,人员要精干,摊子铺得太大,不好管,弄不好事倍功半。第三,因为写诗的人一般都比较自由散漫,所以要强调纪律性,不能搞以个人为中心。

刘白羽对臧克家的想法很认同,又与臧克家商量了编委和编辑的人选。臧克家希望能调一些有编刊经验的老编辑来参加工作,以便使组建刊物的工作开展得顺利些。

正当臧克家为创办《诗刊》而积极奔忙时,10月底,他们夫妇的第二个女儿又呱呱坠地了。臧克家老来又得女,自是欢喜非常。在给女儿起名字时,郑曼提出了一个要求,因为前面三个孩子都随父姓,本着男女平等的原则,这个小女儿应该姓“郑”。臧克家爽快地答应了妻子的要求。夫妇俩商议,鉴于当时埃及总统纳赛尔收复苏伊士运河主权,引起英法等国的强烈不满,伙同以色列对埃及进行军事挑衅,苏伊士运河周边骤然紧张的国际局势,为了表示对埃及人民的声援,小女儿的名字就定为“郑苏伊”。

孩子的到来给臧克家带来了生趣,也带来了忙乱。在这么短的时间内双喜临门,臧克家累并快乐着。

新中国第一个诗歌刊物的组建工作非常顺利。副主编徐迟很快到位,编辑组的人马也很快齐全。大家各就各位,马上开始了工作。臧克家身体不好,每周两次去办公。严辰是兼职,也不常来。徐迟主持日常工作,有大事不时去臧克家的家中,二人研究解决。

既然党组把主编这么重的担子交给了臧克家,臧克家就要尽自己最大的努力把刊物办好,不辜负组织对自己的信任。他觉得,要办好这个刊物,首先政治上要把好关,要确定为祖国的社会主义革命和建设服务这个方向,否则一切都谈不上。在此前提下,艺术上一定要高标准。一定要抓住好稿件,提高刊物的艺术品位,只有这样,才能巩固刊物的固定读者群。要帮助一些热爱诗歌艺术的工农兵群众提高他们的诗歌艺术欣赏水平,并且把他们培养成刊物的基本读者,最好能培养出一批工农兵诗人。因此,刊物一定要处理好普及与提高的关系。刊物的体裁要多样化,不能只要政治抒情诗,叙事诗、爱情诗、风景诗、讽刺诗、寓言诗、神话诗……兼容并包。形式上也要多样化,长诗、短诗、新格律诗、散文诗、十四行诗、阶梯诗,甚至旧体诗也可以占一席之地。百花齐放,百家争鸣,决不能千篇一律,毫无生气。另外,刊物要广泛地联系全国的老中青诗人,把他们团结在刊物周围,决不能搞小圈子、宗派主义那一套。

臧克家把自己的想法告诉了徐迟,徐迟和他的想法不谋而合。

万事开头难。创刊号的稿件是最关键的问题,头一炮一定要打响。臧克家过去办报刊时,主要是依靠文朋诗友们的帮助,效果很好。他和大家商量了一下,决定分别去一些老诗人家中组稿,并请他们就办刊方针和方法问题多多指教。另外向一些在诗坛上有影响的诗人广泛约稿,力争约来一些高质量的稿件。于是,几个编委兵分数路,分别拜访了郭沫若、冯雪峰、萧三、艾青、冯至、何其芳等老诗人,并给冰心、王统照、穆旦、陈梦家等著名诗人写信约稿,希望鼓起他们的创作兴致,为《诗刊》,也是为诗坛多写好诗。这些老诗人知道了《诗刊》创刊的消息后,都很支持编辑部的工作,积极为《诗刊》出主意、想办法、写稿件。

但一个刊物的创刊不可能事事顺利。当时纸张十分缺乏,为《诗刊》的印数问题,臧克家和徐迟到文化部去找负责办公厅工作的黄洛峰解决问题。他们和黄洛峰是老朋友,本以为熟人好办事,孰知黄洛峰是个坚持原则的同志,在两位老朋友面前说了许多困难,只答应《诗刊》印一万份,两人好说歹说,最后争得面红耳赤,黄洛峰就是不肯让步。臧克家和徐迟乘兴而去,却败兴而归。

印数是上不去了,如果稿件再没有引人注目的内容,这本刊物的命运可想而知。前一阵出去组稿,约来了一些稿件,大家认为质量都不错,但还是没有特别有分量的诗稿能压住阵。大家费尽心思想出各种办法,但都不尽如人意。

怎么办呢?

1956年初冬的一天,徐迟去诗人冯至家拜访,二人谈到了《诗刊》创刊号应如何做才能一炮打响的问题。谈着谈着,他们谈到了毛主席诗词。

毛主席不仅是伟大的革命家、战略家、理论家、军事家,还是一位伟大的诗人,他的诗词早已在民间甚至国外流传,一首《沁园春·雪》,让多少骚人墨客倾心敬佩。但毛主席的诗词并未在新中国成立后的刊物上正式发表过,民间传抄的又有许多错讹。徐迟曾从各种渠道收集到传抄的八首毛主席诗词,但里面有一些句子很令人费解。比如传抄的《沁园春·长沙》中,有一句“张寥阁,问苍茫大地,谁主沉浮?”这“张寥阁”到底是什么意思,大家绞尽脑汁也猜不透。

冯至给徐迟出了一个主意:与其让这些毛主席诗词在民间以讹传讹地流传,不如请毛主席将这些诗词在《诗刊》创刊号发表一个定本,既可以为已经传抄的诗词改正一下错讹,也可以为《诗刊》大振声威。

徐迟一听,喜出望外,这主意太好了! 他立即回去把这个意见和臧克家及其他几位编委说了,大家听了,都举双手赞成。

说干就干,一封致毛主席的信很快打好了草稿。臧克家的毛笔字写得好,大家公推他誊抄,于是,他将信工工整整地抄在宣纸上:

亲爱的毛主席:

“中国作家协会”决定明年元月创办《诗刊》,想来您喜欢听到这个消息,因为您一向关心诗歌,因为您是我们最爱戴的领袖,同时也是我们最爱戴的诗人,全世界所爱戴的诗人。

我们请求您,帮我们办好这个诗人们自己的刊物,给我们一些指示,给我们一些支持。

在诗歌的园地里,已经显露了百花齐放、百鸟啭鸣的春之来临的迹象。西南的诗人们,明年元旦创刊《星星》诗杂志;《人民文学》《长江文艺》都准备来年初出诗专号;诗歌在全国报刊上都刊登得很多。这是一个欢腾的时代,歌唱的时代。热情澎湃的诗歌的时代是到来了,《诗刊》因而诞生。

我们希望在创刊号上,发表您的八首诗词。那八首,大都已译成各种外国文字,印在他们的《中国诗选》的卷首。那八首,在国内,更是广泛流传。但是,因为它们没有公开发表过,群众相互抄诵,以致文句上颇有出入。有的同志建议我们:要让这些诗流传,莫如请求作者允许,发表一个定稿。

我们附上那八首诗词的抄稿一份,请加订正,再寄还我们。如果您能手写一首,给我们制版发表,那就更好了。

其次,我们希望您能将外边还没有流传的旧作或新诗寄给我们。那对我国的诗坛将是一件盛事。对我们诗人将是极大的鼓舞。

《诗刊》是二十五开本,每期一百页,不切白边;诗是单行排的,每页二十六行。在编排形式上,我们相信是不会俗气的;在校订装帧等方面,我们会恰当地求其讲究。

我们深深感到《诗刊》的任务,美丽而又重大;迫切地希望您多给帮助;静下来要听您的声音和您的吟咏。

《诗刊》编辑部

主 编 臧克家

副主编 严辰 徐迟

编 委 田间 沙鸥 袁水拍 吕剑

一九五六年十一月二十一日

信一经写好,立即发出,大家的心里都暗暗祈祷:毛主席,您可一定要支持我们哪!

创刊号的稿件不少,左挑右选,决定用艾青、冯至、萧三、甘永柏、朱丹、严阵、孙静轩、周良沛、吕剑、徐迟和智利诗人聂鲁达的诗,闻捷的散文以及张光年、吴伯箫、方纪的评论,还有三篇诗集评介以及艾青、李桦和王琦的插图。阵容强大,内容充实,臧克家审完稿后心中踏实了一些,总算没白忙一场。

万事俱备,只欠东风。大家在苦苦等待。

12月的一天,编辑部突然接到一个电话,要找徐迟。徐迟拿起话筒:“喂,我是徐迟,请问你是哪一位?”

“我是田家英。主席问,《诗刊》什么时候发稿?”

徐迟的眼睛一下子睁得老大,他兴奋而又机智地回答:“我们在等主席的诗稿。”

话筒里没有声音了。

徐迟是何等聪明之人,天上掉下来的机会他岂能白白错过? 他紧接着反问了一句:“主席的诗稿什么时候给我们?”

“不知道。”田家英守口如瓶,说完挂断了电话。

虽然没有从田家英口中得到确切的消息,但徐迟还是高兴得两眼放光,他大声说:“太好了! 太好了!”

放下田家英的电话,徐迟又拨通了臧克家家旁的公用电话,向臧克家报告了刚才的事。臧克家立刻赶到了办公室。

鉴于田家英的电话很有可能是主席考虑要给《诗刊》诗稿,臧克家和徐迟等编辑部负责人商量了一下,决定一定要等待主席的诗稿来后再出刊,哪怕明年1月出不了创刊号也要等。

又是难熬的等待。

1957年1月12日上午,编辑部突然接到任务,去取一份重要信件。大家纷纷猜测:是不是毛主席的诗稿来了? 不一会儿,信取回来,果然,牛皮纸的大信封上,几个遒劲的大字让大家欢呼雀跃:

北京王府大街文艺大楼中国作家协会诗刊社

臧克家同志

毛寄

是毛主席的回信!编辑部沸腾了。

臧克家在第一时间得到消息,立即赶到编辑部。

毛主席的回信写了满满三页信纸:

克家同志和各位同志:

惠书早已收到,迟复为歉! 遵嘱将记得起来的旧体诗词,连同你们寄来的八首,一共十八首,抄寄如另纸,请加审处。

这些东西,我历来不愿意正式发表,因为是旧体,怕谬种流传,贻误青年;再则诗味不多,没有什么特色。既然你们以为可以刊载,又可为已经传抄的几首改正错字,那末,就照你们的意见办吧。

诗刊出版,很好,祝它成长发展。诗当然应以新诗为主体,旧诗可以写一些,但是不宜在青年中提倡,因为这种体裁束缚思想,又不易学。这些话仅供你们参考。

同志的敬礼!

毛泽东一九五七年一月十二日

毛主席的18首诗词被人清清爽爽地誊抄在白纸上,比编辑部之前给主席发过去的诗词整整多了10首。这意外的收获让臧克家和编辑部的同志们激动不已。当大家仔细阅读了主席这18首诗词后,“张寥阁”之类的疑问便统统烟消云散。

《诗刊》的第一炮打响了! 这第一炮那么轰轰烈烈,那么不同凡响。

1957年1月25日,许多人对这个日子记忆犹新。时值春节前夕,又刚刚下了一场雪,北京各新华书店前,一大早就排起了长长的队伍。人们冒着凛冽的寒风,踏着皑皑的白雪,等待着购买自己心仪已久的东西。这东西,不是年货,不是紧俏商品,而是刚刚创刊的《诗刊》。人们都想早些看到伟大领袖的诗作,看到新中国第一本诗歌刊物。

排队买《诗刊》,成为当时文坛的一大佳话。

(本文摘自《大地诗魂:臧克家的成长之路》,郑苏伊著,辽海出版社2025年9月第一版)