《欧亚与全球性》:关于“天人合一”与“协同共存”的价值共鸣

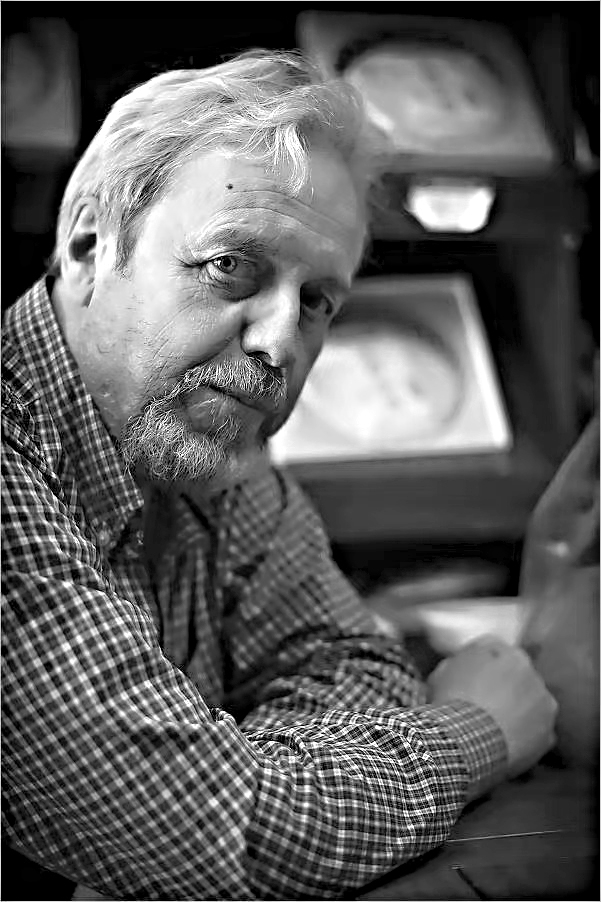

弗拉基米尔·维亚切斯拉沃维奇·马良文,俄罗斯高等经济研究院亚洲区域部教授,知名汉学家,曾就职于莫斯科罗蒙诺索夫大学、巴黎大学、远东联邦大学、中国台湾淡江大学等教学和科研单位,先后出版50余部专著。

在当前全球化遭遇挑战、地缘政治紧张加剧的背景下,俄罗斯汉学家马良文教授的《欧亚与全球性》以其独特的理论视角,深入探讨了欧亚大陆的精神纽带。书中,他从哲学和宗教的根基出发,深入解读了欧亚大陆的内在联系。这不仅是对区域国别研究方法的创新,更是将中国文明置于欧亚对话中心,为“一带一路”倡议贡献了独到的见解。马良文深耕中国文化数十载,从翻译老庄哲学到挖掘中国文化基因,这本书凝聚了他毕生的智慧与感悟。

首先是欧亚整合的文明共生论。在书中,作者提出欧亚大陆不仅是地理概念的拼接,更是一个容纳多元文明共生的空间。书中对俄罗斯“欧亚转向”的分析颇具启示:当俄罗斯公众对欧洲的兴趣消退,其地理幅员与文化多样性反而成为重构欧亚认同的基础。作者指出,当下欧亚整合需要在“动态平衡”中寻找文明共生的可能,这与“一带一路”倡议的“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的理念不谋而合。正如书中强调,中国的协同原则“不寻求颠覆世界的立足点”,而是通过基础设施联通创造“无定形合作空间”。他认为,东亚以及整个欧亚大陆是建立在多元文明共生的基础上的。对中国而言,其精神是“天下大同”。人类命运共同体的理念,正是全球新秩序正义的保障。

马良文认为,中俄两国应该在欧亚大陆的范围内,在生活的“超文明”高度建立友谊。中国提出的“人类命运共同体”将立足于欧亚大陆,成为真正全球化的灯塔。然而,为了实现这一目标,欧亚各国需要重新评估其文明世界的历史边界。马良文将“天人合一”提炼为欧亚文明类型学的标准,这恰与“一带一路”强调的生态共治、民心相通形成哲学层面的契合。当西方地缘政治学说执着于“修昔底德陷阱”,本书却从老庄哲学中,提炼出非对抗性全球治理的智慧。

其次是“唐人街”与东亚国家身份认同的区域研究新视角。马良文非常熟悉中国文化,这体现在他对汉字和太极拳等文化符号的解读上。他指出汉字是“自然形象的寓言化”,象形文字决定了中国文明的符号编码逻辑。当西方学者惯于用“现代化量表”解读中国时,马良文却从太极拳的动静平衡、中国古人的处世哲学中,揭示出中国全球战略的文化基因。他对全世界的唐人街现象的看法非常特别,认为这是全球“中国梦”的生产和消费空间,是一个仿真工厂,是通往全球范围内各种文明协同共生关系的基石,创造了一个全球中国的形象。但作者认为这些“海外飞地”削弱了文化传播的深度和实质。他认为,文化互鉴需要超越符号展演,回归“道器合一”的文化互鉴:“欧亚大陆本身就是实现人类使命的必要因素,甚至是最重要的因素。对欧亚空间的研究开辟了一个决定人类命运的精神战场。”

马良文还敏锐地观察到东亚国家的身份分化问题,他得出一个悖论:东亚人民的文化传统和历史命运联系越紧密,区域合作越困难。正是这些民族在历史和文化上的强烈共性,滋养了他们的竞争意识。他认为,中国雄狮将坚决捍卫自己的主权。如今,亚洲的发展是一把音叉,决定着世界无数音域的和谐之声。他对中国提出的“人类命运共同体”心怀期冀,这是很多研究中国的外国学者的普遍心态。

第三是协同性政治的新范式与文明互鉴。马良文教授提出“协同”这个概念——即合作产生的效果大于投入的努力总和,创造出更好的生活质量。他认为,实现协同效应不需任何条件,除了完全的交流自由。东西方之间没有本体论的矛盾。马良文建议西方要克服成见,必须从中国古老文化和哲学的角度理解中国人,将自己的经验投射到中国是毫无意义的。中国著名的“无为”哲学是一切行为的原型。中国的战略是“顺应自然”。这种对“柔性权力”的阐释,既是对“中国威胁论”的解构,也为讲好中国故事提供了话语策略。他不仅批评了西方的话语霸权,还暗示了全球治理话语权的竞争已经进入了新的叙事阶段。

作者坦言,当代全球资本主义在驯服人类欲望的同时制造华丽假象,而新全球主义的推动者并不隐瞒他们是以中国传统世界观的遗产为基础的。他创造性地将东亚国际关系特征概括为“异中求同、分中求合”,这恰与上合组织的“上海精神”形成理论共振。书中探讨了“共存政治”理念,认为中国的“一带一路”倡议体现了平等互利的合作模式,最符合国家间关系的协同原则——它涉及到一个巨大的、政治上无定形的空间,涵盖了发展程度和文化背景迥异的国家,并不意味着要建立政治集团。中方坚持参与自愿、互利互惠、平等相待,这是发挥协同作用的理想状态。他将“一带一路”视为协同原则的典范——不寻求制度输出,而是通过“因势利导”来实现战略布局。他肯定了“协同”在破解国际关系困境中的作用,为当前地缘政治困境的解决提供了新思路。同时,作为熟悉中西文明的俄罗斯学者,马良文为理解中俄关系和中国的全球战略提供了独特的“他者”视角。

在当前中国积极发展区域国别学的大背景下,这本书的跨学科探索值得肯定。马良文把地理、神话、哲学等不同领域的东西融合在一起,打破了传统的“文明冲突论”。他的欧亚共同体观念和费孝通的“多元一体”理论相似,但更注重文明之间的互动及其变化,为困顿中的全球化模拟了出路。他告诉我们:真正的互联互通不仅是货物与资本的流动,更是“天人合一”智慧与“协同共存”伦理的价值共鸣。《欧亚与全球性》或许尚未构建完整的理论体系,但其打破学科边界的勇气、贯通古今的视野、融合欧亚文明的尝试,特别是对中国文明的深入理解,使之成为中俄文明互鉴的典范。当下我们更需要和平对话,而不是冲突纷争。欧亚大陆的精神整合和协同合作,或许正是构建人类命运共同体的密码。

(作者系河南大学俄罗斯研究中心副教授)