《林门郑氏》是一部哀悼之书 ——访作家林雪虹

尽管写作多年,先后受邀为《星洲日报》《北京晚报》《南方周末》撰写专栏,有作品(短篇小说《普度玛央》)荣获马来西亚具有最高荣誉的文学奖之一的花踪文学奖小说评审奖,但在《林门郑氏》出版后,新书发布会,众多媒体约访,各种公号、短视频的宣传,让马来作家林雪虹有一种曝晒在太阳底下的灼烧感,而她此前多年的写作则像是身处昏暗的房间。林雪虹自谓是一个天真的理想主义者,每走一步都艰难缓慢,充满迟疑和挣扎。纵使写作的道路幽暗不明,但她依然相信尽头会出现微光。

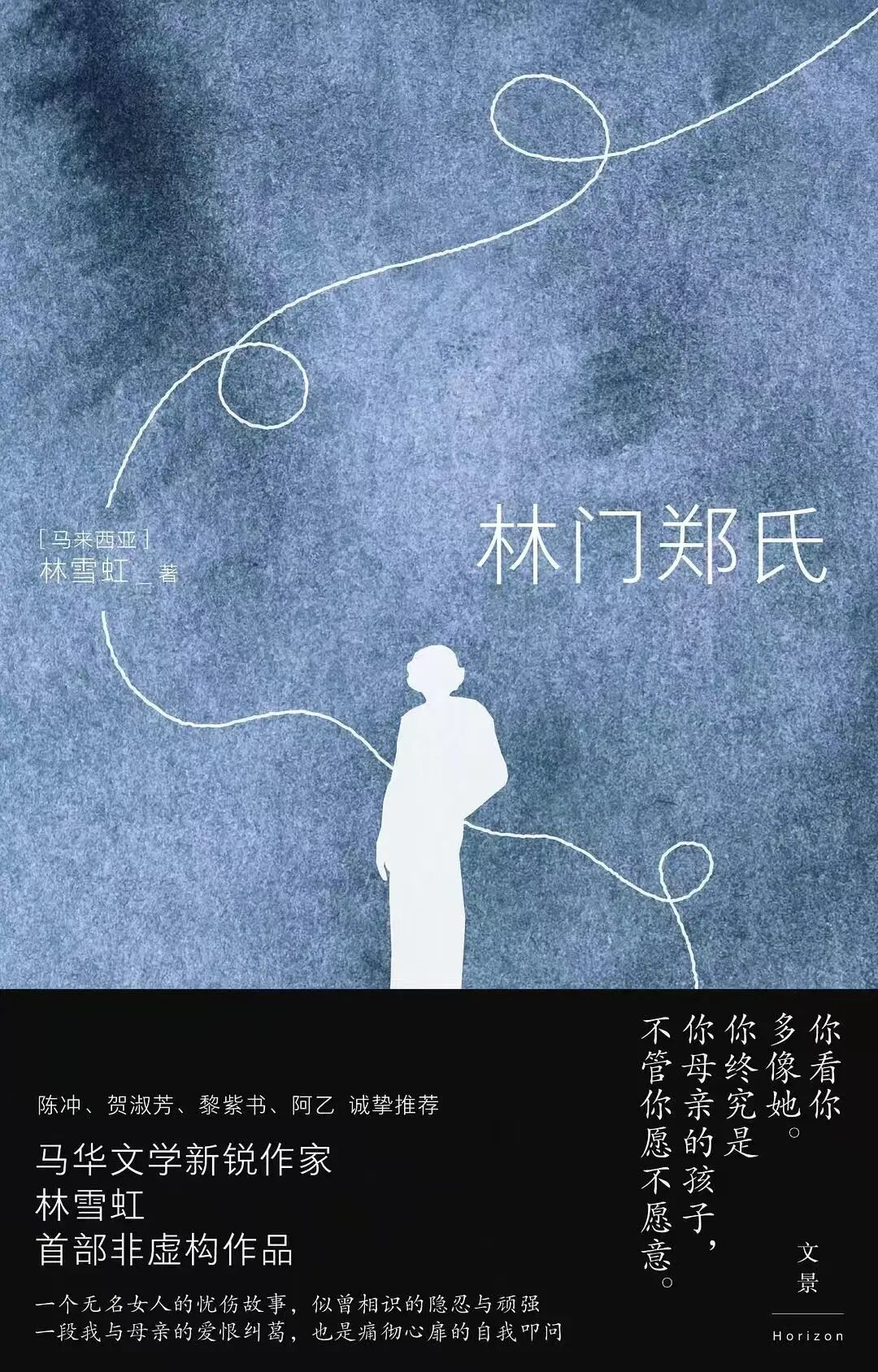

今年上半年,她追忆母亲的作品《林门郑氏》在马来西亚出版,紧接着被引进中国,由上海人民出版社推出简体中文版。

作家阿乙评价说:“没有抒情、粉饰那些主观的东西,也没有像新闻记录那样完全客观的东西……它每一处都显现了内心的真实。”在《林门郑氏》中,林雪虹显现出情感的克制和疏离,对母亲,对自己,以及母女关系的探讨和剖析,因之获得客观真实的力量,也由此击中了更多读者的心弦。更准确地说,在林雪虹的笔下,我们看到的不仅仅是林雪虹和她的母亲,以及其中展现出的母女间幽微复杂的情感纠葛,同时还有我们自己,而这个“自己”可能是其中的母亲,又或者是女儿。

三年前,林雪虹和丈夫离开居住了15年的北京,搬到天津。她说,北京是一座昂贵的城市。另外,因为丈夫生病,他们也迫切渴望一个比较清静的新环境。前段时间,林雪虹来北京办事,本报记者就《林门郑氏》的相关话题采访了她。

林雪虹(陈菁霞摄)

《林门郑氏》,[马来西亚]林雪虹著,上海人民出版社2025年7月

“每一个女人都应该拥有自己的名字”

中华读书报:无论是上半年在马来西亚出的繁体版还是这次的简体版,《林门郑氏》都获得很好的阅读回馈,且频繁出现于各大新书排行榜,销量也持续攀升。对作者来说,这当然是乐见的好事。你之前预期过这样的结果吗?谈谈你的感受吧。

林雪虹:这绝对是意料之外的事。我没有想到这本书会和那么多读者产生共鸣。我看见许多人和我有一样的伤痛,看见他们被母亲的故事触动。我很感激那些愿意和我分享他们故事的读者。这些日子我一直有一种曝晒在太阳底下的灼烧感,像是刚刚从昏暗的房间里走出来那样。

中华读书报:《林门郑氏》被称为你的首部非虚构作品,也有称其为长篇散文的。但在阅读过程中,却常常让人产生读小说的错觉。作品的结构,如错置、倒叙,以及多声部的人物视角、表达等,无不显示作者的精心布局。能不能谈谈你在文本构建上的想法?

林雪虹:最初这并不是一个写作计划。书里有两三个片段曾经以散文或随笔的形式发表在《北京晚报》和《星洲日报》上。那时我刚从任教的国际学校辞职,开始在报纸上开设专栏,于是很自然地就把当下的生活记下来。我想以一种客观又冷静的笔触讲述母亲的疾病,想要带着一种疏离感去看待她这个病人。我们都无法预知她什么时候会离去。很快事情就失控了。疾病仿佛瞬间就打开了我们家的黑匣子,让我看见所有人阴暗或软弱的一面。我们的母亲确诊五个多月后就离世了。她是带着遗憾离开的。她去世后,我看到很多她的遗物,那些对象有的让我得以知道她更多的过往,有的唤醒了沉睡已久的记忆,那些记忆是我在过去二十年从来不去触碰的。我意识到我应该写一本书,一部她的生命史。我以外婆的葬礼为起点,因为我知道那是母亲后来很在意的一件事。母亲曾经相信她之所以患癌,是因为她没有照顾外婆,因此她遭受到了神明的报应。她和外婆的死亡相距不到一年,仿佛死神来了以后就再也没有离开我们家。

年轻时的郑锦(林雪虹的母亲)

我花了六年才把这本书写完。整个写作过程是断断续续的,写的时候非常痛苦,而且不停地被现实生活打断。这是一部哀悼之书,我是任由自己被自己的思绪和情感牵引的。故事的主角是我的母亲,是我记忆中的她。与此同时我又不断地被她的遗物触动。那些遗物总是能勾起许多关于她的记忆。可以说它是一部流动的作品,随着我的生活或心境的变化而呈现出不同的面貌。

书里穿插了一部题为《一个女人的脸》的戏剧。那是由三个场景和一个叫亚英的女人在病房中的内心独白构成的戏剧。创作那部稚拙的戏剧时,我刚刚在医院接受子宫肌瘤切除术,回家后有整整一周的时间可以无所顾虑地躺在床上休养。我在那段日子重温了英格玛·伯格曼的电影,日日夜夜沉浸在他的光影之中。夜里我常常梦见母亲,也想到病房中的我和她。我强烈感觉到自己对死亡的恐惧和对母亲临终时刻的想象都交织在一起了。那是一次陌生又痛苦的经历,我想以文字记下那种阴暗、混乱、深刻的印象。我不知道为什么我选择了戏剧和日记这两种形式,选择戏剧也许是因为伯格曼的电影,选择日记应该是因为我喜欢日记这样一种比较私密的文体。

中华读书报:这本书的内容是从母亲患病、去世切入,由此展开对母亲一生的回叙,主题落脚于对女性命运的观照。但在叙述过程中,你对于母女关系的省视,对自己内心深处的探寻,无不为这部作品增加了深度和厚度,也更加打动人心。这种真诚的自我袒露需要很大的勇气。写作过程中,你会感到纠结和犹豫吗?

林雪虹:过去我很少直面我和母亲的关系,我选择的是一种淡漠、疏远的相处方式。她逝世后,我开始审视我们的关系,开始直面她带给我的影响或烙印。因为讲述她作为一个女人的故事,我不自觉地也开始审视起自己的生活。我想知道我们是谁,我们过着什么样的生活,以及是什么使我们成为今天的我们。我在写作时是没有纠结和犹豫的。写作时的我是独自一人面对自己和生活的,我是自由的。我感受到的是一种很深的沉重感。

中华读书报:“你看你多像她。你终究是你母亲的孩子,不管你愿不愿意。”这句话有温暖的一面,更有某种残酷的意味。写母亲的作品很多,但《林门郑氏》不同之处在于直面母女情感纠葛中那些幽微和晦暗处,读者阅读的同时也难免会对照自身处境,代入其中。实际上,你笔下的母亲指向的是一个更广大的群体,具有标本意义。

林雪虹:这句话的原话是“你是你母亲的女儿。看,你多像她”。写这句话时,我是无奈又悲凉的。那段日子我开始每周买一张彩票,甚至养成记账的习惯。我记的不是日常的开销,而是买彩票的日期、金额和结果。我是下意识地做这件事的。我从来没有记账的习惯。某个夜晚,当我又一次记账时,我发现自己竟然和母亲在做一样的事情。从前她也有在记事簿记下买万字票的日期、金额和结果的习惯。她还喜欢记我们拿了多少学费和生活费。那是我曾经厌恶的一件事。那个晚上,我发现自己延续了她的做法,仿佛我继承了她的某种性格,而那恰恰是我最讨厌的特质。这对我来说是一场悲剧。后来的日子里,我发现了我们之间更多的相似之处,不只是令人讨厌又无奈的对金钱的态度,还有慷慨、柔软的心肠。尽管我写作时想的只是自己和母亲,但事实证明这也是许多人(尤其是女性)和他们的母亲的故事。最近有一个硕士班同学因为读到关于《林门郑氏》的报道而和我恢复联系,我们有十五年没见了。原来她和她的母亲关系一直不好,但有两年的时间,为了一起照顾患癌的父亲,她们达成了短暂的和解。如今父亲去世了,随着年龄和阅历的增长,她和母亲之间的拉扯又回来了。她用的是“拉扯”这个词。这个词使我想到角斗士的搏斗和撕裂感。她说她能和我的故事产生共鸣,我也在想象和感受她的挣扎与痛苦。

中华读书报:“林门郑氏”(英文译名A Mother with No Name)这个称谓的背后,遮蔽了一个女性作为个体的独特性存在。你希望通过这个书名向读者传递什么?是否意在凸显传统社会中女性“有名无姓”的生存状态?

林雪虹:这四个字是我在母亲的葬礼上看见的。母亲死后,当我抵达殡仪馆时,二姐带我参观灵堂隔壁的房间。那里有一个被白丝绸围着的大冰柜,冰柜的第二层贴着一张写着“林门郑氏”的白纸,那是先前存放母亲遗体的地方。我当下就被那四个字重重撞击,因为我以为我会看见母亲的名字“郑锦”。我没有想到她会在自己的葬礼上被这样称呼。守丧的那两天,当尼姑为母亲诵经超度时,我总是急于从中捕捉母亲的名字。我一直深信这是死神或天使留给我的启示。我坚持以这四个字作为书的名字,因为我相信它的感召力,相信它带有某种社会学或女性主义的力量。我当然希望读者知道或记住“郑锦”,但我更想说的是“每一个女人在活着时或死后都应该拥有自己的名字”。“名字”是一个人最早拥有的东西,起初那是一种比较纯粹的存在,渐渐地有的名字拥有了更多分量,有的名字则被视为无足轻重。从古至今许多女人的名字总是被忽视或遗忘,人们首先记得的往往是她们的夫姓和她们的社会角色,而这个社会角色常常是被强行赋予的。女人总是不断地被规训和塑造。郑锦应该首先是郑锦,其次才是女儿、妻子和母亲。

“书写过程常常是痛苦交杂着温暖”

中华读书报:在记录母亲卑微坚韧一生的同时,也隐隐反映出在传统夫权/父权制度下女性的困境。作为一位受过现代高等教育的新时代女性,你怎么看待、评价自己的父亲?能描述一下你们父女之间的情感关系吗?

林雪虹:他是一个脆弱、敏感、易怒的男人。长久以来,他的脆弱和敏感隐藏在他的沉默和易怒之下,这是我在母亲离世后才意识到的。他还是一个掌控欲很强的丈夫和父亲。他对生活总有各种不满,他的房子就像是一座哥特式城堡,你被迫惧怕他,被迫遵守他制定的规则。他似乎无法突破自身的局限性,仿佛永远无法逃离命运。也许这是我们的悲剧。我仿佛继承了他的敏感与脆弱,面对他时,我总是感到压抑又痛苦。但我总能保持一贯的疏离,我擅长沉默和逃离。

中华读书报:《林门郑氏》与当今女性所探讨的关于自我、家庭、事业的诸多议题其实存在某种跨越时空的呼应。在你看来,母亲的故事对当代读者有何种现实意义?

林雪虹:也许从今以后我们能更勇敢地直面我们的挣扎与痛苦。我们不只是要讲述它们,我们还要试着改变我们的处境。我们知道自己并不孤独,我们看到走在前面或死去的人的足迹,我们将沿着那条道路走下去,直到我们获得自由。

中华读书报:因为种种的原因,一个人总会与自己的家庭或联系或断裂。从个体来说,你怎么看待个人与家庭之间这种复杂的情感纠葛?

林雪虹:当人们说“家庭”时,我常常会想究竟对方说的是原生家庭还是核心家庭。原生家庭是我来自的地方,我无法选择它,无论我走到哪里,它总是如影相随。随着阅历和学识的增长,我对它的认识越来越深;与此同时,随着年岁的增长,我也注定与它渐行渐远。尽管我们无法选择原生家庭,但我们有权利选择自己想要的生活。

中华读书报:整个写作过程中,有没有哪一个瞬间或哪一段文字,让你尤其感动或触动?通过这次书写,你个人最大的收获或改变是什么?

林雪虹:当我写母亲学做衣的心路历程和她的婚姻生活时,我的内心涌现了一种交杂着柔软、疼痛、忧伤的感觉。当我写她的遗体时,那疼痛的感觉更加强烈,我真切意识到那个女人已经不在这个世界了。我好像看了一部很长很长的电影,我是那部电影的创作者,电影里的那个女人“创造”了我,我也在电影里。我深深沉浸在里面。有一个场景尤其触动我。上三年级时,我从学校的书展带回来一本《小三看图作文》,坐在母亲的裁缝铺认真地读着。那是一本白封皮、薄薄的书,里面有一些专门为三年级的孩子准备的范文。我一个人读着那本书,母亲就在不远处的缝纫机前低头工作。很快我便拿起笔写起自己的故事来。我把我的故事拿给母亲看。“你写吧,可以写一本《小虹看图作文》。”母亲高兴地对我说。那时候我们都不知道“小三”指的是小学三年级。我们还以为那些故事是一个叫小三的女孩写的。其实这只是一件寻常的小事,但它却深深触动着我。它给我一种私密、温暖的感觉,温柔得令人心碎。它仿佛还预示了我的未来。这个画面里只有我和母亲两个人,我不知道其他人在哪里。她有那么多孩子,而且裁缝铺常常是很热闹的,可为什么我记得的只有我和她两个人?

工作时的林雪虹母亲

整个书写过程常常是痛苦交杂着温暖的。写作是我观看这个世界的方式,这段旅程使我得以看见我们的母亲,在她彻底消失以前好好地看她一眼。我还看见我自己了。除此以外,我还收获了读者和版税,感觉自己变得更谦卑了。

中华读书报:谈谈你的写作情况吧。你从小生长在马来西亚,在那里开始最初的文化/文学启蒙,后来又在中国求学、定居。于你而言,中、马文学资源对写作有哪些不同的影响?

林雪虹:小学四五年级时,我喜欢翻阅大姐从学校带回来的华文课本,那些课本里有许地山、鲁迅、胡适、冰心等中国现代作家的作品,是我最早接触到的中国文学。上初中后,我读得最多的是张爱玲的小说。后来我念中文系,除了学中国古代文学、现代文学和当代文学,也选修“世界文学”。其实“世界文学”指的是西方文学,我们学习西方文学史和阅读西方经典文学作品。图书馆、书店和书展有各种中国文学(包括港台文学)、日本文学和西方文学的作品,我阅读最多的是中国大陆和台湾的作品,那是我的文学启蒙的初始。那是二十年前的事了。这些年我读得较多的是西方文学,中国的出版人引进了无数优秀的作家的著作,艾丽丝·门罗、安妮·埃尔诺、奈保尔、卡佛、赫塔·米勒等等,甚至还有杰出的电影导演的文集和工作笔记,它们滋养了我的文学生活,也打开了一扇又一扇窗,让我看见窗外星光熠熠,看见各种讲故事的方式。

中华读书报:《林门郑氏》在马来西亚出版后,马华作家吴鑫霖评价“这是很难得的马华女性书写”。关于家族的回忆和叙述,读者同时也读到母亲以及更早一代的外婆这些生活在马来西亚底层的福建女性的身世和命运。作为一名马华作家,你如何看待自己的马华文学传统,以及自己在其中的坐标和位置?

林雪虹:我没有想过这个问题。这是评论家考虑的事。

中华读书报:无论是《林门郑氏》还是你在公号上的零散作品,读起来都像是一种絮语,尤其是《林门郑氏》,很多片段中文字的铺陈就像意识流一般。你本人怎么看待这一现象?这种写作特色和你个人的精神特质有关吗?接下来你有什么写作计划?

林雪虹:你在公众号上读到的应该是我的日记,那确实是我的絮语,是我在对自己说话,也是我在记录自己的日常生活。也许那是因为我总是很孤独和失落。《林门郑氏》则是在悲伤和哀痛中书写的,里面有我的回忆、梦境、内心独白,写作时我并没有考虑表现手法或艺术技巧,那只是那段日子最令我感到自在的一种书写方式。

最近我在整理过去一年的日记。我还在写一个忧伤的爱情故事。

中华读书报:就像这本书在梳理你母亲的一生一样,如果梳理自己这么多年的写作生涯,你有什么样的感受?

林雪虹:举步维艰。我一直有一种举步维艰的感觉,仿佛每一步都缓慢又艰难,充满迟疑和挣扎,但幽暗的森林尽头偶尔还是会闪烁着微光。我总觉得过去我并没有看清自己的生活,看起来像是在步履不停,但回过头去看才知道自己其实是一个天真的理想主义者,甚至有点无可救药。