野史光影里的左宗棠

李岳瑞《春冰室野乘》载左宗棠(谥号文襄)轶事两篇:

左文襄之捷秋试也,与同年生湘潭欧阳某,同舟北上。一日文襄伏几作书,欧阳生问何为,曰:“作家书耳。”有顷,舟已泊。文襄匆匆登岸纵眺,书稿置几上,尚未缄封也。欧阳生因取视之,书中叙别家后情事,了无足异者。惟中间叙及一夕泊舟僻处,夜已三鼓,忽水盗十余人,皆明火持刀入仓,以刃启己帐,己则大呼,拔剑起,力与诸贼斗,诸贼皆披靡,退至仓外。己又大呼追之,贼不能支,纷纷逃入水中。颇恨己不习泅,致群盗逸去,不得执而歼旃也。欧阳生读之,大愕,自念同舟已十余日,果有此事,己何以不知?然家书特郑重其事,又似非子虚,因召文襄从者问之,亦愕然不知,又召舟人问之,皆矢言实无其事。未几,文襄徐步返舟,欧阳生急诘之。文襄笑曰:“子非与我同梦者,安知吾所为耶?”欧阳生曰:“梦耶?何以家书中所言,又若真有其事也?”曰:“子真痴之矣,昨晚吾偶读《后汉书·光武纪》,见其叙昆阳之战,云垂海立,使人精神飞舞,晚即感此梦。乃悟前史所叙战事,大半皆梦境耳。安知昆阳之役,非光武偶然作此梦者?子胡为独怪我耶?信矣!痴人之不可与说梦事。” 吴县吴清卿中丞之督学陕甘也,按试至兰州。于时左文襄肃清关内,方布置恢复新疆之策。文襄固夙以武侯自命者,平时与友人书札,常署名为“今亮”。中丞下车观风,即以“诸葛大名垂宇宙”命题,文襄闻之,甚喜。次日班见司道,故问新学使昨日观风,其命题云何,司道具以对,文襄捻髭微笑,不语者久之。徐曰:“岂敢!岂敢!”

左宗棠与奕譞合影

《春冰室野乘》中的《左文襄轶事》,寥寥数笔,却如一面多棱镜,在正史的宏大叙事之外,折射出晚清名臣左宗棠鲜为人知的精神侧影。这两则轶事不事雕琢,却以野史特有的鲜活笔触,将人物从庙堂之高拉至江湖之远。没有浓墨重彩的功业铺陈,只有家常般的絮语闲笔,却让那个自称“今亮”的男子从历史深处向我们走来,带着文人的狡黠、豪杰的自负以及凡人的烟火气。

第一则轶事以“梦”为核心,上演了一场精彩的文本戏法。舟中夜泊的场景,成了左宗棠精神世界的舞台。当他俯伏在几案上写家书,笔尖游走间忽然绽开一场刀光剑影的战斗:“明火持刀入仓,以刃启己帐……拔剑起,力与诸贼斗,诸贼皆披靡。”这般紧张激烈的描写,与真实情境中同舟者愕然不知的反应形成强烈反差。水盗明火执刃闯入船舱,他拔剑而起,杀得贼众败退入水。剑影刀光,绘声绘色,唬住了同舟的欧阳生,却不料原来是南柯一梦。有趣的是,左宗棠并未将梦境当作荒唐戏谑,反而煞有介事地写入家书,仿佛这场虚构的战斗,早已在他心里预演过千遍万遍。

此时的左宗棠,不过是赴京参加会试的举子,困顿于狭小的船舱,却怀揣着经略天下的雄心。现实中的局促与心中的浩瀚,在梦境里找到了平衡。他读《后汉书·光武纪》,为昆阳之战的壮阔而心驰神往,一转身,便在自己的世界里挥剑斩寇。这哪里是文人的痴狂,分明是未展宏图者的精神自勉和传统士人的“书剑情结”。想当年,辛弃疾“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营”,不也是壮志未酬的情感投射吗?当左宗棠笑对友人质疑,说“前史所叙战事,大半皆梦境耳”,与其说是以调侃的方式质疑史书的绝对真实,消解史书的神圣,不如说是借由梦境,在历史与现实之间搭起一座桥——那些青史留名的英雄故事,何尝不是先在某人的心中预演,才最终在现实中上演?

左宗棠爱以“今亮”自居,这在晚清官场多少显得有些张扬。但当吴清卿以“诸葛大名垂宇宙”为题考校士子,他听闻后的反应却特别耐人寻味。“捻髭微笑,不语者久之”的细节描写,堪称神来之笔,活画出一个既自负又深谙处世之道的士大夫形象。“捻髭”动作显露出文人的自得,“微笑”暗藏被理解的愉悦,沉默则是官场老手的分寸感,而“岂敢!岂敢!”的谦辞,表面是客套,实则是半推半就的自我肯定:既遵循传统士大夫谦谦君子的处世规范,又难掩以“今亮”自许的得意心理。

他的自负是有底气的。诸葛亮六出祁山,他抬棺西征收复新疆;诸葛亮治蜀严明,他在西北整顿吏治、兴办洋务。这份自许并非狂妄,而是对自身才具的清醒认知。但官场自有官场的规矩,“岂敢”二字是客套,也是保护色。在儒家传统里,太过张扬的自负总显得不合时宜。可那抹藏在胡须里的微笑,终究泄露了心底的得意:知己难得,这命题恰似一曲高山流水,懂他胸中的万千丘壑。

从时代的角度看,这名号又多了几分悲壮。晚清风雨飘摇,秩序崩塌,诸葛亮的鞠躬尽瘁便成了左宗棠的精神图腾。他扛着“今亮”的旗号前行,既是对自我的激励,也是对时代的回应。当王朝需要有人站出来力挽狂澜时,他愿意成为那个接过历史接力棒的人。

野史的妙趣,正在于这些不被正史收录的琐碎。正史里的左宗棠是“陕甘总督”“钦差大臣”,是冷冰冰的官名与功业;但在《春冰室野乘》里,他会为一场梦的快意挥笔书写,会因一句懂他的命题而暗自欣喜。这些生活化的片段让人物从神坛走下,展现出“人”的温度。野史的“真实性”恰在于此,它不追求事件的完整记录,却擅长捕捉人物的瞬间反应,在看似琐碎的细节中揭示性格的隐秘角落。

作者的笔法也透着狡黠。两则故事都从“误会”起笔:欧阳生读信后的错愕,属官转述时的恭敬,都是为了引出左宗棠的真实面貌。没有直接的评判,却让人物性情在对话与反应中自我呈现。尤其是第一则故事里虚实交织的处理,梦境的热烈与现实的平静,书信的郑重与事实的虚无,这种反差本身就在诉说:所谓英雄,往往先在自己的精神世界里征战过千百回,才有可能在现实中披荆斩棘。而在第二则故事中,自署“今亮”的直白与“岂敢”谦辞的含蓄对比,“甚喜”的外露与“不语”的内敛对比,层层叠加,让人物形象更显立体丰满。

掩卷细思,左宗棠的可爱正在于这份真性情。他不掩饰对英雄的向往,哪怕用虚构的梦境来预演;他享受被认可的喜悦,却也懂得在适当的时候收敛起锋芒。这种矛盾的统一,让他区别于史书里那些高不可攀的圣贤,成为一个有血有肉的人。

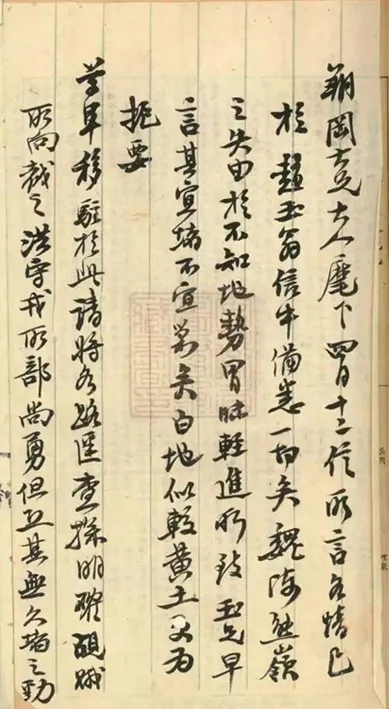

左宗棠手札

当我们将这些轶事与他后来的功业对照,会发现一切早有伏笔。那个在舟中编织英雄梦的书生,最终真的提剑上马,在西北大地写下属于自己的传奇;那个笑谈“前史皆梦”的文人,最终用实实在在的战功,让自己的名字成了后人眼中的青史。野史的价值,或许就在于让我们看见,所谓英雄,从来不是突然降临的天人,而是在岁月里一点点打磨、一点点确认自我的凡人。

在野史的光影里,左宗棠的形象愈发清晰。他是自负的,却自负得有底气;他是幽默的,幽默里藏着对历史的深刻洞察;他是高傲的,却在高傲中保留着一份难得的真实。这些轶事像一面镜子,映出的不仅是一个人的多面,更是一个时代的复杂。当旧世界摇摇欲坠,总需要这样既有狂气又有真气的人,在历史的长卷上,写下属于自己的浓墨重彩。而我们透过这些看似琐碎的记载,触摸到的,正是这种在时光中永不褪色的生命热力。