“插上祖国的旗帜”——由舒群《没有祖国的孩子》想到的

当《松花江上》的旋律回荡在天安门广场,当杨靖宇支队的战旗在风中猎猎招展,历史与当下在这一刻交汇。这深沉的歌声不仅包含黑土地的苦难,更发出东北人民不屈的呐喊——“哪年,哪月,才能够回到我那可爱的故乡?”

此刻,我又想起了那个名叫果里的朝鲜少年——一个没有祖国的孩子,一个在东北大地挣扎求生的流浪儿,一个饱受欺辱却从未低头的生命。他的遭遇,是千千万万东北人民在苦难中奋起抗争的缩影。

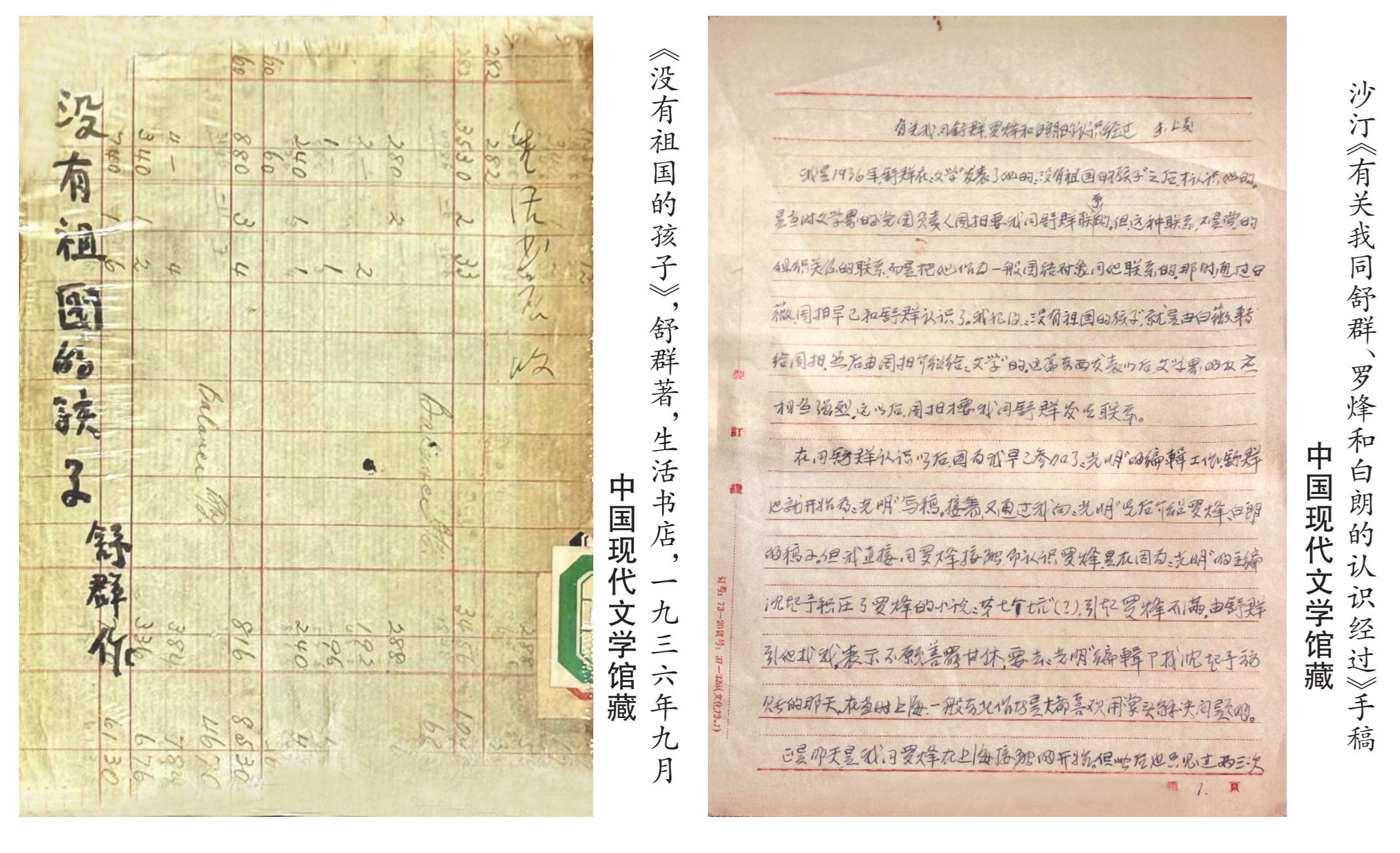

“我是1936年,舒群在《文学》发表了他的《没有祖国的孩子》认识他的……那时,通过白薇,周扬早已和舒群认识了,我记得《没有祖国的孩子》就是由白薇转给周扬,然后由周扬介绍给《文学》的。这篇东西发表以后,文学界反映相当强烈。”在中国现代文学馆“山河迹忆——手稿里的抗战中国”展览中,展出了作家沙汀的手稿,真实地记录了舒群和笔下的果里走上文坛的过程。

舒群《没有祖国的孩子》诞生于民族危亡之际,白山黑水间的抗日烽火,将他手中的笔磨砺得如钢刀般锋利——他用充满热血的文字记录下东北人民的顽强斗争,如同他笔下的果里,最终将匕首刺向侵略者的心脏。

铸旗之志:烽火淬炼下的革命之路

李书堂是舒群的第一个名字。1913年,他出生在黑龙江哈尔滨的一个贫苦家庭,靠父亲做苦工度日。因家境贫寒,少年时他曾多次辍学,颠沛流离于阿城、一面坡和哈尔滨之间,曾用名李春阳、李旭东、李村哲。

1927年,辍学的舒群在两个店铺做学徒,因不堪打骂而辞工,混迹于野孩子群中。这时,他认识了一个名叫果里的朝鲜孩子,果里的爸爸是烈士,他是中东铁路苏联子弟第十一中学的学生,也是《没有祖国的孩子》中主人公的原型。在小说里,果里经由“我”的引荐才得以上学,实际上,正是在果里的推荐下,舒群认识了苏联女教师周云谢克列娃,这位女教师帮助舒群进入中东铁路苏联子弟第十一中学,她也是舒群的小说《我的女教师》中苏多瓦的原型。周云谢克列娃对舒群的关怀无微不至,她关心他的生活,帮他补习知识,给舒群讲十月革命的故事,在这里,舒群得到了很好的启蒙教育。舒群曾在《我的女教师》中这样表达自己对她的感激:“在我的祖国,/我无故乡,我无亲人。/我只是一个人,一个身,/无人想念我,也无我想念的人。/我的女教师,/给了我一匹千里驹,让我向天下奔驰。”然而,这样美好的时光未能持续。第二年,像小说中的果里那样,舒群被东省特区教育厅的督学查出,赶出了学校。辗转求学中,他阅读了大量古今中外名著,积极参加反帝反日的游行示威斗争。在革命思想的熏陶下,在志同道合的朋友的鼓励下,斗争的火苗在舒群心中越烧越旺。

1931年,中共哈尔滨地下党创办哈尔滨市委第一份党报《哈尔滨新报》,舒群在该报副刊《新潮》上发表诗歌散文,开启了他的文学生涯。9月18日,震惊中外的九一八事变爆发,日寇的铁蹄让东北大地陷入苦难。面对国土沦丧、同胞哀号,年仅19岁的舒群毅然加入抗日义勇军,将一腔热血化作前行的脚步,以无畏青春迎接烽火淬炼。1932年3月,舒群参加第三国际中国组工作,同年9月加入中国共产党。年底,组织派他到洮南任情报站站长,负责情报搜集和传递。

在以身投入革命的同时,舒群还以笔为枪,在文字中发起斗争。他化名“黑人”,在《国际协报》《哈尔滨商报》《大同报》副刊上发表了许多具有进步思想的诗歌、散文。他曾表示,起名“黑人”不仅因为是皮肤黝黑,还因为自己像黑人一样生活在社会底层,心蓄抗争之意。“黑人”不仅是笔名,更是他反抗的注脚——皮肤黝黑,身处底层,却偏要以这黑暗为燃料,点燃抗争的火焰。

展旗之作:黑暗牢笼里的不屈呐喊

“我们天天仍是希望把旧的旗子升起,哪怕这是一年,一月,一天……一刻也好。可是,我们总是失望。只有扑到储藏室的玻璃上,看看丢在墙角下的旧旗子。”舒群在《没有祖国的孩子》中借孩童之眼,道出了那个时代整个民族锥心的屈辱与执着的盼望。

写下这些文字时,是1934年,舒群被囚于青岛狱中,身陷囹圄,不见天日。那时的他为躲避追捕来到青岛,却遭奸细出卖入狱。在狭小潮湿的囚室之中,他将肉身的困顿与家国的悲愤熔铸为墨,以笔为矛,在黑暗的时刻凛然张扬出一面精神的旗帜。

1935年春,舒群获释前往上海,租住在法租界的一处亭子间中,开始修改这部小说。稿件曾请人转交鲁迅未果,但被同住一楼的作家白薇发现,获得了高度评价。白薇将这篇小说推荐给周扬,并请苏灵扬协助舒群进行修改。在此期间,舒群加入中国左翼作家联盟。1936年,《没有祖国的孩子》发表在傅东华主编的《文学》杂志5月号上,这是他署名“舒群”的第一篇小说,也是他的代表作。

小说发表后引起很大的反响。周扬曾指出:“失去了土地,没有祖国的人们,这种种的主题,在目前有着特别重要的意义。最近露面的新进作家舒群,就是以他的健康而又朴素的风格,描写了很少被人注意的亡国孩子的故事,和正在被侵略中的为我们所遗忘了蒙古同胞的生活和挣扎,而收到成功的新鲜的效果,成为我们的一个重要的期待。”周立波曾在《一九三六年小说创作回顾》中写道:“舒群的《没有祖国的孩子》……等,艺术的成就上和反映时代的深度上,都逾越了我们的文学的一般的水准。”作家草明则在《忆舒群》中评价道:“他那篇短篇小说写得很有感情而又抑郁沉重,它虽写的是当年失去祖国的朝鲜孩子,但充分道出沦为殖民地的苦难的东北人民的心声,起到了推动抗日救亡的积极作用。它成为当年文坛上推崇的佳作。”

《没有祖国的孩子》以东北沦陷为背景,刻画了朝鲜少年果里在日寇压迫下的悲惨遭遇和决绝反抗。果里为逃脱“猪一般的生活”流亡到中国,他在失去祖国后所遭受的凌辱,是全体被殖民者苦难的缩影,而他最终以弱小而决绝的姿态,将锋利的刀刺向“魔鬼”的壮举,则象征着被压迫者最彻底、最英勇的反抗。这种反抗精神,如暗夜火种点燃了无数国人的救国激情。与此同时,舒群借苏联女教师之口,竖起了那面“被丢弃在墙角”的“祖国的旗帜”——“果里,你不能跟果里沙去的。将来在高丽的国土上插上你祖国的旗,那是高丽人的责任,那是你的责任!”在沦陷的东北大地插上中国的旗帜,又何尝不是所有中国人的责任?这面旗帜超越实体,成为国家主权和民族尊严的至高象征。通过中国少年果瓦列夫对旗帜的深切眷恋,舒群深刻地警示同胞:绝不能失去自己的旗帜,要为祖国的旗帜永远飘扬而战。

舒群巧妙构思了中、朝、苏三国少年的友谊,他们的命运因法西斯侵略而紧密相连,又在共同反抗中找到情感与道义的同盟,将不屈的呐喊升华为国际主义的悲壮共鸣,在更广阔的视野下揭示了压迫与反抗的普遍性。《没有祖国的孩子》不仅以文学的形式记录国土沦丧之痛,更以预言般的笔触,为所有“失去了土地,没有祖国的人们”指明方向:那便是以果里般的决绝,插起战斗的旗帜,在不屈的呐喊中,夺回属于自己民族和国家的光明。

扬旗之程:从沪上创作到延安耕耘

在《没有祖国的孩子》发表后,舒群的创作进入旺盛期,他推出《老兵》《秘密的故事》《萧苓》等一系列中短篇小说。这些作品延续其沉郁悲怆的风格,细致刻画了从抗日士兵、地下工作者到普通民众的多样态抗争图景。

1937年7月7日,七七事变爆发后,舒群以高涨的热情投入抗战,他不仅写作,还做记者、编辑并参与许多组织工作。八一三事变后,党指示上海著名作家和文化界人士撤退。舒群在撤退的过程中,以坚定的信念和极高的纪律性完成党的各项工作。1937年9月,在林伯渠和周扬同志的指派下,舒群作为随军记者在八路军总司令部工作,兼任朱德总司令的秘书,参加了著名的平型关战役;1938年2月,在任弼时同志的指示下,舒群去武汉和丁玲同志共同创办《战地》杂志,这期间他身兼数职,与其他同志集体创作话剧《台儿庄》《总动员》及报告文学集《西线随征记》等,又在《抗战文艺》《国民公论》《广西日报》副刊等发表大量散文和小说。1939年,受战事影响,《战地》被迫停刊,舒群撤退至桂林,于1940年辗转回到延安,任延安鲁迅艺术学院文学系教员,并于次年担任《解放日报》四版主编。

1942年春,舒群协助毛泽东同志筹备延安文艺座谈会,毛泽东在给舒群的信中写道:“前日我们所谈关于文艺诸方针问题,拟请代为搜集反面意见(各种各色),若有所得,请随时示知为盼!”

在延安文艺座谈会召开后,舒群结合自身的实践经历撰写《必须改造自己》的学习体会。他在文中提出,要打破知识分子小圈子,走出“作家的堡垒”,“面向工农兵”的写作就是“要写给他们读,读得懂,或是听得懂,读得高兴,或是听得高兴,甚至非读非听不可。这是新文艺发展的必然道路,我们要走的必然道路”。这一时期的舒群并没有拘泥于个人创作,而是用全身心的热情为党的革命事业培养大批青年作家、工农作家和文艺骨干力量。

“当迈进东北门槛的时候,我脚踩着东北土地,眼睛瞅着了东北景色,耳朵听着了东北土音,鼻子吸着了东北的风土味,一句话说,我确实置身于东北的天地之间了。我十数年的流亡日子,总归止于今年今月今日今时了。”抗日战争胜利后,舒群作为东北文工团团长回到故乡,写下了这篇《归来人》。此番归来,不再是漂泊无根的流亡者,而是用战斗洗净屈辱、用胜利赢得尊严的守护者,是祖国旗帜之下光明灿烂的胜利者。如今,这招展的红旗是前辈以鲜血染就的信念,是民族尊严永不褪色的象征,更是我们必须用整个生命去捍卫的时代誓言!

(作者系中国现代文学馆助理研究员)