从291字史料到一部草原史诗

2025年9月,作家王族的长篇历史小说《匈奴的干粮》在人民文学出版社出版。

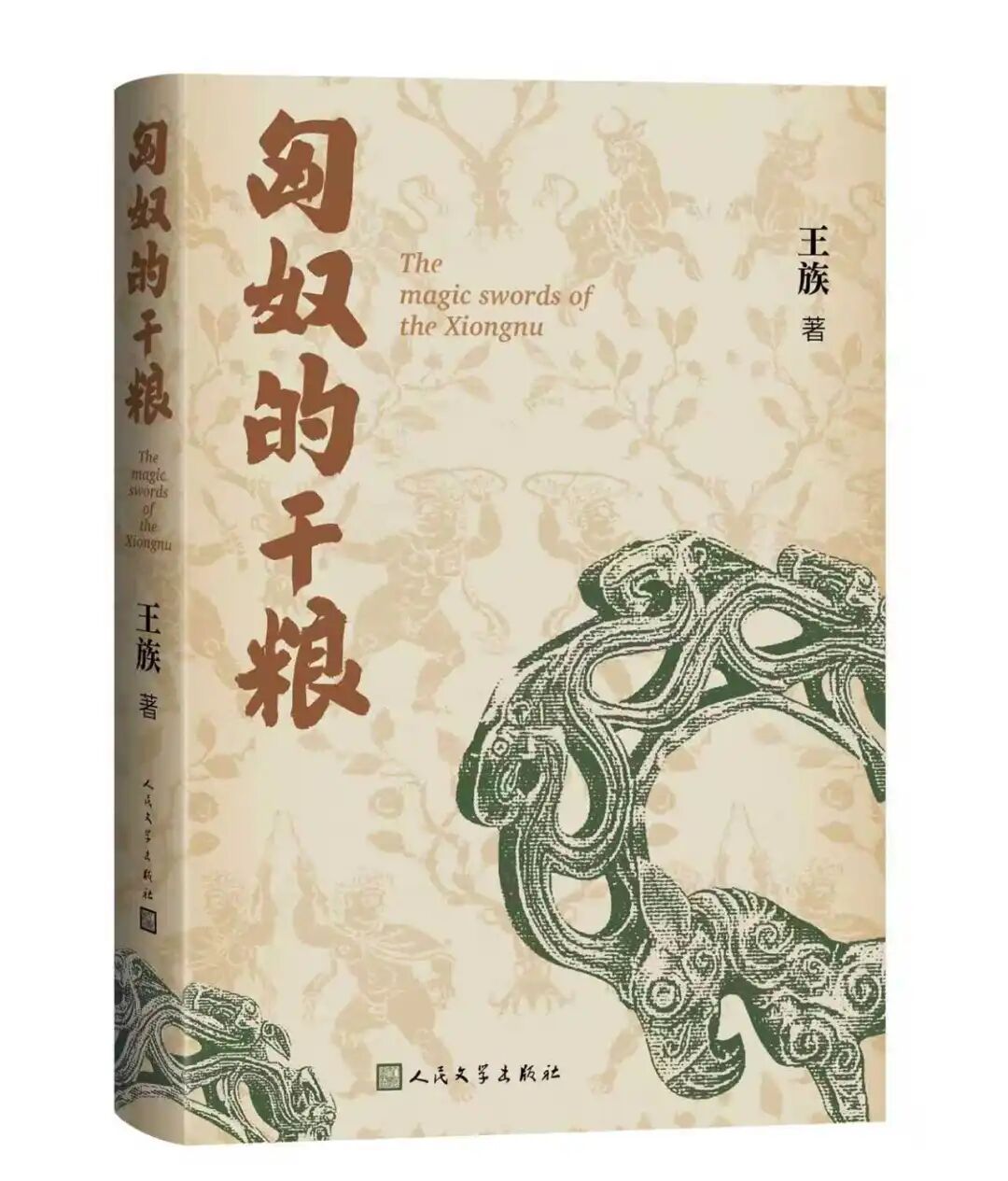

《匈奴的干粮》

王族著

人民文学出版社2025年9月版

这是一部深入刻画匈奴早期历史的文学作品,继承了历史小说的叙事传统,描述了两代单于的成长与匈奴部落的崛起。基于历史的真实,作品对人物命运、族群时代和历史意义等方面的虚构,使读者仿若置身于那个风云变幻的时代,能够沉浸式地感受匈奴民族在草原上的生活状态、内部矛盾以及战争场景。

有报道认为,该作品以小说的笔法呈现司马迁的信史传统,实现了“宏观史诗与微观人性的双重表达”,具有浓厚的历史氛围和独特的审美体验。因此该书在面世后,得到了文学界、历史学界和广大读者的浓厚兴趣。

为此,我们专访了作家王族,以下为访谈实录:

01

我现在手中拿着您的最新长篇历史小说《匈奴的干粮》,感觉设计非常精美,从质感到纹样、色彩,都非常具有远古的质感,使人瞬间能够感受到一种历史的温度和来自古代草原文明的厚重。请问这些元素是怎样被组合到一起的?它们能为我们带来怎样的遐思?

王族:《匈奴的干粮》的封面用的是“红底对人兽树纹毛织物”图, 1995年出土于新疆尉犁县营盘墓地。这幅图我非常喜欢,具有典型的西域文化特征。设计师巧妙截取了这幅图的局部,用虚实结合的方法作为封面的底色。这种隐隐约约的处理方法,恰到好处地呈现了遥远历史的沧桑感和深厚感。封面右下角像羊像鹿又像马的器物截图,也有力呈现了历史,尤其是色彩和选型的呈现,让人能够感觉到强烈的视觉冲击。但同时它并没有直接用我们想象中的匈奴形象或者远古草原生活、征战图景,所带来的是一种格外悠远宁静的意境,仿佛作家或者读者正置身“匈奴历史博物馆”中,正在用我们心灵的语言与远去的他们沟通。所以,这本书的封面设计定稿以后,我和我的编辑老师都感到非常惊艳,相信读者朋友们也会喜欢。

02

您所涉猎的是一个大众不太熟悉的领域——匈奴民族。在此之前,作家高建群出版有著名的文学作品《最后一个匈奴》,在文坛引起了轰动。总体来讲,专注于匈奴的文学作品并不多见,您是如何想到要创作一部有关匈奴的作品的?其中关于“干粮”这个意向,是我和身边朋友讨论得最多的一个话题。为什么会用“匈奴的干粮”这样一个书名?它的立意是什么?

王族:我们读中国历史就会发现,中国历史是中华各民族共同维护“大一统”的历史。自古以来各民族多元一体,给我们留下了一笔重要财富。所以说,匈奴在当时虽然生存艰苦,创造力非常有限,但是他们对世界抱有极大的热情,能够积极去创造,在没有得到时,要求自己去追求弥足珍贵的“干粮”;在得到后,又怀着敝帚自珍的珍惜态度,将其视为现实与精神共有的“干粮”,所以书名便用了《匈奴的干粮》。

03

各民族文化确实为我们带来了弥足珍贵的精神食粮。在读《匈奴的干粮》这本书的时候,原来对匈奴民族模糊的印象变得清晰了。古代游牧民族艰辛发展、壮大的过程,他们的情感、秩序,他们的文化,包括忠诚、杀戮,奠基了两代单于的崛起之路。尽管有关匈奴的长篇小说第一次走进您的笔端,但对草原文化、游牧文化以及匈奴文化的热爱,又使这一切变得有迹可循了。比如,您以前创作过一部游牧文明视角的历史散文作品《上帝之鞭》,探讨了阿提拉、耶律大石、成吉思汗三位草原领袖的征战历程,以及他们对欧亚文明格局的塑造。可以说说您对草原、游牧文明的看法吗?您又是出于什么契机,将视角从现代走向了历史的呢?

王族:匈奴作为典型的游牧民族,曾经创作了非常丰富的历史,譬如匈奴单于阿提拉,在率领匈奴进入欧洲后,让欧洲人颇为惊讶地称他为“上帝之鞭”;再譬如汉朝与匈奴为了维护和平,保持双方关系而釆取的“和亲”,都给历史学家提供了难得的研究空间。按照我的理解,游牧文明与农耕文明同样重要,并且互相影响,互相促进,是非常重要的历史文化财富。我非常喜欢一本书《撤马尔罕的金桃》(美·爱德华),从中可以看出草原文明的巨大力量,它不但让自身呈现出强烈的生命活力,而且对丝绸之路起到了很大的影响。所以,了解西域历史的好处,是让我们看见那些鲜活的生命,对他们所处时代的改变、暗示和影响,以及他们因为特殊的个体“位置”,对民族、时代和人类的精神塑造。这样的认知和感觉,会给小说提供丰富的创作源泉。

04

美国作家威廉·福克纳擅长使用大量的南方口语和民间智慧构建他的文学世界;肖洛霍夫在《静静的顿河》中也运用了大量哥萨克的民间谚语和歌谣。在《匈奴的干粮》这本书里,同样有许多令人过目不忘的民间谚语,也有对草原生活的细节的描摹。这是您的作品的一贯特征,能使人明确感受到您独特的语言风格,充满了深刻的哲理与内涵。比如,我保证我说的话像石头一样重,不像水一样轻;春天的嫩芽结不出果,一岁的马驹跑不了长路;好马不会在风中发抖,坚强的人不会在犹豫中迷茫……这些谚语来自您的长期坚持不懈的采集,还是您的发明与自创?您是如何想到用大量的谚语来揭示主题和连缀线索的?通过这些谚语,您希望为读者带来哪些思考?

王族:谚语是最短小的文学形式,也是最具现实意义的诗歌。谚语因为短小,很少被单独运用,常常在文学或口头表达中被引用。虽然如此,谚语的作用却不容忽视,常常犹如倏然闪烁的光亮,让人们的目光清澈洞视,内心幡然醒悟。谚语的语言、意象和文本,都颇具诗意特征,但同时又将具体事物内化,极为精准地表达出哲思、教诲、劝诫、指引和感悟作用,最终达到精神冶炼和心灵满足。我是谚语爱好者和收藏者,在这部小说中之所以运用谚语,是想更好地突出地域气息,也更好地塑造人物形象,算是一次文本尝试。

05

我还注意到一个非常有意思的现象,就是翻看您创作过的作品,包括《狩猎秘籍》《兽部落》《狼苍穹》《上帝之鞭》《马背上的西域》《草原上的爪印》《图瓦之书》等,也包括关注地域文化与生活日常的散文集《食为天》等,看得出来,您的作品涉猎非常广泛,包括食物、植物、动物、军旅生活、少数民族文化,作品中的高频词汇大多与游牧民族、狩猎、狼以及一些草原事物甚至器物有关。可以理解为,您生活在新疆,您的视角始终关注新疆这片土地,关注游牧民族的生存与审美吗?您又是怎样保持这种创作动力的?

王族:梭罗说:“边缘不是世界结束的地方,恰恰是世界阐明自身的地方。”这句话曾被很多人引用,在这里借以表明我一直书写新疆的观点和立场。从某种意义上而言,梭罗所说的“边缘”,指的是具体区域或者某个范围所在。我觉得新疆作为边疆,具有值得大写特写的地域意义,如此一来便可以认识到,“边疆”不仅仅是地理标志,还应该是人们“诗意栖居”于其中,所体会、感受、触摸和贴近的“在场”价值。所以,这么多年一直在写新疆,并欣喜地发现,新疆在文学素材方面是一个巨大的宝库,有很多东西在等待有心书写新疆的人,只要一个作家能够在新疆待下去,新疆一定会以丰厚的文学素材给予他回报。

06

因为您阅读的史料比较多,能不能谈谈您对匈奴文明的理解?匈奴与中华文明有哪些渊源或影响?二者是怎样实现文化上的互相吸收与融汇交流的?

王族:我在写这本书时,一再提醒自己,历史非常复杂,不要把匈奴看成是单一的个体,而是要在更高的历史层面,发现他们作为人,作为具体的生命,在那个时代的付出和追求。他们离我们太遥远,但是他们为历史留下的面孔、呼吸、动作,乃至一些极富传奇色彩的事件中的选择和坚持,都让我看到了颇为真实的人的生存。历史上的每个民族起起落落,交融变汇,反复更迭的生命规律,都展示出了极为真实的“大地之子”的风采,匈奴在这方面体现得尤为突出。

07

有人评价说,《匈奴的干粮》这本书,是一部“草原版的权力的游戏”,您怎么看待这个观点?在您这部作品形成的过程中,您有想到过它是一部“草原版的权力的游戏”吗?二者之间有哪些相似之处?

王族:写这本书时,一直为头曼和冒顿而揪心,他们是父子,却一而再,百而三地要置对方于死地。当然,头曼在维护匈奴利益,平衡生存的过程中,因为耗尽了心力,最后死在了精于谋略、擅长血腥的冒顿之手。所以这部小说故事内容,是“草原版的权力的游戏”。这里面有匈奴难以改变的天然本性,有头曼和冒顿深陷仇恨的痛苦,有非死即生的选择中的无奈,以及对亲人的放弃等等。总之小说故事是复杂的,他们的生与死,都并非是简单粗暴的表现,而是与时代和生存纠葛在一起的痛苦挣扎。

08

《匈奴的干粮》这部作品,视野宏阔,既有历史的纵深,也是视角的多元,我在看来,具备一定的先锋文学的特征。这种写法是贯穿了您的整个创作生涯,还是从什么时候开始探索的?怎样入手写这部作品,是经过刻意而为的规划,还是您经过了多长时间的思考磨合而来的?

王族:我在后记中,交代了写作依据——《匈奴的干粮》是根据《史记·匈奴列传》中的291个字创作完成的。这291个字非常吸引我,很多年一直让我念念不忘,欲罢不能。我觉得这291个字的容量,可以比得上几十万字:“单于有太子名冒顿。后有所爱阏氏,生少子,而单于欲废冒顿而立少子,乃使冒顿质于月氏。冒顿既质于月氏,而头曼急击月氏。月氏欲杀冒顿,冒顿盗其善马,骑之亡归。头曼以为壮,令将万骑。冒顿乃作为鸣镝,习勒其骑射,令曰:‘鸣镝所射而不悉射者,斩之。’行猎鸟兽,有不射鸣镝所射者,辄斩之。已而冒顿以鸣镝自射其善马,左右或不敢射者,冒顿立斩不射善马者。居顷之,复以鸣镝自射其爱妻,左右或颇恐,不敢射,冒顿又复斩之。居顷之,冒顿出猎,以鸣镝射单于善马,左右皆射之。于是冒顿知其左右皆可用。从其父单于头曼猎,以鸣镝射头曼,其左右亦皆随鸣镝而射杀单于头曼,遂尽诛其后母与弟及大臣不听从者。冒顿自立为单于。”所以这部小说,其实是那291个字的扩写。问题是,在能够准确把握“素材”时,然后让其变得鲜活便显得颇为重要。我做了一些尝试,譬如头曼在小说结尾死亡后,借他魂魄发言,又写了体现他反思,悔悟和解脱的几千字。我想,因为历史已经非常遥远,反而能够给我们提供更多的可能,或者说更大的想象空间。

09

在您看来,一部好的历史小说应当具备哪些特质?如果有更年轻的一代作家想要尝试进入这一领导,是要以“特质”先导,还是从心所欲,发挥想象,再慢慢将其雕琢出一些“特质”来?

王族:匈奴在历史中消失了,作为曾经在西域,或者在中国历史上非常活跃的游牧民族,他们怀着对先进文明的向往,对美好生活的渴望,主动并积极参与到推进历史车轮的队列,为人类发展做出了一定的贡献。我一直觉得匈奴在中国历史中,是不可忽视又极其丰富的一个民族。所以在写这样一部历史小说时,我始终感觉遥远年代的匈奴,好像隐隐约约回过头在看着我,所以我一再要求自己要写得真实。我甚至认为,真实从某种程度上而言,是非常宝贵的“特质”,你必须在规定动作中老老实实写历史,让遥远变得亲近,让庞大变得具体。历史小说的意义,可能就在于此。

10

在这本书中,您写到了束拘、头曼和冒顿三代匈奴首领,其中头曼是第一个匈奴单于,冒顿是史上最著名的“铁血单于”,也是首次统一了北方草原的第一个大单于,是他用所创造的响箭“鸣镝”射杀了自己的父亲头曼,自立为单于的。但是,这本书到了鸣镝弑父这里,基本上就结束了。所以您在作品后记中写道:“虽然这部书稿只写了匈奴的开始,后面还有很漫长的匈奴历史,还有很多颇为生动和传奇的匈奴人物和故事,在等待我去书写。”现在,这部书已经出版了,您近期或者远期,有围绕冒顿的政治、军事生涯,以及匈奴与中华文明的源缘,再创造一部《匈奴的干粮》的续集或者姊妹篇的明确计划吗?除了游牧题材,不知道您还会不会尝试一些新的,比如将游牧生活与现代化生活相联系的作品?

王族:写了历史上的鸣镝弑父事件,头曼的时代就结束了,但冒顿的时代才刚刚开始。匈奴历史非常丰富,我对这群曾经活跃在西域的“牧人、骑手或战士”(翦伯赞),充满想象,所以这些年一直在写历史,目前第二部己完成初稿,主要是冒顿单于的生命经历。目前在做修改。