短长书 | 《深山》:深山无门,彳亍者谁

2024年,中国作家网特别开设“短长书”专栏,邀请读者以书信体的方式对话文学新作。“短长书”愿从作品本身出发,有话则长、无话则短,也愿从对话中触及当下的文学症候,既可寻美、也可求疵。纸短情长,我们希望以此形式就文学现场做出细读,以具体可感的真诚探讨文学的真问题。

在《深山》的创作谈里,吕新写道,“哪里的深山都没有门,如果在进山的地方有一扇上面生长着草木泥石的浑然一体的山门,关上后,整个山区就是一个寓言的世界,甚至本身就是一个寓言。”这与阅读作品的感受相合。小说中,众多人物构成了深山中的群山,他们生活中四处皆是无常、荒凉和荒诞,他们不动声色地完成自己的坠落和飞升。“短长书”第20期,评论家杜学文、李义利一起谈谈《深山》,那个晋北之地“清冷又人声鼎沸的梦”。

——栏目主持人:陈泽宇

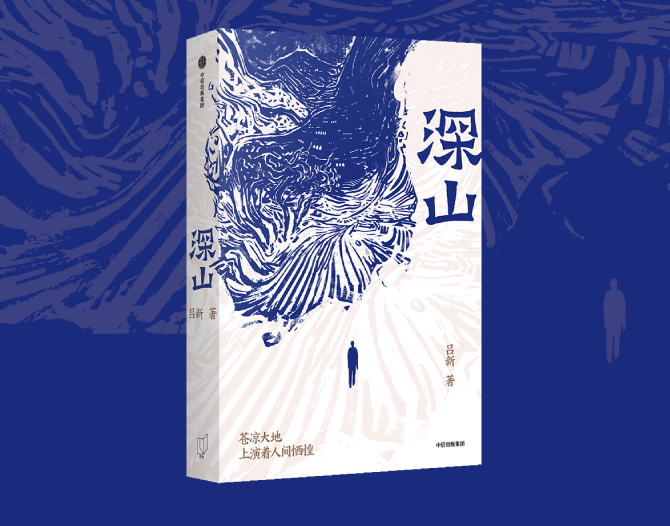

本期讨论:《深山》

《深山》是一部描绘晋北太行山壑里生命群像的长篇小说。吕新在小说中还原了上世纪七十年代左右的乡村日常,物质与精神的贫乏,权力与秩序、乡村宗法对人的约束,既是封闭的地理空间的深,也是人心恓惶的山。

小说中,豆芽一样瘦小的男孩“耗子”,对哥哥的死耿耿于怀的少年五灯,远嫁而来被公婆严加看守的“她”,用写作揭发人间荒唐的文学青年杜林,利用手中权力行使平庸之恶的谷正楼,还有一些突然闯入的人,不明身份的人,一边抬棺材一边吃瓜子的人,抢购黄布做衣裳以求神灵庇护的人……每个人都有自己的生存之道,也都在用自己的方式抵抗命运,试图冲破深山的环绕。

作者简介

吕新,1963年生,山西雁北人,山西省作家协会副主席。中国当代先锋文学代表作家之一。1986年开始发表小说,主要作品有《抚摸》《草青》《成为往事》《阮郎归》《白杨木的春天》《掩面》《下弦月》等,有《吕新作品系列》(20卷)出版。中篇小说《白杨木的春天》获第六届鲁迅文学奖,长篇小说《下弦月》获首届吴承恩长篇小说奖、第六届花城文学奖·杰出作家奖。

短长书

杜学文,山西省作家协会原党组书记、主席,山西省文艺评论家主席。著有《艺术的精神》《中国审美与中国精神》《我们看到了宇宙的秩序与光亮》,文明史研究著作《被遮蔽的文明》《何以直根》《与青少年谈中华文明》等。先后获中国文联文艺评论奖、中国金鹰电视艺术节电视艺术论文奖、中国当代文学研究优秀成果奖等。

义利好!

最近看到你的小说《倒带》,感觉有一些地方与吕新小说有接近的东西。正好也读了他最新的长篇小说《深山》,就简单聊几句。

关于《深山》,一个突出的感觉就是这是一部有抱负的作品。在小说的《后记》中吕新隐隐约约地谈到了他创作这部小说的某种“必然性”。他说,“如果不写下这些,他们就从来没有来过这个世界,尽管大多数人也有嫡传的后人,后人们也在沿用着某一个姓氏的笔画和读音,逢祭日也去上坟”。这里的“他们”指的是那些深山之中最为普通的芸芸众生。吕新是说,这部小说有为这些可能会被历史遗忘、遮蔽的芸芸众生留下一点痕迹的意思。所以,他“不写下这些,连山上的杨树、山下的那些白杨树也会愧对,以后还有何面目和理由再走到它们的面前”。

由此可以看到,吕新并不是一个自言自语的作家,而是一个有社会责任感与文学道义的作家。他的创作,具体来说,是《深山》的创作并不是要简单地满足个人的创作欲望,而是要为芸芸众生——那些普普通通的、日见而不察的人们“立传”。如果他不这样做的话,就有愧于社会,有愧于良知,没有“面目”见深山之中的草木生命,更何况是人。当然,在他表述中也可以看到,这是一部“不得不”写的小说。所谓“不得不”,至少有这样几个层面。一方面是从作家个人而言,创作是内在情感的必然表达,而不是为赋新诗强说愁的功利行为。不写就会“过不去”——强烈的情感力量将使作家难以回归宁静的可能。另一方面,创作有对“他人”——可能并不是作家日常生活中不可回避的,却是盘驻在作家内心世界的社会存在——尽责的表现。这种责任是作家应该承担而不能逃避的。否则就会“无面目”,会难以自立存身。对于作家而言,这是非常重要的。

也许我们可以认为吕新描写的是“深山”之中的人与事。但实际上他在努力使自己的表达超越这种具体的地域、时间与人事,以达至一种尽可能体现出“普遍性”的生存状态。这种“普遍性”将突破具体性的制约,显现出某种规律性或哲学品格。很难说作家刻意隐藏或淡化了什么内容,但就小说呈现的样貌来看,我们对小说具体事物的感知是模糊的,不甚清晰的。以时间而言,小说并没有明确地告诉读者这些人事发生在什么时候,但可以从其人物的行为与言语中体悟与之对应的时代。如他们要挖地道以备战,要到供销社或代销店买东西,有政策可以接父辈的班等等。这些现象应该是上世纪七十年代左右存在的。也许作家并不是刻意的。他有一次写出了“1973年”这一时间概念,我们难以判断这是有意的透露还是无意的出圈。不过就吕新而言,具体的时间并不重要。重要的是他所说的看见了“传统农业岁月的分水岭上山花烂漫,靠近他左手的是一个草编木旋的社会”,“小农经济的炉灶灰烬暗淡,火星四溅”。这些句子应该隐含着作者的时间意义。“传统农业社会”到了一个“分水岭”上,也就是说,将要发生重要的革命,也就是传统农业社会就要进入“不传统的”或者“非农业”的社会,而且有一个“草编木旋”的社会存在。“草”“木”之类的意象应该是与钢铁、水泥、机械等对应的,象征着传统农业;而钢铁之类的意象则象征着现代工业。小农经济的炉灶虽然“火星四溅”,但“灰烬暗淡”,时日不多。这就是说,中国从传统的农耕时代将要进入一个现代的工业与信息的时代。这是两种社会形态交接、转化的时代。如果说是上世纪七十年代的话,也还是比较准确的。从时间的层面来看,小说所表现的正是传统社会“炉灶”的最后形态。尽管它只是千年之余绪。

《深山》的空间也是模糊的。虽然作家虚构了一系列地名,但小说具体写的是什么地方却难以断定。不过,一些地名并不是虚构的,而是具体的、真实的,颇有深意的。比如“许家窑”,不仅真实而且重要,出现了多次。许家窑是大同市阳高县的一个小村落,在与河北阳原县交界的地方,是考古学中著名的“许家窑人”的发现地,实证了中国大约10万年前就有人类的活动。考古学家在这里发现了近20具人体遗骨化石,被认为是弥补了由北京人向峙峪人演化空白的重要文化现象。如果吕新是有意使用这个地名的话,就可以说他似乎想呈现出一种具有恒远意味的人类生存形态。这为小说赋予了特别的历史文化含义。

还有一个地名也很有意思,叫“焉罗山”,可能是虚构的。吕新说“焉罗山”也被当地人称为“野驴山”。这应该是一种为方便而出现的俗称。人们不太了解“焉罗”是什么意思,而“野驴”则容易了解记忆。不过,吕新又说此山应该叫“耶律山”。“耶律”,契丹族群的大姓,辽朝国姓。据说其源为东胡鲜卑之宇文部,是契丹迭失剌部耶律家族的姓。这个家族统一了契丹各部,建立了辽王朝,大同就是其西京。历史上耶律氏的名人很多。如辽太祖耶律阿保机,辽太宗耶律德光,还有耶律大石、耶律楚材等。耶律氏的汉姓为刘。如耶律阿保机的汉名就是刘亿。吕新使用“耶律山”这样的地名,应该是强调他所描写的“深山”是一处民族融合极为典型的地区。而山西晋北就极具代表性。

与耶律有某种相似性的是小说中出现了一个人的名字叫“王保保”。吕新借小说中人物杜林的笔记写到:“我对王保保说,四百多年前,大致也就在这个地方,有一个和你同名同姓的人”。四百“多”年前,如果能多二百年的话应该是元末,有一个汉名为王保保的历史人物。他是蒙古族人,就是著名的扩廓帖木尔,蒙语的意思是“青铁”,官至蒙元王朝的左丞相,是北元时期蒙元政权反攻中原的主要干将,被明洪武皇帝,也就是明太祖朱元璋誉为“天下奇男子”。吕新在小说中说,“洪武皇帝临死前还念叨他”。这种看起来似是而非的写法,一方面可能是为了更符合杜林这个返乡知识青年的身份;另一方面也明显地看出来吕新设计的人名、地名是有寓意的,是为了说明小说描写的“深山”并不仅仅是一个承载故事的地方,而是要表现出“深山”这一意象所具有的历史文化含义,从而超越具象的局限。

由此,我们大致能够知道《深山》描写的应该是山西北部包括今大同市及左云县一带的地域。这一带正是南面的太行山、西北面的阴山、东面的燕山相交之处。三山之间,山势稍缓,地势渐矮,是连通中原与草原的咽喉要道。匈奴也好,突厥也好,鲜卑也好,蒙古也好,契丹也好,女真也好,均由此深山之地、交通枢纽南下。所以,有诸如耶律山之类的地名就很平常了。这样的语言现象也渗入到了深山人们的日常生活。比如王保保所在的村子是一个自然村,叫十二圐圙,其大队,就是今天的行政村叫伽罗。“圐圙”的意思是由围栏维护起来的草地,本为蒙古语音词汇,汉化后被用来形容相近的现象。而“伽罗”则是隋朝开国皇帝杨坚之妻,姓独孤,为鲜卑独孤部人,名伽罗。当然“伽罗”是佛教用语,或者指珍贵的香料,或指佛教时间单位中的“世间之时”。独孤伽罗的名字说明当时佛教在鲜卑族群中有着普遍的影响。很可能这一带与独孤伽罗一族有较为密切的关系。

这样的深山有多深?如果某一座山有山之深远之地的话,三山交合之处的山应该是既深而远且偏的。这样的地理空间,与那些交通发达、地域广阔,现代商贸繁盛的空间有着极为明显的区别,很可能是时代的一个逐渐消失的“尾巴”——时代的变迁对其影响是极为缓慢、微弱的。

与王保保这种带有隐喻性的名字有类似意义,《深山》中的人物大多模糊不清。不仅有诸如“她”这样的不知姓名、不清楚来自何方的人,也有很多的虽然姓名齐全却形似符号的人物,还有更多的是有名而不知其姓,或者只有一个“绰号”而没有真名或官名的形象。这种模糊化的手法可视为吕新企图使这些人物拥有一种“普遍性”含义。就是说他们并不是“一个人”,而是“一群人”或“一类人”。他们生在深山之中,对社会风云的感受不够敏锐,对吕新所言之时代“分水岭”也缺乏体认。但是,他们同样要生活下去,要思考人生之意义。这种思考并不遵循逻辑学的推理,而是从自己的切身感受而来。他们得出的结论是最具生命意义的,是从生命的感受中“悟”出来的,亦往往超越了逻辑的力量而径至生命意义的核心。

父亲是“疯子”,母亲很少与人接触。在这样的家庭中成长的耗子——一个多么形象的“名字”,无宁说就是一个绰号——性格孤僻,十分社恐,从来都是贴着墙角走路,却喜欢用泥来“捏人人”。他在这泥塑的人群中幻想着一切,似乎看透了人生。“人其实是很脆弱的,耗子想。人好像总是需要一个暖和一点的地方”。耗子的这种思考无疑超越了许多哲学家的思辨,在生命体验中直达本真。而愤世嫉俗的杜林则体悟到,最可怜的人是“那种从来没有爱过更从来没有被爱过的人,从生到死,一个人悄悄地来,灰溜溜地去。比如李小二”。甚至他们会说,“一幅画要是不打开,就不是一幅画,而是一卷布或一卷纸”。《深山》中没有进入故事而存在于深山之中的杜林,以自己的笔记丰富或填补着深山的意义——一种具有超越性的意义。那些在深山之中艰辛且茫然地存活的人们,本质上就具有哲学家的思考与体悟。这应该是人之所以存在希望的原因。很可能吕新在自己活色生香、细致入微、想象奇妙的描写中使小说不再局限于小说,而是升华为一种人生的哲学。

关于《深山》,可讨论的还很多。比如吕新的语言、多重结构,想象力、感受力,文本客观化的主观描写,以及其价值认知等。但似乎已经写得太多了。今天先这样打住吧。

杜学文

2025年8月30日于晋阳

李义利,1990年生,现居太原,山西文学院签约作家。作品见《山西文学》《黄河》《星星》《青年作家》《都市》等刊及“ONE·一个”平台。

杜老师好!

刚拿到《深山》这部长篇小说的时候,与往常不同,我先看了《后记》。从大学时代算起,阅读吕新的作品,已有十多年。每次读吕新作品,都有“一头扎进去”的感觉,像是“扎进”一种自带播放设备的“容器”里,在听感上,有时候像收音机,有时候像大喇叭,有时候可能是时髦新潮的耳麦;那么,这个“容器”会在阅读过程中,逐渐变成摆好收音机的某个熟人的客厅,或者立有挂上大喇叭的黑色木质电线杆的打谷场,甚至是戴着耳麦常走的一些街巷。而吕新的作品,除了小说本身,诸如创作谈、随笔、散文、后记,等等,在我的印象中,就好比戴上耳麦,瞬间会有一个声音向我诉说,讲述一件件仅寥寥数语但似乎非说不可的事情。所以一打开书,我就翻到《后记》,想听听那个久违的声音,那个怀揣着古道热肠的声音,这回要说什么。

当“听”到那个声音说罢“不说别的,只说一点,不写下这些,连山上的杨树、山下的那些白杨树也会愧对,以后还有何面目和理由再走到它们的面前”的时候,我脑海里有个词汇浮出水面——失去感。

果不其然,回到小说正文的阅读,我仿佛站在空无一人的打谷场,听着大喇叭里传来的一字一句,听见五灯眼睁睁看着二灯在戏台上訇然倒下,一直听到耗子失去父亲,又失去母亲。不知不觉,已经半夜一点了。没记错的话,那是去年六月的一个周末,我有幸得到出版社寄来的《深山》“试读本”,下午两点左右收到快递,便开始阅读。直到南华门东四条北面巷子里的大排档即将打烊,于是点了些烤串,权当夜宵。睡到中午将要十二点的时候,自然醒来,又叫了外卖,再“一头扎进”那个空无一人的打谷场,聚精会神地听着大喇叭的讲述。没想到,耗子也在相距不远的章节中意外身亡。至此,按照“上世纪七十年代左右”的时间计算,假如吕新“不写下这些”,不为他们“立传”,不光没人记得他们,我们也将失去对一个时代的了解。

前不久,鲁院学习期间,我与几位同龄学员在小组讨论中,交流过一个话题——当我们谈论失去的时候,我们失去了什么。我谈到了阅读吕新《深山》过程中所产生的“失去感”,谈到了我的一位朋友,他与妻子在校园相识,从毕业到工作,到步入婚姻,身边好友口中的模范情侣,在四季轮转间,变成模范夫妻。可谁能想到,二人马上面临挡在生育上的“滑铁卢”和长在脑袋里的“绊脚石”。

即便此时此刻,与您书信相谈间,刚刚过去的每一秒,以及再往前的任何时间,都属于“失去”的范畴了。而我们几个谈到“失去”,在我们这样的年纪,更多的原因是,还想担好各自的责任,还想一直保持或者坚持二十来岁时拥有的激情、勇敢、梦想,不愿被成长、处境、生活等方方面面的困难所打败,甚至消耗意志,失去希望。或许,这也是我们后进晚辈,在而立之年,在三十岁之后,或多或少,都不得不面对的困惑与阻力。这样的困惑与阻力,好像杜林身上也有,也许更甚。

《深山》中的杜林,让我想到“杜林主义”——“折衷主义”的典型样本。我还没请教吕新在给人物起名字时,是否也想到了这个词语。小说中,杜林笔记的章节,俨然杜林一腔“折衷主义”的翔实心绪跃然纸上。“深山”里上演的“人间恓惶”即便藏于深山,也可从诸多家长里短中窥探,杜林内心的苦闷与彷徨,却只是一五一十地写成笔记。按我们讨论会上的话说,在吕新描述的“深山”里,杜林这个人,遇事,内心向来是多有纠结的,做事,言行往往是格外拧巴的。他的笔记中的“哲思”之言,在我看来,更像一些极度自我的“冷读术”,也存在许多容易把他人“带偏”的世界观。比如小说第十六章里,杜林写下的“笔记”,他对自己存在的“折衷主义”有过一次短暂的反思,但又不够客观。而“折衷主义”的悖论恰恰在于,当杜林写下那样的笔记时,他接受的教育,拥有的学识,心中的理想,依旧是相对运动的,变化的。原地不动的,只有被他日复一日地、接二连三地固定在笔记本上的字。阅读杜林笔记的章节,就像在某个熟人的客厅,听着收音机里传来自述,杜林拿着他的笔记本,把他写下的字,一个一个念出来。

“听”完杜林的笔记,或者说“听”的某个时刻,我就在想,对吕新而言,要说《深山》是“不得不”写的小说,那么,杜林失去的是什么,杜林笔记又带来了怎样的失去感,是我“不得不”思考和面对的问题。显然,杜林失去了大好青春里一种积极向上的、对未来信心满满的劲头,失去了一副本该洋溢朝气的面目。杜林笔记带给我的失去感,就像吕新之前的几部长篇小说,像《阮郎归》《掩面》《下弦月》,直接点讲,就是一种“觉今是而昨非”的怅然。而内心在想,杜林他本不该如此。这种失去感,对我们青年一代来说,是一次有利的警示,这可能是吕新创作这部小说的另外一种“必然性”。吕新不仅书写“普普通通的、日见而不察的人们”的生命过程,还在努力洞察他们如此一生的心路历程,哪怕“时至今日,每一天都没有剩下,连一根麦秸都没有留下”。

好在,当我读出《深山》中一再抛头露面的“失去感”时,也获得了不止一次反思自省的机会。一部好看的小说,或者任何一部优秀的文学作品,它的魅力,应该有此一端。

好在,作为后进晚辈,从您的信中,我还看到一种饱含热情的“按图索骥”的阅读方式,从小说情节到人物活动地理,从只言片语的线索到地域人文历史的推敲。我想起读《阮郎归》时,没能读懂的“宋朝的几幅画”,下次或许就有了把它读明白的思路。这何尝不是我们这个年纪该有的生活方式,遇到问题,这样不行,解决不了,那就换个方式先把它弄清楚,再去解决。

好在,我那位朋友已慢慢康复,更令人欣慰的是,他在朋友圈发了与妻子抱着孩子,一家三口笑脸盈盈的短视频。我的短篇小说《倒带》之所以选择倾诉“失去”,也是想提醒自己,今天该怎样珍惜“拥有”,哪怕仅仅拥有一段令人称快的感情,一段多年后聊以乐道的时光。而阅读《深山》产生“失去感”时,我本身由内而外的“获得感”,已经在自告奋勇地自如应对了。就像拿吕新截至目前的创作“编年史”来说,尽管我们无法知晓他在这数十年间失去了哪些,又如何体悟那些“失去感”,但从《那是个幽幽的湖》到《深山》,他用一系列作品构筑的“社会责任感与文学道义”,必然是许多青年写作者向往的,且正在奋力追求的。

感谢您长信短叙,更感谢您阅读《倒带》,还交流您的看法,包括写作上的许多见解,我备受鼓舞。我也想在写作过程中,记录我们这一代人的故事,记下一张张逐渐不再参与自己生活的面孔,或者一些朴素的生发于这个时代的心绪。

“深山”诸事,书难尽言,余不一一。

李义利

2025年9月7日于南华门

“短长书”专栏往期:

第4期 | 《沿途》:在新旧交替中踏浪而行,与时代交汇的心灵景观

第17期 | 《师范生》:一些枝叶,从大树上生长、抗争、摇曳

第19期 | 《深山欲雪》:阅读自然文学的时候,我们在读什么