短长书 | 《深山欲雪》:阅读自然文学的时候,我们在读什么

2024年,中国作家网特别开设“短长书”专栏,邀请读者以书信体的方式对话文学新作。“短长书”愿从作品本身出发,有话则长、无话则短,也愿从对话中触及当下的文学症候,既可寻美、也可求疵。纸短情长,我们希望以此形式就文学现场做出细读,以具体可感的真诚探讨文学的真问题。

在大山深处,不为人知的角落,万物默默生长、繁衍。自然之物在傅菲笔下变得蓬勃鲜活,令人怦然心动。“真正的发现之旅,并非发现新风景,而是有新的眼光。”傅菲引领读者走进一场难得的旅途,发现深山,发现雪。“短长书”第19期,有着博物学爱好的作家、批评家刘欣玥、东来分享她们的《深山欲雪》读记。相比于许多公开的讨论,本期“短长书”确实是一次更亲密的对话,也正因此,这份拥有真实经验参与的细读传达了更加真诚的关切。

——栏目主持人:陈泽宇

本期讨论:《深山欲雪》

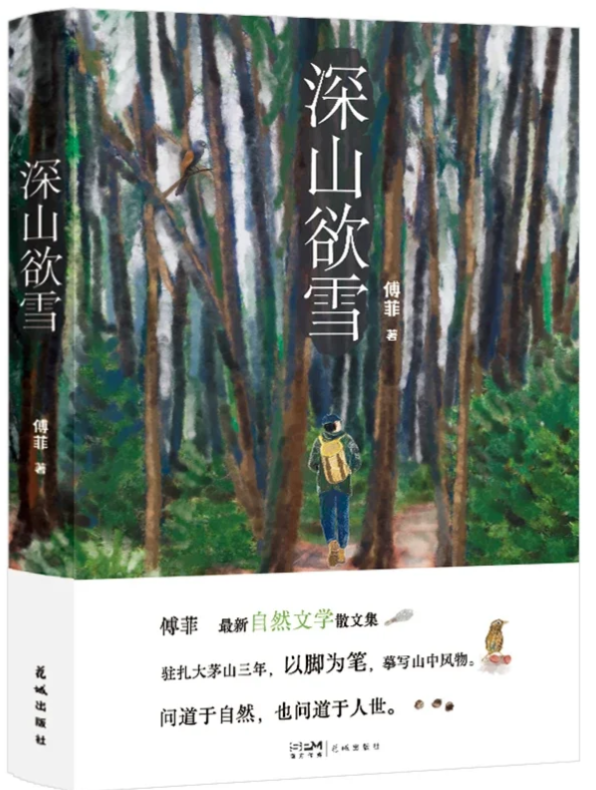

《深山欲雪》,傅菲 著,花城出版社,2025年5月出版。

《深山欲雪》是散文家傅菲最新自然文学作品集。傅菲驻扎大茅山三年,实地探访山林中的每一个角落,以脚为笔,书写山涧、鱼鸟、山民的命运,问道于自然,也问道于人世。全书共五章,分别是《江河记》《荒野记》《虫鸟记》《物则记》《茶食记》。乡野,带给我们最本初真实的快乐。

问道于深山,以中国式智慧解读自然密码,借一果一叶隐喻人间道。《深山欲雪》中,山涧虫鸟蓬勃生息,山民腌菜煮茶烟火绵长。作品将山民口述史、博物学观察与东方哲思熔铸一体,展现散文写作的厚重与轻盈。

作者简介

傅菲,江西广信人,当代散文家,热衷于乡村与自然的写作,被誉为“新山地美学”的代表作家,部分作品被译介到欧美国家。出版散文集《深山已晚》《元灯长歌》等30余部,曾获三毛散文奖、百花文学奖、江西省文学艺术奖、储吉旺文学奖、方志敏文学奖等,及多家刊物年度奖。

短长书

刘欣玥,1990年生于广州。北京大学文学博士,中国现代文学馆特聘研究员,现任教于上海师范大学人文学院。著有《迎向热情消逝的年代》。

东来:

展信佳。

上次见面,很多话说到一半,我们就在台风天暂别。天气预报显示太平洋上空正在生成今年的第24号台风,长三角温度骤降。极端天气频繁造访,让人忍不住想确认还有什么是凿实的,如常的。比如,今天上海在气象意义上正式入秋了。

你会有那种……除非心头很静时,就无法读进去的书吗?傅菲的《深山欲雪》对我来说是的。那些林场、山谷、河滩间的动植物观察,与育菇人、捕鱼人、养蜂收蜂人的交谈,种地、制菜、酿酒、焙茶之类的劳作过程,傅菲写得散淡,克制,含情。假如我不用一种与文字等速的目光屏息去读,会错漏大量细节,只留下模模糊糊的气氛和印象。这样的模糊,我们并不陌生,也并不需要更多了。最后,由夏转秋,一小册读本,在我这里花去比预期更久的时间。

对于“自然文学”,我们为什么读,又到底在读什么呢?

刚翻开书时,我还在嘉兴郊区过暑假。河对岸的农田种了大片毛豆、玉米和南瓜,景象有些像你家北面的“自留地”。清晨和傍晚,附近农户会来浇水,遮阳帽和袖套包裹得严严实实。夏天热到顶点,除了喜鹊和棕背伯劳轮流在路灯上站桩,几乎看不见别的鸟。但在嘉兴夏夜,我第一次听见云斑金蟋的浩荡鸣唱。华星天牛、多伊棺头蟋、棕静螂和广斧螂,接连误闯入家里。鸟影无踪时,昆虫现身,真是安慰。书中天越热叫声越烈的鸣虫,“在听者心里,是心像”,这种情景下,读得津津有味。九月,我们与玛雅蓝在广州浔峰山走蝴蝶监测路线,她幽幽说,“所以从北京搬来广州以后,我就开始观虫了……实在是太热了。”让人幡然顿悟,连连点头苦笑出声。

立秋那天,像隐秘的契约生效,金腰燕忽然集群出现,擦着田沿低飞。久盼的秋迁开始了。也是在这天,我得知你也在读同一本书。你说,书里赣东北的山野风物掀起乡愁,像中学自然老师写的。对于自然文学我只是个普通读者,又是异乡人。对那些山脉造物,饮食风习,一概缺乏经验实感,只能跟紧作者。他让我看哪,我便老老实实看向哪,听信他创造的世界。书里写,一起进山的人会有知音之感,所以我们也算知音了。尽管如此,我和东来,在大茅山所能看到的,大概很不一样吧?

立秋后我再去嘉兴,惊觉同一片窗前的农田已经由绿转黄。玉米杆和瓜架被拾掇干净,常驻的棕背伯劳因此失去了它喜欢的一丛立枝。在这么有限的单位里,人与物俱变。我为这个看似微不足道的变化失落至今。在自然面前,由观察而来的因果认知,自问自答,再怎么微小,都需要有长度的时间促成。整片山区,为什么只有某个自然村里会出现红隼种群?什么样的人、以怎样的心境,在无人的山庙旁种了一棵桃树?自然只展示片段。至于去觉察,去浮现疑问,去抽丝剥茧地寻找答案,全是人的事。人面对的从来不是片段,而是一套完整且浩瀚的体系法则。抒情是轻易的,解谜却需要耗费许多时间与功夫,是更谦虚,也更严肃的事。

我们也曾谈起对不同自然书写的参差感受。比如,同样是写鸟,长时间持续观察“这一只”,和观察“这一类中的一只”是不一样的。万物彼此连带,但“唯一”的联结建构往往更牵动人,让人放不下……当然,也更不由人。

过去我觉得,起源于博物学知识传统的自然写作,精髓和重点当然是自然,对于多数人知之甚少又未曾亲眼得见的万物世界,应当尽其广博、准确与精微。观看是一种权力关系,为了最大程度地将主体性交还给自然,“去人类”是一种自觉,甚至是一种必需。但最近我的想法有些许变化,人还是重要的,无法去除的。作为文学实践的自然书写,读与写的两端,毕竟还是无法取消的,使用着语言文字的人。

“哪有不落的树叶呢?……落叶终归烂在大地上。”直到《物则记·树叶》一篇,大茅山才在书里下了第一场雪。

树叶的老化、退化,与新生、再生,衔接在一起。读到“南方秋叶树落叶时间也大多在霜降之后,大雪之前……它们顺从了时间的安排,或者说,无法悖逆时间的安排”,我才意识到,“深山欲雪”的一重意思,原来是人之将老,生命的晚境。在河流的尺度里,土地的尺度里,人生如寄,如逆旅,有再多深情,都不过是借宿一些瞬间。这里头,有作者的心吧。目睹过树的死生轮回,难掩悲寒与故作自宽的,明明就是同一颗心。“走出森林的人,精神抖擞,似乎变得年轻了,也似乎变得更苍老了。青山在前,谁又敢言苍老呢?溪水还在流,万物都是年轻的。”我想起洛夫的《钟声》,“等明年春醒,我将以溶雪的速度奔来”。山在严冬后复苏成春,叶落是为了让出位置以待重生,这是树木壮大的必经环节。但是人的老和死,不是这样的。

林场荒芜,山民退场。书里越是写草木如何在人造的特殊历史波动后,耐住时间,耐住变故,自顾自地守住枯荣。我越是忍不住想,人留给身后的,究竟是怎样一个世界。历史既新又旧。在还称得上年轻的时候,眺望向身后的世界,我们最该看见的又是什么呢?你的小说《凤凰籽》的结尾,主人公在地球上绕了一大圈,重返童年生长的腹地。乡村荒草丛生,几乎已成无人村。只有一个不知道岁数的巫,好像在等他,好像交给了他一个答案。

行至深处的自然写作,会见人,会透露……应该说,暴露一个人内心的软弱、爱与恐惧。写作真是危险的事啊。自然文学特有的写作伦理夹缠其中,书写者的失误或缺陷,都更容易被放大。也许,无论何种题材、类型、形态,好的文学创造,都无法做到完全“无我”。不知道这是否只是我一个人的趣味,但读过数篇心性各异的自然写作后,我发现吸引我的仍是观察者藏在山重水复后面的内心。经由不同内心筛选和再现的自然对象,也因此生出了亲疏远近之别。

所以,理想中的平权、去权力化的观看,是否是一种虚妄?经过文学中介后的自然里,到底该有多少“人”的参与?

《深山欲雪》写鱼类,鸟类,昆虫,植物,是有情的私人日记,也是广义的自然观察笔记。关于鸟类章节中出现的知识性错误,也在观鸟的朋友群中引起争论。我和你断断续续讨论过,面对专业背景不同的读者期待,“自然写作”是否应当比其他类型的文学更强调知识准确性?要如何在创作与编校工作中,配平主观表达与客观责任?从我自己的阅读而言,与分布地信息不相符的鸟类出现在赣东北,的确令人困扰:“黑鹭”是非洲特有种(第63页),“黄嘴蓝鹊”(第145页)分布在喜马拉雅山脉和西南地区,“褐头鹀”(第258页)在国内的分布地在西北。“白红尾鸲”(第258页)不知道指的是什么鸟,即便是白喉红尾鸲,也和前面几种鸟一样,江西是没有的。小䴙䴘是䴙䴘科,不是鸭科(第60页)……哎呀,忍不住这样做起了勘误来!

一个不太好的影响是,一旦发现这样的错误,我对书中其他鸟类行为的描写也开始半信半疑。这样的猜疑心,甚至蔓延到书中的植物、昆虫、鱼类知识,伤害了阅读。即使不以科学研究和科普教育为核心要义,但自然文学毕竟不同于虚构性文本。所以我能够理解,对一些读者来说,这样的错误是致命的,立刻能浇灭阅读热情的。

还有一些不得不提的行为伦理。我注意到傅菲的写作里常有“身体参与”的痕迹,通往妙不可言的新鲜官能感:看到冰泥要跳下去踩,能听到咯咯咯作响;摇动结了雾凇的松树、覆盖着雪团的枫香树,获得树冠叮当,雪团散落,甚至踹一脚树干,换来水珠纷坠。但是“向鸟所在的方位丢石头”(第179页,200页,215页)以及将鸟惊飞的场景每次一出现,都令我坐立难安。考虑到面向公众传播的出版伦理,写作者既是自然观察的一员,也是某种良性生态关系的探路人与示范者。至少在自然文学里,缺乏知识与伦理自我审查机制的写作实践,还留有进步的空间。不过,抛开付诸书写这一环节,进入山林,置身于无人的自然之境,在那些不受到监督的时刻,声称是“自然爱好者”的我们自己,又是否真的能做到符合严格标准的“不打扰”呢?

东来,在降温的天气里,我期盼着你的回信。

秋天快乐。

欣玥

2025年10月19日

东来,青年作家,出版小说集《大河深处》《奇迹之年》,长篇小说《凤凰籽》。

欣玥:

展信佳。

想来上次见面匆匆又去月余,分别后,我从南国的长夏脱身,又被盘踞已久的副热带高压折磨了半个月,中秋那日,一边看月亮一边热汗津津。一夜北风至,气温从三十五度直落二十度,从火炉直接坠入冷水,一种要叫人粉身碎骨的气候已经成为了现实,不独人类难以忍受,万物也受影响。鸟类的秋迁本来规律按时,现在也变得难以捉摸,往年这个时候,我已经能听到北红尾鸲的鸣叫,今年还没出现;植物也是,桂花迟来,空气中少了许多秋味,银杏叶来不及变黄,直接抱在枝头枯败。这个秋天可能短促得没有余韵。

我忍不住想念小时候,自己所经历那种迟缓循序的秋天,温度的变化并不那么剧烈,草木渐次变黄,节气的名称和身体感受同步,立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降,到早晨呵出白气,便知立冬。但我又怀疑那种秩序只是美化的记忆,恍惚间,似乎我也退行为一个恋旧的人,捡了一些蜗壳不舍得丢。

我比你更早读到《深山欲雪》,偶然在图书简介里看到“赣东北”三字,又是自然书写,心有所动。赣东北是个广大的地域概念,但也是我熟悉的生长之地。这里在地理上西接鄱阳湖,东接黄山武夷,既有起伏山势,也有广袤的湖区平原,历史上这一片地区既不算富庶,却也物产丰富、温饱无忧。我离家在外多年,求学搵食,每次回乡来去匆匆,还没有来得及再度相认,就已经坐在回程的车上,和“赣东北”三个字逐渐失去身体上和情感上的联系。翻开这本书之前,忽然更深理解了王维那首小诗,“君自故乡来,应知故乡事。来日绮窗前,寒梅著花未?”离家已久的人,一时想起的,是记忆里唯可确定的事物——一树闪光的梅花罢了。所以,我也想问一个和那片山川同老的人,山还是那片山吗,川还是那条川吗?一时又有些自惭,在读这本书之前,总觉得“赣东北”只是一个需要逃离的地方,鄙夷盖过了眷恋,也掩去它本来的面目,使我彻底远离故土。怀着这样的心态,应是永远无法认清事物。我很羡慕傅菲,能够以如此稳定的姿态驻留,深入到这片风土的细节之中,终于与它相守相融。所以,从阅读的预期上,我可能和大部分读者并不一样。我捧着几乎已经残坏的对故园的回忆,去和书里的内容一一比对,期冀修复和整理。

以这个角度而言,《深山欲雪》无疑是熨帖的。翻开第一页我就在跟随傅菲散漫的脚步,沿河或溯溪,寻人或不遇,停顿或前行,我像是跟在他的身后,听他指点事物的名字,随意地回想,一些山民才有的感受得以复苏。在阅读过程中,我脑中有时候会响起诵读的声音,使用的当然是赣东北地区骤起骤伏的方言,方言里有拖长的尾音,更多惊诧和抒情,情绪浓烈。傅菲的文字淡然,并不呼天抢地,但我自动为它增加了一层音调的滤镜。我喜欢他写河流,河流起源,从山间的阴冷清澈,流向浑浊宽广,分叉,又汇流,一条河是瞬死的,又是恒在的,与河流对话的人能够体会“人无法踏入同一条河流”的复杂含义,这一点他也反复提及。不同河段里有着不同品种的鱼群,我们能模糊地感受不同鱼的喜好,但无法真正理解鱼的选择,环境和生物互相塑造,因果相成,依河而生的人也是如此,上游和下游的人性格也完全不同,在不同的河段,人们从河流中索取的程度,与河流相处的方式又有所不同,根据我的观察,下游人比上游人更加无度。傅菲在书中提到的乐安河、洎水,好巧不巧,也是我熟知的河流,他感慨河流的污染以及鱼群的减少,也许是一种惯常的喟叹,但我能理解,并为之心痛,因为我同样见证了风景的消逝。

我也喜欢他写河边生活的人,钓鱼、网鱼、卖鱼的人,人与河流的共生关系从鱼的角度来看,会不会很残酷,但我们知道这种残酷正是生活的一部分。人靠索取自然资源而存活于世,人在食物链的顶端,人具有巨大的破坏性,听上去很不自然的事情恰恰符合自然之理。我最近阅读的一些自然文学,人的位置要么隐匿,要么被置于自然的对立,事物不能如其所是,也许是一种逃避,而傅菲把人安插在自然环境里,和鸟兽虫鱼并列着书写,于我而言是一项启发和视野的开拓。如你所言,观看是一种权力关系,那么连人一起观看了,是否在一定程度上消解了权力关系呢?

我们观鸟,观鸟的人看见鸟类可爱,免不了起心动念,觉得自己也可以写一写自然观察的文章。我居苏州三年,去过很多次虎丘湿地公园,三度见证候鸟的来去,以为自己熟悉到足以下笔,可是真要写点什么,笔端又凝滞不堪,好像根本不了解自己想要书写的对象,也不熟悉自己去过的地方,不免猎奇又媚俗。思想其原因,那种程度的了解也许不足够支撑书写,带着观光客的心态来,必然也只能带走观光客的收获,这也是我见识一些壮阔的风景会失语的原因,重复一些“噫吁嚱危乎高哉”的感慨非我所愿,正视自己是过客的事实,且不以为荣。

和一片土地的深度连接应该是怎么样的呢?一而再再而三地去到一个地方不足够,可能必须把这片土地当成一个生命体才可以,怀着对重逢的热情,带着熟稔的好奇,克服重复的厌倦,进行连续的观察和探索,一年四季,又拓展到十年数十年,记录下的变化像年轮一样牢靠,而非容易消散的雾中风景。这一点上,傅菲也做得足够好了。河流和大山,在他的笔下承载了足够深厚的时间分量,哪怕我们说悠悠太古,人寿短促,但傅菲也为赣东北的山川,以及生活在其中的生灵,留下了踪影,这片大地至少在我的心里不会有“千山鸟飞绝,万径人踪灭”的冷寂了。

写到这里,我忽然想起自己非常喜爱的一本自然文学,娜恩·谢泼德的《活山》。《活山》的内容说来简单,是作者娜恩·谢泼德多年来不断爬同一座山的个人记录,以某种通行的标准来看,我怀疑它能不能被列为自然文学。书里并没有多少博物成分,更多的是一个徒步客的意识投射,不同季节山在谢泼德眼中的面貌变化,仿佛山在她眼中活转过来,人世隐去,她和山融为一体,本该向外的视角,转向了内在的体验。我读完《活山》,写了一个短评,“空间与心灵之间彼此渗透,直到双方的性质皆因此改变”。大茅山、乐安河之于傅菲会不会也是一样?我想是的,至少是接近的。

我在读书过程中,也和你有同样的疑惑。一方面,我很喜欢傅菲在提及一些事物时,罗列名词的写法。我的理解是,他在用名词的群落在文章中模拟现实,譬如他在《虫鸟记》一篇里,写到“瑞港有一个自然村,名大洲,三面环水,杨树、柳树、榆树、樟树、柚子树、朴树、刺槐,在这里形成巨大又疏朗的乔木林”,《江河记·水流的复调》里写到“在赣东北,长蛇鮈广有分布,常见于山溪、河流,近十年鲜见。与白鲦、银鲴、光唇鱼、马口鱼、宽鳍鱲、鳑鲏等溪鱼一样,长蛇鮈结群生活,出没于缓流、回流水域”,这样的例子书中比比皆是,词汇的丰富性也代表了种类和形态的丰富性。我不懂鱼,鱼类的名词我饶有兴致地读,然后略过,但涉及到鸟的部分总是会有不同程度的错误,甚至有非洲或美洲的鸟出现在赣东北的大错,让我颇感意外,这样的错误来个几处足以折损我对作者的信任,甚至怀疑其中有并非观察所得的知识挪用。不过前文提到我读《深山欲雪》的预期和许多读者不同,我虽有怀疑,却未减热情。当然我也理解因为一些因为错误而放弃阅读的读者,且不认为那是苛责。

回到你的问题,我觉得一个有自然观察倾向的散文作者,应该配备相应的知识,应注意知识的准确性;另外我还观察到书中有俗名和学名混用的做法,也应该做统一,倒不是所谓科普的义务,而是一种基本的责任:作者所见的世界,既然是以文字的方式被读者接收,那请使用一套通用的密码,不要再有折损。

最后,我想聊一下当我们深入自然时,关系的边界在哪里。在观鸟之前,我很少意识到自己对自然的介入,观鸟之后,我意识到哪怕我只是抵达,都在某种意义上改变了当地环境——为了看一种鸟远赴千里,算不算是一种越界,乘一次飞机的碳排放可高得惊人。有时我认为自己被贪心和妄念引领,但在看鸟的过程中,又很快忘却了碳排放这套理论,我的边界也是在建立和消融之间徘徊啊……回到傅菲在书中提及的一些行为,譬如踩踩冰泥,捡捡种子,摇摇树干,同为山民我可以理解他,玩着长大的人,见识过大山的韧性,知道小小行为不会对它造成伤害,但又确乎不符合现在的“公序良俗”,小朋友还是不要模仿了!

写作至此,竟然闻到桂花香,夜已深,先搁笔了。

东来

2025年10月22日

“短长书”专栏往期:

第4期 | 《沿途》:在新旧交替中踏浪而行,与时代交汇的心灵景观

第17期 | 《师范生》:一些枝叶,从大树上生长、抗争、摇曳