木刻上的抗战史诗

1936年10月19日,鲁迅先生于上海溘然长逝。这位中国新兴木刻运动的倡导者,终究没能亲眼看到他播撒的艺术火种如何在抗战烽火中燃成燎原之势。翌年,《七月》周刊第1期刊载了一幅木刻作品——《怒吼吧,中国》,那粗粝的线条里,已然跳动着抗战的脉搏。

1937年全民族抗日战争爆发后,《七月》在上海创刊。刊物仅出3期即遭查封,后辗转武汉复刊为半月刊。1938年1月8日至10日,“抗敌木刻画展览会”在武昌民众教育馆举办。展览中,那些黑白分明的画面——恸哭的母亲抱着死去的婴孩,农民举起反抗的锄头,战士在硝烟中冲锋陷阵……三日间吸引了六千余名参观者,极大地振奋了民族精神,也确立了木刻作为独立艺术形式的重要地位。

2009年的一天,北京鲁迅博物馆工作人员在整理手稿、藏书、书信等珍贵文献时,意外发现一个尘封多年的宣纸包,小心翼翼将其打开后,四百二十余幅抗战版画重见天日,其中十余幅还保留着1938年“抗敌木刻画展览会”的原始标签。这些牛皮纸衬底、毛笔工楷题签的作品,像一群沉默多年的证人,突然开口诉说那段血与火的历史。

这些历经沧桑的抗战版画,全景式记录了中华儿女十四年抗战的艰苦历程,成为反侵略斗争的历史见证。

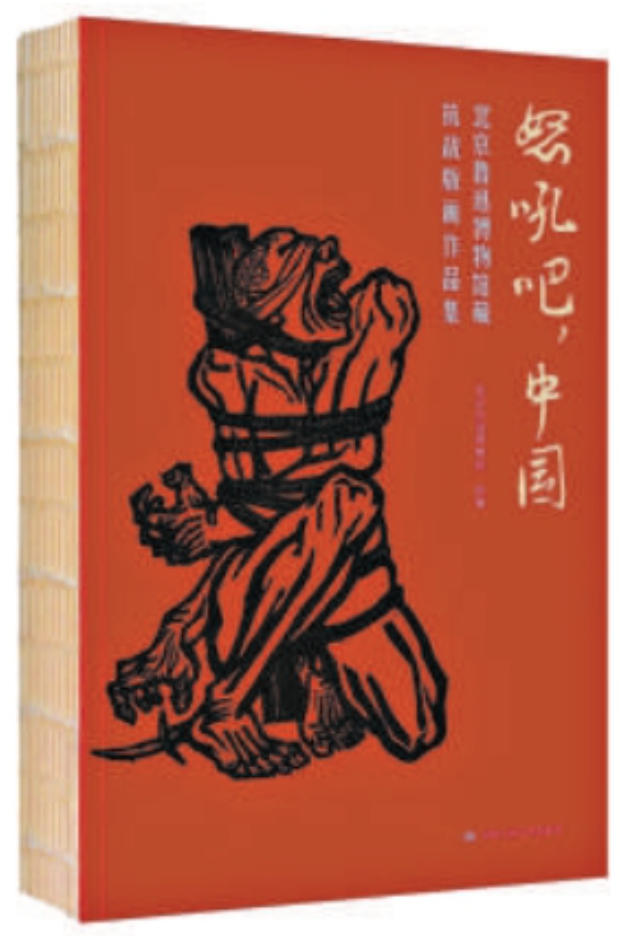

《怒吼吧,中国:北京鲁迅博物馆藏抗战版画作品集》

艺术典范当推李桦的《怒吼吧,中国》。这件作品以极具张力的构图塑造了一个被缚的仰天怒吼的巨人形象——蒙目的布条遮不住沸腾的血性,半跪的身躯如盘虬的山岳,粗绳深陷皮肉却勒不垮挺直的脊梁。那只暴起青筋的手抓向匕首的刹那,整幅木刻化作一记劈开时代的惊雷。这件创作于1935年的木刻杰作,其传播轨迹堪称抗战视觉文化的典型样本:从1935年12月首次刊登于《现代版画》引发广泛关注,到“一二·九”运动游行宣传画上的醒目呈现,从1937年《七月》第一期创刊时的刊载,到展于“全国木刻流动展览会”,再到各类抗战传单的广泛复制,这个怒吼的巨人形象最终升华为一个时代的视觉图腾,以其强烈的象征性和感染力,成为抗战时期最具传播效力的艺术符号。

1926年,苏联剧作家特列季亚科夫的名作《怒吼吧,中国》首演,讲述四川万县(今重庆市万州区)反抗英国侵略者的故事;1933年,该剧在上海法租界连演八场。两年后,年轻的木刻家刘岘在一本旧杂志上读到《怒吼吧,中国》剧本,受到强烈震撼,在鲁迅的悉心指导下,完成二十八幅同名木刻组画,后以未名木刻社之名影印出版。

自刘岘以木刻转译的反帝戏剧先声《怒吼吧,中国》,到李桦的抗战版画《怒吼吧,中国》,再到赖少其的《怒吼着的中国》、桦橹的《我们的怒吼》,抗敌御侮的正义吼声在不同艺术家的刻刀下不断裂变再生,使“怒吼”这一母题,在抗战文艺中迸发出惊人的生命力。

值此纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利八十周年的历史时刻,我们延续“怒吼吧,中国”的精神血脉,特别遴选一百六十幅木刻作品汇集成书,呈现一部蕴含着伟大抗战精神的民族视觉史诗:

在“举国之殇”单元,木刻家以粗粝而深沉的刀法,刻画出民族最深重的苦难图景。流离失所的难民蜷缩在废墟之间,饥寒交迫的妇孺沿街乞食,被奴役的同胞在铁蹄下挣扎求生……那些战火中的流亡、劫后的荒芜、穷途的绝望,通过木刻特有的黑白对比与肌理表现,化作震撼人心的视觉控诉,将个体苦难升华为整个民族的集体创伤记忆。

在“抗争怒潮”单元,木刻家以凌厉的刀锋再现了中国军民殊死抵抗的壮烈场景,每一幅作品都犹如一个凝固的历史瞬间,记录着中国军人“战到最末一道壕沟,流到最后一滴血”的悲壮誓言。这些作品不仅记录历史,更以木刻特有的力度与激情,将抗战精神升华为永恒的艺术丰碑。

在“万众一心”单元,船夫摆渡军需,工人日夜生产,妇女缝制军衣军鞋;诗人以笔为枪,音乐家谱写战歌,国际友人跨国支援……木刻家们用最朴实的艺术语言证明,在这场救亡图存的伟大斗争中,人无分老幼、地无分南北,每个中华儿女都是时代的刻碑者。

在“重整河山”单元,一道破晓的曙光,照亮了抗战胜利的黎明。延安时期的木刻家扎根民间沃土,从剪纸的质朴线条、年画的喜庆色彩中汲取灵感,创作出一系列充满生机的大生产场景。

八十年后的今天,当我们重新凝视这些版画,依然能够感受到刻刀下的力度,仿佛可以闻到木板上残留的硝烟味,不由得沉浸于当年的创作场景:年轻的木刻家蜷缩在窑洞的油灯下,或是防空洞摇曳的烛光里,用粗糙的木板和简陋的刀具,将民族的创痛、不屈的脊梁、沸腾的热血和震天的怒吼,一凿一凿镌刻进历史的肌理,凝固在木纹深处。

(作者为北京鲁迅博物馆副馆长)