在移动的尘埃和时间里——读根纳季·艾基的诗歌

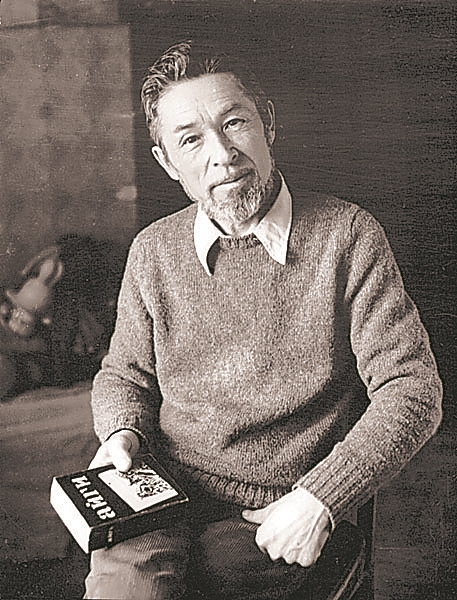

根纳季·艾基(Gennady Aygi,1934-2006),俄罗斯著名诗人,1934年出生于楚瓦什自治共和国南部,与曼德尔施塔姆、帕斯捷尔纳克等被视为20世纪最重要的俄语诗人。1949年,艾基开始以楚瓦什语创作,20世纪60年代全面改用俄语。艾基受封为楚瓦什“人民诗人”,获法兰西学院奖等奖项,其作品被译为20余种语言。

“神之—篝火!——这是干净的旷野/世界一闪而过”,俄罗斯著名诗人根纳季·艾基在《旷野:隆冬时节》中,以陌异的语言再度发现那“旷野的呼告”与“陡峭的光”的“呼吸”,如同茨维塔耶娃一般,艾基以独特的诗性句法结构与韵感生成,重新建立起跳跃于敞开的本源感知。正是在无垠的“沉默”寂静之中,诗人看护着一种始终在场的“遥远的声音”,它来自于本源的孕育与“声音”的辨认。在一个“诸神远去”的存在境域中,诗人视寂静的生长为守护本身,其渴望重新恢复与悠久亘古的源始之地的生命联结,无疑这一切都与流动于诗人骨血的楚瓦什文化与故乡地理风物相关,这同样是一位将故乡携带在身上的诗人。在词与物源头性的探寻中,语言的“沟壑”裂开,寂静宛若“肌腱织成的网”,诗人往往命中注定地成为触及“那原始一层”的“那一个”,而为灵魂的景象命名。

艾基诗歌中“原始的激情”与“朴素的欲望”,经由一种抽象的隐喻之力,呈现出的惊异笔触与奇绝音调,形成了幽深孤峭的语言缄默与显露的张力之美,仿若冷寂的词从雪团中渗出,往往令人不能忘怀。骆家翻译的《旷野—孪生子:艾基诗集》,唤起人们对于艾基“沉默诗学”的关注,艾基独异的构词法与句式转化,犹如巨大而炽热的谜团,折射出精神探求性的光辉。

寂静的“旷野”

忠实于自我生命的“疼痛”与辨认中的光亮,并且以“疼痛”来“喂养”面向存在探求的求真意志,正是艾基于早期诗歌中牢牢锚定的根基,而在其尤为隐秘的内部,则是“我们真实的声音”。在艾基诗歌语言的幽深晦涩之中,实则充盈着生命的通透与坚韧,形成了独特的“混合诗韵”。可以说,诗人正是满怀着“爱与信仰”的倔强,倾听来自万物之灵的心跳,在词语的“呼吸、移动和声音”中,测量着生与死之间的深渊与相互联结,由此艾基极为孤绝地穿过“恐惧”,试图以语言的呼吸与非凡的直觉穿透力,呈现“声音之光”。为那些无名的存在而引燃语言的光辉,穿过存在与虚无的盘诘,在死亡的“恐惧”中捡拾存在的力量与勇气,以梦幻的笔触激发潜意识的想象跃迁,我们看到诗人沉郁地写下,“我们属于/活着的这一部分/某处还连着死亡/火焰和时间”(《朋友之家》),“因为艺术家每天都会/感到死亡的力量与时间表/感到的原因在于:要得到真相/他付出毕生都不够”(《十二月的夜里》)。诗人以幸存之眼回溯,抚平时间旅程中的疼痛,呼应着光亮,这便是他的全部存在,“——在这些眼睛可以看到的地方,/光亦被创建……”“我正厘清/寂静与喧哗的界线”(《幸福》),“云、太阳公转和妈妈声音的集合/(兼带着闪闪发亮)/通向星辰、引发太阳穴/疼痛的梯子”(《花园的布置》)。这是悲哀承受中的长久凝视,充满着个体生命内在复杂的情感经验,那动人心魄的语象旋动,引领我们跨越了语言的栅栏,直至“非—我”的“沉默”开口述说,这同样也是孤独个体观照丧失的一种精神持存。

从带有“幻想逻辑”的自然书写,并将其融为生命一体的呈现方式而言,茨维塔耶娃、曼德尔施塔姆、帕斯捷尔纳克等俄语诗人的创造性经验,无疑照亮且深刻影响着艾基的深度意识书写方式,这同样也是一位与语言搏斗的诗人。尤其是他以“旷野”为核心语象空间的诗性话语,经由直觉与经验的凝合,呈现出光影间的生命心象,更是从追寻一种存在“实体”的“寂静”,进入到诗性冥想的沉默,从而使得在生命的遗失中的广大之物,最终得以显现与命名。艾基的诗是素朴而谦卑的,却又唤醒充满内在激情的词语与符号,在语言自由中断与转换连接之间,宛若一条打结的满身雪迹的河流蜿蜒起伏于“旷野”之中。这其中充满着言说本身的艰难克服与寂静的洗涤,化为“播撒光与尘土”的关于存在的赞歌。我们会聆听到内心独白与寂静之物的和声相穿织,诗人开始了他漫长而动人心魄的“旷野”中的对话。“旷野”即灵魂的聚合之所,又宛若思想大地化的血管与骨骼,不再仅仅是实指,这是辽阔呼应中的自我与世界万物的相互进入,一种永恒存在的源头,是“世界的相互自我呼应/声音的洗涤”“只有旷野——好像灵魂之云”(《驻足之颂》);也是带有超验象征色彩的内在视力的深入开掘,“那之后,白色的——我们广阔的——慢慢陌生的旷野”“遥远的、另一国度的——色彩/那里绿色的兽穴之后/是人类理解的‘旷野’孪生子”(《旷野——在森林篱笆前》);或是心的延伸与点燃的思想徐徐展开,“你——一个几乎不存在的人/为何寻找另一个——/连骨灰都没有的魂?”(《梦:通往旷野的路》)。

在辽阔的融合之地

博纳富瓦认为“诗的意趣不在世界本身的形相,而在这天地演变成的境界,诗只写‘现身’——或‘缺席’”,与“死亡”而来的照亮,共同承受“疼痛”的遥思,“童年”“森林”“梦”“白桦树”“雪”“火焰”“灰烬”“尘土”等,共同构成了艾基一个人的隐喻世界的生命心象核心元素,这是属于诗人个体的内心词源,仿佛灵魂的触角与生命线一般交织想象的光亮。用清澈的视线溯回“童年”,直至复归于寂静的“尘土”,一切都置身于心的延伸之中,于此他开始朝向“旷野”的言说与深深的记取,围绕“旷野”及其关联体的述说,在自由并置与闪回转换间,呈现为灵魂裸露的敞开与生命呼吸的“唇之寂静”。其中,我们会注意到“森林”“梦”“童年”在艾基繁复的书写当中,分担着诗人极为隐秘的生命体验,这无疑也是返回生命源头与恢复神性联结的诗性通道。如在《童年熟睡的》中,三者相互交融为一体,隐喻的踪迹敞开无蔽,“很高——我灵魂之河/你们相互交融”“身处旷野某处你们迎着风/现在梦中恍如手稿——它亮闪闪的表面:/——澄明无碍”。于此“森林”犹如神性光辉播撒的“唱诗班”,“仿佛森林在歌唱”,留下深长的回音,具象与幻象、凡真的吁求与文化的记忆相贯通,充满冥想与内视的空阔之感,“这是森林里什么地方?歌唱它们——神/应该能听到——噢已该离开了!——”“那么分娩之光(同样众人皆知:/歌唱——在森林任何一个地方/它的同一个神)”(《仍旧是——森林》)。自由联想迅捷地闪回之间,巨大幻象的浮动汇入本体的存在,艾基无疑正是渴望在诗歌中抵近灵魂的“绝对现实”,身为千形而化入万物,与此相互交感注息,而“闪耀着爱本身的光芒”。

碎片化的内心世界中的个体经验聚合,呈现出的是关于存在的隐微构图,艾基诗歌在“忧伤和痛苦的尘埃之间”,涌动而出的是“赞歌”与“挽歌”间的博大生命承受。简劲而深邃的语言述说之中,有着丰盈的经验涵容力,在其中后期的诗作中则带有较为明显的“挽歌”调性,这与诗人透彻的生命领受与自如的思索密切相关,“旷野”仿若永恒的引力之地,穿插闪回在滞重与沉醉中缓缓展开其身。也许正是感于一种丧失的危机与拯救的可能性,诗人期望于返回中抵达生命本源存在之地,也即灵魂保有的精神永生之地,在此构成隐秘的难以为人们所全部破解的言说空间。“旷野”并非单一的“已然世界”的表现,而是朝向“另一世界”的所在,成为聚合着诗人记忆与远望的精神磁场和复合体。作为一种灵魂的景象,是诗人存在感知与生命心象的凝结物,作为本体存在的它穿越了生死变迁,贯通起众多关联域与相关“变体”,从而成为精神性存在的巨大象征。“雪心灵和光/一切只是在说/那些像死亡原本的东西/就是它们本来的样子/承认本真,那么/在光之中也有黑暗/当又是雪”(《现在永远只有雪》)。“雪”成为诗人领悟存在与省思时间的经验复合体,它飞织于诗人的内心沉思与炽热的辨认,“你们开始歌唱——我却要离开/再逐渐变成雪(好像过去:黄昏里/某处愈来愈昏暗的身影/变得越来越远)”(《还是——变成了雪》)。一切都在通往存在与本源的途中,万物浑浩流转,为寂静的无穷尺度所测度,从而连接起那些振羽凌空的所在,这都和诗人朝向广博世界本真存在的源头探寻与追问相关。

“在时间之中,我们——仿佛大自然/覆盖物的/一部分”,艾基的诗歌如同古老的低语,又隐隐蕴含着无言之痛,那是语言赋予中“消失再显现”的本源抵达,“仿佛动物的鳍——干净遥远脆弱”。在现实经验与冥想叩问的融合之中,诗人寻求朴素而直抵本质的诗性言说方式,以简驭繁而澄明无蔽,宛若遗失与“缺席”的未被命名之物,聚拢重新又回到“在场”的“风与阳光”。

艾基的诗歌作为源于俄罗斯大地的沉郁浩瀚的凝结物,诗人书写旷野与被遮蔽的世界,在他笔下,那里是词与火焰燃烧的语言躯体,是“神在歌唱”的森林。在辽阔的融合之地,这一切都有赖于“心灵的音准”,如同诗人怀着一颗真诚朴素的心,在《你—和—森林》中噙着哀恸的泪水写下:

在这持续的炽热里——在无尽的雪里

在劳动的湿润中——

(作者系河北师范大学文学院教师)