烽火中的吟咏——新见苏步青未刊《青芝词稿》

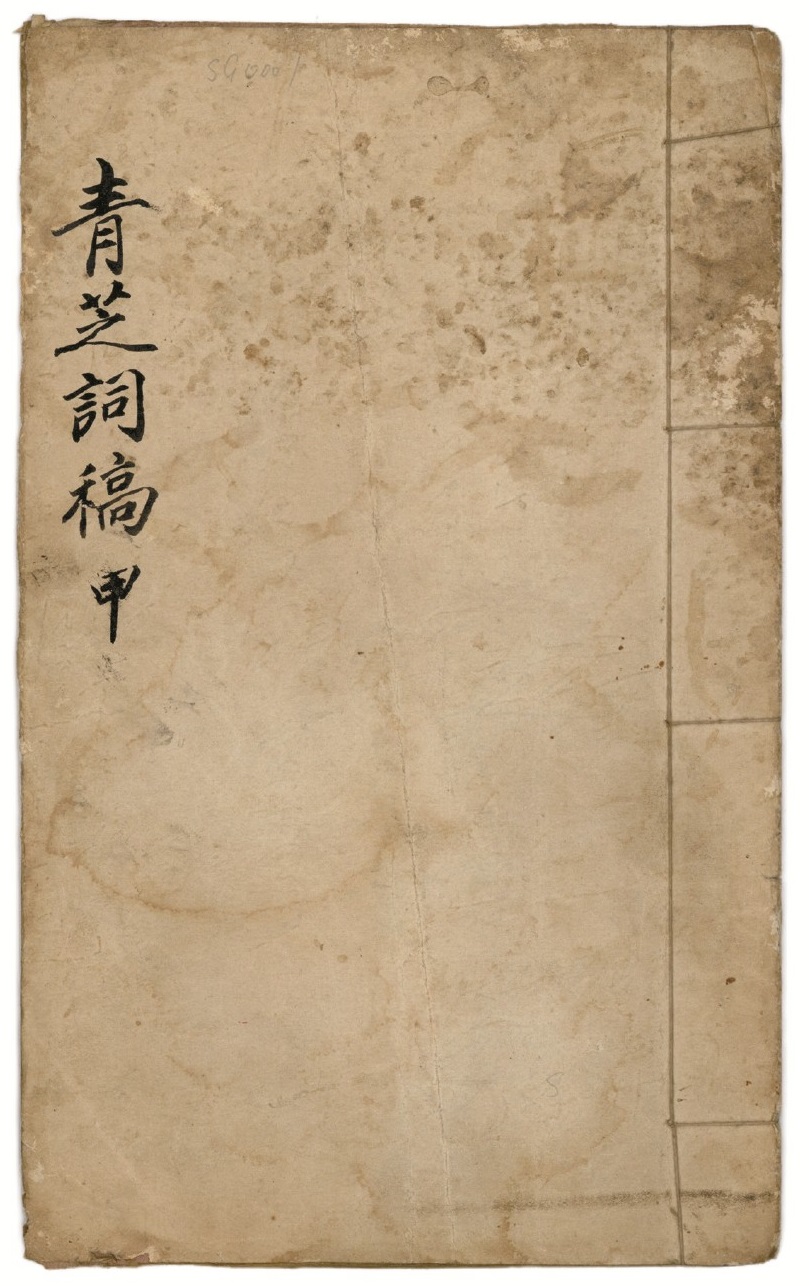

《青芝词稿》封面

1939年苏步青(右二)与陈仲和(左一)、陈建功(左二)、熊全治(右一)在广西宜山文庙前合影

《青芝词稿》是苏步青早年的一部未刊残稿,仅存甲卷,现藏于浙江温州平阳苏步青励志教育馆。此稿收词36首,所收第一首《蝶恋花·己卯夏自桂返浙车抵龙游作》作于1939年夏;最后一首是《鹧鸪天·宜山小龙乡寻友》。抗战期间国立浙江大学多次迁移,1940年春从广西宜山迁至贵州遵义办学。卷末杂有作于贵州遵义的《菩萨蛮·苍园闲眺有怀仲和》三首,然从词稿基本内容来看,大多作于苏步青在浙大宜山校区任教期间。

《青芝词稿》中仅9首见于1994年北京群言出版社出版的《苏步青业余诗词钞》,其余27首均未见收,是现存所见苏步青最早的词稿,保存了这位著名数学家早期词作的手稿原貌,尤其是这些词作写于烽火连天的特殊时期,真实记录了时代的精神氛围以及一代学人的悲欢离合。

“离愁如海海难如”

在这部词稿中,出现频率最高的词是“别”,有与友人分别时的感伤,“后会更难期,此恨谁知。蓬窗别泪酒醒时。”(《浪淘沙》)“惜别翻谈天下事,临行频约故人书,离愁如海海难如。”(《浣溪沙》)也有对妻子的不舍,“驿头杨柳风初歇,佳人挥袖殷勤别。归梦趁轻车,山山红日斜。”(《菩萨蛮》)“蝉喧永昼,古道青青柳。嘶马陌头人别后,红袖炉边残酒。”(《清平乐》)对于当年无数抛妻别子、孤身西迁的学人们来说,“离别”无疑是烽火岁月中的共同记忆。

1937年11月,苏步青一家随浙大师生从杭州抵达建德。次年春,他将妻儿送回家乡平阳,居住在水头浦底亲戚家,并于5月只身回到已迁江西泰和的浙大。后因局势变化,1938年7月,浙大从江西泰和迁至广西宜山,据浙江省第十中学老校长刘绍宽日记云“(1939年)二月廿二日,初四日庚寅,晴。昨苏云程步青来。云程为浙大数学主任,浙大迁广西宜山,云程未赴,今始往。”(见《刘绍宽日记》第五册1882页)苏步青并未随迁宜山,而是在次年3月,自平阳返回浙大宜山校区(见1939年3月13日《国立浙江大学校刊》复刊第15期)。1940年春,苏步青又随浙大师生辗转从广西宜山迁至贵州遵义,是年5月他将妻儿接至遵义。

1939年夏,苏步青与陈建功、陈仲和三人结伴从广西宜山回浙江探亲,他写下《蝶恋花·己卯夏自桂返浙车抵龙游作》,展现了知识分子在战乱中回乡的真实心境:

钿毂平郊趋若鹜,无限江山,画里轻轻度。万里不辞行役苦,东归欣过龙游路。 初夏溪风吹碧树,一塔斜阳,仿佛西湖暮。欲买扁舟从此去,断垣残壁家何处。

战时交通极其不便,颠沛流离的艰苦行旅成了生活常态,《浣溪沙》组词是苏步青从平阳返回宜山途中所作:

渡口烟笼远树平,暮潮争向岸边生,芳洲系缆月三更。 堪惜当年歌舞地,可怜此日断肠城,颓垣破壁出残灯。(其二)

回雁峰边雁未回,乡书难寄楚天哀,西风凋树绿初衰。 万里奔波真一梦,三年漂泊况重来,干戈白发两相催。(其三)

作者孤身一人在西行途中,萧瑟秋色中战火弥漫的荒芜感与漂泊无定的迷惘感交织一处,更能体会到西行路上学人们“年年东复西”的困顿与怅然。

与许多独自在校的浙大教授一样,苏步青饱受思亲之苦,吟咏诗词成为他最好的精神慰藉,在词中也更多流露出对故园及家人的思恋之情,“黉宫三迁岁月流,吉州西去又宜州,钱塘归梦几时休。”(《浣溪沙》其一)“旧恨正随芳草长,新愁都付泪珠匀,阑干闲倚未归人。”(其四)“幽洞寂寥春到晚,画梁闲静燕归迟,黄昏最是忆人时。”(其五)“啼鴂数声春欲去,归程万里梦频回,何妨醉倒更徘徊。”(其六)

一迁数迁,风雨飘摇

浙大一迁建德、二迁吉安、三迁宜州。一迁数迁,风雨飘摇,苏步青写词来纾解郁闷,淋漓尽致地表达了自己远离故土的悲愤与无奈。友人自杭州来,苏步青详细问询故园情形,追思往昔,不胜感慨,并写下《菩萨蛮》组词三首:

钱塘城郭烽烟里,钱塘江上秋风起。胡马渡无还,江南山又山。 断垣荒草地,多少遗民泪。极目海云边,乌啼残月天。(其一)

绿堤柳系银鬃马,带刀索酒青楼下。醉舞发狂歌,胡儿挥泪多。 家山千万里,岁月归无计。落日索孤城,胥涛怒又生。(其二)

孤鸿影断双鱼绝,绿杨堤上长离别。草色入边城,风声和雨声。 秋光何处好,苦忆西湖道。杯酒话当年,笙歌随画船。(其三)

故园家国情结弥漫于词作之中,而这也正是漂泊西南的学人们的普遍心声。

《临江仙·夜半逃警报作》则为我们提供了宜山逃警报时的鲜活场景:

枕上钟声催起,窗前月色凄迷,揽裘排闼去如飞。遮灯峦雾重,乱迹草霜稀。 睡眼微睗还梦,此身虽在疑非,奔波何事到边陲。关河摇落夜,待旦几多时。

此情此景非当事人不能写出如此细节。苏步青日后亦追忆过这段经历,“一旦遇有敌机空袭,我们就躲进防空洞。我想学生用于学业的时间太少,对于他们成才不利,就找学校的领导和学生们商量,利用敌机轰炸的空隙,在庙宇和山洞内上课。获得校领导同意后,每到一个地方,我们的课堂就搬一个地方,如此接连办学,一直到贵州的湄潭。”(苏步青《山洞里办学》)辗转迁移却未曾中断授业,以庙宇和山洞为课堂,这种坚韧与顽强令后人肃然起敬。

而同样是写艰难时局中的日常,苏步青也时常流露出一种苦中作乐的淡定,随意挥洒中别有一番韵味。如《鹧鸪天·宜山小龙乡寻友》:

小径独寻落叶中,桃源何地避兵戎。荒郊橘柚三分熟,寒陇牛羊几度逢。 山远近,路西东,竹篱茆舍冷秋风。清溪流水悠然去,是处夕阳自在红。

荒郊橘柚、寒陇牛羊、竹篱茆舍、清溪流水、夕阳西下构成一幅安谧闲适的桃源图,在战乱频仍的现实中,词人郊外访友、独寻落叶,流露出孤寂中的超然。

又如《清平乐》:

竹庐雨后,稚子门前候。初夏绿窗人如旧,仿佛几分消瘦。 而今洒却闲愁,凉风浅醉当楼。吩咐溪边杨柳,殷勤为系归舟。

词中描述了颠沛流离中的短暂团聚,表达了与妻儿久别重逢的欢欣。而更为令人惊叹的是,此期的苏步青,在如此恶劣的战时环境下,还在平阳老家探亲期间完成了系列数学论文,可见其对学问的虔诚和热爱。

《菩萨蛮·苍园闲眺有怀仲和》创作于贵州遵义,题下小注中的“苍园”当指遵义湄潭的中营沟小苍园。第一首中所写“苍园夜雨孤池涨,紫薇花落青萍上。曲径小亭幽,桐阴凉似秋”描写的正是此处的庭院、小池和植物,孤池夜雨、紫薇花落、曲径幽深,全然是一种冷清意境。

三年共记投荒苦,万山不阻归乡路。钿毂逸平郊,楼空人已遥。 凭阑怀故国,泪尽京华客。雨散水东流,思君枫叶秋。(《菩萨蛮》其二)

几回枕上枫桥路,今宵人在枫桥住。明月故乡看,泪痕双照干。 河山无限恨,况是清秋近。借问武陵人,桃源何处春。(《菩萨蛮》其三)

珍贵的学人合影

陈建功、陈仲和均为浙籍人士,与苏步青三人曾结伴返乡,在投荒岁月中一起经历苦难,一起探究学术。后陈仲和调浙大浙东分校,苏步青作词以解思念之情。

早在宜山时期,苏步青即与陈建功、陈仲和、熊全治同住一处,关系甚密。熊全治的回忆可补当时生活的细节:“1939年3月间,我抵宜山,陈建功先生一人已到,家眷未同来。苏步青先生因送家眷到平阳老家,尚未到达。陈先生同另外一陈先生(陈仲和先生,浙大土木系教授,他亦是单身在那里)同住一大房间。我去看陈先生后,得知在他们那里大门前面尚有一很小的房间空着,我就马上租下来。……不久苏先生亦单身来宜山,他喜欢同我们一道住,但我们那里已无空房,结果他愿意和我挤在那一小房间,我当然欢迎他。”(熊全治《我大学毕业后的初期生活》)

无独有偶,1939年摄于广西宜山文庙前的一张合影可印证他们当年朝夕相处的友谊,苏步青、陈建功、陈仲和、熊全治四人并排而立,他们均面带笑意,明净、自信而从容。这张珍贵的合影,不仅是友谊的纪念,也是中国学人在逆境中的精神力量的见证。

(作者为复旦大学档案馆副研究馆员)